《上海非物质文化遗产发展报告(2022)》 徐锦江 主编 毕旭玲 执行主编

上海人民出版社、上海远东出版社,2022年6月出版

2021年在中国非物质文化遗产保护史上是会被浓墨重彩记录的一年:2021年是《中华人民共和国非物质文化遗产法》颁布实施10周年;2021年6月10日,国务院发布了《关于公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》,公布了185项国家级非物质文化遗产代表性项目名录和140项扩展项目名录。值得注意的是,在此次公布的325个项目中,有103项来自96个原国家级贫困县,一批服务民生、惠及百姓的非遗项目被列入名录。截至目前,国务院共公布国家级非物质文化遗产代表性项目名录已经突破了1500项,达到了1557项(不含扩展名录);2021年6月12日是“文化和自然遗产日”,其主题为“人民的非遗人民共享”,口号为“非遗惠万家 关系你我他”“保护人民非遗 共享美好生活”;2021年8月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,这是我国首次以“两办”名义印发的关于加强非物质文化遗产保护工作的纲领性文件,《意见》从坚定文化自信和实现中华民族伟大复兴的全局和战略高度,明确提出了当前和今后一段时期非物质文化遗产保护的总体目标和主要任务。上述这些重要文件和信息无一例外地显示和强调了中国非物质文化遗产保护运动的重要动力是强大的国家力量,本质属性是人民性,目的是为建设社会主义文化强国服务。但从2004年8月十届全国人大常委会第11次会议批准我国加入《保护非物质文化遗产公约》至今的近二十年间,不少非物质文化遗产保护实践逐渐偏离了人民性,偏离了为社会主义建设服务的目的,成为个人和团体扬名立万、积累财富的手段与工具。因此在上述这些重要文件颁布的当下,我们需要认真思考如何使非物质文化遗产(以下简称“非遗”)保护实践的本质属性回归人民性,使其融入国家与地方重大发展战略,从而更好地为社会主义建设服务。

本报告作为《上海非物质文化遗产发展报告2022》的总报告,试图对以上海为中心的长三角地区2021年的非遗保护实践进行总结,概括其特点,分析其问题,并在综合分析的基础上提出推动非遗保护实践融入国家与地方发展战略的相关建议。

一、2021年非遗保护实践的特点

本报告需要对2021年以上海为中心的长三角地区的非遗保护实践进行总体分析,但非遗保护主体涉及的范围相当广,保护实践因而呈现出内容多样、数量丰富的特征,其资讯难以被全面掌握,考虑到新闻报道的即时性、广泛性等特征,较有影响的非遗保护实践一般会得到报道,所以本报告确定了以上海为主要基地的5份综合性报纸——《解放日报》《新民晚报》《文汇报》《新闻晨报》《青年报》刊载的非遗保护实践报道为研究对象的研究方法。本报告首先进行了时间(2021年1月1日-2021年12月7日)、空间(以上海为主,兼及长三角)、内容(非遗保护实践)三方面的筛选,选取了符合要求的62篇报道,包括《新民晚报》26篇、《青年报》11篇、《解放日报》10篇、《文汇报》10篇、《新闻晨报》5篇,然后对其进行了全面统计,分析出2021年非遗保护实践的三个主要特点:时间相对集中、内容较为丰富、重视多方面创新。

(一)时间相对集中

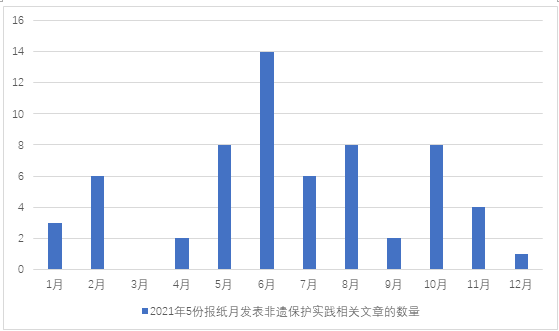

经过统计,本报告发现62篇报道在时间上出现了明显的集中性特点,从5月到8月,对非遗保护实践的新闻报道明显增多,尤其在6月,相关报道的数量达到全年峰值。此外,2月与8月的相关报道也较多。而在年初、年末,非遗保护实践的报道则较少,甚至出现了5份报纸在3月全月没有刊发任何一篇关于非遗保护实践文章的现象,具体情况参见图1:

图1 非遗保护实践新闻报道月数量统计图

新闻报道是对实践活动的反映,因此相关新闻报道的数量实际上反映出了非遗保护实践开展的相对数量,也就是说2月、5月、6月、7月、8月、10月的非遗保护实践的开展相对更多。这样的时间性是如何产生的?一方面与文化和自然遗产日的安排及其影响力相关,另一方面与节假日带来的人流量相关。

每年6月的第二个星期六是国务院批准设立的文化和自然遗产日,每到这一天,从中央到地方都有相关的展览展示与宣传教育活动。文化和自然遗产日从2006年设立(2017年之前被称为“文化遗产日”)至今已有十多年,具有相当的影响力,以至于很多非遗保护实践活动都安排在每年六月,目的就是借文化和自然遗产日的东风扩大影响。2021年的文化和自然遗产日是6月12日,适逢端午假期(6月12日-14日),因此产生了叠加效应,从6月11日—6月15日,被报道的非遗保护实践活动明显增多,相关报道有7篇,占整个6月非遗保护实践报道数量的50%。从内容来看,这些报道基本与文化和自然遗产日及端午节的主题相关。

起于2月、5月、7月、8月与10月均有国定假日和假期,如2月有学生寒假和春节假期,5月有劳动节小长假,10月有国庆节小长假,大中小学生在7、8月放暑假,这些假日和假期使民众有时间进行文化欣赏和文化消费,因此各类非遗保护实践活动也集中于这些时间开展,相关报道也较为集中。当然,除了节假日的原因之外,11月5日-10日的上海进口博览会也为非遗保护实践活动提供了很好契机,因此当月的相关报道也显著增加。

(二)内容较为丰富

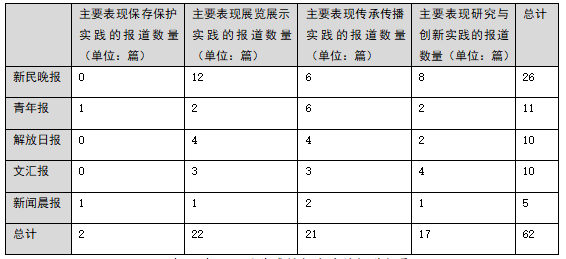

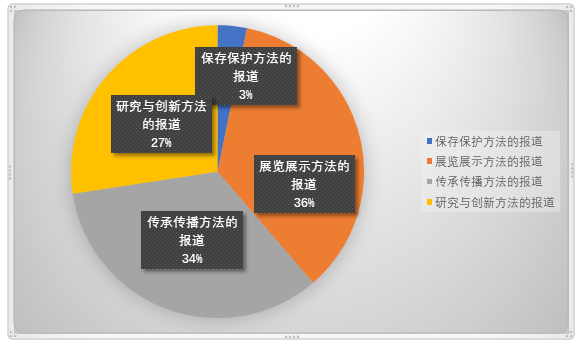

非遗保护实践是对非遗相关实践活动的一种概括性称呼,涵盖了对非遗资源与项目的发掘、整理、保存、申报、保护以及开发与利用的各环节。本报告对62篇报道进行了分析,从非遗保护实践的内容角度将其划分为四大类,即:保存保护、展览展示、传承传播、研究与创新。当然四大类实践内容的概括还比较粗略,其下还可以细分,比如保存保护类实践可以分为存档保护、挖掘保护等小类型;展览展示类实践可以分为偏重静态的展览、偏重动态的展示(如演出)、动静结合的综合性展览展示活动等小类型;传承传播类实践可以分为职业教育传承、普及型教育传承、社区教育传承等小类型;研究与创新类实践可以分为学术型研究、应用型研究、技术革新、内容创造、传播途径创新等小类型,但从统计和研究的角度看,四大类是比较合理与便利的划分,本报告据此对62篇报道进行了分类,具体情况如表1、图2所示:

表1 表现不同非遗保护方法的报道数量

图2 表现不同非遗保护方法的报道数量对比图

保存保护的方法强调对濒危技艺等非遗信息的挖掘与原样保存,比如《青年报》10月27日A08版《这个守护非遗的“龙泉小子”穿越千年“紫烟”复刻雅致香炉》讲述了传承人努力挖掘和复现龙泉窑传统青瓷制作技艺的实践;展览展示的方法强调通过公开的展演、展示等让大众了解非遗,比如《文汇报》6月13日1版和3版《文化和自然遗产日,上海开启“1+5”非遗盛宴》对文化和自然遗产日当天,由文化和旅游部、上海市人民政府共同主办的“百年百艺•薪火相传”中国传统工艺邀请展在上海六大展馆同时拉开帷幕的活动进行了报道;传承传播的方法强调通过教授、展示等形式达到传承非遗与传播非遗文化的目的,比如《解放日报》8月17日04版《在非遗文化中探寻实践的瑰丽》报道了暑假学生进行沪剧研学的实践;研究与创新的方法其实是研究方法与创新方法的统称,强调对非遗进行研究,以及在研究的基础上对非遗的某些方面创新,以增强其在新时代的实用性,比如新民晚报曾从6月1日起,全媒体推出《红色弄堂》系列短视频报道,邀请面塑技艺传承人以“动起来”的面人讲故事的新形式再现红色记忆,并在《新民晚报》5月31日2版以《千年非遗还原百年故事 弄堂深处探寻红色印记》为题进行了报道。

通过对62篇报道内容的分析,本报告发现这些内容涵盖了非遗保护实践的大多数方面,说明以上海为中心的长三角地区的非遗保护实践内容较为丰富。

(三)重视多方面创新

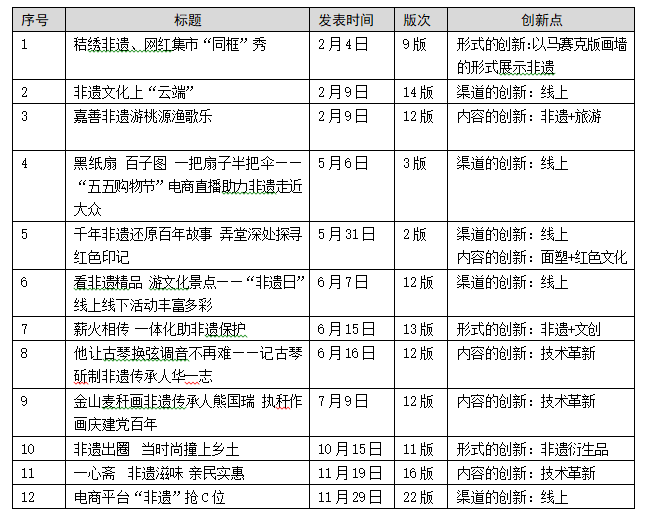

虽然本报告对62篇非遗保护实践报道按照主要内容进行了划分,但实践本身其实比较复杂,往往包含多方面的内容。经过分析,本报告发现,62篇非遗保护实践报道大都体现了重视创新的倾向,主要包括内容的创新、形式的创新与传播渠道的创新三方面。以《新民晚报》上刊登的26篇报道为例,其中仅有14篇不特别强调创新(并非没有创新),其余12篇都强调了非遗保护实践中的创新,相关信息参见表2:

表2:《新民晚报》刊载的强调创新的非遗保护实践报道

无论是形式的创新、内容的创新还是传播渠道的创新,都体现了以上海为中心的长三角地区非遗保护实践重视创新的倾向。特别值得注意的是其中的线上非遗传播渠道,上述12篇报道中有5篇的非遗保护实践与线上传播渠道相关,而5篇中有3篇与非遗产品和衍生品的电商销售有关,说明非遗产品和衍生品与电商平台的结合已成为非遗文化传播和相关产品销售的重要渠道。2021年9月27日,中国社会科学院舆情实验室、中国旅游报联合阿里巴巴曾发布了《2021非遗电商发展报告》。《报告》显示,过去一年中,14个非遗产业带在淘宝天猫年成交过亿;《报告》认为,“非遗+电商”的模式直接拉近了非遗产品与消费者之间的距离,不仅带来了更大的经济价值空间,也进一步激发了非遗传承的积极性。

二、非遗保护实践中存在的问题

仔细分析62篇报道中的非遗保护实践,也能发现其中存在一些问题,主要包括非遗保护实践的开展缺乏持续性,不同类别的非遗保护实践的开展失衡,非遗保护实践参与国家、地区重大发展战略的频次不高、程度不深。

(一)非遗保护实践的开展缺乏持续性

本报告第一部分对非遗保护实践的时间集中性特点进行了概括,分析了非遗保护实践的开展受文化与自然遗产日的影响,时间上往往与节假日重合的现象。这种时间集中性的特点也意味着在某些时间非遗保护实践的空缺,很多非遗保护实践活动是一过性的,甚至是为应景而策划的,长此以往,非遗保护实践将从整体上缺乏持续性,从而造成非遗保护实践的娱乐化、仪式化等倾向,削弱非遗保护实践的重要性。

(二)不同类别非遗的保护实践开展失衡

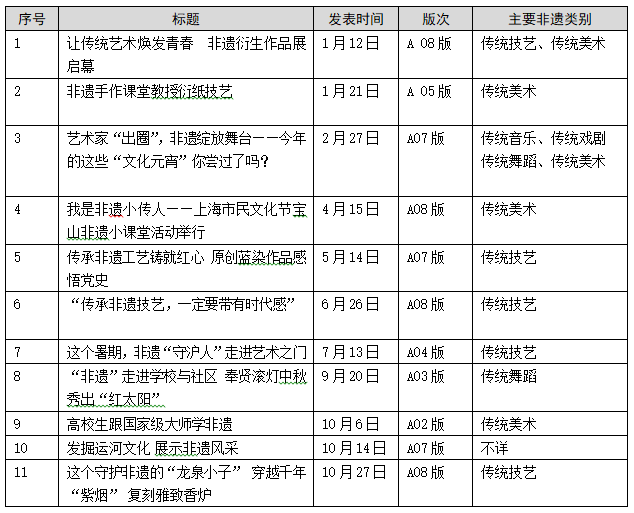

62篇报道所表现的非遗保护实践主要集中在传统技艺,传统音乐,传统戏剧,传统美术,传统体育、游艺与杂技等类型,而民间文学、传统医药等类别的相关保护实践则较为缺乏。以《青年报》的11篇报道为例(参见表3),其中5篇反映的非遗保护实践与传统技艺类非遗相关,4篇与传统美术类非遗相关,其余相关非遗类别为传统音乐、传统戏剧、传统舞蹈,民间文学、传统医药与民俗这三种类别的非遗实践则一篇也没有,这说明不同类别的非遗在保护实践的开展上严重失衡。

表3:《青年报》刊载的非遗保护实践报道

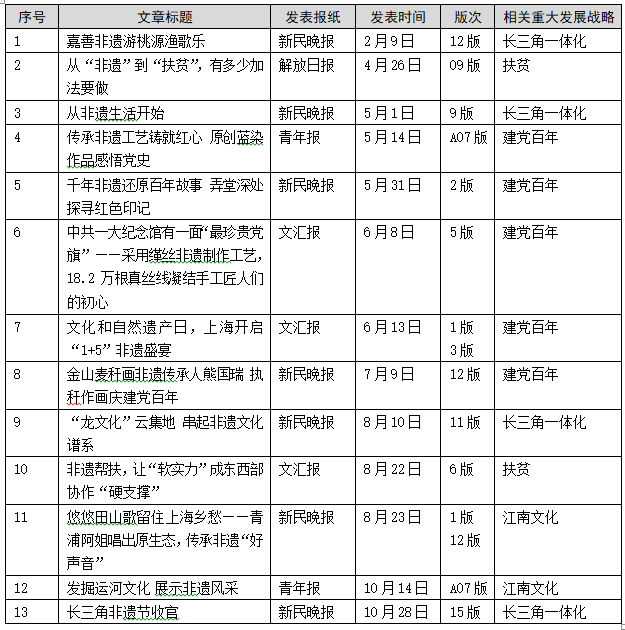

(三)非遗保护实践参与国家、地区重大发展战略的频次不高、程度不深

虽然以上海为中心的长三角地区的非遗保护实践内容较为广泛,但可惜的是这些内容与建党百年、长三角一体化、扶贫、江南文化等国家和地区的重大发展战略相关度不高。在62篇报道中仅有13篇与此相关,仅占全部报道的约20%,具体内容见表4:

表4:与国家、地区重大发展战略相关的非遗保护实践报道

在13篇报道中,有5篇所反映的非遗保护实践与建党百年相关,且集中在5月-7月的3个月中。2021年是中国共产党的百年华诞,因此建党百年其实是一个时事热点,一般来说,与时事热点相关的文化实践活动往往具有一过性的特点。其余8篇中有4篇所反映的非遗保护实践与作为国家战略的长三角区域一体化相关,2篇涉及到扶贫攻坚战略,2篇与上海市委、市政府倡导的打响江南文化品牌任务有关。总的来看,与各重要发展战略相关的非遗保护实践其实相当少。

此外,2021年的非遗保护实践对于国家非遗保护的重要成果——第五批国家级非遗代表性项目名录也缺乏宣传推广。6月10日,国务院公布了185项国家级非物质文化遗产代表性项目名录和140项扩展项目名录。其中上海市入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录共5类11项,包括3项代表性项目名录和8项扩展项目名录,它们分别是:崇明山歌(传统音乐)、江南孙氏二胡艺术(传统音乐)、上海梨膏糖制作技艺(传统技艺)、吴氏太极拳(传统体育、游艺与杂技)、卢氏心意拳(传统体育、游艺与杂技)、上海青铜器修复技艺(传统技艺)、古陶瓷修复技艺(传统技艺)、丁氏推拿诊疗法(传统医药)、朱氏妇科疗法(传统医药)、魏氏伤科疗法(传统医药)、施氏伤科疗法(传统医药)、小白龙信俗(民俗)、钱氏家训家教(民俗),具体内容参见本书附录。国家级非遗名录是中国非遗保护四级名录体系中级别最高、最重要的部分,但关于此次国家级名录的公布,仅有《解放日报》在6月11日第3版对《关于公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》进行了转载,而入选国家级名录的各保护单位并没有独立的宣传推广活动,不仅错失了一次很好的宣传地方非遗文化、普及地方非遗知识的良机,也没能将地方非遗保护实践很好地融入到国家非遗保护的重要举措中去。

三、推动地方非遗保护实践融入重大发展战略的相关建议

非物质文化遗产不仅是祖先留给我们的宝贵文化遗产,更是一直存续到当代社会,与民众生产生活有着千丝万缕联系的优秀传统文化。为了进一步发掘非物质文化遗产的当代价值,使其更好地为社会主义建设服务,必须推动地方非遗保护实践融入国家与地区的重大发展战略。在未来几年,本报告认为可以从如下三方面推动地方非遗保护实践的发展:

(一)深入发掘上海红色非遗资源,推动红色非遗的立项与保护

建党百年虽然过去了,但对红色文化资源的整理和研究才刚刚起步。上海作为中国共产党的初心之地,有着悠久的红色历史,形成了异常丰富的红色非遗资源。从内容上看,上海红色非遗资源主要包括红色民间文学资源、红色音乐资源、红色戏剧与曲艺资源、红色美术资源四大类。

上海红色民间文学资源主要集中分布在红色传说故事与红色歌谣中,大多数相关资源集中在20世纪80年代以后编辑的《中国民间故事集成·上海卷》《中国歌谣集成·上海卷》,以及《中国民间文学集成上海卷》各区县的故事分卷与歌谣分卷中。根据本报告的初略统计,上述文献中包含有一百多则红色传说故事与上千首红色歌谣。

上海红色音乐资源主要集中分布在小山歌与小调中。上海红色小山歌有着比较鲜明的地域分布特点,主要在郊区流传,如流传在原川沙县的《踏车山歌》,流传在原松江县的《四季田歌》《一根讨饭棒》,流传在原崇明县的《年年丰收有保障》、《长工苦》等都是经典的红色小山歌;上海红色小调广泛地流传于城乡各地,有不少红色小调是利用当时流传的时调小曲填成的,因而流传很快,广受欢迎,代表的红色小调如流传在原南汇县的反映农民暴动的《实行暴动向前进》(泗洲调),流传在原崇明县的反映抗日救亡的《上海打仗景》(无锡景调)等。

20世纪初开始的上海戏剧、曲艺的繁荣伴随着中国社会变革的风起云涌,很早就出现了反帝、反封建,宣扬爱国主义的戏剧与曲艺。即使在上海沦陷以后,欧阳予倩等人还以“改良平剧运动”为名义编导了一批具有强烈抗敌思想的戏剧剧目。由此上海成为红色戏剧与曲艺资源的富集地,被称为红色戏剧经典的八大样板戏中就有四部与上海有关。红色戏剧与曲艺直到当代都有着很大的社会影响,不容忽视。

上海红色美术资源以年画和连环画等为主要形式,其中成就最大的是红色连环画。20世纪30年代初期,在中共地下党和进步文化的影响下,上海出现了不少具有爱国主义思想,歌颂抗日革命,揭露社会黑暗的红色连环画,如周云舫创作的《大战成家堡》《十三勇士》,赵宏本创作的《桃李劫》《醒狮》《咆哮的许家屯》《扬州十日》等。

可惜这些宝贵的红色非遗资源尚未得到很好地整理,更不用说成为非遗项目被传承传播了。因此发掘红色非遗资源,积极申报,使其进入各级非遗名录体系应该成为未来一段时间上海非遗保护的重点任务。

(二)从全局着眼,建立长三角非遗保护实践的协同机制

从2018年11月5日,国家主席习近平在首届国际进口博览会开幕式上宣布支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略开始,长三角区域一体化就成为包括上海在内的长三角各地的重要发展战略。与长三角区域一体化相结合的非物质文化遗产保护实践也如火如荼地开展着,比如前述大世界长三角非物质文化遗产节、“上海之春”竹笛音乐节、古镇非遗美食节等非遗保护实践活动基本以长三角为其主要范围,推动了长三角区域非物质文化遗产资源与项目的交流互动。但这些实践活动还处于各自为政的散发状态,主办方之间缺乏沟通交流,容易造成实践内容重复或雷同,不利于长三角地区非遗的整体性保护。因此,需要从全局上、整体上着眼,建立长三角非遗保护实践的协同机制。

本报告认为,可以从五个方面建立长三角非遗保护实践的协同机制:1.加强长三角各地非遗保护实践信息的互通,建立信息共享通报机制;2.强化长三角各地非遗保护实践的联动,建立统一安排、调度的机制;3.建立长三角各地非遗保护实践的协同保障机制;4.支持社会团体和企业主办长三角区域非遗保护实践活动,建立相关的引导机制;5.共享各地非遗保护实践的优秀经验,建立各地非遗保护实践的联席会议机制。

(三)推动江南非遗保护实践在乡村的开展,为乡村振兴服务

目前,我国脱贫攻坚战已经取得了全面胜利,进入了巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的阶段。但乡村振兴的目的并非是城市化,而是追求在保持乡村文化特色基础上的经济、社会、文化的全面发展,江南非遗对于保持长三角乡村的文化特色有着至关重要的作用。大多数江南非遗诞生于长三角乡村,蕴含着长三角乡村和村民共同的文化记忆,并以精湛的技艺、优美的形式展现着这些传统文化记忆。在长三角乡村开展江南非遗保护实践,不仅能够利用非遗产品和衍生品的生产为乡村经济建设服务,更可以借助江南非遗蕴含的文化记忆,重新赋予和巩固乡村独特的江南文化风貌,增强乡村的吸引力和凝聚力。因此在全面推进长三角地区乡村振兴的过程中应该大力推进江南非遗保护实践在乡村的开展,注意发掘和利用江南非遗的多重功能,既要做好产业开发助力乡村经济发展,又要坚定地保持各地不同的乡村文化特色,从经济、文化等多方面充分发挥非遗助力乡村振兴的强大作用。

【作者简介】

毕旭玲,上海社会科学院文学所民俗与非遗研究室主任,副研究员,博士,博士后,研究生导师,中国民间文艺家协会理论评论专委会副主任,主要从事神话传说、民间信仰、海洋文化与非物质文化遗产等方面的研究,先后主持过多项国家与省部级社科项目,著有《古代上海:海洋文学与海洋社会》《中国20世纪前期传说研究史》《文明起源的建构——中华创世神话时间谱系》等。

“上海文化发展系列蓝皮书”

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵