《上海文化》| 艺术新视界

用普遍的图画语言说话

——对话严培明

王韧 | 上海社会科学院文学研究所

助理研究员

原文刊载于《上海文化》2018年第8期

内容摘要

绘画是真实生活的一部分,而不是艺术史的逻辑延续。严培明追求完美的艺术,以弥补生活中不得不妥协的不完美部分。他用黑白去概括世界是一件有趣的事,认为黑白不仅是一种形式,更是一种语言,具有直指人心的力量,为其提供了一个全新的世界观;他也始终认为,肖像画写形不难,写心则难,如何表现人物的精神状态和思想品质是其创作的重点。因此,严培明一直试图用普遍的图画语言来说话。

关 键 词 严培明 绘画语言 肖像画 色彩

严培明,男,1960年生,上海人,法籍华裔,当代著名艺术家。1980年赴法国巴黎。1986年毕业于法国第戎国立美术学院。1988—1989年在蓬杜·于尔丹(Pontus Hultén)主持的法国巴黎造型艺术高级研究院继续学习。获1993—1994年度“罗马奖”并赴意大利罗马法兰西学院(美第奇别墅)进行为期一年的驻留创作。2009年,获得卢浮宫邀请举行大型展览《蒙娜丽莎的葬礼》,成为首位在卢浮宫办展的在世当代艺术家。同年,获得由PPR集团总裁兼首席执行官弗朗索瓦·皮诺特(François Pinault)颁发的法国骑士荣誉勋章。2012年,获得由第戎市长弗朗索瓦·雷柏沙曼(François Rebsamen)亲自颁发的第戎市荣誉市民奖章。2016年,在意大利罗马获得由原卢浮宫馆长、著名国际策展人亨利·卢瓦莱(Henri Loyrette)颁发的艺术与文学勋章。严培明是中国当代艺术的先锋人物之一,同时也是西方当代画坛一位重要的艺术家,他重新创造了单色绘画和肖像绘画的历史。迄今为止,他已在全球各地举办了200多场展览。

王韧,女,1983年生,上海人,艺术评论人、策展人,上海社会科学院文学研究所助理研究员。

访谈地点:法国巴黎严培明工作室。

王韧(以下简称王):严老师,从您1980年赴法习艺到现在,算起来已有38年时间,它可以分成几个阶段?

严培明(以下简称严):差不多每隔5年是一个阶段。我初步接触绘画是在中国,从童年开始,就喜欢上了画画,常常用这种方式来表达自己的感受。18岁没考上上海工艺美院,又舍不得放弃绘画爱好,就飘洋过海到法国第戎美院学习。在第戎美院学习的5年,是我一生的转折和过渡,也是我一生中最幸福的时光。在这个学术氛围浓厚的学校里,我掌握了古典艺术的背景知识,开阔了现当代艺术的视野,也学会如何发现个人兴趣并进行创作。这对我都非常重要,我常与老师、同学交流,渐渐地,我找到了属于个人的绘画视角、切入点和力度,逐步形成了自己的一方天地。美院毕业后,我与朋友合租了一间工作室,一边打工一边画画。四年后,我拥有了属于自己的一间工作室,开始用个人的图画语言对世界说话,探索绘画表达的新路径。这期间,我在巴黎Anne de Villepoix画廊举办了“面对面——从他的故事,开始我的故事”个展(1991年),并参加在巴黎乔治·蓬皮杜中心国家现代艺术博物馆的“运动2”群展(1991年),还获得“罗马奖”并赴意大利罗马法兰西学院(美第奇别墅)进行为期一年的驻留创作。后来的五年我又扩大工作室规模,参加了第46届、50届威尼斯双年展,第4、第5届里昂双年展等重要国际大展。可以说,我的每一个阶段发展都与工作室的规模以及展览活动息息相关。

王:听说当年您是怀揣了司汤达的《红与黑》和罗曼·罗兰的《约翰·克里斯托夫》这两部小说去闯荡法国的,这多少能窥见您当时的一些真实想法。它们后来对您的学习和生活有用吗?

严:其实当时我是带了4本书,除了您说的2本小说外,还有2本就是《中国美术史》和《西方美术史》。2本小说能够让我了解法国文化并受到启发;2本美术史则能满足我随时查阅艺术史。你看,我想的多实在,并没有一点浪漫。但到了法国后,这才发现这些书对我几乎没有什么帮助。严酷的社会现实与书本知识还是两码事。这直接的结果就是逼迫我站在一个新纬度上思考问题,我认识并且开始坚信,艺术家只有依靠艺术发言,艺术的力量来自生活,绘画是真实生活的一部分,不是艺术史的逻辑延续。我要做的,是用完美的艺术去弥补生活中不得不妥协的不完美部分。绘画成了我的生活,因此整个我的赴法学习经历也就成了这个生活的真实的展开。去法国前,我对法国知之甚少,连简单的法语单词也不认识几个。到了巴黎,我偶然走进了蓬皮杜国家艺术文化中心,仿佛进入一个无法想象的世界,非常震惊,我对自己说,“这就是我想要的!”我也去看巴黎其他的美术馆和画廊展览。德库宁的展览,他创作的女性系列题材,给我留下了深刻的印象。

王:我们知道,西方油画一向对色彩高度重视,阿恩海姆甚至认为一切视觉表象都是由色彩产生的,它是情感的符号,多样的色彩表达着世界的多样性和丰富性。但是我看到您的绘画对色彩好像有独特的理解。您在创作中偏向于选择单色的黑白作为主色调,将黑白色的表现力展现到令人惊叹的地步,我想请您谈谈您是怎样在创作中创造黑与白的色彩语言的?

严:我在第戎美院时就受到过专业色彩训练,会用各色颜料画画,把世界画得色彩斑斓。那时我的色彩观念还是比较中规中矩的,每当我拿起画笔作画时,所有绘画史上的大师影子出现在我眼前,他们笼罩着我,规范着我,挥之不去。这对一个初学者或许是件好事,但长期下去,这几乎窒息了我的创作灵感。有一段时间,我极力想规避它,从绚丽的色彩中出逃,走出自己的路。其实,不管哪种绘画形式,哪幅绘画作品,黑和白都是极具有张力的色彩。比如,中国的水墨画,就以其知白守黑、黑白融合辉映的艺术表现形式,将水墨画的散点透视和文人的脱俗境界表现得淋漓尽致。对我来说,黑白不仅是一种色彩的形式,更是一种语言表达,带有主体思想情感和特定精神内涵,把控黑白二色的张力,使其既内敛又张扬,既素朴又多姿,使画面极具穿透力,直指人心。因此选择黑白二色为主色调,这并不说是舍弃了色彩,而是从另一个角度去理解色彩、表现色彩。这是一件很有趣的事,它为我提供了一个全新的世界。黑与白让我固守我的世界,呈现出不一样的光亮。

王:除了运用黑白这一独创语言之外,我注意到您的另一个特点是巨幅人物肖像画的创作,它构成了您另一种绘画语言。我很想知道,通过肖像画您想表达什么?

严:我一直关注肖像题材,在我看来人物就是一面镜子,透过肖像画,可以直观地感受到当下社会和人物的内心世界。肖像画这种艺术形式,以其鲜明的人物特点呈现出社会百态,唤醒人们对于善与恶的评判,并激发其对自身及社会改变的力量,从而服务于社会。我试图通过对肖像的整体和细节的把握,对肖像人物身份特征的刻画,凸显其内在精神与气质,或者说,是展现一场内在灵魂的表演。

王:您创作了一系列普通人物肖像,又从普通人物肖像到领袖和英雄人物的肖像,还创作了佛像,您的父亲、母亲肖像画等,所有这些肖像人物身份不一,经历各异,面貌和气质可谓天差地别,您是通过什么方法去把握他们各自的特点的?

严:这是一个很难回答的问题。最初,我只是画些没有名气的小人物。他们都是我身边和周围的人,朝夕相处,我对他们非常熟悉,画起来也就得心应手。1987年我开始画毛泽东。在东方世界家喻户晓的毛泽东对西方人来说也有巨大的甚至是神秘的吸引力。出于这个原因,我决定用自己的绘画语言进行解读。色彩单纯,形象逼真而略显夸张,加上尺幅巨大,这正好呼应了西方世界对毛泽东的想象。毛泽东肖像让我在西方画坛获得巨大的声誉。此后我又画过普金、奥巴马等领袖肖像。所有这些领袖肖像只能说是画出了我心中对他们的理解。至于我画我父亲,经历的是与父亲灵魂对话和撞击的过程。我父亲是世界上最老实、最淳朴的人,他一辈子生活在社会底层,干的是杀猪的活来养活我们这些孩子。父亲的形象对我来说是再熟悉不过了,但是熟悉并不一定认识,父亲肖像的创作,就是这样一个在灵魂对话中认识父亲、理解父亲、感恩父亲的过程。幼小年代仰视的父亲,到长大后平视的父亲,乃至到晚年病床上的父亲,令人同情甚至怜悯,把这一切全融入肖像的每一个细节。我把肖像取名为《世界上最伟大的、最卑鄙的、最骄傲的、最好的、最贫穷、最苦的人》,这个题目说出了我心中认识和理解的父亲。后来我发现,认识父亲就是认识世界、理解世界,只有经历了这种灵魂的深度撞击,一个画家的艺术才会成熟起来。

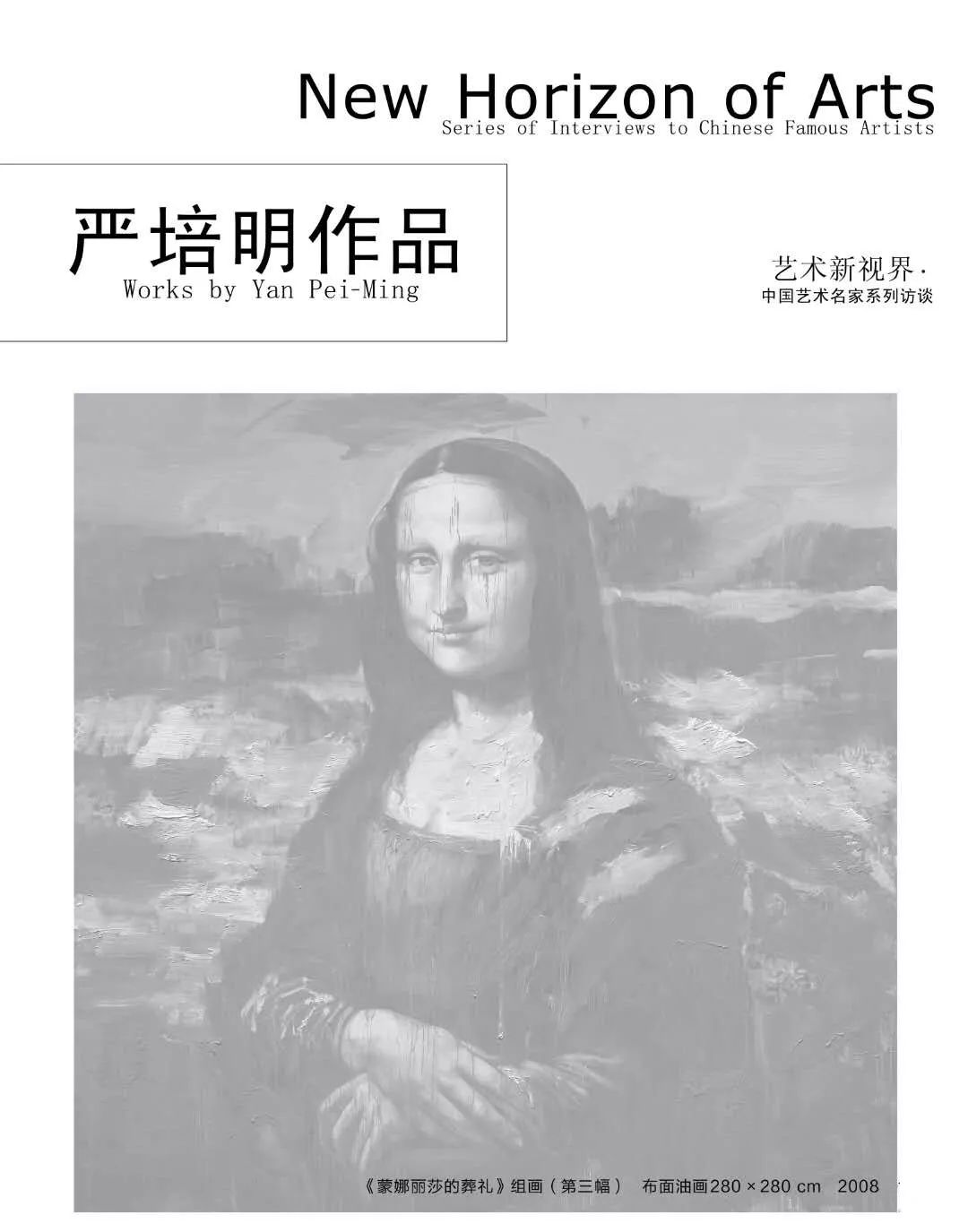

王:我们再来谈谈您那幅著名的《蒙娜丽莎的葬礼》以及以这个名字巴黎卢浮宫为您举办的个人画展。据说这是卢浮宫有史以来第二次为当代艺术家举办个展,而第一次是毕加索。我想这是非常高的荣誉,国内对此也有很多报道。我想知道今天我们究竟应该怎样来解读《蒙娜丽莎的葬礼》这组作品的深层含义?

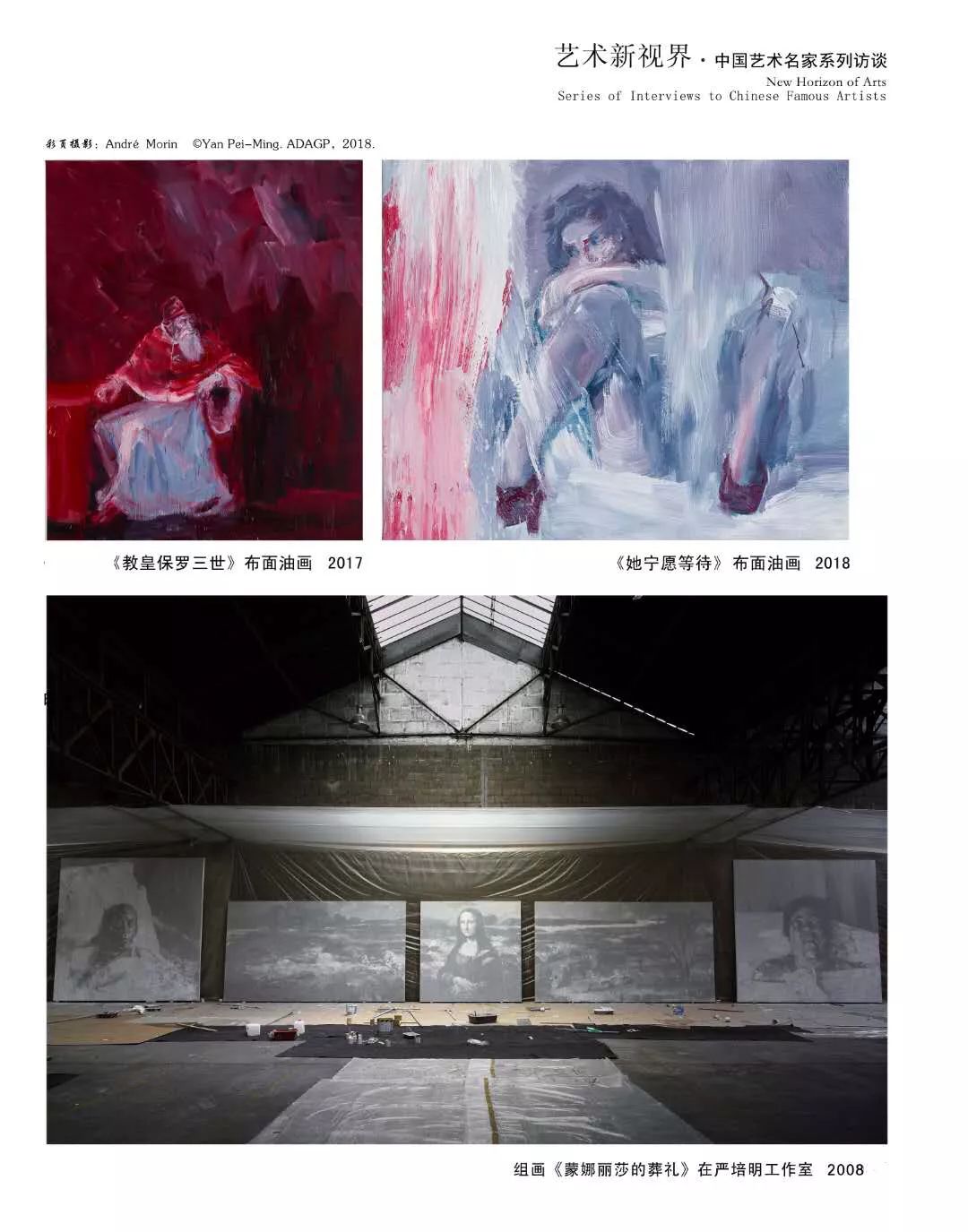

严:这还是2009年的事。我接受卢浮宫博物馆的邀请,在离《蒙娜丽莎》原作仅仅是10多步的后一展厅展出了我这组冠名为《蒙娜丽莎的葬礼》的作品。在这样举世唯一的地方,作为《蒙娜丽莎》的延伸作品,我总的想法就是要“延伸”蒙娜丽莎那个神秘的微笑,数百年来它一直被人们看作人类乐观、自信的象征。我想到的就是以死亡这个主题来丰富或者像有些人说的是“解构”这个“微笑”,让人们看到在“微笑”的旁边,还站着死亡,这是人类永难超越的主题,而面对着、经历着死亡的微笑,其昭示的人文力量就会更加厚重。为了展现这一想法,我用灰色的笔调营造了一种阴郁压抑的气氛,将原作蒙娜丽莎身后伊甸园般的神秘背景向两旁延伸,并画了无数的骷髅。而在两侧的墙上,一边是病卧、衰老的父亲,一边是已经死去的我。整个一组画的中心仍然是蒙娜丽莎,她被这种死亡的气氛所重重裹挟,但她仍然在微笑,仍然这么坚定自信,只是在额头和眼角增加了数条印痕,有人说它是泪痕,但更像是被死神撩拂过留下的痕迹。很多观众从卢浮宫前门进入,观摩了《蒙娜丽莎》原作之后,再在她的后面看到我的这组组画,都为之一惊,这或许就是我所想要达到的效果。而通过《蒙娜丽莎的葬礼》组画所展现的人类历尽苦难和不可超越的死亡大限,却终究微笑面对,坚定向前的精神,或许也正表现了我对前半生艺术经历的参悟。我曾说,走进卢浮宫是要死过一次的。

王:我注意到近几年您的个展常常出现儿童肖像画题材。2010年中国上海世博会,您为法国馆创作了《上海的孩子》,由21板(42幅)来自世界各地的儿童肖像组成,给人特别深的印象。但既然是世界各地的儿童,为什么取名叫《上海的孩子》呢?这两者是否有契合之处?儿童题材在您的整个创作中占了怎样的位置?

严:儿童类题材,主题非常纯粹,儿童世界单纯、天真无邪,深受中西文化艺术界的钟爱。它自古就是中国传统绘画的重要组成部分,承载了几千年民族文化积淀的力量,具有独特的艺术审美形式。这类题材具有引人深思的社会价值。这也是我几次个展选择以儿童肖像为创作题材的原因。上海世博会法国馆的42幅作品,我将不同肤色、不同国籍、不同文化、不同母语的儿童,毫无障碍地并置在一起,是希望结合儿童题材及我普遍的绘画语言呼吁全人类建立一套大家愿意共同实行的价值标准,达到全人类和平共处,“美美与共”的境界,实现世界大同。

王:今年3月您在巴黎Thaddaeus Ropac画廊举办的“约会”(Dating)个展中为我们呈现了一批新作。其中一件作品《提香》,是以融入提香一生技艺的晚年作品《自画像》为原型进行的再阐释,能请您谈谈创作初衷吗?

严:提香的《自画像》,画中的人物穿着昂贵的黑色皮毛大氅,暗示了高贵的身份和社会地位,并以黑色、褐色的大块面色彩概括表达质感。整幅画中,仅有人物的面部得到了细致刻画。我创作的《提香》(Le Titien,2017),用的是一种几乎单色的蓝色调,消除了所有的干扰,让人物形象直抵人心。作品不仅是对画家提香的致敬,更是用绘画诠释自我。

王:《教皇保罗三世肖像》是提香的传世之作,您的再度创作与提香的绘画语言有何不同之处?除了《教皇保罗三世》,你也创作过如英诺森十世等其他教皇形象,您是如何理解教皇人物及其所承载的文化思想?

严:提香曾绘制过三个版本的《教皇保罗三世》,一个版本藏于维也纳艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum,Vienna),另两个版本藏于那不勒斯卡波迪蒙特博物馆(Museo Capodimonte in Naples)。三个版本虽有区别,有独坐戴着帽子的保罗三世,也有与他的子孙在一起的保罗三世,但对他的气质、风度的神态都刻画得极其深入统一。保罗三世睿智、沉着、专注、谨慎、犹豫,有强大的意志力,面部表情常常表现出对别人提出的意见有着浓厚的兴趣。这次我创作的《教皇保罗三世》与提香的相去甚远:教皇的衣服、背景都是运用特别显眼的红色,恣意洒脱的笔触增加画面的律动感,再加上教皇本人的权威形象,试图给观者以强烈的视觉冲击力,引起视觉上的共鸣和无限的想象力。我还用粗犷的富于表现力的笔触和向下流淌的颜料,呈现出一种人物的现代姿态和现代气息。我不但要画出保罗三世这个人物的历史感,而且还要展现当代人眼中的保罗三世。作品去除了教皇手上象征权力与等级身份的戒指,人物的手势一改昔日的精致优雅变为粗犷有力的抓握。在人们的思想意识中,常把教皇看作是一个非常粗俗的人物,但是,随着文化的全球化,教皇的人物形象也会超越欧洲的界限。当然,我指的不是教皇,而是教皇的整体思想,或者说,是基督教会的教皇思想。本次展览将伟大的罗马教皇人物、艺术巨匠提香等历史人物进行再创作并同时展出,收到很好的效果。

王:您以往作品中,很少画女裸体和情色场面。如果没有记错的话,您开始尝试裸体画是在1986年。2004年,在德国曼海姆《严培明:猛龙过江》展览时,您创作了《爱欲之城系列》(Eros City series)。今年这次展览又以“约会”(Dating)为主线,您创作了18幅女性裸体和色情场面的新油画以及系列水粉画作品。您是如何看待这一主题的,您选择这类题材进行创作的动因是什么?

严:女性人体画是一个经久不衰的主题,反映着不同时代与不同作者的审美情趣、思想情感及不断变化的社会思潮,因此这一题材一直都充满诱惑力,在欧洲文化中尤其突出。如果考察世界艺术史,你可以发现,它是跳脱不了女性人体画的。在中国,倡导“人体艺术”的先驱刘海粟,在上海美专创办之初就因选用人体模特引起全国的轰动,他对人体美也有独到的见解,曾说“人体美是美中之至美”。在这些女性人体画中,不可讳言其中有许多画的是妓女。作为一种灰色文化,妓女这种现象古已有之,渗透在人类文明发展和进步的整个过程中,是一种被禁止的、龌龊的、肮脏的文化,但是自古以来许多经典名作又都与妓女文化有说不清道不明的联系。我对人类的道德禁忌兴趣很浓,对强迫行为和所有被禁止的东西感兴趣。2004年底,我为曼海姆展览创作了4幅红色调作品,我将她们(妓女)与世界四大城市——上海、东京、法兰克福和伦敦联系起来,使讨论不再局限于某一城市,而是世界整体。可以说,妓女是人体创作的对象,是一种艺术表达的媒介,是另一种审视世界的角度。这次“约会”展出的作品中,好几幅我都以《她》来命名,消解了特定的指向性,增加了内容上的不确定性,我用这样的方式来探索人性的不同侧面。作品只是一个假设,我给自己一个假设,然后看我能走多远。

王:“约会”(Dating)展览中,绝大多数作品都运用了深红色、蓝色天鹅绒般的色调,尤其是蓝色调作品,一改您往日黑白绘画作风,让人感受到强烈的活力以及对生命的思考。展览空间中,教皇肖像与女性裸体和色情场景作品并置陈列,将原本遥不可即的两大题材来了一场意外的邂逅,您试图为观者呈现怎样的情境?

严:绘画本身是一种物理行为,透过色彩的变化表达了丰富饱满的情感,并使之外化。从红色到蓝色微妙渐变的画面,体现着从热到冷的情绪的转变。毕加索之前有著名的蓝色时期(1901—1904年),我创作的教皇肖像选择了蓝色调,女性裸体画作也加入蓝色,我将这一特定的色调称为“巴黎蓝”,可以说,这次对新色调的运用,不仅是通过图画语言表达情感,更是对典型题材的一次有益探索。教皇肖像与女性裸体和色情场景作品并置陈列,这是两大题材的邂逅,是权力、女性和绘画之间的一场亲密约会,是一种旨在恢复以罗马教皇肖像原型的庄严主题和与风俗画相关的女性裸体次要主题之间平衡的一次对话。实际上,这种不同题材作品的不兼容性也反映了当前信息时代的图像层次是如何被消除的现状,比如,平日里人们很容易从一场灾难的新闻图像切换到一个性感的广告图像或者是更为索然无味的日常图像。这也就是本次展览的目的,即试图表现现代人视觉景观的异质性,而不是为了叙述一个具体的故事。

责任编辑:孙页

The End

《上海文化》

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引( C S S C I ) 扩展版来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

主办单位

上海市作家协会

上海社会科学院文学研究所