《上海文化》| 文化理论前沿

电视话语中的编码与解码

斯图亚特·霍尔 著

肖爽 译 | 上海大学硕士研究生

原文刊载于《上海文化》2018年第2期

内容摘要

在文化分析中,社会的结构及进程与正式或象征性的结构之间的内部联系十分关键,这个问题通过传播过程中的编码/解码环节问题可了解得更清楚。电视传播过程中的事件和信息并不是未经加工的,而是受到语言规则、表征方式的制约与加工后形成的符号。看似自然存在的语言规则和表征方式,是自然化的结果,却是由社会实践进程与社会结构所决定的。然而受众对于传播信息的解读与接受也会因诸多因素而产生3种不同的解码方式:占主导地位的或霸权式的解码、协商式的解码和对抗式的解码。

关 键 词 编码/解码 传播 自然化 实践 协商式解码 对抗式解码

在这个讲话里我要引用两个话题:受到高度关注的,有关电视语言本质的话题和关注文化政策与节目的十分普遍且分散的话题。在第一个视角中,这些关注似乎指向一个对立的方向:前者针对正式的问题,后者针对社会和政策问题。然而,我试图将两者放在一个单一的结构框架中。我的目的在于给出这样一种观点:在文化分析中,社会的结构及进程与正式或象征性的结构之间的内部联系是很关键的。我想将我的思考围绕传播过程中的编码/解码问题组织起来,并在此基础上提出,在类似于我们这个社会中,广播电视的生产工作者和他们的受众之间的交流是一种必要的系统地歪曲传播的形式。这个论点与文化政策有直接关系,尤其是与那些可能明确指向“帮助受众更好、更有效地接受电视传播”的教育政策有直接关系。因此,我希望在此保持用符号学/语言学的方法对待电视语言的基础上提出,这种视角一方面与社会和经济的结构相交叉,另一方面与安伯托·艾柯(Umberto Eco)最近提出的文化逻辑相交叉。[3]这意味着尽管我将采用符号学的视角,但我不将其看作是仅仅指向一种对电视话语内在组织的封闭而正式的关切。这当然也包含着一种对传播过程的社会关系的关切,尤其是对那种语言中所使用的(在生产和接收的最后)各种各样的能力的关切。[4]

在哈洛伦(Halloran)教授的论文中,他已经正确地提出了关于研究整个大众传播过程——从信息生产结构的一端到受众的观念和使用的另一端的问题。[5]这点强调在整个传播过程中是可以理解的,合适的,也是及时的。然而值得提醒我们的是:传播过程中的产品、生产实践和流通之间存在着差异,这些差异能够将其与其他类型的生产区别开来。[6]电视中的生产实践与结构的对象是一个信息的产品,也就是一个符号载体,或者是特殊类型组织起来的符号载体,就像任何其他形式的传播或语言一样,它们是由话语的横组合关系链内的代码操作而形成的。生产的工具和结构,在某个特定的环节,是以一种在语言规则范围内构成的符号载体的形式出现的。产品的流通正是以这种事件形式发生的。当然,即使是这种符号载体也需要它的物质基础:录像带、电影、播送和接受工具,等等。也正是在这种符号形式中,产品的接收和不同部分受众的分配产生了。一旦完成,将信息融入社会结构之中的转化就必须被再一次加工,从而保证这一循环过程能够完成。[7]因此,虽然不想将研究限制为“仅仅追随那些从内容分析中发现的线索”,[8]但我们必须要意识到,信息的符号形式在传播交流中占有一个特殊的地位:编码和解码的环节尽管在整个传播过程中只是相对独立的,但却是决定性的(determinate)环节。未经加工的历史事件不能以这种形式通过电视新闻传播,它只能在电视语言的视觉—听觉形式中被符号化。在历史事件变成语言符号的环节中,它服从于所有语言表示意义时采用的复杂、正规的规则。用悖论的方式讲,事件在变为可传播的事件之前,必须要成为一个故事。在这个环节中,语言形式的次要规则是占主导地位的,当然,被符号化的历史事件,或以这种方式被符号化之后的事件的历史性后果也占据一定地位。在事件从信息的来源到接收者的过程中,信息形式是它必须采用的出现形式。因此,转换为或转换出信息形式或意义范围(或者信息交换的模式),并不是一个随意的环节,不能简单地或随心所欲地从事或者忽略这一环节。信息形式是一个关键性的环节,尽管,在另一个层面上,它仅仅形成了传播学系统的表面运动,但它需要在另一个层面上融入传播的基本关系之中,尽管它只构成传播的一个部分。

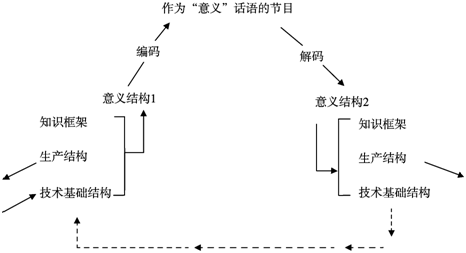

从这一综合视角,我们可以粗略地描述传播交换的如下特征:广播的制度结构及其生产的制度结构和网络,它们有组织的常规和技术基础,都是节目制作中必不可少的。在这里,生产产生了信息;从某种意义上讲,流通也是从这里开始的。当然,这种生产过程自始至终是以意义和思想为框架的,这些意义和思想包含在节目过程的结构中,包括与常规生产有关的实用知识、技术技巧、职业观念、制度知识、定义和假设、关于受众的假设等。然而,虽然电视的生产结构产生了电视信息,却并未构成一个封闭的系统。它们仅仅是作为一个不同的部分从一个更为广阔的社会文化和政治结构中抽取话题、处理方法、议程、事件、人员、观众形象和情形的界定。菲利普·艾略特(Philip Elliott)在他关于受众怎么会既是电视信息的来源又是接收者的讨论中简要地表达了这一观点。因此,事实上,流通和接收是电视生产过程中的一个环节,并通过一定数量的、歪曲的和有结构的反馈融入生产过程本身。因此,电视信息的消费或接收本身,就是广义上的生产过程中的一个环节,尽管后者是主要的,因为它是信息实现的出发点。所以,电视信息的生产和接收并不是同一的,而是相互关联的:它们都是传播过程组成的整体中的不同环节。

然而,在一个特定的环节,电视的播放机构必须以一个有意义的话语形式来生产已经编码了的信息。为了产品能够实现,生产的机构—社会之间的关系一定要进入和穿过一种语言模式。这就开创出一个更为不同的环节,在这个环节中,话语和语言的正式规则在运作着。在这个信息能产生效果(不管如何界定),或者能满足一种需要或能被使用之前,它首先必须被认为是一种有意义的话语,并能被有意义地解码。正是这一经过解码后获得的意义,才能产生效果,产生影响,娱乐大众,教导和说服大众,从而产生非常复杂的感知、认识、情感、意识形态上或行为上的结果。在一个确定的环节中,这种结构采用一种代码生产一种信息,在另外一个确定的环节中,信息通过解码进入一种结构之中。我们现在已经充分意识到,这种重新进入观众接收和使用的结构是不可能简单地用行为主义的术语来理解的。效果、使用、满足(本身就是以认知结构为框架的,同时也是以社会和经济结构为框架的。这些结构在接收链的末端促成它们的实现,并且允许语言中符号化的意义转化为行为举止或意识。

显然,我们称为“意义1”和“意义2”的部分也许并不相同。它们没有构成一种直接同一性。编码和解码的代码也许并不完全对称。对称的程度——即在传播交换中理解和误解的程度取决于编码者和解码者两者(both)的位置之间的对称或不对称的程度。同时也取决于代码之间的同一性和非同一性,这些代码完整或不完整地传达、中断或系统地歪曲所要传达的东西。代码之间缺乏合适性(fit)与电视传播者与受众之间的结构差异有很大关系,但也与来源和接收者在转换和转换为信息形式这一环节的不对称性有一定关系。歪曲或误解恰恰是由传播交换双方缺乏对等性产生的。再说一遍,这界定了信息在进入和离开其语言和意义形式中的相对独立性和确定性。

这个基本范式的使用已经开始改变我们对电视内容的理解。我们刚刚开始看到它是怎样可能改变我们对受众的接收和反应的理解。传播学研究以前就宣告了开端和结束,因此我们必须小心谨慎。但是看来似乎有理由认为,在受众研究中,一个全新的、令人兴奋的阶段也许正在开始。在传播链的任意一端,符号学范式的使用都将驱除长期尾随大众媒体研究领域中的行为主义。尽管我们知道电视节目并不像敲打一下膝盖一样是行为的输入,但研究者在对传播过程进行概念化时,不陷入一个或另一个行为主义的变体似乎是不可能的。我们知道,正如格布纳(Gerbner)所说,电视屏幕上对暴力的再现“不是暴力本身而是有关暴力的信息”。[9]但是我们继续研究暴力问题,好像理解不了这种认识论上的差异。

让我们从电视中的戏剧/娱乐节目领域找一个例子,尝试表明一下“电视是一种话语,一个传播,并不是一个简单的行为事件”这个认识在传统研究领域,关于电视/暴力的关系所产生的影响。[10]用一个简单结构,早期的(和现在儿童的)西部片,模仿早期好莱坞B类型的西部片:伴随着它轮廓鲜明的、好的/坏的摩尼教道德,它清晰的社会和道德的关于罪犯和英雄的界定,它清晰的叙述线索和发展,它图像的特点,它在暴力射击、追捕、个人的摊牌、街道或酒吧的决斗等标志性的高潮,等等。很长一段时间,在英国和美国电视中,这种形式构成了主要的戏剧/娱乐节目的类型。从数量上来说,电影/节目包含了较大比例的暴力事件、死亡、受伤等。整个帮派的人,整个印第安群落,夜夜死人。然而,研究者们——希默尔魏特(Himmelweit)[11]和其他人已经表明,这种早期电视/B类型的西部片结构十分清晰,它的动作十分程式化(conventionalized)、风格化(stylized),以至于大部分孩子(男孩相对于女孩儿来说早一些,这一发现本身就很有趣)不久都学会认识到和解读它为一种游戏,一种“牛仔和印第安人”的游戏。因此有了一个更进一步的假设:有着清晰结构的西部片相比于那些没有如此风格化的其他类型的有着较高暴力现象比例的节目来说,不太可能会引发对暴力行为的好斗性的模仿或其他类型的好斗性的表演。[12]

这意味着,通过一个确定的、可识别的类型及内容和结构能够被简单地编码进西部片形式的故事,一系列非常牢固的代码规则才得以存在。此外,这些编码的规则十分分散,在生产者和受众之间的分享十分对称,因此,信息很可能以一种高度对称的、被用来编码的方法被解码。这种代码的交互作用,事实上是被牵涉进一个风格化(stylization)或程式化(conventionalization)的概念之中,当然,这种相互关联的代码的出现界定了一种类型,或使一种类型的出现成为可能。那么,这种情况使得编码/解码的环节受到了重视,并且这点也变得毫无疑问。

但是,让我们将争论推得更远一些。程式化的领域是因为什么原因、通过什么方法产生的(或消失的)?西部片中的故事当然是产生于——尽管它也很快地终止去遵循它——开放的美国西部的真实的历史事件。在某种程度上,西部片的类型代码产品实现的是将一个真实的历史的西部有选择地转换成一个象征性的或神秘性的西部。但是通过一系列风格化的(stylized)代码的介入,将历史转化为神话的原因是我们的社会和时间都仅仅与这个历史情况有关系。在一个特定的环节中,通过语言和话语规则的介入,这个过程会使得一些具体的历史事实发生改变和自然化。这个过程是那些想要在历史事实中站稳脚跟的符号学的一个重要的测试方法。我们知道并且可以开始简述那些在历史上限制了代码运作的因素。这是一个关于美国边疆、正在扩张和不稳定的西部的典型美国故事,这个“处女岛”在法律和社会入驻之前,比法律和秩序更接近自然。这是男人的地盘,独立的男人的地盘。他们孤独地对抗着自然和灾祸。因此也是关于男子的英勇气概、技能的力量和命运的故事,是关于“野外”的男人们被内心的冲动、外在的需要、信仰或那些男人不得不做的事情的观点逼向命运的故事。因此这也是一个道德具有内部中心性和明确性的地方,也就是说其全部的客观化不是通过演讲内容而是通过姿态、步法、衣着、“用具”和外貌来实现的。这也是一个女性地位同样低下的地方,(不论是作为喜欢宅在家里的小男人还是来自东部的妇人)或者是像或好或坏的酒吧女一样思想更加解放的女孩,命中注定要在文本的倒数第二卷被不经意地射杀,等等。如果我们想做一个严格的符号学分析,我们可以追寻那些经常在电影、情节和节目的表面结构中被用来表示是这些因素的特定代码。我们已经清楚了,大部分表面的字符串和变形从这一套代码的深层结构和因素限制中完成了。在某个时刻,在电影和电视中,这种深层结构提供了我们认为理所当然的关于故事的故事、行动叙述的范例和完美的神话。

当然,在符号学的视角中,正是这些基于限制性改变的表面多样化将西部片(western)定义为一个研究对象,那些我们从很早以前开始就目击到的改变也不会十分令人吃惊。我们至少可以看到和遵循一些基本的方法,这些方法要求我们将这个简单结构的西部片转化成心理电影,巴洛克式的电影(《左手持枪》?),关于西方终结论的电影,滑稽的电影,如意大利面条般的电影,甚至日本人和香港人的电影,恶搞的电影(《虎豹小霸王》?),自相矛盾地、重返暴力的电影(《日落黄沙》),或者是家庭肥皂剧电影(弗吉尼亚电视系列),或拉丁美洲独立的电影等。电影的开放性顺序,例如住房和城市发展部(Hud),当英勇的西部逐渐变成一个衰落的西部,在那里,英雄开着卡迪拉克穿过相同的风景出现了,或者马出现在奥斯莫比尔货车的后面,远非将破碎的代码编入索引,这恰好表明,对立意义是怎样通过在代码中颠倒(reversal)一些有限数量的词汇得以实现的,这些都是为了实现意义上的改变。

从这个角度看,大众传媒研究者关于暴力与西部片的关系问题的成见表现得越来越随意和离奇了。如果我们暂时拒绝悬置和孤立暴力问题,或是从主导类型的复杂的代码模型分离出暴力片段,许多关键的意义实际上就能得以传达,而不是被忙于清点尸体(bodies)的研究者忽视。这并不是说暴力不是西部片的一个要素,也不是认为没有十分复杂的代码来规定将暴力表现出来的方法。这是在强调受众接受到的不是暴力,而是关于暴力的信息。一旦这个介入的术语被采用了,某种研究和分析的后果就随之而来了:一个打破了连续性流畅线条的人为自己提供了一种自然的逻辑,借此,牛栏中的枪战和在斯肯索普街道上撞倒了老妇人的青少年之间的联系就可以被发现。

简单结构的西部片,它的叙述结构中的暴力要素或字符串,如枪战、吵架、伏击、银行抢劫、打架、伤害、决斗、屠杀,像一个话语结构中的其他语义学单元一样,不能通过自己表示任何东西。一般来说,它只能就信息的结构意义而言才能表示意义。更进一步说,它的含义取决于它和其他要素或单元的关系,或者说是关系的相同性和不同性的总和。比尔热兰(Burgelin)很早就决定性地提醒我们,一个罪犯的暴力或邪恶的行为只意味着与好的行为的在场/不在场有关。“我们并不能很清晰地从他的邪恶行为的简单列举中得到一个有效的推论(这和这些邪恶行为是10个或20个无关),因为问题的核心很显然是:邪恶行为的意义是由它们与单一的好的行为并置这个事实赋予的……可以这样说,频繁出现的事物的意义只能通过与罕见事物的对比的意义来显示……因此整个问题是去识别这个罕见的或被忽略的事物。结构性的分析提供了接近这个问题的方法,而传统的内容性分析却不能。”[13]

事实上,简单结构的西部片的规则统治的道德秩序有着十分牢固的建构,以至于一个罪犯的好的行为不仅可以,而且很显然可使他的结局产生一些修正或改变。因此,很多坏的暴力行为的出现(标明了的)/任何好的补偿行为都未出现(并未标明的)=死不改悔的罪犯,他可以无需任何理由地在最后的片段被枪毙,成为一个短暂的坏的或平庸的死亡(如果英雄并没有在背后,或意外地、并未事先描述过地将罪犯杀死)。但是坏的暴力行为的出现(标明了的)/单一的好的补偿行为的出现(标明了的)=可能的罪犯的拯救或重生,与英雄或以前的密友在临终前和解,被冤枉的社会团体恢复原状,或至少是逗留不去的和“好”的死亡。我们现在可以问,当暴力只显现和表示那些处于西部片的组织紧密的道德秩序之内的任何事物时,它的意义是什么?

我们已经证明:(1)西部片中的暴力行为或片段在孤立状态下,处在电影或节目的结构意义之外时,并不能表示意义;(2)它只在与其他要素的关系之中,根据决定它们的联合体的规则和程式才能表示意义;(3)一个暴力的行为或片段的意义不会是固定、单一的和不可改变的,但一定是接合才能够表示不同的价值。在话语中,作为一个表意要素处在其他要素之中,它仍旧是一词多义的。事实上,它把自己和其他要素建构在一个联合体之中的方法,使它将自己的意义限定在一个特定的领域之内,导致了一个“闭合”,以至于一个较受偏爱的意义出现了。一个词汇术语不可能只有一个单一的确定的意义,但取决于代码怎样熟练地将其整合起来,它的可能的意义会被组织进一个从占主导地位的到次要的级别划分之中。当然这会使别人——接收者结束这个传播链:我们不能确保接收者一定会恰好按照生产者编码的方式将一个暴力片段解读成较受偏爱或占主导地位的意义。

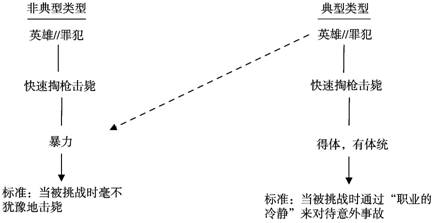

通常,研究者构造西部片中暴力要素的孤立状态基于这样一个假定:所有其他要素,包括背景环境、行为、人物、插图、动作、举止和外貌、道德建构等,都表现出为暴力做出了许多不易变的支持,从而保证或支持暴力行为。现在已经很清楚了,暴力的存在可能只是为了保证和支持人物,因此,通过这种代码将所谓的内容组织起来的方法,我们可以概述出不止一种通向意义的途径。将普遍存在的语义学术语放入简单的西部片之中:英雄比任何人都快地掏出他的枪(他总是知道怎样做比较快),瞄准要害杀死罪犯。用格布纳的术语来说,[14]哪些标准、主张或文化含义在这里都被符号化了?可能会这样解码这个术语:英雄人物知道怎样更快地掏出枪,比对手更快地射击;当面对罪犯时,他只用一颗子弹就把罪犯射杀死了。这或许可以被称为一个行为的或机械的解释,但研究者认为,这种直接的行为信息通过一系列高度组织化的代码和体裁程式(一个代码的代码或元代码)的介入已经变得风格化(stylized)和程式化(conventionalized)了。代码的介入似乎有使一套意义失效而试图设置另一套意义的效果。或者往好了说,代码促使了相同外延的内容单元从一个参考代码向另一个参考代码转化和替代另一个参考代码,从而产生了含义上的转换。伯格尔(Berger)和卢克曼(Luckmann)认为习惯化或沉淀使得特定的行为或意义成为惯例,以便新的创新意义自由进入最显著的位置。[15]特纳(Turner)及其他人已经证明惯例的程式是怎样将惯例的表演焦点从一个领域(如情感的或个人的)到另一个领域(如认知的、宇宙哲学的或社会的)进行重新分配。[16]弗洛伊德(Freud)在他关于症状的形成中和梦的造作中的仪式化分析都显示了通过明显的符号表现,在潜在的材料和意义的编码中,浓缩和替代的关键作用。[17]考虑到这一点,可以构想出对这个术语的一个备选的(替代的)内涵解读。“成为一个特定类型的人(英雄)意味着有能力通过熟练的和职业的‘冷静’的表露去征服所有的意外事故。”这种解读改变了相同的(外延的)内容顺序,从它的有帮助的行为含蓄地提及那些体统、行为举止、方言和具有男子气概的动作风格。信息或主张现在可以被理解了,不是作为一个关于暴力的信息,而是关于内容的信息,或是关于职业化的信息,甚至可能是关于人物和职业化关系的信息。这里我们再次提起罗伯特·沃肖(Robert Warshow)的直觉观察,从根本上说,西方的电影不是关于暴力的,而是关于行为的代码的。

我一直在尝试着证明这样一个事实,尽管没有对例子作过多阐释,那就是对于交流符号的/语言的/代码的属性,远没有使我们进入一个封闭而又正式的符号世界,而恰恰是让我们进入文化内容(最具共鸣的却又是隐蔽的那种)传播的领域中。特别是代码之间相互作用以及内容将意义从一个体系向另一个体系置换的方式,这种置换方式将文化中被压抑的内容以一种伪装的方式浮于表面。在这种情况下,我们应该记住艾柯的观点,“符号学为我们展现出了一个符号世界中用代码和亚代码包装出的观念世界”。[18]我的看法是,如果这种符号观念中的进步所赢得的洞见不会落入新的形式主义,那么我们就应该逐渐按着这个方向去认识它。[19]

现在让我们换一个节目的不同领域和一个代码操作的不同侧面。我们都知道,电视符号是非常复杂的。它是一个有着强烈的、增补的听觉—视觉支持的视觉符号。用皮尔斯(Peirce)的话说,它是图像符号的一种,书写符号的形式与它的所指是任意性的,然而图像符号在能指的形式中需要再现所指的确定的因素。正如皮尔斯所说,“它拥有所再现的事物或对象的一些特点”。[20]事实上,既然图像符号将三维世界转换到二维再现平面中,它那怀着对再现对象的尊重的自然主义,并不依赖于传播链条中的编码,而更多地依赖于观众用来解码符号的知觉习惯。因此,正如艾柯有说服力地说道,图像符号“看上去像真实世界里的对象”,粗略地说(例如牛的照片和图画与牛这个动物),因为它们“再现了接收者的感知条件”。[21]这些观众的感知条件构成了所有文化成员都能分享的一些最基本的知觉代码。因为这些知觉代码能够被广泛地分享,外延式的视觉符号可能比语言符号产生更少的误解。一个英语的词汇清单可能会丢掉上千个普通说话者不能从外延意义上理解的词语,但是只要足够的信息是给定的,文化成员就有能力在外延意义上解码,在一个比视觉能指更广阔的范围解码。在这个意义上,并且在外延层面上,视觉符号可能比语言符号更普遍。然而在像我们这样的社会中,语言的能力分布非常不平等,因为在人群的不同阶层和部分之间(主要通过家庭和教育系统),在外延式的层面,我们可能称之为视觉能力的东西散布得更加普遍。(当然,值得提醒我们的是,这种视觉能力并不是普适的,此处我们所面对的是一个视觉谱系,有许多种视觉再现,纯粹的抽象很少,对普通观众来说,它产生了全部视觉难题:例如卡通,确切种类的图表的再现,使用不熟悉的成规的再现,图片或影片的剪辑类型,等等)当然,图像符号也可以简单地产生误读,因为它是如此的自然,如此的显而易见。错误的产生可能不是因为作为观众的我们不能照字面意义解码符号(一个图片所表现的是十分明显的),而是因为由于它十分自然化(naturalisation)而误读(misread)了图像所指称的事物。[22]然而,伴随着这个重要的附文,我们会惊讶地发现,字面的或外延式地认出在屏幕上看到的视觉符号指示或象征了什么,对大多数电视观众来说都是十分困难的。而大多数人需要一个漫长的教育过程才能成为他所属的方言(speech)社团的语言的相对有能力的使用者,他们似乎在很小的时候就接触了它的视觉—知觉代码,而没有经过正规的训练,就能够更快地使用它。

然而,视觉符号也是一种内涵意义上的符号,并且它在现代大众传播的话语中十分卓越超群。[23]视觉符号的内涵层面,其语境参照及其在意义的各种联系领域的定位,恰好是这个指代符号与文化中的深层语义结构相交,并且呈现出意识形态维度的地方。例如,在广告话语中,没有纯粹的外延式的传播。广告中的每个视觉符号都含蓄地意味着一种特性、情形、价值或推论,这呈现为取决于内涵指称的一种暗示或者暗示的意义。我们都对巴特(Barthes)“毛衣”的例子很熟悉。在广告和时尚的修辞学中,毛衣表示一件温暖的外套或者保暖,并且因此更进一步地详尽阐释为冬天的来临或寒冷的一天。在时装具体化的亚代码中,毛衣还可以意味着最新女时装的流行风格,或一种休闲的穿衣风格。但是,如果在恰当的背景下,定位于浪漫的亚代码中,它还可能意味着“长时间在秋日的树林中漫步”。[24]很明显,在这里内涵式(connotational)代码被充分地建构起来去表意,但是它们比外延式(denotative)代码更加开放或者没有固定限度。此外,这些代码与文化意识形态的经验领域和历史与人种论(ethnography)清晰地连结起来。这些内涵式代码是用来表示社会生活的主导、文化的分割、权力和意识形态的“语言”(linguistic)手段。符号归属于“意义的图表”,任何文化都组织于其中,那些“社会现实的图表”有着各种各样的社会意义、实践和用途,以及“写入”符号中的权力和利益。巴特提醒我们内涵式(connoted)的能指,“与文化、知识及历史都有着密切的交流,这就是说,正是通过它们,周围的世界侵入了语言和语义系统。如果你愿意,你可以把它们叫做意识形态的断片”。[25]

电视符号的外延层面可能被界定在某个非常复杂的但是有限的或封闭的代码之中。但是它的内涵层面虽然有所界定,仍然开放,服从于结构、转换,历史的衰退和基本的一词多义。任何这样的符号都有潜力用图表示为有一种以上内涵的结构,然而多义性(polysemy)不能和多元化(pluralism)混淆。内涵符号相互之间并不是平等的。任何社会/文化都有着不同程度的封闭,都倾向于强迫它的成员接受其对社会、文化和政治世界的切分和分类标准。还是存在一种占主导地位的文化秩序,尽管这个秩序既不是单义的,也不是无可争辩的。文化中“占主导地位的(话语)结构”这一问题自然是关键的一点,那么,我们可以说,社会生活的不同领域似乎被划分到占主导地位的或较受偏爱的意义的内涵式的领域上。新的令人难以捉摸的或令人困惑的事件,破坏了我们的期望,并与我们的常识建构、与我们对社会结构习以为常的知识相悖。这些事件必须首先安排进各自内涵领域才能成为有意义的。绘制这张事件图表最普通的方式就是把新事件安排进现存的棘手的社会现实图表中。我们说占主导地位的,而不是确定不变的,因为总是存在着不仅仅是以一种绘制的方式来对一个事件进行排序、归类、分配和解码。但我们还是要说占主导地位的,因为存在着一种较受欢迎的解读形式,这些图表内不仅留有制度化的(institutional)/政治的/意识形态的秩序的印痕,并且其自身也已经被制度化了。[26]较受偏爱的图表领域里嵌入着整个社会秩序:实践和信仰,关于社会结构的常识,关于在这种文化中事物是怎样被所有实践目标而运作的知识、权力和利益阶层的等级秩序,以及合法性和制裁的结构。因此,为了在外延层面澄清误解,我们首先需要参考符号和它的代码的内在世界。但是要澄清和消解内涵层面的误解,我们必须通过代码参考社会生活、历史和生活情况、经济和政治权力的规则,以及最根本的意识形态的规则。更进一步说,既然这些内涵式的图表是占主导地位地建构起来的,但又不是封闭的,所以传播过程不是存在于毫无疑问地将每一个视觉节目分配到一套事先安排好的代码之内的位置上,而是存在于一套述行性规则(performative rules)之中——能力和使用的规则,使用中的逻辑规则——这些规则试图强制或偏爱一个语义学领域多于另一个语义学领域,并且将内容归入或使其脱离它们的恰当意义系统(meaning-sets)。正统的符号学经常忽略解释工作这一事件,尽管这实际上构成了大量电视播出时间的深层结构,尤其是在政治的和其他敏感领域的节目中。[27]当谈论主导地位的意义时,我们并不是在简单地讨论统治所有事情会怎样被表述的一个单方面过程(例如我们可能会想到最近智利的政变)。这个过程也包括在占主导地位的定义(的限制)内实际关于某个事件的解码,在此界限内为这种解码赢得说服力及使之合法化做必须的工作,而这一事件已在占主导地位的定义内得到内涵意义上的表述。泰尔尼(Terni)在他的文章中说:“我们用解读这个词不仅是指确认和解码一定数量的符号的能力,而且指一种主观能力,即把这些符号放入它们之间和与其他符号之间的创造性关系之中的能力。这种能力本身就是完全意识到自身所处的整体环境所需要的条件。”[28]这里,我们是在与主观能力(subjective capacity)这个概念争论,似乎电视符号的外延式指称是一个客观过程,但内涵和联结层面是个体化和私人的事情。事实似乎恰恰相反。制作电视过程恰恰是把客观的(即系统的)责任看作是不同符号之间相互制约的关系,因此,它不断地把这类被安排的内容限制并规定进对整体环境的认识之中。

那么,我们就面对了在电视信息的编码者和解码者之间的一个关键的误解的问题,并且因此走了一段很长但是很必要的弯路,为了更好、更容易传播,为了传播更有效果,将文化政治这一事实进行设计。电视生产者或编码者发现他们的信息没有被理解,因而经常关心清理传播链条上的纽结,来达到信息的有效性。大量研究致力于尝试发现观众能记住或回忆起多少信息(以及提高理解的程度)。在外延层面上(如果我们目前能够得到这种分析性区别的话),毫无疑问地存在一些误解,尽管我们不知道有多广泛。并且我们可以找出可能的解释出来。比如说如果不是字面上的,观众不说这种语言:他或她就不能跟上争论或解说的复杂逻辑,或者概念太怪异,或编辑(它是将内容安排进一个解释的逻辑或叙述中,由此为分离的事物提供了联系)太快、删减太多和太复杂,等等。在另一个层面上,编码者的意思是它们的受众从一个与预期不同的方式去理解信息。他们的真正想法是,观众没有在占主导地位的或较受偏爱的代码内进行操作。他们的理想是“完全不失真的传播”(perfectly transparent communication),但他们不得不面对的是“被系统地扭曲的传播”(systematically distorted communication)。

近年来,这种矛盾常被解释为个人化地“反常”(aberrant)解读的形式,被认为是“选择性认知”(selective perception)。在最近的研究中,“选择性认知”是一扇使一种残留的多元主义得以保存进一个高度结构化的、不对称的文化操作范围之内的门。当然,总会有私人的、个体的、不同的解读。但是我个人的试探性观点是,“选择性认知”几乎从来不具有这个概念所暗示的那样是选择性的、任意的和私人化的。这个模式比通常假设的要更结构化和集中化。任何受众研究的新途径,通过解码的概念,都不得不开始于对选择性认知理论的批评。[29]

艾柯最近指出媒介结构的另一个层面,它介于占主导地位的代码的能力和“反常的”个人化的解读之间,这个层面由亚文化的结构所提供。但是,既然亚文化从定义上来说是一种文化内部的不同表达(differentiated articulation),它就更能说明这一略有不同框架的媒体化。[30]

下面所简述的这种最广泛意义上的类型学是一种重新诠释误读概念的尝试,这种概念(我们发现它是不充足的)依据的是受众可能通过其接受电视信息的确定的广义上的社会视角。它试图去求助于葛兰西(Gramsci)的关于霸权的和团体的意识形态结构的工作[31]和帕金(Parkin)最近关于意义系统类型的工作。现在我想(配合帕金的图表)将讨论分成3个[32]观众解码大众传播的理想类型立场,并且,因此代表着依据系统地歪曲传播理论的常识概念。[33]

字面意义的或外延式的错误是相对不成问题的,它们代表着频道中的一种噪声,但是在内涵或语境层面的关于一个信息的误读则是另一回事。从根本上说,它们有一个社会的而不是传播的基础。它们表示的是在信息层面的结构冲突,经济的、政治的和社会整合的矛盾与协商。

我们想识别的第一种立场是占主导地位的或霸权式的代码(当然,这里有许多不同的代码和亚代码需要在占主导地位的代码内生产事件)。例如,观众观看一个电视新闻广播或时事节目,完全地、直接地接受其内涵意义,并根据用以将信息编码(coded)时的参考代码把信息解码,这时我们可以说,观众是在占主导地位的代码范围内进行操作的。这就是完全不失真地传播的典型理想情况,或者说是我们为了所有的实践目的已经尽可能达到那个理想情况。接下来(这里我们放大帕金的模型),我们会想识别出专业化代码(professional code)。这种代码(或者一系列代码,因为我们这里处理的可能应被称为“元代码”)是专业的电视传播者对本来已经以霸权的方式表达的信息进行转换时所采用的代码。专业化代码相较于占主导地位的代码来说是相对独立的,因为它使用了自己的标准和操作,尤其是那些具有技术性和实践性的标准和操作。然而,专业化代码是在占主导地位的代码的霸权内运作的。事实上,它正是通过将霸权的特征归类,并采用专业化代码从而再生产主导定义的。这些专业化代码与如视觉质量、新闻价值和表现价值、电视质量、专业特性等问题相关。我们说,对北爱尔兰的政治、智利政变或《工业关系法案》的霸权解释,是由政治精英们给出的:对表述场合和形式的选择,对人员的选择,对形象的选择,将辩论在舞台上展现等都是通过专业化代码的操作来选择的。[34]至于专业的电视工作者是如何既能以他们自己的相对独立的代码进行操作,又能以一种各种之间进行霸权的指涉从而再生产(并非没有矛盾)的方式活动,这是本文不能阐述清楚的一个复杂问题。有一点必须说明的是,专业人员与特定精英们的联系不仅通过作为一种“意识形态工具”[35]的广播自身的公众位置,而且更多的是私下通过进入(access)的结构(即在电视中对精英们和“对形势的界定”有条理地“过度进入”)。甚至可以说,专业化代码尤其擅长通过并不过度地把操作引向它们的方向,从而再生产霸权性的定义。因此,意识形态的再生产是不经意地、无意识地在人们背后发生的。当然,冲突、矛盾甚至是误解便经常在主导的和专业化的意义和表述其意义的机构之间有规律地出现。[36]

我们要识别的第二种立场,是协商式的代码(negotiated code)或立场。多数观众也许能够非常充分地理解什么已被界定为主导的、什么已被指涉为专业的。然而,主导定义之所以是霸权的,正是因为它们代表了对占主导地位的世界性的情况和事件的界定。主导定义将事件隐蔽地或明确地与广阔的整体表述联系起来,与宏观的横向组合的世界观联系起来:它们对各种问题采取大视角,将事件联系到国家利益或地缘政治学上,尽管它们是以一种掐头去尾的颠倒的或将事件神秘化的方式来进行的。霸权观点的定义是:(1)它用自己的内容界定整个社会或文化的可能的意义的(整套关系的)精神领域和经验领域;(2)它带有合法性的烙印——它看上去与社会秩序中自然的、不可避免的、理所应当的事物具有共同界限。以协商形式进行的解码中包含着适应性的和对抗性的因素的混合:它承认霸权性界定进行宏观表述的合法性,然而,在一个更为严格的、情境的层面上,它制定自己的基本规则——它的运作中会有不符合规则的例外。它既使其特权地位与事件的主导界定和谐一致,同时保留权力以便更加协调地使其适用于当地情况和它自身的团体的地位。因此,这种占主导地位的意识形态的协商式变体充满了矛盾,尽管它们仅在特定的场合才可以全部看清。协商式代码通过我们称之为特定的、具体的逻辑而运行,并且,这些逻辑产生于在其范围中占据这个地位的那些有区别性的地位,产生于它们有区别性和不平等的权力关系中。一个最简单的协商式代码的例子是,它统治工人对限定罢工或对工资冻结提出异议权力的《工业关系法案》的概念的反应。在关于国家利益的经济辩论层面上,工人也许能够接受霸权性的界定,同意“我们都必须少拿一些工资,以便抑制通货膨胀”。然而,这也许与他愿意为了更多的工资、更好的条件去罢工,或者以工作场所或工会组织层面来反对《工业关系法案》很少或根本没有关系。我们怀疑大多数所谓误解产生于占主导地位的霸权编码与协商式解码之间的分歧。正是这些层面上的不协调挑起了界定的精英们继而专业人员发现了传播中的失败。

最后,观众有可能完全理解事件中给出的字面意义和内涵意义的变形,但他决定用一种与之完全相反的方式进行解码。他以自己偏爱的代码分解信息,以便在某一个参照框架中将信息重新整合。例如观众在收听对限制工资的必要性的辩论时,他每次都将提及的国家利益解读为阶级利益。他是通过我们必须称之为对抗式的代码来操作的。重要的政治环节(显然,它们在广播组织自身之内也与关键环节是重合的)之一,就是开始对抗地解读通常以协调方式进行指涉和解码事件的时候。

文化政策的问题正艰难地发展下去。当处理社会传播时,在任何等级中,一旦一个人超出了信息的严格意义上的外延层面,要识别为一个中立的教育目标,提升传播或使传播更有效果的任务是极其困难的。当他与真正的冲突和矛盾的再表述连结一起时,教育者或文化政策的制造者更愿意倾向他最偏袒的行为,好像这些冲突和矛盾是传播链上简单的结一样。外延式的错误不是建构性的表述。但是内涵的和语境的误解是或者可能是最高意义上的表述。为了解释在社会传播中系统地扭曲哪些事实上是基本要素,好像它们在传送中的技术性失误是因为一个表面现象而误读了一个深层结构的过程。为了使主导的精英们的霸权式代码在大多数受众中更有效果和显而易见而去阻碍的这个决定并不是技术上的中立,而是政治上的中立。一个政治选择误读为一个技术选择代表着一种无意识地与占主导地位的利益勾结,一种与社会科学研究者都会十分倾向的利益的勾结形式。尽管这种神秘化来源是社会的和建构性的,但真实的过程被差异的代码操作大大地促进了。科学的研究者无意识地在霸权的再生产中发挥作用,这可能不是第一次,不是通过公开地顺从它,而仅仅是通过专业的悬置操作(研究者在霸权的再生产中发挥作用)。

[1] 作者简介:斯图亚特·霍尔(Stuart Hall,1932—2014年),出生于牙买加。文化理论批评家、媒体理论家、思想家,英国社会学教授。本文译自S. Hall,Encoding and Decoding in the Television Discourse,paper for the Council of Europe Colloquy on Training in The Critical Reading of Television Language,Organized by the Council & The Centre for Mass Communication Research,University of Leicester,9,1973。本文为斯图亚特·霍尔在1973年第一次提出“编码/解码”理论时的发言稿,与现在通行版本,即1980年重新修改、正式出版的版本在一定程度上存在差异。有较大差异之处在“译注”中标出。

[2] 译者简介:肖爽,女,1992年生,河南平顶山人。上海大学文学院2015级硕士研究生。主要研究方向为文艺学。本文为国家哲学社会科学研究基金重大项目“20世纪西方文论中的中国问题研究”(项目号:16ZDA194)、国家哲学社会科学研究基金重点项目“欧美左翼文论中的中国问题研究”(项目号:15AZW001)的阶段性成果。

[3] Umberto Eco, Does The Public Harm Television? Cylostyled Paper for Italia Prize Seminer, Venice, 1973.

[4] Of:Dell Hymes’ Critique of Transformation Approaches to Language,via concepts of“performance”and“competence”in“On Communicative Competence”,Sociolinguistics,ed. by Pride & Holmes,Penguin Education,1972。本段修改时被删掉,换用接合理论和“社会再生产”理论分析传播过程。——译注

[5] J. D. Halloran, Understanding Television, Paper for Council of Europe Colloquy, Leicester, 1973.

[6] 本段至此,修改时被删掉。——译注

[7] 此处修改时加入接合理论和社会再生产理论分析传播过程,并在下句另起一段。——译注

[8] J. D. Halloran, Understanding Television, Paper for Council of Europe Colloquy, Leicester, 1973.

[9] Gerbner, et al, Violence in TV Drama: A Study of Trends & Symbolic Functions, Annenberg School, Univ. of Pennsylvania, 1970.

[10] 这一事例在New Approaches To Content,Violence得到了更充分的讨论,in The TV Drama-Series,CCCS Report to Home Office Inquiry Into TV/Violence,Centre for Mass Comm,Research,Shuttleworth,Camaigo,Lloyd and Hall Birmingham U. (Forthcoming)。

[11] Himmelweit, H. T., Oppenheim, A. N. & Vince, P., Television and Child, London: Oxford University Press. Schramm. W., Lyle, J. & Parker, E. B., Television in the Lives of Our Children, Stanford, CA: Standford University Press, 1961.——译注

[12] 包括本段在内的接下来连续9段,修改时被删掉。——译注

[13] O. Burgelin, Structural Analysis & Mass Communications, Studies in Broadcasting, Nippon Hoso Kyokai, 1968, 6.

[14] 至于命题分析,参见Gerbner,Ideological Perspectives & Political Tendencies in News Reporting,Journalism Quarterly,1964,41。E. Sullerot,Use Etude De Presse,Temps Modernes,1965,XX,pp.226。规范分析参见Gerbner,in Violence & The Mass Media,Task Force Report to Eisenhower Commission on Causes & Prevention of Violence,US Printing Office,1969。

[15] Berger & Luckmann, Social Construction of Reality, Penguin, 1971.

[16] V. W, Turner, The Ritual Process, Routledge & Kegan Paul, 1969.

[17] 尤其是在《梦的解析》一书中作了分析。

[18] U. Eco, Articulations of Cinematic Code, Cinemantics, 1.

[19] 关于这个论证的扩展,参见S. Hall,Determinations of the News Photograph,WPCS 3(CCCS,1972),and Open & Closed Uses of Structuralism(stenciled:CCS,1973)。

[20] C. S. Peirce, Speculative Grammar.

[21] Eco, op. cit.

[22] Of: S. Hall, Determinations, op. cit.

[23] 从第36页“让我们从电视中的戏剧/娱乐节目领域找一个例子”至此,修改时删除,此处之后的内容做修改式保留。——译注

[24] R. Barthes, Rhetoric of the Image, in WPCS 1. CCS, B’ham, 1971.

[25] R. Barthes, Elements of the Semiology, Cape, 1976.

[26] 关于“内涵编码”部分,参见S. 豪尔(S. Hall)前引著作。更一般的讨论,参见Deviancy,Politics & The Media,in Social Control Deviance & Dissent,ed. by McIntosh & Rock,Tavistock(Forthcoming)。

[27] 修改后,此处分段。——译注

[28] P. Terni, Memorandum, Council of Europe Colloquy, Leciester, 1973.

[29] 此处至本页“我们想识别的第一种立场……”在修改时删除,增加“编码环节会对解码产生一定制约”的相关内容。——译注

[30] Eco, Does The Public Harm Television? op. cit. (have been transposed).

[31] Antonio Gramsci, Selections Form Prison Notebooks, Lawrence & Wishart, 1971. F. Parkin, Class Inequality & Political Order, NcGibbon & Kee, 1971 (have been transposed).

[32] 原文此处为“4种”,但全文只提到了3种立场,现有研究资料尚未发现第4种,因而是霍尔的笔误。——译注

[33] J, Habermas, Systematically Distorted Communications, in Recent Sociology 2, ed. by P. Dretzel, Collier-Macmillan, 1970.

[34] S. Hall, External/Internal Dialectic in Broadcasting, in Fourth Symposium On Broadcasting, Dept. of Extra-Mural Studies, U. of Manchester, 1972.

[35] L. Althusser, Ideological State Apparatuses, in Lenin & Philosophy, And Other Essays, New Left Books, 1971.

[36] 修改后此处分段。——译注

责任编辑:沈洁

The End

《上海文化》

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引( C S S C I ) 扩展版来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

主办单位

上海市作家协会

上海社会科学院文学研究所