《上海文化》| 文化理论前沿

创意产业之后

——兼论为什么我们需要一种文化经济

贾斯汀·奥康纳 著

任明 译 | 上海社科院文学所副研究员

原文刊载于《上海文化》2018年第2期

内容摘要

本文描述了20世纪60年代以来西方国家所发生的将文化与艺术分离、将创意与物质利润相连的社会变化。今天,文化消费在社会上的快速增长及文化服务对更大的经济领域的贡献,已经在某些西方国家的文化政策中引发了一种忽略艺术本质的危机。在这种“以数据说话”的潮流中,艺术真正的价值不再能为人们所理解。为保护与传承文化艺术的价值,文化界必须与市场作真正勇敢的斗争与开诚布公的讨论,而不是从市场中退出。

关 键 词 创意 文化政策 文化经济 数字经济

一、文化与创意的离奇死亡

2015年年底,澳大利亚新上任的总理马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbull)和他所任命的部长克里斯托弗·佩恩(Christopher Pyne)在位于堪培拉的英联邦科学与产业研究所(CSIRO)公布了一项新的“创新与科学”工作日程表。令我感到震惊的是,这份日程表中几乎没有任何一处提到“创意”。“创新”将会通过对所谓“STEM”——科学、技术、工程与数学——的投资与商业化而获得驱动力。在特恩布尔的愿景中,“创意产业”没有任何地位。事情又一次这样发生了:在“创意产业将会是澳大利亚发展新经济的先锋”这一理念传播了20年之后,“创意”这艘船正在缓缓下沉。

两个月之前,在另一个半球,只有专家才能注意到,联合国就其新版“可持续发展目标”(SDGs)达成了一致。“目标”包括17项雄心勃勃的愿景,其中没有任何一条提到“文化”。这17项愿景中有很多都与联合国公约中有关性别平等、普遍享有教育与医疗服务的权利以及环境保护等条款相关。然而,尽管有多家文化机构发出请求——包括主导2005年联合国“保护与弘扬文化表达多样性公约”(唯一具有约束力的、涉及文化商品与服务的生产与分配的国际性公约)的联合国教科文组织(UNESCO)在内——“文化”在新的可持续发展目标中仍未得到丝毫体现。

从堪培拉到联合国,这是两个随机的例子。“这又如何?”有人可能说。在本文中,我认为这两件事症候性地显示了“文化”在当下公共政策制定中不受重视的程度,而创意产业的命运与此是紧密相连的。

医疗、教育与文化对于培养与打造现代团结统一的民族国家所需要的公民而言是至关重要的,此三者也被视作公共服务的重要内容,由政府负责提供,以建立集体认同、社会凝聚力和经济繁荣。看一看今天的医疗和教育,我们可以看出,自1945年以来都发生了怎样的变化。它们今天被投入经费与进行管理的方式、人们所期待的服务内容与提供服务的方式,与当初大家一视同仁、心怀感恩、作为被动“大众”踏入公立学校和医院大门的那个年代相比,已经发生了巨大变化。然而,不管怎样,医疗与教育仍然处于国家所需要提供的公共服务的中心,也是公众可以通过选票对政府进行“审判”的明确地带。我们能对文化说同样的话吗?

在过去的25年中,我们对文化的理解、我们期待政府所采取的举措,发生了翻天覆地的变化。其中有一些原因与医疗和教育领域相同:不断增加的开支、对官僚体系的不满、不再像从前那么被动的公民对控制权的要求、私人部门的激增及其所占据的主导地位。然而,文化的根本价值在整个政治谱系中受质疑的程度无疑远远超过了医疗和教育。现今的情况是,对社会整体阐述文化的价值已经变得非常困难,那么为什么文化应该成为公共服务供给的一部分呢?

对于任何一位曾积极参与过讨论的人来说,文化在政策议程中的不断消失都是非常令人不解的。关于艺术拨款所能带来的经济效益的讨论——“影响力”“增加值”“倍增效应”——从20世纪80年代就开始不断发酵,同时催生了种种假设,比如文化产业(当时它们是被这样称呼的)所创造的岗位可能可以弥补正在快速“非工业化”的欧洲和北美所消失的工作岗位。过去被用来描述“符号性”商品与服务(譬如电影、电视、广播、出版、音乐制品、电子游戏等)的大规模生产与发行的“文化产业”一词,在新出现的对文化与经济转型的描述中与“艺术”结合在一起,使得其原先所具有的贬义成分大部分消失了。在千禧年来临之际,这些讨论又与充满“创意”与“创新”故事的经济领域的新思潮搭在了一起。文化产业在“数字化”的指示下重新“换牌”,同时做好了引领经济变革的准备。约翰·哈特雷(John Hartley)[3]在2001年将昆士兰艺术学院(Queensland Art College)重新定位、打造成澳大利亚第一所创意产业学院时,以其特有的简洁风格对此进行了总结:

“创意产业”这一想法是从政府后门汲取创意,将其带到前门来。艺术在后门待了几十年,举着锡罐等着政府补助——虽然可悲、自我憎恶并且要忍受各种挑剔(尤其对那些拿钱出来的部门来说),但并不希望做出改变。在前门它被介绍给各种能制造财富的投资组合、新出现的产业部门及各种扶持创业的项目。赢,赢,双赢![4]

现在很少有人还能分享这段揭示真相的论述中那种无忧无虑的乐观主义。在前门待了10年之后,很多文化界人士现在开始关注后门是否还剩下点什么。有一点是很清楚的:“创意”进入政府考虑范围的第一个条件,是它撇开了与文化艺术之间那种令人尴尬的联系。然而,“创意”在被迫以“增长”、“创新”和“经济模式”等语言说话时,开始变得张口结舌。虽然各大咨询公司发布了大量与社会影响和投资回报数据等有关的研究报告,从2008年金融危机开始,文化和艺术在很多国家还是被列入了日常生活所需之外的“奢侈品”行列。被宽敞的前门所拒绝,后门也缩小成只有舷窗那样大小。输,输,双输。

2006年,斯图尔特·坎宁汉(Stuart Cunning-ham)[5]写道:“为打造创意经济所需要付出的代价是,文化艺术将越来越与其特殊及独一无二的品质无关,而要与经济部门及社会对创意的需求合为一体。”[6]10年过去了,这句话的真正含义正在变得越来越清楚。对文化艺术的“特殊性”的舍弃不仅导致其自身被极度贬损,也令创意经济所能获得的能量输入不断减少。文化和艺术在整个社会的传播已经变得像是在往沙地里泼水。

创意产业的崛起与衰落可以被看作是另一场注定要消逝的狂热。时髦名词来了又去,唯有艺术永恒。然而,在这里值得关注的不仅仅只是另一句广告语的消亡。创意产业的兴起反映了某种真实的、不是仅凭愿望就能让其消失的政治、经济与文化的发展趋势,它代表了一些真正的灵感与机会。如果这些灵感与机会消失了,这对其本身、对其所处的更大的领域都是一种巨大的损失。如果创意产业沉没了,它会将文化和艺术一起拽下去。到目前为止,创意产业政策定位的失败为文化的整体“私人化”倾向留下了可乘之机,其中,政府将仅仅充当基础设施的提供者和(或)消费者权益保护工作的监管者。因此,我在此不是要“埋葬”创意产业,而是要修改和重启它的程序。首先,我们需要整体地来看创意产业的起源。

“创意产业”这一说法诞生于1998年。这是最后一分钟诞生的“新词”,用来修饰英国文化媒体与体育部(DCMS)的《创意产业纲领文件》(Creative Industries Mapping Document),为当时的部长克里斯·史密斯(Chris Smith)提供带着这份文件去找财政部要钱的自信。然而,“创意产业”作为一个执行概念是非常令人困惑的,它催生了令人难以置信的大量数据,也制造了数量众多的混合词和各种令人困扰的同义词:文化创意、创意—数码、内容、版权、体验、注意力,以及“白咖啡”经济(The Flat White Economy)。会有任何事物是“文化的”但却不具有创造性吗?有创造性的东西永远都是“文化”的吗?那么艺术又是怎么回事儿?艺术和文化有什么不同?艺术与“有创意”有什么不同?“数字化”在“创意”与“文化”之间是否画出了一道界线?如果画出了一道界线的话,那么“数字艺术”与大都会歌剧院的数字现场直播又是怎么一回事儿?

取笑由“创意产业”所引发的各种概念困惑是很容易的,但这一概念所产生的影响力又是巨大的。政府可能没办法说清它到底意味着什么,但“创意”一词好像打开了一扇比“文化”更激动人心、更具启发性、前景更为光明的大门。围绕文化与创意所发生的修辞变化其实已经进行了很长一段时间,请让我先简单叙述一下其背后的复杂故事。

二、艺术与文化的融合

澳大利亚基廷政府那篇非常有影响力的政策宣言《创意国度》(Creative Nation)出现在1994年,其夺人眼球的标题在4年后被克里斯·史密斯拿来用在《创意英国》(Creative Britain)上。《创意国度》为澳大利亚的文化政策列出了三大新主题:第一,拥抱多元文化主义,将民族身份从“我们与他们”的划分中解放出来,采用现在大家熟悉的——虽然一些人可能已经为此感到后悔的——多元文化方式。第二,欢迎流行文化,要认识到这种文化自20世纪60年代以来为澳大利亚的城市与地区发展所带来的巨大变化。流行文化中有很大一部分是商业活动的结果,但不应该因此而瞧不起这种文化。第三,要认识到广义的文化对艺术、流行文化和充满热情的生活方式(包括性别文化与亚文化)的全面拥抱,是具有经济价值的。

对“创意”一词的使用在现在看来可能平淡无奇,但如果我们看看1990年以前政府的文化与艺术政策文件,我们就会发现该词几乎没有被提到过,而“文化”才是这些文件所使用的关键词。事实上,从“文化”到“创意”的转变不是一种关于名词和术语的突发奇想,而是体现了政治结构内部的一种深层次转变。对文化的扩大化理解,为创意产业的发展提供了驱动力。在这一过程中,《创意国度》是一个关键的转折点。

首先到来的是从艺术到文化的转变,这种转变本身就表达了一种对艺术的开放化与民主化。20世纪60年代末期和70年代的社会进步将艺术从高高的宝座上取了下来,将其置于日常的社会生活之中。1979年,皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的《区隔》(La Distinction)一书在法国出版,为这一话题盖上了学术封印。短短10年间,艺术家的形象从高高的宝座上落进了脚踩式垃圾桶里。历史学家和社会学家们开始一致同意:文化和艺术的产生不是由于个体的天赋,而是由于技巧、组织、内在练习的与市场的结合。

20世纪80年代,到处都是文化。我们受到了更好的教育,更有钱,也更有闲暇。我们痛恨“朝九晚五”的世界——以及更粗糙的、“朝八晚四”的工厂世界——因为那很乏味。“文化”闪耀着由来已久的熠熠光辉,也代表着以前归上层阶级所专有的对“自我表达”的承诺。人们大部分的文化需求都被那些非国家拨款的机构所满足了——任何正视现实的民主政策都必须承认这一点。真正重视文化民主与文化参与的政府,必须找到与官僚体制以外的机构进行合作的方式,同时也需要为自身寻找与以前单纯为“客户”提供“拨款”有所不同的参与方式。

这种超出“艺术”之外并进入大众日常生活的“文化”扩张,以及政府文化机构需要寻找与不同个体与群体打交道的新方式,是我之前所说的重大改变的重要方面。自18世纪以来,艺术在西方社会已经构成了一个独立的神圣世界,在这一世界中,允许自由想象,不受逻辑、道德与工具理性的限制。艺术是“自为”的,因为艺术所承诺的是一种开放性。艺术是新事物得以进入这个世界的“特权之所”。工业、科学与工程技术可能一直在改变着物质世界,但艺术主导着灵魂的改变——而众人灵魂的联合体构成了我们所说的“社会”。

20世纪60年代到80年代之间的社会变化也改变了我们以往僵化的生活方式与身份认同:养育孩子的不同手段、性别的不同形式、对待工作的不同态度、与之前一直被认为是“理所当然”的环境之间的不同关系。当“天然”关系消失在空气中时,我们开始意识到,“约定俗成”的事物是可以被改变的。“文化”一词开始表达对这种深刻的流动性的感受。同时,“文化”一词,还表达了一种对独立自主的“自我改变”——既包括个体,也包括群体的“自我改变”——的承诺,而这种独立自主的“自我改变”,以往只有在西方艺术传统中才能找到。

这一新发现的文化的中心地位也可以在欧洲、北美和澳大利亚等大都会的中心区找到。这些地方的目标不是发展,而是城市规划。“新都市社会运动”拒绝从上而下的规划,拒绝接受“城市”是一台将人在工作和家庭间进行挪动的机器这一想法。正如简·雅各布斯(Jane Jacobs)[7]在格林威治村和巴黎所呼吁的那样,小区与街道是人们生活的地方,而不只是工业生产、金融管理和社会福利的“容器”。在这里,“文化”又一次被高高举起,用以衡量什么是我们所珍视的、我们该如何生活在一起,并且被作为一种不同于(并且大于)“经济繁荣”的理念。在此之中,诞生了新的城市文化研究领袖,如查尔斯·兰德瑞(Charles Landry)[8]及理查德·弗罗里达(Richard Florida)。[9]

这种对文化的新理解有一种不太显著的政治性,是小写的“p”(politics);然而,不可避免地,它开始包含了一种轮廓更为硬朗的、大写的“P”(Politics)的政治思维方式,它不是将“文化”作为一种生活方式,而是作为一种媒体产业。这种新思维关注那些被称作“文化产业”的部门在生产、发行与消费等领域所形成的新的产业模式,譬如电视与广播、印刷媒体、电影与音乐等;它关注大型企业集团的文化生产,并借助政治经济学来进行分析;它不仅关注媒体市场与管理技巧,并且关注各种产业活动的社会与政治背景及其“公共领域”——这是一个界于政府与经济之间的、社会上的各种利益与兴趣在此应以理性方式展开辩论的空间。然而,文化产业的批评者们当然要质问:将公共文化的责任拱手让给一个以自我利益为中心的、规模在不断扩大和数量在不断减少的跨国企业小群体,这如何可能?

20世纪80年代,有三大现象似乎减轻了人们对大企业霸权的恐惧,并被拿来为当时所发生的一切作辩护。首先,一些人声称,大众不是被动的、易受骗的人,对于他们身边的文化,他们可以做出自己的判断,并常常把它们变得“为我所用”。其次,虽然这些产业是由受利益驱动的企业所组成的,但“文化”的影响无处不在且难以预测。文化由需求与欲望所驱动,而这些都是企业公司所不能预测或控制的。最后,甚至在互联网取得快速发展以前,事情已经变得很明显了:文化生产正越来越“去中心化”,并且也得到了更好的分配。每个人都想参与到与文化有关的活动中去,而更廉价、更容易使用的科技手段意味着有越来越多的人可以实现这一想法。与那种对企业控制的担忧并行的,是另外一种想法:科技也许可以打造出前所未有的文化参与度。

三、从文化到创意

到20世纪90年代中期,“文化”在不同意义上被不同的人拿来使用。“文化”就是要更具有参与性:艺术不再归“专家”所有,而是每个人都可以拥有。“文化”也是一种经济:它们提供新的工作机会,创造财富,帮助提升城市与国家的自信心与能量。艺术家与小企业在与当地文化结合的过程中,既彼此竞争,也互相合作。个体的成功带来群体的回报。结合技术、创意与人际关系技巧,文化成为新的、具有民主性的艺术基础建设的一部分,并且通过咖啡馆、商店与流行文化,为城市街道带来了活力。文化是对创新的推动、对未来的远见,有什么能让人不喜欢的呢?

重要的是,在政府不断缩小、公民和消费者不断被赋权的新时代,新的文化产业并不需要政府大力介入,只需要政府能够认识到:文化产业的贡献是有战略价值、有活力并且是受欢迎的。文化产业的发展不是向政府要扶持资金,而是需要政府解决关于投资、培训以及监管形式等问题。这是一个由产业自身的驱动程序所发动起来的经济领域。政府当然应该支持它,但文化不是造船也不是炼钢,这一新领域将会是一个“轻政策”的领域。

创意产业对英国来说是一次非常成功的“品牌打造”行为。“酷不列颠”确实是一句修辞性的空话,但它意识到:高水平的商业可以与专业经验结合起来,并将英国作为一个“新经济国度”来进行推广。创意产业也在东亚、前东欧国家和一些西欧国家取得了令人瞩目的成功。在这个创新的时代,这些国家正更多地从经济层面来对文化展开思考。

然而,有一个顽固的问题还是不断探出头来:到底什么是创意产业?

对“创意产业”这一概念的疑问,就英国的《创意产业纲领文件》来看就更明显了——“那些源于个体的创造力、技巧与才能,通过对知识产权的利用与生产,具有创造财富与工作机会的潜能的产业。”[10]

这里,“创意”被当作一种通常意义上的能力,它是“通过想法赚钱”,虽然不是所有的想法都能被算作是“文化”——譬如一项有关工业过程的专利或是一种次级贷款的算法。[11]而理查德·弗罗里达恰恰是这样定义他的“创意阶层”的:他将科学家和其他累计占工作人口总数40%的专业人员都算了进来。这一定义潜在地包含了除蓝领工人以外的每一个人。[12]最近一段时间,我们又有了包括“媒体、营销、信息科技、传播、金融和文化产业”在内的“白咖啡”经济。[13]对“创意产业”的定义在东亚尤其令人苦恼,在那里,创意产业可以包括商业咨询、生物科技、先进制造业、研发服务以及其他任何受创意想法驱动的领域。事实上,一些东亚国家通过“归谬法”,特意将“文化”排除在创意产业之外。

无论在哪个国家,都存在着这样一些最基本的问题:“文化”是“创意”的子门类吗?还是说它们是两个不同的领域?“创意产业”仅仅是指“文化”和“艺术”被应用于日常事物吗?还是指被“数字化”或是被“商业化”?所有与设计有关的产业都属于创意产业吗?还是说仅限于与外表设计和营销有关的那一部分?软件工程师的需求与艺术从业者的需求应该得到同等对待吗?2008年,英国文化媒体与体育部决定将软件业从其数据统计门类中去掉。数字科技虽然对文化领域有着巨大影响,但将金融界的软件开发称作“创意”,是一种范畴性错误。

关于这些问题的讨论,对创意产业发展战略的形成有着至关重要的影响。当政府推出一项创意产业战略时,以谁为目标?以什么为基础?通过什么方式?如果我们对“创意”的概念并不清楚,那么所谓的“政策”就会变成一种松散的猜测,而对政策的执行则反映出执行者对定义的主观理解。然而,这里有一个更深层次的问题:在从文化到创意的转变中,我们所失去的不仅是定义的明晰性,还有我们对文化的根本价值的理解。文化是指一种生活方式,一套知识与符号意义的储备,一系列能够表达并评价自身的人工产品、实践与过程;而“创意”虽然在事实上证明了我们在“使用”文化的过程中所展现的一些特殊品质,却太容易仅仅被“翻译”成一种对生产的“输入”。

四、生活在创意产业之中

10年过去了,创意产业作为一种自我表达的过程、一种谋生方式的愿景,逐渐失去了光彩。进入文化领域,实际上变得更难了。那些身处其中的人工作时间很长,没有社交时间,他们也常常免费工作,报酬很低。固定工作开始被“临时”经济所取代。在这10年的尾声,政策制定者们开始遇到“自我剥削”、“朝不保夕族”等一些名词。[14]创意企业家的形象也开始变得冷酷。从业者们被告知,他们必须要具有创意与创业精神,否则就混不下去。

创意工作、甚至“数字革命”身上所曾经闪耀的光芒开始有些黯淡了,以互联网为基础的经济发展新原则开始浮现。让百花盛开,但其中最大、最聪明的将吞噬掉其余的——并且不再是以“当地”,而是以“全球”为尺度。脸书(Facebook)、苹果(Apple)、谷歌(Google)和亚马逊(Amazon)都在以一种时代华纳(Time Warner)和百代(EMI)等公司只能在梦中想象的方式驰骋于整个世界。任何人都可以向所有人进行售卖——但别放弃你白天的工作。

“企业恐龙”们出人意料地回归了。由于“破坏性科技”从内部掏空了它们的商业模式,它们似乎已经踏上了死亡之旅。但是现在,它们以比以往更大、更强壮的姿态回来了。从震惊中清醒过来之后,电影公司马上就和数字发行平台签署了合作协议——就像音乐公司已经在做的那样。出版商并不喜欢亚马逊,但大的玩家可以找到与之周旋的方式。新出现的互联网公司表现出一种“赢者通吃”的特点,但实际上这使得它们从公司的角度来说更好打交道了——它们是你可以与之做生意的人。确实,无论是新公司还是旧公司,都越来越成为另一种席卷全世界的新潮流中的一部分——金融化。资本进入实际产业,越来越多地只是为了将这些产业中的商业活动变成金融产品。

回头来看,有关创意经济的这种新愿景——任何人都可以卖东西给任何人,创意劳动者不仅能自我满足,还能得到丰厚回报——真实情况没有比这更遥远的了。现在,“垄断”正以“全球”为规模发生着,它偏爱那些对文化生产没有多少兴趣的公司。就政府来说,不仅政府的政策杠杆被腐蚀了,政府进行政治干预的基础也被损害了。当接受公共拨款的艺术部门仍然坚持开放、扩大参与并积极吸收来自观众的经验与反馈时,那些大型文化公司却变得越发商业化与中心化了,他们除了将自身利益最大化以外,对其他任何事务都缺少投入。政府没什么意愿、并且也没有能力改变这些情况。这些都是被“创意产业”一词所遮掩了的真相。

五、我们当下的处境:膨胀的修辞与政策困惑

有关创意产业的理念表达了一种对文化及其所具有的社会与经济影响力的期待。它并不是将文化缩减为一种经济行为,而是想要通过某种方式将文化与经济结合起来,建设一个有创意的、繁荣的社会。它勾勒了一个很有吸引力的、同时也是可行的政策推进表(而不需要几十亿美元的设备),将文化变成了政府在推出创新政策时所需要考虑的一个主要对象。在以苹果、奈飞(Netflix)和苏富比国际(Sotheby’s International)为主导的新时代,它抓住了时代精神,认识到传统艺术团体用旧了的、防守式的回应方式已经行不通了。创意产业将一个经济愿景——在“无体重”的数字经济中通过“想法”赚钱——和一个可追溯至席勒[15]的、有关个体与群体创造力的概念结合在了一起。

艺术肩负着早期文化政策所残留的理想主义,而创意产业则肩负着当下所要求实现的经济上的艰难转型。不那么准确地借用一下西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)[16]的观点:两者都是从一个整体上撕下来的一半,但合在一起并不有助于整体的增加。艺术又一次变成了有钱阶层(不管他们有多么“时髦”)的特权,而文化的余下部分正在变成大资本的猎食对象——这一破坏性的后果几乎没有人注意到。报纸和由其所支撑的批判性新闻的死亡、对媒体所有权管制的放松,现在都被看作仅仅与“旧科技”有关。

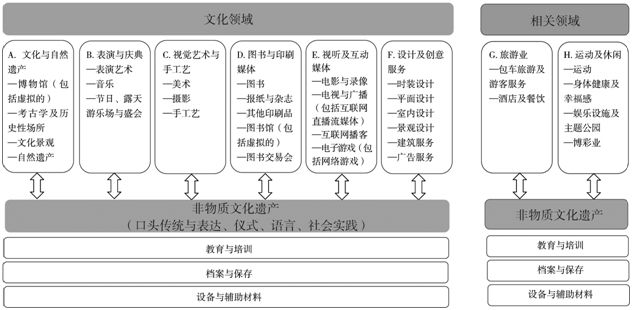

欧盟最近发布的绿皮书对文化与创意产业做了概念区分:前者包括视觉与表演艺术、电视与广播、电影、音乐制品、印刷和出版,强调符号与审美价值对文化产品的核心意义;创意产业则是“应用型”的文化产品:时尚、设计、建筑、广告营销等。在这些产品中,符号、审美及文化方面的价值只是最终结果的一部分。我认为,欧盟引入这一概念,只是为了将其对文化的政策标准用于前者,将商业标准应用于后者;在实践中,它会导致艺术与文化产业的对立。[17]好在还有一个更加具有操作性的、由联合国教科文组织推出的划分体系;该体系涵盖了艺术、文化产业及更大范围的设计与创意服务,合在一起它们构成了文化生产与消费的整个链条;这份图表也为文化遗产与传统提供了表现空间。[18]

如果我们接受这一分类体系,有一件事就变得很清楚了:这是一个庞大的领域,并且和比它还要庞大的公共教育及各种制造业(计算机)和采矿业(没有铜,就没有数码)有着千丝万缕的联系。

如果我们把所有这些文化事务及其与旅游和休闲有关的部分加在一起,我们就得到了一个约占发达国家GDP20%左右的庞大部门。该部门包括了那些使生活值得一过的事务:庆祝与交往、学习与思考、休息与净化、想象与游戏、自我发展与公共团结——也就是所有那些我们称之为“文化”的事务。同时,它也是一种经济行为,包括合同与购买、工资与佣金、知识产权与赞助、管理条款与科技、法律与金融服务、建筑与看门人、政府与企业等。如同医疗与教育,它们是经济行为,但经济利益不是它们首要或唯一的目标。

六、重新发现文化的价值

文化与艺术正面临着巨大的威胁。我所指的不只是那些依靠公共拨款而维持的机构,也是文化本身的命运。我们集体与个体的意义创造系统已被交付给某种市场机器,从而获得“非生产性盈利”。该市场的主导逻辑是“金融化”以及与之伴随的、数字化衡量体系所能提供的持续动能。[19]我们正在投入一场巨大的实验之中,看“金钱交换”是否不仅能打造一个充满活力的经济系统,还能成为社会存在与个体满足的基础。

我们需要对社会凝聚力以及个体的自我实现进行新的表述。为了做到这一点,我们不能退回到过去,将艺术看作是“不可言说之物”,也不能继续将“为艺术买单”看作是别人的事。我们必须认识到,文化是一种“经济”,但我们不能让这种经济的价值完全由经济学家决定。我们可以从以下事例中获得启发:女性主义经济学家如何发现巨大的家务劳动被官方统计所完全忽略;环境经济学家如何展示各种因企业污染而导致的环境灾难被作为“外部因素”而完全没有显示在公司的资产负债表上;发展经济学家如何发现本地文化所蕴藏着的、被主流发展所忽略的不可估量的价值。上述每一种情况都在抵抗计量经济学的抽象逻辑,并试图将个体与集体的经济行为置于社会、道德与政治价值的指引之下。各种与文化、艺术有关的活动,为我们的个体与集体生活提供了质感与轮廓,打造了我们与周围世界相连接的方式。我们不能任由文化和艺术被只关心市场效率与投资回报的抽象机器所掌控。在这个时代,文化确实拥有巨大的经济价值,找到一种讲述文化价值的新语言,将是接下来20年的主要挑战。

凯西·亨特[20]曾强烈呼吁,要对艺术的公共支持方式展开新的思考,以改变那种植根于旧时代的拨款系统的僵化。如果有了对艺术生态的新理解,我们就可以着手打造与发展各种新安排、新工具与新合作——不是削减开支或将政府补助换成企业赞助,而是作为健康的文化经济的一部分,确保创新、多样性以及可持续性收入。

这就将我们带到文化经济中功能最为紊乱的领域之一 ——房地产。这是一个大家普遍承认的事实:在以文化为引领的复兴计划、创意产业、创意空间打造、创意集群以及其他类似的发展计划中,地产开发商是纯粹的赢家。地方议会——虽然有很多有关“创意”的说辞——也是将税收收入和租金增长作为衡量都市建设是否成功的一个绝对指标。这对文化政策的影响是巨大的。我们需要了解经济在媒体与艺术领域中运行的真正方式,以确保公共价值得到实现。这种对市场及其背后的社会、政治与文化因素的了解,我愿意称之为“文化经济”,而只有当我们有了这种了解时,处于文化经济中心位置的“文化价值”才能得到保障。

作为总结,请让我重新勾勒其中的各种利益。我将引用两段他人的文章,第一段取自一篇有关当代文化的学术文章:

艺术比历史上任何一个时期离大家都更近。人们创造和编制音乐。他们自己设计室内装潢,改造自己的身体。他们看更多的电视和电影。他们对食物与服装煞费苦心。他们编写软件,在音乐视频网站冲浪,一起玩在线游戏。他们遇到、学习并学会各种语言,并就语言、离散的经验和传统遗产展开评论。还有大量有关艺术的日常活动,从地下音乐、园艺到创意写作营……每天都有大量与判断、评论、注意力及品位相关的事在发生。[21]

从表面来看,席勒有关创意社会的梦想得到了实现。但其中是否有阴暗面呢?如果这一切像有关创意产业的讨论那样,变成了一种被效率与成本效益所占据的经济行为,很容易就在垄断者以适当价格提供文化产品的做法面前败下阵来。在这一情境中,文化“解体”的菜单就是为消费者提供“个体选择”——在那些高效的娱乐系统中,过去被称作“面包与马戏”[22]的做法便是其中之一。

文化也总是与集体有关。在最近的一场“约翰·皮尔讲座”中,作曲家布兰恩·伊诺[23]将文化比作“同步化”,与“演习、跳舞与游行”等形式相似。在当下这样一个快节奏的、复杂的世界里,没有人能够知道所有的事,即使在他自己那块小小的领地中也是如此——我们需要某种保持同步与一致性的方式。

文化是一种集体仪式,或者是一整套我们都参与其中的集体仪式……我很高兴得知我们已经贡献了280亿英镑……到国民净产值……(然而)最重要的是我们一直在一起——这并不仅仅指的是艺术家……它指的是每一个人;它指的是生活在这个社群之中的所有人,每一个人都在参与创造这一巨大的、奇异的、我们称之为“文化”的对话;那些令我们前后保持一致的,也将我们连在了一起。[24]

伊诺描绘了一幅“后稀缺”的社会场景,在那里,机器人将承担所有的工作,而我们终于可以将大把时间用于创造性的自我实现——我们将会比现在更像是“全天候的”艺术家。我会被大声喝止吗?如果我说我们当下的政治方向指向的不是从工作那里获得解放,而是失业、紧缩以及一种对“人类过剩”的普遍感受?在我们周围,有很多新的可能性,但如果我们不考虑如何在这个真实的世界里活着,而却(像柏拉图“洞穴比喻”中的囚徒那样)仍聚焦于墙上那忽明忽暗的经济数据,我们将仍被捆绑在那些有关增长与繁荣、但却从来没能让我们真正感到更有安全感和幸福感的幻觉之中。

对文化来说,最重要的是那些具有终极价值的重大问题:我们如何共处?集体经验的质量应该达到怎样的水平?这些问题在这个文化产品极度丰富的时代并没有消失,它们甚至变得更紧迫了:在某种意义上说,一个真正的、拥有创意的社会变得更有可能实现了;但在另一方面,这种理想的实现也同以前一样遥遥无期。

[1] 作者简介:贾斯汀·奥康纳(Justin O’Connor),澳大利亚莫纳什大学传媒与文化经济教授,上海交通大学客座教授。本文节译自Justin O’Connor,After the Creative Industries:Why We Need a Cultural Economy,Platform Papers:Quarterly Essays On The Performing Arts,Currency House,2016,5,47。

[2] 译者简介:任明,女,1975年生,黑龙江人。上海社会科学院文学研究所副研究员。主要研究方向为城市文化、文化政策及电影。

[3] 约翰·哈特雷(John Hartley),2000—2005年担任昆士兰科技大学创意产业学院院长,出版了20多部传播、新闻、媒体及文化研究领域的专著。——译注

[4] John Hartley, Creative Industries, in J.Hartley (ed.), The Creative Industries, Oxford: Blackwell, 2005, p.19.

[5] 斯图尔特·坎宁汉(Stuart Cunningham),昆士兰科技大学媒体与传播学教授,澳大利亚学术委员会(ARC)创意产业与创新优化中心(CCI)主席。——译注

[6] Stuart Cunningham, What Price a Creative Economy, Platform Paper, 2006, 9, p.4.

[7] 简·雅各布斯(Jane Jacobs)出版于1961年的著作《美国大城市的死与生》震撼了当时的美国规划界,被视作美国城市规划转向的重要标志。——译注

[8] 查尔斯·兰德瑞(Charles Landry),英国创意城市专家,著有《创意城市》一书。——译注

[9] 理查德·弗罗里达(Richard Florida),美国都市规划理论学者,最广为人知的理论是其对于“创意阶层”的定义,撰写过数本有关“创意阶层”的论著。——译注

[10] Department of Culture, Media and Sport, Creative Industries Mapping Document 2001, London: HMSO, 2001, “Executive Summary”.

[11] John Howkins, The Creative Economy: How People Make Money From Ideas, London: Penguin, 2001.

[12] Richard Florida, The Rise of the Creative Class, New York: Basic Books, 2002.

[13] Douglas McWilliams, The Flat White Economy: How the Digital Economy Is Transforming London and Other Cities of the Future, London & New York: Duckworth Overlook, 2015.

[14] 在社会学和经济学中,“朝不保夕族”是一个由那些生活缺乏确定性的群体构成的一个阶层。所谓的生活缺乏确定性是一种缺乏可预测性或安全感的生存状况,它影响人的物质福利和心理安宁。https://en.wikipedia.org/wiki/Precariat。

[15] 弗莱德里希·席勒(Friedrich Schiller),18世纪德国著名诗人、哲学家、历史学家和剧作家,德国启蒙文学的代表人物之一。——译注

[16] 西奥多·阿多诺(Theodor Adorno),德国哲学家、社会学家、音乐理论家,法兰克福学派第一代的主要代表人物。——译注

[17] EU Commission (2010) Green Paper, Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries, http: //cdc-ccd.org/IMG/pdf/CEDC_Contribution_ICC_Green_Paper_28-7-2010_final.pdf.

[18] 172009 UNESCO Framework for Cultural Statistics, Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2009, http: //www.uis.unesco.org/culture/ Pages/framework-cultural-statistics.aspx.

[19] Costas Lapavitsas, Profiting Without Producing: How Finance Exploits As All, London: Verso, 2013.

[20] 凯西·亨特(Cathy Hunt),文化战略专家,目前定居于澳大利亚布里斯班。——译注

[21] Stefano Harney, Unfinished Business: Labor, Management, and the Creative Industries, in M. Hayward (ed.), Cultural Studies and Finance Capitalism, London: Routledge, 2012, p.156.

[22] “panem et circenses”,原文是拉丁文,意思是“面包与马戏”,指政府提供食物与娱乐以平息公众的不满情绪。——译注

[23] 布兰恩·伊诺(Brian Eno),英国音乐人、作曲家。——译注

[24] Brian Eno’s John Peel Lecture, 2015, 9, http: //www.bbc.co.uk/programmes/p033smwp.

责任编辑:孙页

The End

《上海文化》

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引( C S S C I ) 扩展版来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

主办单位

上海市作家协会

上海社会科学院文学研究所