《上海文化》| 艺术新视界

在“国画”与“彩墨”之间:

色彩与中国画之审美精神的变迁

刘旭光 | 上海师范大学教授

原文刊载于《上海文化》2018年第2期

内容摘要

中国画之中的色彩应用和对色彩属性的审美表现,受其文化传统与材质性质制约。在中国文化的现代性进程中,中国画的色彩表现受到了表现主义与写实主义两种风潮的影响,并产生了“彩墨”这种艺术形式。色彩在现代美学中的相对独立性地位及其形式美感上的表现性,被接纳为国画的一部分,中国画的美感经验发生了历史转型。在这个转型中,需要在国画和彩墨之间找到那么一个支点,在视觉的惊艳和视觉的古意之间,建立起一种张力性关系,从而保证中国画色彩的审美品格是高雅的,做到艳雅兼收。

关 键 词 中国画 彩墨 视觉现代性 美感

2017年的某一天,也就是新文化运动过去近百年之后,具有文化保守主义,甚至复古主义倾向的山水画家和古典画论专家邵琦,在观看自己将要完成的一件山水画作品时,忽然心有所动,随手将一碗中国画颜料石绿慢泼于纸上,待其略干,忽觉满眼烟霞,似别有新意,随即将作品拍照,发在微信朋友圈中,一时赞者甚众,然而也有好事者评曰:“弗古!”——什么是“古”?邵先生不是第一个泼彩的人,唐代时就有人作过这种尝试,明清时期的大写意,也有泼彩的尝试,而在20世纪50年代我们就看到过张大千和刘海粟等艺术家的类似艺术实践,之后作这种尝试的人绵绵不绝。但邵先生在一张古意盎然的原作上进行泼彩,给了我们直接进行视觉比较的机会,正是在视觉经验的比较中,观看者可以明显地感觉到,这张画的泼彩有强烈的现代感!令人惊讶的是,虽然“弗古”,但它仍然有一种深深的文化认同:人们能够感受到其中的“现代”,但同样保持着对于“古”的感受。

如何评价这件作品?

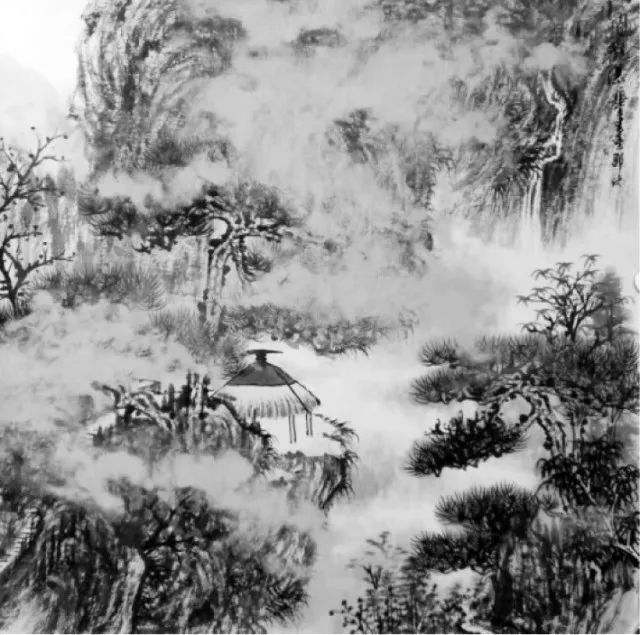

图1 泼彩前(图片使用得到作者邵琦授权)

图2 泼彩后(图片使用得到作者邵琦授权)

细看泼彩前和泼彩后的画,画面有完全不同的感受,这令人诧异。原作笔触工细,画面朴茂沉郁,清通俊秀,闲亭揽胜,飞泉引雾,意趣盎然,有高古之气。徜徉画中,顿觉深远幽旷,有气定神闲之感。美中不足,山体似皴擦过甚,有失从容。泼彩之后,画面瞬间灵动了许多,画面的主导,由精致细腻的草木勾写和山水本身意境的营造,转而为色彩自身的表现性与灵动的变化,画面本身的整体效果,从悠远静谧,古茂典雅,转而为新奇与朦胧,一种难以言传的意味涌动而来,富于表现力,却又不可捉摸。此画虽然“彩”失其“正”,有违“随类赋彩”之训,但画面满纸烟霭,颇有气韵生动之感,令人眼前一亮,可谓新奇夺目,况味深远。用现代人的术语——画面似乎有了“表现性”。这一泼,别开生面;但这一泼,也有失古意!这张画的奇妙之处在于,画家用的色彩颜料是传统的,泼彩这一技法也不是现代才有的,但这张画给人以明确的视觉感受或者说美感:泼之前,这是一张“国画”,一张“山水画”;泼之后,它有“彩墨画”之嫌。什么是“彩墨”?这不仅仅是个艺术问题,而且是一个中国画的美感问题。

一、水墨与色彩的历史纠葛

“彩墨”不是个新事物,却是个新观念,新到《辞海》都还没有收录这个词。这个词指称绘画领域中一种新生的艺术形式,由于这种艺术形式的诞生包含令人惊讶的复杂性,因而“彩墨”这个词也就有了一种特殊的意味,这个意味远远超出了它所指称的那种艺术形式。彩墨的诞生,无论是一种艺术形式,还是一个新观念,都是一场文化战争的结果,也是一场“审美之战”的结果,在这场战争中,中国传统的绘画观念和实践与西来的西方古典绘画观念、西方现代美术观念、中国革命时期形成的延安文艺传统这4种艺术、4种审美观念相互混战,而每一场战斗又都发生在1917年以后的“新文化”这条道路上。战争已有百年,其间高潮迭起,意识形态的冲突间或在其中起到推助作用,而在战斗中,诞生出了“彩墨”这样一个难以定义与定性,却又意味丰富的观念,也诞生了一种不中不西不古的,但属于我们时代的艺术形式。

就一种形式艺术而言,当中国传统的水墨画加入色彩表现时,就可以叫“彩墨”,两者之间并不矛盾,比如青绿山水、金碧山水、工笔重彩,以及在唐代的壁画以及宗教壁画中,矿物质颜料与植物性染料与水墨都有交织应用的传统。在人物画中,传统的没骨画法,比如南朝张僧繇的道释人物画,不以笔墨勾勒,只用色彩晕染出深浅来呈现人物的形体,也是彩与墨相结合的。但是,古时并没有因此而产生“彩墨”这个观念。

在中国人的艺术观念中,“彩”是不能放在“墨”前面的。中国人对于色彩的认识,是由两个观念系统决定的。一是源自儒家与阴阳家的色彩体系。这套体系给了色彩一套价值观念,色彩与方位、等级、四季、德、五行有一套复杂的内在联系。[2]比如五行与色彩观:行于四时为“五德”,发于文章为“五色”,五行相生为正色,分别是青、赤、黄、白、黑;五行相克为间色,分别是绿、红、碧、紫、流黄。自秦代起,改正朔、易服色,色彩开始成为中国古代一种重要的政治文化传统,秦始皇依据五德终始说定秦为水德,以十月为岁首,色尚黑,以证明秦朝是承天之命的正统王朝。这种做法在汉代的经学中成为与王朝正统性相结合的政治文化传统。正朔色,这不是一个审美与艺术表现问题,而是意识形态的观念体系所铸就的色彩体制。因此,对对象的色彩表现,不是根据对象自身的色彩,也不考虑色彩之间变化,而是根据色彩的道德与政治意味,比如古代画家对锦鸡的描绘,是因为它“色具五德”。

另一套色彩体系是源自道家哲学。“五色令人目盲”,[3]因此,抱素见朴,“知其白,守其黑,为天下式”。[4]知白守黑本身是隐喻与象征性质的,但在道家文化的广泛影响下,成为与“道”相关的色彩表现,黑与白两者构成一个小体系,从而超越于五色体系之上。

在这两套观念的基础上,在绘画艺术中,对色彩的呈现不是按事物本来的色彩进行表现的,而是通过一种观念化的色彩,按张彦远在《历代名画记》中的说法,是“随类赋彩”。对于这句话的解释,人们总以为是按客观事物本身的色彩进行呈现,但“类”这个词才是重点,事物的色彩被观念化了,虽说桃“红”柳“绿”,但这个说法实际上否定了这两种颜色内在的差异,与其他颜色的关系,在光影下的变化,都不考虑,这并不是一种追求视觉真实的色彩观念。这套观念化的色彩感往往会被形而上学观念所左右,形成不同的色彩观念体系,从而影响着画家在着色时的基本考量。同时,道家的哲学在艺术领域中有深远的影响,特别是在书法与山水画之中,因此,黑白两色在具体的艺术创作中,似乎被赋予了更多的表现性,甚至更高的价值。这种观念在唐初造成了绘画领域中“水墨”对于“丹青”的优势。

这种优势地位的取得也有技术上的原因。唐人作壁画,先以墨线进行造型,也就是白描,唐人称之为“墨踪”,这是由艺术家完成的,而之后的彩绘工作,可能是由学徒或工匠完成,因此,着色在艺术创作中的地位本身就不高。而当文人介入绘画创作时,水墨的地位更加高了,伪托王维的《山水诀》开篇论道:“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功。”[5]这个说法技术上的根据在于,在帛上或者纸上作画时,水墨比矿物颜料颗粒更细,不粘笔,更易随水渗化,晕染出更微妙的效果。同时,无论矿物颜料还是植物性颜料,都不宜多层次叠加,但墨能根据浓淡,既分出明度层次,又在操作中能一遍遍叠加,从而形成“墨分五色”的技艺与观念。同时,破墨技法的出现,就是用墨的深浅层次来渲染或是皴染相济而成山石形状,以替代金碧山水以颜色表现山石表面纹理和体量感的做法,赋予了水墨对体积的塑造感,从而可以取代“金碧”与“丹青”,独立进行山水创作。

在这种艺术创作的现实情况中,追求“澄怀味道”的山水画,以其“知白守黑”,以其“墨色五分”,以其“文人性”,成为诸种绘画形式的主导。而诸种“彩绘”,在水墨画面前,就自然而然地低了一格。

从艺术形式的角度来说,水墨并不排斥“彩”,传统画论的主导原则是“墨为主、色为辅”,这种观念的诞生,或许有其色彩学的基础:墨黑在色彩学中属于中性色,任何相邻两色中间加入墨,色彩均可取得协调。所以墨在画面中很自然地起着统一画面和协调形象的作用;另一个用处是,用墨渲染底色,营造气氛,还可以起到降低色彩明度、纯度以达到画面和谐的作用,同时,冷暖关系(色冷则墨暖,色暖则墨冷),墨的深浅与色的明度及亮度也可以相互影响。[6]因此在实践中,古代画家总是自觉地应用色墨关系进行画面建构。虽然如此,却没有产生“彩墨”这个观念,但是有一个宽泛的说法,叫“纸本设色”,或者“绢本设色”。“设色”这个观念本身是指在熟宣或绢上进行着色。从配彩类别上可分为:墨彩、淡彩、粉彩、重彩。具体设色方法有:渲染、平涂、罩染、统染、立粉、积水、没骨、点写、烘托等。这个技法可以把青绿、金碧、浅绛、重彩、没骨等中国画的形式涵盖其中。

“水墨”和“设色”似乎是一对概念,既相对标,又相融合,两者可以相互独立,但又可以在一个画面中呈现出来。墨、水、色三者可以结合在一起,实际上中国画颜料大部分都是水溶性的,因此大部分设色和水墨在操作技法上,没有截然的区分,两者可以兼济。从中国传统绘画实践来看,“水墨设色”反倒是常态,因此一个“水墨设色”就能涵盖我们所讨论的现象,但事实是没有产生这个观念,这或许是因为在同一个文化范式内,没有必要去进行这样的区分,因为有一个心照不宣的前提:“水墨”是至高的,而“设色”只是它的补充。

这个历史背景,就使得“彩墨”一词的出场,具有了一种独特的文化历史意味。这概念产生的实践前提是,“彩”取代了“墨”,成为主导。为什么?

二、“色彩”的入侵与“彩墨”的诞生

对于中国人的美术与审美来说,色彩并不是主导性的,这一方面是因为观念化的色彩观,使得中国画的色彩色相较为单纯,色阶少。更为重要的是,由于矿物质颜料和植物性颜料的物理属性,色相不够鲜明、色彩明度和色彩饱和度较弱。由于不考虑外光对于色彩的影响,色彩的细腻变化和色彩本身的表现力,没有在我们的民族审美中得到强调。因此,当西方的美术传入中国之后,令中国人赞叹的一来是写实,二来是色彩的明丽。而这两点,都在20世纪改变了中国人的色彩观。

写实的观念除了造型的写实之外,必须会要求色彩的真实感。人们在现实中的视觉经验,应当在造型艺术中有同样的要求。这种要求本来只有油画可以实现,后来的着色黑白照片(也就是彩色盐印照片),也能够满足这种要求,而这种要求在今天变成了对于像素与感光度的极致化追求。对色彩效果的追求,一直是现代视觉影像制作技术的核心。这种要求在国画中产生了深远影响,“色彩具有表现性”是中国本来就有的传统审美意识,在视觉现代性的推动性下,必然会吸收现代色彩的表现性,因而泼一碗墨上去,实际上是中国人传统的审美意识在视觉现代性的影响下,趋向于色彩表达的一个反映。

视觉现代性对于色彩之表现力的追求,或许是现代中国画追求色彩表现的一个动力,而这个动因的真正实现,是由一些更加具体的现实因素所决定的。

中国现代美术发生,最初是由于西方写实油画、照相术、现代印刷技术和影像技术所代表的视觉现代性造成的,这些技术保证的图像具有视觉的真实性,而视觉的真实是由“形”和“色”两方面构成的,因此写实性和建立在写实性基础上的对于色彩的具有真实感的表达,就构成了中国现代美术在通草纸画,在外销瓷板画,在石印画报,在诸种广告画中的共同追求,应当说真正改变中国画风貌的,是对视觉现代性的总体性追求。

这种追求在20世纪20年代之后因两种因素强化了。一个因素是,一大批中国现代美术家到西方和日本学习美术,他们学到的是欧洲方兴未艾的现代派,主要是后期印象派、野兽派和表现主义,这些艺术流派从某种程度上说,是建立在对色彩之表现性的探究之上的,色彩在这些艺术中具有相对独立的地位,这必然对中国美术产生影响,特别是当这批画家在归国后纷纷开始国画创作的时候,影响尤其深刻,早期的岭南画派和稍后的刘海粟、林风眠等人实际上是在用现代西方的色彩观念进行国画创作的,这一行为受到了蔡元培等理论家的支持,尽管颜料还是传统国画颜料。一旦对色彩的富于表现性的呈现能够被普遍接受,那么,水墨画中出现表现性的色彩表达,就不是令人惊讶的事。

另一个因素是,写实和写生的观念在中国画的创作中,开始居于主导地位。20世纪20年代左右,在康有为及其门生徐悲鸿的观念中,西洋绘画的长处在于写实,而中国绘画的短板在于不能写实,因此,在追求“真实感”这种视觉现代性诉求的推动下,也是为了追求美术对于现实的反映和介入,一批受到西画训练的油画家转投中国画创作,他们把油画的观念与技法引入国画中;但另一方面,受传统国画训练的国画家,开始追求造型能力与写生能力。这就产生了一批既具有造型能力,又掌握传统中国绘画技法的新型的国画家,其中的代表,是徐悲鸿与蒋兆和等人。在这种真实感的追寻中,色彩当然是其中不可忽视的部分,因而传统的“传移摹写”观念和“随类赋彩”观念,被解释为对于事物本身的写生,这当然包括了对于对象之色彩的客观呈现。

虽然中国现代的美术家们很早就对国画的造型和色彩从再现性和表现性的角度进行了改造,但在国画领域真正发生了巨大冲突的是对造型能力的认识。受过西画训练的新国画家会强调造型能力在改造国画中的重要点;而没有受过这种训练,不具备西方人所说的“造型能力”的画家,只好抵抗这一观念。但是在色彩领域,双方却可以达到妥协。这个现象的出现,有一种狭隘的说法是:中国人本身色彩感不算好,那些学西画的人也没有达到西人对色彩的理解与应用,因此不敢强求。这可备一说,但真正的原因,或许在于中国也有其色彩传统,而这一传统虽然对色彩不够重视,但却是从表现性,而不是从再现性的角度看待色彩的,这和西方现代派的色彩观有暗合之处。一个典型的例子是,日本浮世绘的色彩不是同样影响了西方现代美术吗?因此,林风眠和吴冠中的具有印象派特征的色彩表现会被交口称赞,张大千和刘海粟在国画泼彩上的尝试会被肯定。这就意味着,国画在色彩上对西方美术的吸收和借鉴,可以成为两者的融合点,也可以成为文化保守主义和改良派的相互妥协之处。显然,人们对引进西方的造型观念来改造国画心存抵抗,但对引进西方的色彩观念补充国画,却是欣然接受的。

所以在色彩感这个领域中,本来是视觉现代性的一次“入侵”,被温和地接受为一次中西审美上的“共鸣”。共鸣的结果是:中国画的色彩感在百年之中发生了“三变”:第一“变”是自海派崛起和岭南画派产生以来,我们在中国画的色彩表现上,看到了一次飞跃式的变化,画面相较于传统的文人画,明显艳丽了很多;第二“变”是在二三十年代,林风眠、关良等人的创作中的国画色彩趋于表现主义式的呈现,装饰性与色彩关系的处理强化了许多;第三“变”是50年代,写实主义的色彩观要求国画能够具有一定的视觉真实感,在这一时期中国画的色彩表现,甚至体现出了“光感”。由于这样的“三变”,“彩墨”这个观念诞生了,并且获得了体制上的命名。

中华人民共和国成立之初,中央美术学院和浙江美术学院的前身中央美术学院华东分院在进行系科设置时,把国画与西画专业合并,称为绘画专业。这个合并意味着,要在西画和国画之间,寻求在“绘画”层面上的普遍性,并且从普遍性的角度组织教学与训练。但实际的情况是,西方人的造型观念被作为绘画的普遍性而加诸国画之上,而造型观念的核心又指向“写实”这样一个要求,因此,以素描训练,特别是当时传入的契斯恰科夫素描体系为核心的造型能力训练这一西方美术教育的观念,变成了中国画应当服从的普遍原则。这就出现了把素描与国画相结合的新国画,而徐悲鸿和蒋兆和在30年代的创作为这种新国画确立了样板。这种在西方造型观基础上的新国画,很快变成了国画及其教育的正统观念。作为这个观念在体制上的表现,1952年,这种新国画被命名为“彩墨画”,中央美术学院(1953年)及其华东分院(1955年),先后成立彩墨画系。[7]“彩墨”这个艺术的门类概念正式诞生了,尽管作为实践方法,它很早就有。

这个观念的转变深刻地影响了中国画的发展,除人物画首先受到影响外,花鸟、山水等画种都走到了这条道路上,“写实”与“写生”的观念取代了“写意”的观念,成为中国画的主导创作方法。“写实”的概念必然会影响到对于色彩的理解与应用。中国传统的色彩观,建立在“随类赋彩”这一观念之上,由于颜料本身的限制,以及象征化与符号化的色彩观念,使得中国古代的画家并不是按对象本身具有的色彩状态来呈现对象,也就是说,古代中国画的色彩并不是写实性的,或者说是达不到写实性的。但当写实的观念引入国画之后,色彩的写实性表现也就会成为国画的新要求。而中国画颜料的制作获得了较大的发展,由传统的手工作坊生产以及画家本人的制作,转化为工业化的批量生产,这也间接地推动了这一要求的实现。

实际上到了50年代中期以后,中国画的色彩观在两个层面取得了平行发展,一个方面是20世纪初期传入中国的印象派和表现主义的色彩观,强调色彩的表现性和色彩在画面上的构成关系,林风眠、刘海粟等人的国画创作是这方面的代表。另一个方向是色彩的写实化表现,在中华人民共和国成立后培养的国画家中,无论是人物画还是山水画,都体现出利用国画颜料对对象的色彩进行写实化表现的倾向,尽管受纸和国画颜料的双重限制,确实还无法达到油画的色彩表现力,但是在处理色彩关系时,观念确实变化了,国画家们甚至把油画的明暗表现也引入到国画中来,这当然也是通过色彩实现的。这条路上的代表性画家有蒋兆和、叶浅予、刘凌沧,以及李震坚、方增先、周昌谷等,在他们的实践中,色彩关系和素描关系是被同等对待的。

令人奇怪的是,国画界对于写实造型观念对国画的改造保有足够的戒心,因此在1957年12月,杭州的中央美术学院华东分院打着反对民族文化虚无主义的旗号重新把彩墨画系改名为中国画系。同时,由于文化部不满意中央美术学院用彩墨画系的名字取代中国画系,至1958年该系也正式改为中国画系。放弃了“彩墨”这个词在教育体制中的用法,间接抵抗了以造型为主导、素描加色彩的国画观,重新强调国画的笔墨传统,强调笔墨和线的应用在国画中的民族性特征,这个观念的代表性人物是潘天寿。但是在色彩上,却没有特别明显的抵抗,或者说,在实践和观念两个方面,都认可了现代色彩观念对于国画的介入。色彩作为墨法的一部分,被吸纳了进来,形成了以墨色为基础,以现代色彩观念为手段的新的视觉呈现效果。因此,“彩墨”这种艺术实践被采纳了,如果我们把1958年以后的使用了水墨之外的色彩,并且以色彩的美感表现为主导的中国画叫“彩墨”,应当不过分。

三、“彩墨”与中国画的美感转型

以水墨为主的中国画,接纳了现代的色彩观,这意味着什么?在今天,国画家们在宣纸上作画,随着效果的需要,使用诸种国画颜料,甚至使用丙烯,或者其他的设色材料,人们并不会因此谴责这些作品不是国画。不但色彩的使用,甚至像泼彩这种极端行为,都没有引起像对抗素描一样的文化冲突。为什么人们会接纳色彩观念的变革?

对于绘画而言,视觉效果和心灵效果哪一个更重要?极端的形式主义者会认为绘画本质上是呈现一种独特的视觉效果,但稍有一点理性的艺术家都会承认,绘画的目的,仍然是某种情感效果或者心灵效果,这就是为什么形式主义者总会去谈“意味”或者“精神”,而视觉效果实际上是手段。色彩是引发视觉效果的最重要手段之一,而视觉效果又是情感效果或精神效果的手段,因此,我们是不是可以推论:绘画中色彩观念的变化,实际上是绘画的情感效果与心灵效果,也就是它的美感经验改变的结果?而彩墨的诞生,似乎生动地说明了中国画的审美旨趣,或者说明美感的转变。

在观看一张古代中国画,也就是清中期之前的中国画的时候,我们会得到什么样的愉悦?

古代中国画的美感经验,除了宗教和意识形态宣传性质的绘画和民间绘画外,主要导向一种心灵的平静、安宁与精神状态上的自然、生动状态,这是山水画和花鸟画,以及诸种工笔画的共同美感追求。从美感经验上,它要求艺术把观看者引向一种虚静空灵和气韵生动的融合状态,这既是山水画中所说的“林泉之致”,也是其他艺术类型所追求的传神写照、气韵生动,这种主体的精神状态才是审美经验的核心,而所有形式因素都是为这种美感体验服务的。这种状态是中国古人,特别是文人所追寻的心灵的最高状态,因而也成为古代绘画的总体美学追求。同时,观看的目的,不是出于现代人所说的审美或者情感表现的目的,而是类似于一种心灵的修养,是建立在卧游、比德之上的息心、养气、陶冶性灵。从这种美感经验来看,色彩的表现应当是从属于这个状态的,因此,“色不碍墨”这个观念一直在中国画论和实际的色彩使用中居于主导地位:墨是主导,色彩的独立的审美效果和色彩的表现性,不是中国画的主导追求。因此,色彩及其表现性,在传统中国绘画中,处于较低的地位,在中国古代的文人看来,色彩无非夺人眼球而已,“五色令人目盲”,这种观念阻碍着中国传统艺术在色彩方面的追求。但是另一方面,中国传统的色彩观念有其道德和意识形态的象征性,因而对色彩应用往往是观念化的,这使得色彩对于事物自身,有其相对独立性。这与西方现代派美术,特别是后期印象派、野兽派与表现主义的色彩观有暗合之处,但毕竟色彩表现在中国古典美术中地位不高,因此,当近代中国美术出现了对于色彩的唯美化的追寻,并且以其为美感的中心时,这似乎已经背叛了传统中国画所追寻的美感经验与所遵循的审美观念,但又没有背叛中国民族美术创作的传统,这是一个矛盾的现象,这也是中国画接受色彩新变的文化与实践根源。但是在这一转变中,画面的形式美感,形式的表现性,甚至绘画的可悬挂性,取代了传统的美感经验而成为当下的主导。简单地说,古人看画,为求心静,现代以来的国画,却以“好看”为主导。这是中国画美感经验的变化之一。

中国画美感经验的变化之二在于,在传统中国画的审美经验中,传神写照、气韵生动才是目的,而不是视觉的真实感。中国文人画家最初对于西方油画的评价是:“西洋人善勾股法,故其绘画于阴阳、远近不差锱黍……但笔法全无,虽工亦匠,故不入画品。”[8]“虽工亦匠”这一否定性的评价代表着中国士大夫阶层对于西方以写实技艺为基础的艺术的总体认识,但关键在于传统中国文人画的审美经验,建立在卧游、比德、息心、养气、陶冶性灵的目的之上,它很少承担社会反映与社会介入的功效,它的色彩感,也是为以上目的服务的,这或许能说明为什么水墨的黑白两色会被认为是“正道”。因此,新文化运动以来中国画追求色彩上的真实感与反映性,似乎背离了“正道”。但是,自西方人的油画传入中国,以及现代诸种图像制作技术的成熟,比如照相术、摄影术、印刷术,使得真实感成为人们观看图像的基本要求之一,这就产生了观念上的转变,1918年康有为和徐悲鸿对于中国画的批评,显然是指它没有写实性;而50年代初期,对于中国画的否定,也在于它没有写实性。以前被中国文人画家所否定的“虽工亦匠”的写实绘画,却成了美术的正统,为此,让国画走西画的写实之路,就是拯救国画于没落的灵药。这个转变的鲜明的好处,是让国画有可能成为社会反映与社会介入的一种手段,这恰恰是审美现代性的普遍要求。这个要求被接受,意味着观看国画之方式的彻底改变,保守主义者认为对于国画的观看,应当看它是“怎么画”的,它的笔法、墨法、气韵、意境等,但现在人们可以直接判断画上画的“是什么”。这个转变是国画的美感经验的巨大变化,这也是写实性色彩观引入国画的根本原因。

综合这两方面,应当说,在中国的审美现代性的进程中,无论是国画的创作,还是对国画的欣赏,从审美角度对创作和作品的要求,都远远超过了心灵修养与陶冶性灵的需要,这极大地改变了中国画的美感经验、创作心态和观看方式。审美的和表现性的,甚至宣传性的需要,凌驾于作为一种修心养性之方式的,以娱情、畅志为核心的绘画观念之上,要求国画承担审美现代性的任务,希望它承担反映性、表现性、形式美和整体上的自律性。这个要求必然会落在对于色彩的应用上,恰恰是由反映性、表现性和形式美所要求的色彩呈现,取代了传统的随类赋彩和比德意义上的色彩观。

在这种审美现代性的态势下,国画的装饰性效果,视觉上的愉悦感、新奇感,它的可悬挂性,超越了平心静气的展卷把玩中对画作笔墨细节的品鉴式的欣赏,视觉上的美感和新奇感,笔墨在视觉上的表现性,成为一张中国画的主要观看方式之一,从这个意义上说,观看一张彩墨作品,和观看一幅印象派或者表现主义绘画没有本质的区别。吴冠中在他那篇著名的《笔墨等于零》的谈访中提出了一种非常能体现这种美学观的国画观:“为求表达视觉美感和独特情思,作者可用任何手段:不择手段即一切手段。”[9]当视觉美感成为作品核心的时候,中国画的美学精神实际上彻底转变了。

这种转变也会影响“三日一山、五日一水”的养性式的创作方式,必然导致细节上的精致和节奏上的平和,但它被即时的、展示性的创作所取代。泼墨这种略显粗率的行为,曾经被认为由于“不见笔踪,故不谓之画”,[10]显然是被否定的,但由于其可以创造出新奇而自然的效果,而被从审美和展示性的角度接受,如果泼墨可以接受,那么泼彩当然也可以接受。

如果我们把体现着现代色彩经验的国画作品仍然视为是国画作品,那就意味着色彩的现代性,或者说色彩在现代美学中的相对独立性地位及其形式美感上的表现性,被接纳为国画的一部分,从这个意味上,现代国画就是彩墨,因此,50年前虽然从观念上要求从彩墨回到国画,但在实践上,“国画”已经演进到了“彩墨”。

四、结论:在国画与彩墨之间

对于这个现象,已经不能进行价值评价了,这是一个我们必须接受的文化事实。推动邵先生泼一碗彩下去的动因,是他作为一个现代人的不自觉的美感和形式感,是他对现代绘画与色彩之关系的耳濡目染式的接受,这不是观念可以抵抗的。这是文化的变化与演进。但是,邵先生的这张画毕竟是一张“国画”,而且,人们在泼彩前的效果和泼彩后的效果比较中,可以明显地分辨出何谓“古意”!关于传统国画的视觉经验和美感体验,依然积淀在人们的视觉经验之中,积淀在人们的美感中,因此,“弗古”反过来意味着,在古意和现代感之间,仍然有一个明晰的分野,这个分野可以感觉到,但无法从理论上分析出来。这似乎确证了这样一个判断:“在革命无法触及的地方,本民族的,或者说本文化传统中的美感,形式感,基本的艺术语言,都按自己的逻辑坚持来下,文化必须在革命中不断进行应激性的变形,但仍然在最深层的地方,保持着对传统的传承。”[11]问题是,色彩感这种最直接的形式因素,在进行了激进的变化之后,如何与传统保持一种继承的关系?

似乎可以乐观地说,色彩的表现性及其呈现方式的多样性,古已有之,只不过在现代被强化了,这种强化是共鸣的结果,而不是文化入侵的结果。因此,国画的色彩表达,可以极端到“彩墨”的程度,也可以极端到“水墨”的状态。当代中国画的实践,在这两个极端状态着力极多,因此带来了两个问题:我们能够在国画中吸收现代的色彩表达,如何做到两不相违?我们能在彩墨中坚持什么样的传统,而不是用传统来抵抗彩墨?

第一个问题的要害是传承,保持当代国画在美感上的古意。实际上,国画家们仍然在用对于“墨”的理解和应用,来使用“彩”,因此,在未来的创作实践和理论反思上,问题或许不在于用不用彩,而是怎么找到一种与传统色彩表现方式相合的用“彩”方式,这或许能说明,为什么在邵先生的这张“弗古”的国画中,传统的、民族的艺术语言和美感经验仍然还在。

第二个问题的要害是承认现代人色彩感受的变化,承认当代国画中的诸种色彩实践,但仍然探索对传统民族色彩的应用与传承,找到一种与传统色彩表现方式相合的用“彩”方式。

这两个问题所反映的艺术探索与理论反思,关系到国画在色彩表现方面的定位问题。需要在国画和彩墨之间找到那么一个支点,也就是传统的色彩表现方式中真正有高度的点,在那个点上,形式纵然是可以千变万化的,视觉也可以很惊艳,但根本上是有古意的,只有这样才能保证中国画色彩的审美品格是高雅的。鲜活但不离根本,既体现色彩本身属性的美感,又要融入画者的心性的追求,做到艳雅兼收。这似乎是过度的要求,但只有在这个点上,才能构建古典与现代的张力性关系。从这个角度来说,邵先生的这张泼彩,既保持着中国画的审美品格,又彰显了色彩本身的美感与表现力,虽然先画完再泼彩这种方式风险极高,掌握不当就会前功尽弃,但这似乎是一条值得继续探索下去的道路。这张画的“弗古”,实际上是在古和今之间,建立起了一种联系,这种联系可以意会,仍需强化。

[1] 作者简介:刘旭光,男,1974年生,甘肃武山人。美学博士,上海师范大学人文与传播学院教授,博士生导师。主要研究方向为中西方美学史和艺术理论。

[2] 详细的说明,见邵旻:《明代宫廷服装色彩研究》第1章的内容,上海:东华大学出版社,2016年。

[3] 《道德经》第十二章。

[4] 《道德经》第二十八章。

[5] 王维:《山水诀》,沈子承编著:《历代论画名著汇编》,北京:文物出版社,1982年,第30页。

[6] 对墨色的色彩学分析,引自孟张龙:《关于色不碍墨,墨不碍色——论中国画中的色墨关系》,中央美术学院硕士论文,2004年,第9-11页。

[7] 对这一过程的详细描述见潘耀昌:《从彩墨到国画——潘天寿在话语权转换中的作用》,《新美术》2006年第1期。

[8] 邹一桂:《小山画谱》,王其和点校纂注,青岛:山东画报出版社,2009年,第38页。

[9] 吴冠中:《笔墨等于零》,邵琦、孙海燕主编:《20世纪中国画讨论集》,上海:上海书画出版社,2008年,第228页。

[10] 张彦远:《历代名画记》,俞剑华注释,南京:江苏美术出版社,2007年,第113页。

[11] 刘旭光:《中国早期社会主义的文化逻辑》,《马克思主义与美学》2014年号第1卷。

责任编辑:沈洁

The End

《上海文化》

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引( C S S C I ) 扩展版来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

主办单位

上海市作家协会

上海社会科学院文学研究所