《上海文化》| 学术专题:语言与韵律问题

韵律的人文涵义

——生命律动据以挽留

与复制时间的艺术手段

黄华军 | 华南师范大学讲师

原文刊载于《上海文化》2018年第4期

内容摘要

诗词中的“押韵”,一般认为其功用是为了便于记忆。这种认识几乎消解了“韵”(韵律)的真精神。韵律(乐律/音律)的一个重大原则便是,人类企图以“韵”、以“律”挽留时间的消逝,以回环、呼应、重复来复制已经逝去的时间。无疑,韵律的呼应、回环,就充当了挽留时间、重复时间、复制时间的天然使者。时间总是来无踪、去无影,然而人只有在生命的欢乐或痛苦中,才会感受到它的真实存在。诗韵、乐律的存在,就是摄取、复制上述欢乐与痛苦的一种艺术方法。

关 键 词 诗词 韵律 血气 太一

韵,[2] 即韵律,它包含诗韵、音律、声律、乐律……即一切悦耳之音律节奏。它以一种特殊美妙的方式直接刺激人的文化沉积之神经元即大脑皮层,由此而波及小脑深处,连及族类之本质,即深远的文化传统。韵律的层层冲击波,正如“一石冲破水底天”,呈现为一个同心圆的不断伸展扩大,不达彼岸不罢休,并以其特有的“乐音韵律”,成就了人类的诗歌与音乐,乃至小说、散文、戏剧。韵律之妙,开创了人类艺术的另一个区别于纯叙事(冷叙述)的美妙世界。

一、形上之“心文化”与形下之诗韵

人是韵律节奏的存在物,其个性血气与族类根源,具有久远的发生史。

诗词和音乐之韵律、音律节奏,在中国文化中,之所以有如此丰富乃至说不尽的话,那蕴含全在《尚书》之“诗言志”说中。《毛诗序》曰:“诗者,志之所至也,在心为志,发言为诗。”于是“心—志—言—诗”便融合为一体了。其起点是人之“心”。心是什么?心是象形字。甲骨文是(象征人和动物的心),金文是(下方多一点,象征血液),小篆是(下方多一条向右撇的曲线,象征联系着心脏的血管)。[3] 从上面的“三进”形态说,即由心之形而血液而血管之丰富俱全可以看出,中国古人对心之体察估量是很深的。中国古人把“心”与“思”看作是等价的东西。《孟子·告子上》说:“心之官则思”,又曰:“尽其心者知其性也,知其性则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。”[4] 首先,“尽心—尽性”是中国文化中最为丰富的东西,是中国人做人的极致。孟子之“心”说,把中国古文化中的“心文化”图式(“心—性—天”一体化)之妙说尽了。其次,“在心为志,发言为诗”,这个“志”又是什么?它与心、与言、与诗又有什么关联呢?《说文解字》曰:“志,意也,从心,之声。”《说文解字》志、意两字互训。先说“志”字,《说文解字》:“志,事也。数始于一,终于十,从一,从十。孔子推十合一为‘士’。”许慎释“志”,必以孔子之说为上。段玉裁则在《说文解字注》中补充说:“数始于一,终于十,学者由博返约,故云推十合一。博学、审问、慎思、明辨、笃行。惟以求其至是也。若一以贯之,则圣人之极致矣。”中国士人之“至是”“一以贯之”,就是能把握孟子的“尽心知性知天”说与“存心养性事天”说,简言之,即懂得“天人一体”(天人合一)的大道理。士人的这种人生知识修养、知识结构,不是由“看书”而来的,而是由那个布满血液、血管的“心”量(性能)滋养出来的。故“心—志”一体,难以区分,“志—意”互训。由“心”而至“志/意”者,是顺向源流,此即:由一推十/由约至博;反之,则是逆向交融,由博返约。由一而十/由约至博,或由十归一/由博返约之相互推磨、相生、相润,则是“极致”,或曰是“一以贯之”之道了。中国文化又叫作“心文化”(心性文化/心性哲学),其大义即此也。

本文谈诗之韵律,欲明其主脉大气,则必须遵循《易·系辞》所言:“形而上者,谓之道;形而下者,谓之器。”(道器一体/下学而上达)韵律有形上之道、形下之器。欲打开诗韵、音律、节奏、平仄、对偶、对仗等“韵”性之秘密,离开此形上之道,还能说什么?故“诗言志”“在心为志,发言为诗”,则是通向“诗韵—音律”的最后根源。其中“在心为志,发言为诗”,则是最高的形上信条。在中国文化中,一旦把“心—志—言—诗”四者贯通起来(实际是两端:心/志—言/诗),这便是中国人说诗、论乐的基本大法。需要强调的是:“心”,有良能良知;“志”,是依托心的“博—约”逆返一体的人生修养;言,是心之音;诗,是“寺庙中之所言”,是求吉避凶、致福离祸的“心音”。因之,“心/志”为体为纲;“言/诗”为美为目。前者,寓之为形上之道;后者,据之为形下之器。诗韵不管怎样奇妙,它能逃离“形上—形下”之关联么?故本文“说韵、论律”,皆以古典开创时代的刘勰(“文心雕龙”一词即明其大义)、沈约(周孔只言四季、不言四声亦有深意)为本,不及后世之“禅”风。

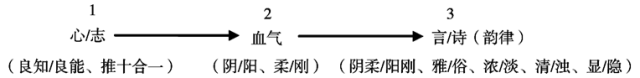

那么,对中国诗韵音律的生成过程,能否得出一个基本环节与图式来?无图式与无环节的理论,是极难把握的;有图式与有环节的理论,只要不是无中生有,都是有助理论研究的。依据上文“诗言志”(在心为志,发言为诗)所言,笔者认为:中国诗(文)的运行、生成环节是:“心/志”浑然融合,“言/诗”二层一体,然而从前者到后者,缺乏一个至关重要的环节,即刘勰在《文心雕龙·声律》开篇之语:“夫音律所始,本于人声者也。声含宫商,肇自血气。”这里的“血气”便是中间环节,它把“心/志”与“言/诗”两者皆“人化”与“个性化”(特殊化)了,刘勰所言之“血气”,并非外加或捏造,而是“心”之“血液—血管”使然(金文挑示其血之浸润,小篆挑示其血管之关联);“志”之“士”性虽为博约之精练,但其底盘仍是那个布满血液的“心”,唯其依托于心,才会生成“始一终十”的“一贯之道”。“心/志”有了个性化之血液、血气奔流,便不可避免地呈现与伸展为“道”之基本类型:阴与阳(立天之道)/柔与刚(立地之道);血气之阴/阳、柔/刚(血气之“体”),下行凝结于“言/诗”之美妙中,于是“言/诗”之类型、韵律,也必然相应地结合为阴柔/阳刚之体;由于文化修养不同,血气之异,即“推十合一”(博约相推)的功夫深浅,便再度呈现为下一层的二型:即雅/俗、浓/淡、清/浊、显/隐等。如下图所示:

上图三环节之图式,只要我们细心体察魏晋南北朝各家之论,尤其刘勰之《文心雕龙》与曹丕《典论·论文》,便会有更加深切的认识。秦汉之前的论客们所重者,皆在第一环节上,即“心/志”的开掘上,围绕心之良知/良能,他们做出了极为重要的贡献,此是源头的开发,揭示了中国文化(诗/乐)的龙头虎首。由汉赋的辞采四面铺排而至于魏晋“文的自觉”讲平仄韵律、对偶对仗等,则上下开弓,求其体性之完整。上求“血气/文气”之体,下见诗韵/音律之阴柔/阳刚、雅/俗、浓/淡、清/浊等细则。由于其上下贯通,因之既得其本,也见其巧。故二、三两环节,是龙身龙尾、虎身虎尾。至此,中国诗韵、音律文化,则终于成了孟子说的“大体”——龙/虎气象之“头—身—尾”皆俱矣。此时曹丕才会说出震撼文坛的一代高论,把“文章”抬高到不曾有过的地位:

盖文章,经国之大业,不朽之盛事;年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。[5]

文章(包括诗韵、音律之体)是“经国之大业”,历史上没有第二个人能说出此等豪言壮语来。魏晋玄学时代,由“文的自觉”到“文章经国之大业”,实是中国诗性文化的一大提升。然而,其根皆在于“心/志”之勃发;其体在于“血气/文气”的畅通、奔流;其“美”在于“诗韵/音律”之阴柔/阳刚、雅/俗、浓/淡之绽放。时间之流,是何等的神妙而美丽呵!

本节只画出一个大体框架,知其往返方向而已。下面将从音律时代刘勰、沈约之开创性观念中,见其更具体、更美妙的东西。

二、韵律之术与门

文章之妙(诗词/散文)是有严密音律结构的,释之难矣,感之易矣,此正如西施之美,释之则无以下手,感之即在眼前。西施之美在何处?就在美之生命与美之形体上,绝非一耳一目、一顾一盼的小事,但又离不了这些小事。文章之美都是一个结构体,均由“篇—章—句—辞”而成,故“谋篇—结章—造句—修辞”,至为重要,缺其一都会有损于全局,但又并非三者(篇/章为一体)等价;既有文气先后顺序贯通之别,更有音节音律协调关系之相饰、调整。

刘勰在《文心雕龙·总术》中有全局性的规定:

其一,“文—笔”之别:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。夫文以足言,理兼《诗》《书》。别目两名,自近代耳。”[6] 应该说,这是“韵”的近代狭义区分。前代与后世散文中,到处充满韵律,文章之区分不能以“韵”为标准。然而独立文体之发展趋势(魏晋时代),及其核心精神面貌之昂扬,更由于中国文化必以诗为中心,故“韵”之大义精要也必随之而凸显出来。于是诗家韵客对“韵”之神秘物,必严加剖析、厘清而后然。这是魏晋时代由“人之自觉”而来的“文之自觉”的伟大成就。此“韵”便是“文之自觉”的一大辉煌。毫无疑义,历史上若无魏晋时代沈约等人对韵(韵律)的艰苦发掘疏理,中国后世,如唐代的诗歌,便会失色丢彩,所谓“五绝”“七绝”也就难以蔚为大观了。

其二,韵(韵律)总得依章附句,故而“有术有门”。“文场笔苑,有术有门,务先大体,鉴必穷源。乘一总万,举要治繁。思无定契,理有恒存。”[7] 在“篇章—句子—字辞”三联式中,各有其自家的领地、境界,但也有神圣主脉大气贯通之轴。故各有分工:篇章要“谋”,句子(句式)要“造”,字辞要“修”。凡做诗文,围绕“谋—造—修”之“文气—音律”的硬功夫都是不可少的。篇章之失“谋”,则缺乏主脑与大局;句子之失“造”,则无桥、无船过河;字辞之失修,则篇章/句子无立足之所,导致“文气—音律”全都散架。因之,三者皆“有术有门”。韵(韵律)之门/术是什么?后世人们多是在“规矩”(规则)上用心,而无主脑血气之“巧”运。《孟子·尽心下》曰:“梓匠轮舆能与人规矩,不能使人巧。”“规矩”当然重要,但若无性灵/血气之“巧”,诗则亡矣。诗句之追求韵律者,即是在“思—理”(“思无定契—理有恒存”)交合之间的一场大动荡、大组合,达乎大觉醒才能作诗填词。此即贾岛作诗的“专利权”:“推—敲”是也(推,无音响;敲,则有声)。一个“敲”字,就把月下僧门之夜境全都托出来了。故知韵之术/韵之门,都是诗句中的黄河“龙门”(登上龙门之鱼,身价百倍;未能登门者,即为“贱鱼”)。故刘勰曰:“若夫善弈之文,则术有恒数(由个性而来之血气规律),按部整伍,以待情会(文辞与情感之撞击、会合),因时顺机,动不失正。数逢其极,机入其巧(境界既要登峰造极,句韵又要脱缰入巧),则义味腾跃而生,辞气丛杂而至。视之则锦绘,听之则丝簧,味之则甘腴,佩之则芬芳……夫骥足虽骏,纆牵忌长,以万分一累,且废千里。况文体多术,共相弥纶,一物携二(不协调),莫不解体……譬三十之辐,共成一毂。”[8] 值得注意的是,刘勰在这里提出了“篇章—句子—字辞”三联式中的两大问题:一曰“义味”,一曰“辞气”。“义”求其味,而弃其赤裸裸的常规条理;“辞”求其粘满个性之血气,而弃其僵解(解字)。这便是“韵”在“篇章—句子—字辞”三联式中的“担当”。

那么,韵在其三联式中,其“术”与“门”是什么、存在否?若说“否”,则是十足的“色盲”与“音盲”;若说“有”,只此一个“巧”字便消解了一切盲点。此“巧”字是什么,它来自作者的“天机”(个性血气、文化传统修养、专业实践水平三者之融合物)。巧,只存在于吟诗作词的此时此地、此境此意之情势中,而不在一般的“规矩”之中;它是诗人个性生命之闪烁,而非其四体五官之当然实在。俗话说“摸风”者,即风不可见、不可摸也,但却不能否定“风”之客观存在。巧,正是一阵凉爽痛快的“诗风”,一闪即过,给全句诗(乃至全首诗)带来一阵身心惬意的满足与愉快。它正如“此风”之流逝一样,是无法重复的。于是,欲问韵(韵律)之“有术有门”到底指什么?曰:“有术而无术”之术、“有门而无门”之门是也。诗,永远都是面对着大千世界的“有”,唯弃“有”之后才能觅取诗人自家的“无”;每个诗人的“无”都是自家的真“有”。这便是老子哲学:有生于无/有无相生。刘勰是儒道佛三家皆融通相贯的人,深知“有—无”之哲学关联。此是魏晋玄学之精粹。诗句之形而下者,也是诗句形而上的最精确的闪露与寄托。

三、韵律源于血气(阴柔—阳刚)组合之方式

《文心雕龙·声律》曰:“夫音律所始,本于人声者也。声含宫商,肇自血气。先王因之,以制乐歌。故知器写人声,声非学(效)器者也。故言语者,文章神明枢机,吐纳律吕,唇吻而已。古之教歌,先揆以法,使疾呼中宫,徐呼中徵。夫徵羽响高,宫商声下,抗喉矫舌之差,攒唇激齿之异,廉(声音尖锐)肉(声音圆满)相准,皎然可分……弦以手定……声与心纷。可以数求,难以辞逐。”引文中,刘氏说了两大问题:(1)“声含宫商,肇自血气”,此是一大秘密与关键。血气不同于义理,那个体生命之精神,不同于一般的道理规则。据《朱子语类》第139卷[9] 所载,欧阳修的散文名篇《醉翁亭记》,据其初稿,句尾极少“也”字,全篇文字音律呈现为刚性;定稿时,几乎句句之尾皆有“也”字(连用了21个“也”字),呈现了作者的柔性风格。究其实,这里的“刚柔风格”(刚柔之美),即源自作者的血气个性。如篇中开头一句即露出“洞中秘诀”:初稿为“滁州四面有山”,定稿为“环滁皆山也”。此即刚柔突变,这得益于“环”的形绘与“也”的音律。作者的修改,是由柔性血气(风格)决定的,此中的21个“也”字之气韵即为其象征,亦是其柔性本性使然。于是“血气”者,从稳定性上说,有它自身的“阴柔—阳刚”一贯性;而从非稳定性上说,它真不愧是游移不定、组合难适之大“谜”也。(2)特定时代与思潮的音律之形式都会“有术有门”,故“皎然可分”,否则便是兽叫鸟鸣了。此术此门,初看源于吐呐、唇吻,实则来自“血气”与“神明”。故刘勰又作《养气》篇(气从血出,血以气运),曰:“夫耳目鼻口,生之役也;心虑言辞,神之用也。率志委和,则理融而情畅;钻砺过分,则神疲而气衰。此性情之数也。”此中点明了“血气—性情”之表现——“率志委和,则理融而情畅”“钻砺过分,则神疲气衰”。此是“血气”(性情)之标准式:“率志委和”,必然带来“理融—情畅”;若越乎此,“钻砺过分”,则是“神疲气衰”。刘勰所言者,为诗人之“血气”如何运演之命“度”(阴柔之度/阳刚之度),即“中”与“不中”的问题。诗人取韵,不是顺手而来,而是以血气之运行精审度量所得(尽管出于天成)。

血气/性情之“度”如何把握?《文心雕龙·养气》曰:“是以吐纳文艺,务在节宣(调节疏导),清和其心,调畅其气,烦而即舍,勿使壅滞;意得则舒怀以命笔,理伏则投笔以卷怀,逍遥以针劳,谈笑以药倦。常弄闲于才锋,贾余于文勇,使刃发如新,腠理无滞。”这里所述,皆是韵律抒发的术与门,不管是“务在节宣—清和其心/调畅其气”,或是“意得—理伏”,或是“逍遥—谈笑—弄闲—贾余”等,皆是如何运用血气(性情)的问题:血气畅通,则韵门大开,风格凝定;理伏而烦,则韵门紧闭,文字失败。

曹丕在《典论·论文》中说:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。譬诸音乐,曲度虽均,节奏同检,至于引气不齐,巧拙有素,虽在父兄,不能以移子弟。”曹丕之论,更主个性血气之独特,既“不可力强而致”,又不能“以移子弟”,“血气”只奔流在诗人自己身上。而《左传》之《曹刿论战》则更主张“一鼓作气”。不管是“文气”还是“武气”,皆是人之血气也,不过在伟大人物身上,血气却具“阳刚/阴柔”之二重性。在这里需要荡开一笔,以外补内。史学大家钱穆先生说,当年曹操作为杰出武将、一代枭雄,率领80万大军南下东吴,却作诗曰:“忧从中来,不可断绝……月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依?”一片凄凉。此时那作为“三曹诗家”之主的“文气”完全消融了曹魏枭雄之战将“武气”,显得多么凄凉。[10] 那带有普遍意义的阴柔诗性血气,战胜了刀光剑影的阳刚“杀气”。故尼采说,有了诗,人就成了上帝。又如王阳明既是领军杀敌的一代大将,然而却又是满腔“致良知”的哲人,其秘密也许皆在伟大人性中“阴柔—阳刚”之二重血气也。故曹丕的“文以气为主”,与曹刿的“一鼓作气”,此即人之二重血气也。血气主乎柔刚与阴阳,诗主乎平仄、对偶、对仗。前后两者协合,则主乎一种人生哲学,几乎等价于成了上帝。

韵是什么?在血气/性情大幕的掩蔽下,仍是“藏(养)在深闺人未识”。有识者必会醒悟到:纯粹的咬文嚼字,非作诗也。诗人者,六体五官皆诗也:一呼一吸,亦诗也;一举手、一投足,亦诗也。诗句虽时出于诗人的皱眉费神,但更出于诗人的“逍遥”与闲暇。总之,诗人要在诗性的海洋中,熔铸诗的生命,只有流贯了诗的血气,才能吐露诗的辞句、韵律。

四、韵(音律)之生命功能源于

“教胄子”与“神人以和”

《尚书·舜典》曰:“帝曰:‘虁!命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦。神人以和。’虁曰:‘於!予击石拊石,百兽率舞。’”上面引文中,包括音律功用的三大方面:一是教胄子形成刚柔二元对立之和谐的道德品性,这是一种很高尚的人格要求;二是诗之言志者,在心为志、发言为诗也,它必须依附于极为讲究的音律,达至“八音克谐,无相夺伦”才能产生最好的效果。三是音律(韵)之最高境界是“神人以和”,即达乎天人一体;那微妙的音律必合于神明:一片落叶而知秋,一声韵语即见悲欢哀乐之心。

中国古代的“诗”(包括一切“乐”),都是“诗教”。六经,亦是6种“教”,是为了“做人”的。中国的文学艺术,是以诗为核心形态的感性意识世界。诗是“在心为志,发言为诗”(西方人的诗,不由“志”来规定),此“言”,即是音律(韵)之言。因之,中华民族是诗性民族,中国人的精神,也是诗性精神,故孔子说:“不学诗,无以言。”[11] 中国人之心性,因之成为诗性心性;中国人的生活习俗,是普遍性的诗性习俗(婚丧大事,皆有诗句相伴),举眼望去,对联成风,家家户户门口皆有对联。中国古人,左佩弦瑟,右佩玉石,皆叮当作响,满身都是乐音,以之助其修身(正心/诚意)而防奸邪之念也。朱子说“声入心通”,[12] 此声即声律之声,而非动物之声也。《礼记·乐记》曰:“知声而不知音者,禽兽也;知音而不知乐者,庶民也;唯君子能知乐。”故“声—音—乐”分别标示了三大界限:禽兽—庶民—君子之区分(此中之君子,不是指其位,而是誉其德)。《说文解字》曰:“声生于心,有节于外,谓之音。”《礼记·乐记》曰:“声成文谓之音。”又曰:“宫商角徵羽,声也;金石丝竹匏土革木,音也。”故在中国古文化中,“声—音—乐(乐声/乐音)”,皆由心出,陪伴人之个性血气,走向韵律之大千世界,走向诗坛,或哲坛,或硝烟弥漫的战场。

中国人俗语中之“知音”者,是人生交往中之最高精神境界。何谓知音?伯牙弹琴,唯钟子期能知其音,故钟子期是伯牙之知音(钟子期死,伯牙绝琴)。知音者,即知心也。人生沧桑,难得一知音。“知音”,贵于生命。

《礼记·乐记》曰:“(音乐)生于度量,本于太一。”无“度量”,则是狗吠鸡叫,唯音乐能出于“度量”,然而这是血气韵律之度量,而非尺子、天平的度量。唯有血气之度量才能通于“太一”,然而“太一”又是什么?就是宇宙万物源头之发生处。于西方,是逻各斯;于中土,是心与道。老子说,一生二,二生三,三生万物。此“太一”即“神一”也,即产生万物之尽头处(太者,再无去处也)。由此看来,在中国文化中(中国人之心性中),此音律(韵)产生之最后源头及其最高境界,皆是那个太一中之“一”字。从哲学角度言之,世界的一切变化,皆可曰“多”,而其最后之根源,则可曰“一”。处理这个“一”与“多”的伸缩关系,便是哲学的全部任务,若能达乎“一”之透彻完满与“多”之条贯完整者,则是哲学之最高境界。日本作家野村良雄在其《音乐美学》[13] 一书中说:贝多芬的奏鸣曲,其最高境界所溢出之“超音乐性”(指向“正—反—合”),就是黑格尔的辩证法;而黑格尔辩证法,其最高境界所溢出之“超哲学性”,就是贝多芬的奏鸣曲(走向迂回缠绵)。故知在德国之伟大的古典时代,人之精神昂扬、奋发,哲学与音乐在最高点上,可谓合二而一了。此等分合关系,即是西方的另类“本于太一”。但西方文化真有中土这种“太一”么?颇值怀疑。因为他们只有虚构的宙斯与上帝,由此推演出一个逻各斯来,它缺乏“诗性”精神与智慧。而中国文化则不同,它是“道”的文化,其发源于“立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义”,[14] 其中阴/阳、柔/刚、仁/义,皆是对立之二元一体的和谐性,你我相关,和合一体。此是后世音律平仄组合的最高依据,故带有浓烈的诗性味道,中华文化故又曰诗性文化。韵律创制者沈约(441—513年)在《答甄公论》中说:“昔周孔所以不论四声者,正以春为阳中,德泽不偏,即平声之象;夏草木茂盛,炎炽如火,即上声之象;秋霜凝木落,去根离本,即去声之象;冬天地闭藏,万物尽收,即入声之象。以其四时之中,合有其义,故不标出之耳。是以《中庸》云:‘圣人有所不知,匹夫匹妇,犹有所知焉。’”[15] 沈约之说,即是由追踪“太一”而来之高论。即使是颜之推(531—590年)辈,也有相似之论:“南方水土和柔,其音清举而切诣,失在浮浅;北方山川深厚,其音沉浊而讹钝,得其质直,其辞多古语(即指有明显的传统性——引者)。”[16] 所谓南方/北方之分,即地域之分,沈氏重于时,颜氏重于地,皆本于“太一”之深远思考。

中国的韵书、词谱太多、太杂,都失去“太一”的生命关联,笔者不厌其烦,从形下到形上,又从形上到形下,道器虽分而又一体,一体而又条分,其旨即在追寻韵律中这个系之血气的“太一”。无“太一”关联之韵,是无源之水、无本之木;反之,只见“太一”之存在,而不见其血气之流体形态者,此是“太一”之孤立存在亦即“太一”之虚无也。若用画论家张璪的话说,便是“外师造化,中得心源”的“心源”问题,[17] “太一”与“心源”,是异态同型的表达方式。

五、韵律之体态:“四声”“五色”“八音”

错合协调之新图式

韵由声(音)来,声则为四(最古为五):平—上—去—入(平分阴平/阳平),后世净化为阴(━)阳()上()去()(入声在唐世之后失落,但在广东话中却全面保留着,且极有生命力)。中国的大一统世界,其精神力量,多得于“声(音)同文”,汉语的声音可以千变万化,且方言充满大江南北,但其“文”(字),却如千古泰山不变。文字之语调,先贤古圣归综为四(阴、阳、上、去),实是一大创造(周孔以四季象之)。考古学家李济(1896—1979年)先生有一卓识:“(汉)字的组合和顺序是语法结构中最明显的特色。声调和语调所起的作用为任何拼音语言所不能比拟:在各种文学作品中对称原则的重要超乎一切逻辑推理之上。”[18] 这里的“声调—语调—对称”原则,全是诗句中的“声律—平仄—对偶—对仗”的根本问题。

沈约说:“夫五色相宣,八音协畅,由乎玄黄律吕,各适物宜。欲使宫羽相变,低昂舛节,若前有浮声,则后须切响。一简之内,音韵尽殊;两句之中,轻重悉异;妙达此旨,始可言文。”“至于高言妙句,音韵天成,皆暗与理合,匪由思至。”[19] 沈约之说,即是后世诗词音律的普泛原则,诗家词人不敢擅自越雷池半步。尤其“音律天成,皆暗与理合,匪由思至”,都是诗词生命的千古大律,若稍一触犯了“暗与理合,匪由思至”的“绝对律令”,诗词则废矣。

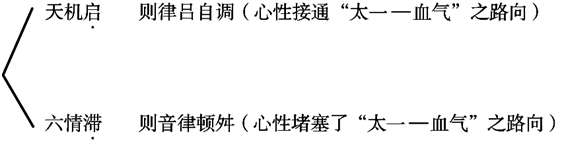

沈约又说:“宫商之声有五,文字之别累万。以累万之繁,配五声之约,高下低昂,非思力所举,又非止若斯而已也。十字之文,颠倒相配,字不过十,巧历已不能尽,何况复过于此者乎?”(A)“曲折声韵之巧,无当于训义,非圣哲立言之所急也。”(B)“故知天机启则律吕自调,六情滞则音律顿舛也。”(C)[20] 引文中之ABC三点,是作诗吟词的最高法则,若做不到A点(以五声“累万”字/十字之文,巧历已不能尽),那则离诗域十万八千里;做不到B点(曲折声韵之巧,与“训义”无关),那是外行人;唯有达乎C点(天机启/六情畅),才会有诗性的光辉。在这里最值得注意的是沈约拈出了一个决定诗性命脉的关键词,曰“天机”。于是韵律之形态,则归一于诗人的“天机”中。李白的“天机”,不同于杜甫的“天机”:前者,携带血气,趋向飘逸之状;后者,携带血气,隐闭于沈郁之态。二者皆是“个性—情调—血气—太一”(“心源”)的分泌物。故康德说:艺术者,天才也。天机之邻是“血气/情调”,天机之深处,是轮转阴阳协调血气之“太一”。艺术的最深功夫,是求得“天机启”,若天机不启,再多的功夫,都永远是一堆杂物。人生在艺苑中,要克服“六情滞”,达乎“六情畅”,没有脱胎换骨的“血气—太一”之条贯性的严肃洗礼——通天地/和阴阳/定刚柔,则休想做什么音律艺术家。这正如一个凡夫俗客也想充当交响乐的指挥一样,不管你留着怎样的西式长发,穿着怎样贴身的西方燕尾服,拿着怎样灵巧的西式指挥棒,怎样惟妙惟肖地模仿西方指挥家的顾盼神情与摇头摆脑,若无交响乐之“血气—太一(宙斯/上帝)”之浸润洗礼,那终归是一场笑话。值得推敲的,是沈约说了一句这样的俏皮话:“酒之为用,非可独酌,宜须朋侣,然后成欢。”[21] 酒是魏晋玄学时代的特有文化符号,是玄学精神的陪伴品。所谓“魏晋风度”,是玄与诗、酒三者之交融,若谈玄不谈酒,失矣;论韵说诗,不论酒,亦失矣。玄—酒—诗(韵)之交融,此特殊风度,几乎是中国哲学的另一进路:儒道佛三家握手言欢了。令人回味的是:酒助兴也,独饮独酌,是孤家寡人之病,但当面对天地之悠悠,曹操则有名句佳辞震振乾坤:“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”酒携带血气,成就了曹孟德的忧患“人生哲学”。而李白则是另一副潇洒状态——“李白斗酒诗百篇”,酒促“血气”,而“明个性”,升腾之而遥接“太一”。也许这便是“天机启”的一个俗例(“酒—血气—诗”走向“太一”的渠道)。

李白诗《早发白帝城》曰:

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还;

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

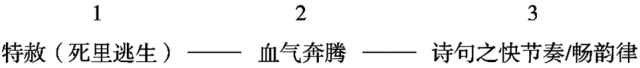

李白被流放到夜郎,巧遇特赦,死里逃生,心里激动不已(他应该大举“斗酒”)。诗人因“血气”奔腾、激荡,故有全诗之“快节奏”与开口呼的抒肺畅气之韵律;他若真的饮了酒,血气则更浓烈、急速(杜甫《闻官军收河南河北》一诗之题旨与李白此诗之题旨一致,杜甫在诗中便说“白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡”。杜甫也许是饮了酒的),全诗简直是闪念间之“一气呵成”,韵律波浪滔天。中国文化中的“快节奏”“畅韵律”,总是与常用的“快乐—愉快—痛快”诸语融合在一起的。这个“快”字是解开诗谜的一大秘诀。何也?血气流动快,总是与激情毗连在一起的。这便是“生理能”(血气)转化为“心理能”(题旨)的一大诀窍,此曰“生理能如何转换为心理能的现代意识论”(列宁)[22] 之大问题。其过程大致是:

李白说:“天生我材必用”,故“死里逃生”必通于“太一”(天生),这便是“天机启—六情畅”的环节与图像。若缺乏第一环节的统辖,仅是休闲外出之旅游归途,那么第二环节则会失落,第三环节便会成为无病呻吟,诗死胎中。

作诗须如是观,释诗、解诗更须如是观。当今中小学乃至大学课堂上的那种万古不变的“时代背景—主题思想—艺术特点”之僵化三联式,是以说教、废话毁灭了艺术。诗之亡,亦人之亡也。

六、韵律之经验主义与“血气—天机”之

神而不秘主义

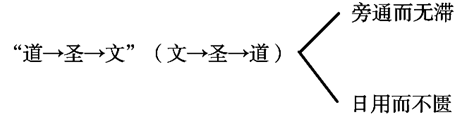

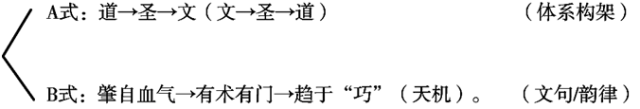

先说何谓“神而不秘”?神者,脱俗入圣也;秘者,不可宣也。故“神而不秘”者,即可闻可感的“神圣”性,甚至“当下即是”。中国诗韵形上之道,只具神圣性,而非神秘主义。《文心雕龙·原道》开篇即说“道沿圣以垂文,圣因文而明道,旁通而无滞,日用而不匮”,这便是《文心雕龙》庞大体系之三联式构架系统,一看即明明白白,并不神秘:

“道”是什么?《易·说卦》曰:“立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义。”阴/阳—柔/刚—仁/义皆是道,由天地而来。董仲舒曰:“天生之,地养之,人成之。”[23] 这便是中国文化中的“天人一体”关系。孔子说:“天何言哉,四时行焉,百物生焉。”[24] 四季轮转,白天黑夜交替,阴阳协调,百物才能生(包括人的生命)。由此壮举而升华为诗韵、音律则是回环、呼应、重复,即阴阳平仄、对偶对仗之举了。因之“旁通而无滞,日用而不匮”,无所谓神秘。究其实质,这是“生命”发生、发展之道。道由何而来?根源形态如何?可谓明明白白,一看便知。“道”具神圣性(或神明性),不属神秘“主义”。因之,刘勰的“道—圣—文”三联系统,真可谓把中国人为文、作诗、吟词的根源与机要全都说全了、说尽了,至于诗韵、音律则“肇自血气—有术有门—趋于‘巧’”,也一举并全。若把以上两个系统放在一起,则疑团释散,我们会有大悟:

B式通于A式,一了百了(A、B式与上文图1之三联式异途同归)。尽管沈约把B式归结为“天机”,但这天机也必由A式而来,其尽头处就是“道”,就是“圣”(圣/道一体)。道/圣明,则天机出。中国的诗韵、音律法则,在魏晋玄学时代,刘勰、沈约等人基本说“圆”了,亦可谓说尽了。这是一个伟大的开创性的古典时代。后世的诗人论客,则全都抛开A式,由“儒”入“禅”,在B式的“巧/天机”上,使尽禅性功夫,耸人听闻——羚羊挂角,无迹可求/不着一字,尽得风流/味在咸酸外……一言以蔽之,曰“神韵”。这便是明显的“神秘主义”了。魏晋之后,儒道佛三家合流,“后来者居上”,说“禅”者为优。故刘勰、沈约之后,以“禅”说诗,是一大潮流。离开上述之A式—B式,而另立以“禅”说诗者,多为“神秘主义”。历史的规律是:先则主流,后则“末流”。即使是王阳明“致良知”说,其末流一出,便“满街都是圣人”了。刘勰、沈约等人之诗韵、音律说,是神圣的A、B式,而后世末流趋于“以禅说诗”,说至尽头了,过分得意了,则是神秘主义(本文有时亦随口所说之“神秘”是“神而不秘”,而非神秘主义)。其“神”在于A、B式之贯通而至“道”字,其“不秘”在于诗韵、音律之流程逐阶而上,有层有序,有源有流,而非“无迹可求”,更非“不着一字,尽得风流”之“禅”性。本文执于如下观念:经验主义,只见成堆的客观事实,而不见闪烁的“道—圣—文”构架之性灵,故不可取;神秘主义,专心于“以禅说诗”,离儒别圣,故成为刘、沈之末流。回归于刘勰的“道—圣—文”构架系统,与沈约的周孔之春(平)夏(上)秋(去)冬(入)之声律系统,才是正道。然而,神秘主义,只要把“禅”畅通于“儒道”,其“秘”亦失矣,但经验主义却是中国文化思想中挥之不去的影子,需要警惕而又警惕,故下文,就偏锋于经验主义——应从大量“韵书”“律语”中超越出来,畅通于“道—圣—文”构架系统,才会有光明大道。诗韵、音律,既不可解而又可解,可解而又不可解,唯于二难中,始见其道、其圣;唯于容易中,则只见其文(或韵、或律)。下文,将围绕经验主义说起。

俗话说,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。这便是“作诗”的经验主义。中国人重经验,发源于中国历史记述之丰功伟绩。中国古代帝皇身边,最重要的不是保镖、女人,而是记史之人——左史记言/右史记事。究其源,即在于“天人一体”大环境中之变化与玄妙,难有1+2=3的确定性,只有从累累经验中,才会找到新路。

“韵里藏秘”,秘在“天机”,亦在“血气”。这些“生理—心理”之融合体,都是潜移不定的东西,但诗中已经写出来了的“诗句”,却又是确定了的东西。人们难以从玄虚不实的东西入手,只好从确凿的经验入手。故经验主义便依此流行。经验主义,是靠“范式”导航的,故诗有选本,如“唐诗三百首”;如何用韵与怎样把握平仄律,也有范式,故有各类“韵书”。其类大体有三:(1)《切韵》,隋代陆法言著(开创进入“韵”领域的简单条理经验);(2)《唐韵》,唐人所编,共206个韵部;(3)《平水韵》,宋代王文郁编,共分106个韵部(《平水韵》即为后来的“诗韵”)。“诗韵”的106韵部细分为:上平声(15部)/下平声(15部)/上声(29部)/去声(30部)/入声(17部)。每部的字数不等,多者近200字,少者也有10多个字。洋洋洒洒,活如一部大词典。后世常用韵书有:《佩文诗韵》《诗韵合璧》《诗韵集成》等,足供作诗者“左顾右盼”了。

于是作诗的人便得小心谨慎了,身边必须具备“韵书”,以便审查、校正,以免失笑于大家。诗人一旦走上这条“查字典”式的夹道,便近乎诗之亡了。刘勰曾说诗韵(音律)有术有门,但此术是诗人个性化了的术,此门也是诗人个性化了的门(刘勰曰“巧”)。术和门,对每个有性灵的诗人都存在着,但又并非“天下乌鸦一般黑”或“放之四海而皆准”,何也?因为它系于血气与天机。对于诗人自己,那是天成;对别人,则是神秘。伟大诗人的术与门,实在是“有术而无术”“有门而无门”——无术之术/无门之门,才是诗人真正的“有术有门”。词典式的韵书,也仅是词典而已,以此作诗即为大谬矣。

若谈到“经验”与“超验”的关系,康德的“先验论”大可借鉴。康德说,何谓先验?曰:“来自经验而又独立于经验。”[25] 康德既重视经验的根源(无经验之根据者,绝非先验哲学),但又必须扬弃了经验后,走向自身独立的领域(独立于经验),这才是先验论,若无此独立领域,终归是经验主义。牛顿见惯了“苹果落地”,故他创造了远离“苹果落地”现象的一门科学:“万有引力之学”(牛顿力学)。这便是来自经验而又独立于经验的自然科学例子。但中国文化是心性文化,很难做到这一点,尽管我们的文化传统有格言式寓言“守株待兔/刻舟求剑”的巨大讽刺效应,但似乎确也有人在“守株”中得了“兔”,在“刻舟”中得了“剑”,故中国文化不可能产生什么“先验”论(原因很多,非此一述)。但借鉴从经验论到先验论的“张力”精神(从经验论中超拔出来之玄力),却是可以的。例如刘勰虽说诗韵“有术有门”,但其立足点却在“巧”字上:有术有门(经验主义)与无术之术/无门之门(巧)(来自血气—天机的个性化之独立领域),笔者以为,此“巧”字(对峙于“规矩”),比康德先验论更有独立性与丰富性,它来自经验(术/门)是无疑的,然而它又超越与独立于经验也是无疑的,它终归又不是(不等同于)先验论,而是诗艺术中之“巧”论。两者何异也?前者之归宿点,是“因果律—逻辑”的理性精神,把“经验”升华为一种“规律”;后者的归宿点,是仁义道德的心性精神,把“经验”转化为特殊的“性灵”。前者,讲究对“物”的分析,一切都是透明的;后者,探寻“天人合一”中“人”的心性善恶,一切都“神”而不“秘”。故沈约说:

沈约以“天机—六情”之“启—滞”打开了韵律的新天地。无疑,“天机启”,是“巧”的根源;“六情滞”,则是“有术有门”之陷于僵化。“天机启”(指向“太一/血气”)比西方先验论超越了几个层次;而“六情滞”,则是陷于经验泥潭中而不可自拔。因之,“有术有门”,极易滑向“六情滞”;而“巧”则必然通向“天机启”(太一/血气)之神秘。

在中国文化中,不必“此山看来那山高”,西方文化中的“山”不都是高的,且其“高”是可以超越的。而中国文化中的“山”不都是低的,有的还是洋人无法超越的。沈约、刘勰之论,不管是古代之亚里士多德,还是近代的康德、黑格尔都永远说不出来(他们的“天才”用语,仅是“匠”艺的超越,与“太一/血气/心源”似乎无缘)。

上文之所以引出先验论来,并不是以先验论为唯一的归宿,而是“他山之石可以攻玉”——为我们的沉重经验主义打开一个门来,通向“巧—天机启”的广阔场景,趋于“太一/血气”(“心源”)的伟大神秘。

历史与时间的严酷拷问与解答,真令人揪心——韵语、音律之发达于魏晋,为何并非偶然?那是一个朝夕无保,“白骨蔽平原”的时代。人们既叹息生命之短暂,更叹息时间之匆匆。“对酒当歌,人生几何”——时代呼唤生命的永恒,更呼唤流逝时间的复制与归来。

七、结语

作诗,并不是简单的遣词造句的事,而是缔造出许许多多的“此一个”“彼一个”的伟大诗性神秘:既挽留欢乐的美好时光,也刻下痛苦难堪的记忆,让人有无穷的享受和无尽的哲思,乃至万古常新——“仓颉造字,鬼神泣”的本义,也许多在这里。聆听历史的回响:唐诗、宋词确是中国人的崇高灵魂,[26] 诗中之平仄、对偶、对仗、拗救相粘之句法,那是中国人充满情意的手舞足蹈;在诗性国度里,不管是男士君子,还是窈窕淑女,其一举手、一投足,都是中华文化令人无穷回味的诗。蓝天白云下,太极拳是阴柔的诗,少林武打是阳刚的诗;书法理论家所精心构造的“永”字八法(此正是一个本于太一、流于血气的韵律结构体),即“做人”的做法,作“诗”的诗法。亦曰:“文(字)如其人”也,韵亦如其人也!

[1] 作者简介:黄华军,女,1976年生,广东茂名人。华南师范大学文学院讲师,哲学博士。主要研究方向为哲学、美学。

[2] 押韵是为了便于记忆。此说分两个层次:深层,是充当了远古时代的文化使者,钱穆先生说,中国远古时代不是神话时代,而是无文字记载的“传说”时代,人们仅是口头相传,以韵网罗记忆,远古之原始韵语,具有巨大历史贡献;浅层,是后世人们的习俗之说。

[3] 《新编说文解字大全集》,北京:中国华侨出版社,2011年。

[4] 《孟子·尽心上》。

[5] 《典论·论文》。

[6] 《文心雕龙·总术》。

[7] 《文心雕龙·总术》。

[8] 《文心雕龙·总术》。

[9] 黎靖德编:《朱子语类》,北京:中华书局,1986年,第3297-3323页。

[10] 参见钱穆:《现代中国学术论衡·略论中国音乐》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第285页。

[11] 《论语·季氏》。

[12] 朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年,第54页。

[13] 野村良雄:《音乐美学》,金文达、张前译,北京:人民音乐出版社,1991年。

[14] 《易·说卦》。

[15] 郁沅、张明高:《魏晋南北朝文论选》,北京:人民文学出版社,1996年,第300页。

[16] 郁沅、张明高:《魏晋南北朝文论选》,北京:人民文学出版社,1996年,第442页。

[17] 张璪没有作品流传下来,张璪此语出于张彦远:《历代名画记》。

[18] 李济:《安阳》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第298页。

[19] 郁沅、张明高:《魏晋南北朝文论选》,第297页。

[20] 郁沅、张明高:《魏晋南北朝文论选》,第298页。

[21] 郁沅、张明高:《魏晋南北朝文论选》,第299页。

[22] 参见列宁:《哲学笔记》。

[23] 《春秋繁露·立元神》。

[24] 《论语·阳货》。

[25] 康德:《未来形而上学导论》,庞景仁译,北京:商务印书馆,1997年,第31页。

[26] 史学家钱穆先生曾说:中国史学是世界史学的辉煌,中国人不学中国历史,是巨大的损失。到晚年时,他又说,中国人不学中国史之损失,远比中国人不学唐诗之损失大。何以故?全在对“人生哲学”的体验上。参见钱穆:《晚学盲言》。

责任编辑:孙页

The End

《上海文化》

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引( C S S C I ) 扩展版来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

主办单位

上海市作家协会

上海社会科学院文学研究所