从首次演出到今天只不过四分之一个世纪,《哥本哈根》已然成为无可争议的经典。三个人的灵魂往返穿越于时间隧道,在如同音乐一般呼应、交织、冲突、停顿而又继续推进的对话中,包含着令人窒息的情感和思想的浓度。本文对这部伟大的戏剧进行了精彩的解读,或许能让我们在经典的魅力之中拾取一些对于人性的信心,来面对这个世界的不确定性。

一、序言:从“哥本哈根之谜”到“《哥本哈根》现象”

物理学上著名的“哥本哈根之谜”围绕两位著名的量子物理学家的会面而展开。曾获得1932年诺贝尔物理学奖的德国物理学家沃尔纳·海森伯(Werner Heisenberg)被纳粹德国委以重任,并以“铀俱乐部”首席理论物理学家的身份,负责领导核反应堆的实验并研制原子弹。而他的老师(也是他精神上的父亲)尼耳斯·玻尔(Niels Bohr)在被德国占领的丹麦从事相关物理学研究。1944年玻尔前往美国参与“曼哈顿计划”,这对同盟国成功研制原子弹起到了关键作用,也间接加速了轴心国的战败。两位科学家在专业素养上势均力敌,纳粹德国早以先人一步之势开展核反应堆研究,但为何海森伯领导的“铀俱乐部”在这项研究上竟无疾而终?就在战争局势紧张的1941年,海森伯前往哥本哈根与玻尔有过短暂会面,这次会面并没有留下任何档案,但两人分属的不同阵营的科学研究却在此之后拉开差距:1939年纳粹德国已开始了原子弹研发项目,可到了1942年便停了下来,原因是海森伯对原子弹达到武器级别的可行性提出质疑;而美国“曼哈顿计划”于1942年正式启动,1945年美国便在日本广岛和长崎投放了原子弹,加速了日本投降。两位科学家1941年的这场会面成为科学史上著名的谜团——“哥本哈根之谜”。

沃尔纳·海森伯(Werner Karl Heisenberg,1901—1976)

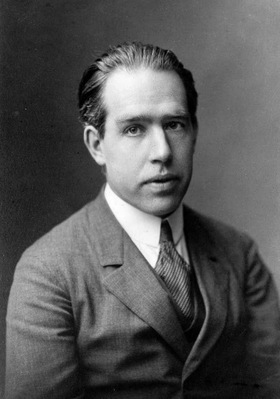

尼耳斯·玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885—1962)

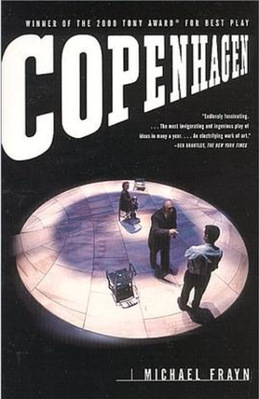

1998年,英国剧作家迈克尔·弗雷恩(Michael Frayn)以“哥本哈根之谜”为依托,以两位量子力学巨擘海森伯、玻尔和玻尔的妻子玛格丽特(Margrethe Bohr)的鬼魂为三个仅有的登场人物,创作了连获普利策、托尼两项大奖的戏剧《哥本哈根》(Copenhagen)。这部剧围绕“海森伯为何而来”这一问题,假借三位当事人的鬼魂之口,还原会晤场景,追问1941年“海森伯之行”的目的。该戏最初于1998年在伦敦西区上演,风靡欧美,至今仍在世界各地不断搬演。全球对这部戏剧持续的关注度,在戏剧界形成了极为罕见的“《哥本哈根》现象”。2003年,《哥本哈根》由王晓鹰执导,在中国首次上演于北京人艺小剧场,这一版本至2022年已在国内上演了400多场,被誉为“小剧场话剧标杆之作”。历史上的“哥本哈根之谜”至今未解,观众对《哥本哈根》的解读也谜团重重,甚至会带着上次观剧留下的疑问和困惑,再次走进剧场,反复解读这部戏。《哥本哈根》中功利与良知的博弈、科学与伦理的较量,仍旧困扰着未来科学的发展和人类的生存。

有人说,在艺术中,戏剧最接近哲学,最能充分体现世界本质。《哥本哈根》可能就是这样一部剧,它新颖的结构形式无疑是引起西方戏剧界广泛关注的原因之一,而其常演不衰的强大艺术感染力则与它抽象的、丰富的哲理内涵息息相关。弗雷恩巧妙地结合了科学与人文,将物理学的不确定性原理和互补性原理作为创作基础,传达了对宇宙世界与第二次世界大战关键时刻人类社会的深入思考。弗雷恩还运用非线性叙事及意识流语言来构筑历史与记忆的不确定性,进而揭示万物本质的不确定性。剧中还出现了不同层次、不同类型的他者视角,暗示了人类社会的内核实则为自我与他者的关系。但幽灵始终为戏剧主角,三个鬼魂的回忆所再现的客观世界充其量只是一种幻象,自我与世界的存在被解构并归于虚无。这部戏的意义不仅在于揭示科学与伦理对冲的困境,表达弗雷恩对宇宙与现代社会的形而上学思考,更在于依托幽灵否定戏剧中的所有探寻,解构一切本质主义。

二、不确定性原理:自我与万物本质

量子力学中的“哥本哈根解释”是20世纪科学的重要原则,不确定性原理和互补性原理共同构成了“哥本哈根解释”的两大支柱。弗雷恩将这两个物理原则渗透于《哥本哈根》剧中,科学原理成为戏剧创作的基石,戏剧成为科学反哺人文的门径,使这部戏看起来像是一部科学剧。《哥本哈根》从一个关键点着手,即“海森伯之行”,开篇便提出了贯穿整部戏的疑问:“海森伯为何而来?”又借玻尔之口给出了答案:“有些疑问是无答案可寻的。”弗雷恩以历史真相、回忆、真理的复杂与不可测,回应了量子力学的不确定性原理,这个科学原理最终上升为万物不确定性的本质,物理学家的科学探寻通向了存在的形而上学思考。

《哥本哈根》以海森伯、玻尔和玻尔的妻子玛格丽特三个鬼魂的对话为主要情节,对1941年的“海森伯之行”进行了不同视角的追述,海森伯和玻尔对那次短暂而秘密的会晤进行了三次重构,每一次重构的结束都是下一次回忆的开始。线性叙事变得破碎和颠倒,使观众虚实难辨。这部戏在虚构与真实、自述与对话之间,完成了多角度、多层面的叙事。每当真相要浮出水面,总是如“舵柄‘砰’地猛然回撞”般,又一次落入水中:

玻 那么,海森伯,你为什么在1941年来哥本哈根?不错,你要告诉我们你心中的恐惧。但关于美国人是否在研制原子弹,你并不认为我会告诉你实情。

海 是的。

玻 你也并不真的期待我制止他们。

海 是的。

玻 不管我说什么,你将回德国继续你的反应堆研究。

海 是的。

玻 那么,海森伯,你为什么还要来?

海 我为什么还要来?

三个鬼魂的追忆,破除了正常逻辑下的时空概念,过去、现在与未来不停穿梭,交织在对话中。非线性叙事手法以及意识流般的对话造就了回忆的不可靠以及历史叙事的不确定性。历史“并不是任意的古物陈列,甚至也不是发生在过去的事,而是作为一种特殊的文本而存在的”。玻尔不断重复着“我们再写一稿”:历史的真相没有唯一真实,只有多份草稿。因此,这部戏主要讲述的不是科学真理的不确定性,而是历史的不确定性,展现了历史事件及其发生原因的模糊性,它还暗示了事件发生的偶然性,认为历史学家不可能完全了解发生的历史。鬼魂们对真相的不停追溯,其结果竟是真相的不可追溯。

除了历史真相的不确定外,人的行为目的和记忆也具有不确定性。海森伯不断追问自己来到哥本哈根的目的,但最终海森伯认为“我来哥本哈根仅仅是我想过这么做。每天,有成百万件事我们做了或没做。成百万个决定是它们自生的”。海森伯也无法弄清自己到底为何而来,“海森伯之行”的目的可能一开始就无从追寻。回忆,是《哥本哈根》的全部情节,而这种回忆又依赖于三位主人公的语言。事实上,由语言堆砌的回溯无法达成,记忆也“测不准”。正如玻尔无法记清枪击的是卡西米尔还是伽莫夫,三人对会面的时间、地点也说法不一:

海 我们去了哪儿?当然是费莱德公园,过去我们常去散步的地方。

玛 但是费莱德公园在学院后面,离我们家足有四公里呢。

海 我能看到飘落的秋叶在室外乐池旁边的街灯下掠过。

玻 是的,因为你把它记作是十月!

玛 而那是九月。

玻 没有落叶!

玛 况且那是1941年,没有街灯!

玻 我记得我们就没走出我的书房。我能看到书桌台灯下纸页的飘动。

观众随着三人的交谈时而回到过去,时而又回到当下。回忆的不确定性一方面是因为记忆具有主观性,另一方面又因舞台上的时间具有流动性。“每部戏剧都是原生的,因而每部戏剧的时间都是当下。这绝不意味着静止,而只是戏剧时间发展的特殊方式:当下流逝,成为过去,但同时它作为过去不复具有当下性。当下的流逝在于它完成了转变,在于从它的对立中萌发了新的当下。”所以主人公当下对1941年的回忆依然不断地成为过去,成为当下的回忆。语言和世界都不具有任何本质结构,“本质对我们隐藏着”。三个鬼魂的语言也永远无法定义事件,回忆只能变成永无尽头而又徒劳无功的任务。

王晓鹰导演作品《哥本哈根》剧照

弗雷恩用多视角、非线性的叙事方法以及意识流的戏剧语言,揭示了历史、记忆等的虚构性。戏剧中徒劳无功的追溯从根本上瓦解了存在的意义,支持了量子力学中的不确定性原理。不确定性原理一直在各种领域中被人们大量使用,这一理论不可避免地被不可靠的叙述者、具有主观性的语言等借用,弗雷恩在《哥本哈根》这部戏中的主要成就,就是为这一令人倦怠的隐喻带来一种全新的视角。现代科技的发展将人类又一次置于宇宙中心,认知的确定性变得短暂,不确定性成为常态,《哥本哈根》便是将生活中诸种不确定性因素展现出来,甚至触及万物本质的不确定性。《哥本哈根》中的多视角叙事呈现了历史的多种样貌,也为历史还原带来了多重可能性。历史的“复述”可以从不同的角度展示当事人的动机,但却无法还原事件的真相。不确定性原理被诸如人类学、文学等领域广泛采用的原因之一,就是不确定性原理对非科学家来说不那么令人生畏。弗雷恩也曾在题跋中表示,不确定性原理已经成为一个常用的科学新词,被泛化到失去了大部分本质意义,但他的意图并非继续将这个词泛化,而是用不确定性来比喻记忆的深不可测。记忆与真相的博弈过程迂回地展现了伦理与政治、意识形态之间不可回避、甚至完全冲突的悖论,表达着弗雷恩对真理与信仰的反思以及对世界终极本质的困惑。记忆就是真相吗?真理是什么?世界的本质又是什么?也许正如弗雷恩在剧末对万物本质的揭示那样:

一切得以幸免,非常可能,正是由于哥本哈根那短暂的片刻,那永远无法定位及定义的事件,那万物本质上不确定性的终极内核。

三、互补性原理:自我与他者

弗雷恩借用海森伯的不确定性原理,探寻万物的形上本质,同时将玻尔的互补性原理运用在思考自我与他者、与社会的关系中。弗雷恩的《哥本哈根》将玻尔与海森伯的“哥本哈根解释”广泛运用于人文与伦理中。正如不确定性原理与互补性原理构成了“哥本哈根解释”的两大支柱,弗雷恩也在《哥本哈根》中进行有关宇宙和人类社会的双重思考。三人以自我为中心的叙述视角,多维度展现了“海森伯之行”错综复杂的目的和人性的隐微。但自我中心所产生的自我审视的盲区,只有借助他者的外部视角才能弥补。这部戏中,海森伯与玻尔就像是粒子与波,既相互补充又相互矛盾:

玻 ……仅仅一年多时间,他创立了量子力学。

玛 那是在他和你一起工作时产生的。

玻 主要部分是他在哥廷根时同马克斯·玻恩和帕斯夸尔·约尔丹工作时完成的。而又过了一年左右,他便创立了测不准原理。

玛 是你作了补充。

玻 对这两个原理,我们都进行了争辩、探讨。

海 大多数重要的研究我们都是合作的。

玻 海森伯通常是主导。

海 玻尔则使它臻于完美。

海森伯和玻尔在科学工作中通力合作、互为补充,但两人又因在战争中身处不同阵营而相互矛盾。这部戏从互补性原理出发,描摹了科学家在不同阵营下的科学与伦理困境:玻尔与海森伯既要对科学负责,维护国家与阵营的利益,又要背负人类共同体的命运。玻尔在“曼哈顿计划”中起到了至关重要的作用,而海森伯或许并非在制造核武器方面无能,而是努力保持控制,使核技术无法用于战争。互补的他者视角挖掘出了埃尔西诺(Elsinore)——人们灵魂深处的暗角,呈现出历史事件的多种侧面,也使正义与伦理的多元化成为可能。

回忆在三个鬼魂的对话中展开,而每段回忆均存在一个中心视角。不同视角间的追叙形成“他性”界定关系,中心话语者便会产生自我视角的盲区,依赖他者的镜像反馈。玛格丽特曾说:“如果是海森伯在宇宙中心,那他在宇宙中的盲点就是海森伯。”这部戏通过中心叙述者的变换,展现“海森伯之行”的不同侧面。虽然“没有什么想象性的或记录在案的话语能够提供到达不变真理或表现不变人性的途径”,但多维度、多视点的陈述弥补了单一视点的盲区。三个鬼魂各自视角下迥异的真相,与剧中其他两位人物的记忆形成对话,使人物形象逐渐饱满,情节发展更具开放性。第一次复盘时,在玻尔与玛格丽特的谈话中,玻尔是话语中心者,玻尔认为“海森伯之行”的目的是窥探核裂变的实现可能和实施困难,并进一步了解同盟国的核裂变研究进展。之后,玻尔怒气冲冲地结束了与海森伯的散步,海森伯成为话语中心者,他诉说自己来到哥本哈根的目的是为了提示玻尔:对于核反应堆,“我们可以一起停下来”。在以玛格丽特为中心的回忆中,她认为海森伯或许是纳粹的得力助手,他此行的目的是炫耀自己的成功或寻求玻尔的赦免。弗雷恩通过多元的、互补的话语视角剖析了战争中两位物理学巨擘的多重心理,也揭示出这次会面所裹挟的个人情感、国家利益、阵营冲突。正如海森伯所说:

最有趣的。最有趣的你从未想到过。互补性,又来了。我是你的敌人又是你的朋友。我是人类的危险又是你的客人。我是粒子又是波。对普世众生,我们有应尽的道义,而永远无法调和的是,对同胞、邻居、朋友、家庭、孩子,我们还有应尽的责任。我们不得不同时运行于不止两条,而是二十二条切口。

玻尔与海森伯互为参照、相互补充,两人又作为一个整体被作为第三者的玛格丽特审视。玛格丽特除了在与玻尔的对话中道出双方会面的严峻性与当时形势的可怖性,还偶尔跳出对话者的身份,作为旁观者补充故事背景:“自打那次来访后,他就不再是朋友了。那是尼耳斯·玻尔与沃纳·海森伯举世闻名的友情的终结。”第一幕以玻尔与玛格丽特的交谈开始,讲述故事的由来,海森伯作为局外人,自说自话。之后海森伯介入两人的对话中,海森伯与玻尔的对话变成主体。此时玛格丽特又为观众提供了局外人的视角,是玻尔与海森伯这段对话的潜在叙述者与观察者。一开始玛格丽特的角色可能不如两位男性重要,因为她并没有发起任何关键行动,但她存在的意义是倾听、质疑、回击并且评估其他两位人物的言行。玻尔与海森伯,以科学家的身份参与第二次世界大战的历史,甚至一定程度上对各自阵营的胜负起到决定性作用,而玛格丽特在舞台上置身科学与历史之外,成为双方的观察者,也是剧作家“第二自我”的显形。历史参与者与历史观察者的视角互为补充,相互抵牾的言说显示的却是自我与他者关系的紧密性、参照性。观众凝视着舞台上戏剧内部的有机互动,因而观众又成为剧作家和戏剧作品的外部观察者。这种自我与他者、凝视与被凝视的关系正是互补性原理的题中之义。人们将自我居于“感知—知觉”体系的中心,就是遮挡了他者的反馈与参照。

《哥本哈根》这部戏的名字具有双重涵义:哥本哈根既是“海森伯之行”的发生地,又代表海森伯与玻尔提出的量子力学的重要阐释——“哥本哈根解释”。弗雷恩将“哥本哈根解释”的两大重要支柱,即不确定性原理与互补性原理,融入戏剧的构思与创作中。弗雷恩对不确定性原理的运用旨在阐释人对世界的认识,而对互补性原理的化用则意在观照人与社会的关系。自然世界与人类社会组成了整个宇宙,正如不确定性原理与互补性原理支撑着现代物理的重要原则——“哥本哈根解释”。这部戏用科学阐释历史,也用人类故事解释物理概念,是科学的不确定性原理与戏剧的不确定性呈现(如何理解历史与现实)的深度互文。伊丽莎白·利恩(Elizabeth Leane)认为这种将科学原理拟人化的过程是当今物理学反复出现的特征之一,因为科学家们经常依靠“量子寓言”,也就是科学与人类社会的类比,来解释复杂的思想。弗雷恩运用互补性原理,在多视角凝视下还原了“海森伯之行”的历史,并在其中嵌入了自我与他者、人类与宇宙、科学与伦理的思考。互补性原理认为一个物理量只有被观测或度量时才有意义,正如戏剧的最终生成需要依赖观看/凝视的行为,人类社会的活动也要由观察来定义,社会中自我与他者的凝视与被凝视关系也体现了社会关系的本质。尽管第三次技术革命已经让人类处于宇宙中心,但人类也因此而处于视觉盲点,看不到科学主义的偏见,容易忽视科技带来的灾难与伦理困境。《哥本哈根》立足于互补性原理,洞悉各位人物在灾难性时刻下人性的隐微。弗雷恩无意褒贬战争中的任何一方,更无心判别海森伯是“不能”还是“不为”,他的戏揭示的是人类在面对战争威胁、科技进步之时晦暗不明的伦理挣扎,这也是在解构的利刃和“一切皆虚无”的观念之下,这部戏剧最能触动人心的地方——只有人会面对伦理选择。

四、幽灵性在场:虚无与解构

在戏剧《哥本哈根》中,鬼魂的设计,即幽灵,是不确定性原理和互补性原理得以实现的根本。剧中的海森伯与玻尔回忆起共同去埃尔西诺的旅行,他们在那里讨论了哈姆雷特:“自从我们知道哈姆雷特曾住过那儿,整个埃尔西诺变了个样。那儿每一个暗角都提醒我们人类灵魂的阴影。”哈姆雷特的主题也与幽灵相关,“不确定性也是莎士比亚的主题之一,提及哈姆雷特,使哥本哈根会议更加难以捉摸”。“海森伯为何而来”这一问题犹如哈姆雷特的幽灵盘旋于整部戏剧,却始终悬而未决。剧中的互补性视角通过三个鬼魂的交流呈现,最后一次复盘中说话者的幽灵,又以外部视角补充自我视角的盲区。在“哥本哈根解释”下,有些事情是不可知的,同样,这些幽灵角色所面对的问题也没有答案。剧中弗雷恩对宇宙万物和人类社会的思考均寄托于鬼魂,这使得一切没有记录在案的想象成为可能,同时也解构了舞台上建构的一切。由于万物本质的不确定,“海森伯为何而来”的问题从根本上来说无法回答,且寻求答案的主体也是幽灵,所以三个鬼魂无论怎么“再写一稿”也都是徒劳。

剧院是表现鬼魂的最佳场所,因为舞台上的退场和出场重现了生者与死者之间的关系。三个鬼魂的滔滔不绝削弱了我们对幽灵身份的感知:三人当下的在场是幽灵性的存在,是“肉身和现象性使精神以幽灵的形式显性”。玻尔与玛格丽特的对话在最开始便陈述了三人已故的现实:

玻 如今我们三人都已死去,不在人世,亲爱的,还有什么要紧吗?

玛 人死去了,疑问还一直在,鬼魂般徘徊着,寻找着他们生前未能觅得的答案。

肉体虽然消散,但仍旧以幽灵的方式显现,继续寻找答案。“鬼魂是什么?一个幽灵的实在性或在场。”弗雷恩在后记中写道,这部戏的触发点(trigger),是海森伯回忆录中的一句话:“我们终于感到最好不再去搅扰昔日的魂灵。”弗雷恩于是设想,若干年后,当所有当事人都成了魂灵,继续争辩昔日的疑问,他们是否能获得对当年事件更多的理解?《哥本哈根》这部戏看起来“有据可查”,但即使剧作家掌握了所有的历史实据,其进入角色们头脑之中的唯一途径仍然是想象,而想象也是戏剧的本质。在这部戏中,舞台上的三个鬼魂是想象的表征。戏剧人物以鬼魂身份为依托,既肯定了万物存在的真实性,又否定了客观实在的绝对性。三个鬼魂的激烈争论印证了他们的存在,但鬼魂的身份又让这份存在幻化。他们的交谈一方面建构了过去,又因幽灵的身份而解构了一切建构。

戏剧中的三位言说者既是1941年会晤事件的亲历者,又是三人的鬼魂。三个鬼魂既是“回溯的主人”,又是历史的看客。鬼魂的不同视角虽具有互补性,但回忆的不确定性使真相扑朔迷离。三个鬼魂游离于现实与虚幻之间,既有激烈的言语交锋,也有不合逻辑的意识流陈述。自我陈述,三方交谈,既诉说着每个人眼中的“客观历史”,又像是灵魂与肉身的双向对话:

首先是对玻尔工作的场所——理论物理研究所的一次正式拜访,在旧日熟悉的餐厅里一顿面面相觑的午餐,当然没机会与玻尔交谈……你永远无法看清当时身临其境的种种细节。那是玻尔吗——坐在餐桌的上首。我仔细地看,是玻尔,还有罗森塔尔,还有默勒,我该见的人都在……然而,多么尴尬的场合——我至今记忆犹新。

抽离的视角让鬼魂看清亲历者的心理,参与会晤的亲历者却永远无法看清那时的自己。当三人都已成为鬼魂,他们的精神才能够通过幽灵这一精神的现象躯体显形于大庭广众之中。纯粹的当下无法表达,幽灵正好可以完美地体现某一事物处于存在与非存在之间的特性,就像生死同在的“薛定谔的猫”,将观众引向一种开放性思考。

除了戏剧人物均为幽灵,主人公的灵魂与肉身形成对话外,戏剧中还有一位一直隐形却始终盘桓于海森伯之上的幽灵,克里斯汀——玻尔夫妇的长子。玛格丽特不止一次提到,玻尔就像海森伯的父亲,海森伯又与克里斯汀极其相似。她第一次提到克里斯汀是在三人第一次复盘之时:

又是沉默。开头燃起的火星熄灭了,现在火灰已变冷了。我几乎开始可怜他了。独自坐着,周围都是恨他的人。一个人面对着我们俩。他看上去又年轻了,就像1924年刚来的时候。比克里斯汀现在要年轻。羞怯、自负而又渴望被人喜爱;恋家而最后又渴望离去。可是,是啊,令人伤心,因为尼耳斯爱他,他曾是他的父亲。

海森伯被玻尔夫妇视为自己的孩子,尤其是当克里斯汀落水丧生后,玻尔夫妇更是将对长子的爱投射到海森伯身上。克里斯汀是海森伯的幽灵性存在,落入水中的克里斯汀,亦如深陷道德困境的海森伯,等待着父亲(玻尔)的救赎与赦免:“船上的那短短片刻,浪涛汹涌,当舵柄‘砰’地猛然回撞,克里斯汀落入水中……当他挣扎着扑向救生圈时……就差一点就抓住了。”对待克里斯汀,玻尔做了一个科学的选择:扔下救生圈,而非跳进海里。就像面对纳粹,海森伯只有默默地控制裂变研究而非正面反抗,因为他知道这一举动除了牺牲之外毫无意义。坠入伦理深渊的海森伯迷失了,亦如落入水中的克里斯汀,所以戏剧中玻尔多次称海森伯为“迷路的孩子”和“失落了很久的孩子”。而玛格丽特也明白,“在海森伯与你的友情中,那是最后也是最至关紧要的一次请求,在他无法理解自己时,希望得到你的理解”。幽灵般的克里斯汀就是海森伯自己,他像个孩子一样渴望精神上的父亲(玻尔)给予他指导和理解,而玻尔抛出的救生圈未能拯救克里斯汀,亦如1941年的会面未能拯救海森伯。“克里斯汀事件”幽灵般地环绕在舞台上,也恒久地萦绕在玻尔的心头。

丹麦皇家剧院话剧《哥本哈根》

在最后一次对历史事件的复盘与重写中,三个鬼魂发言的视角与口吻又与前两次大相径庭。三位言说者交替陈述,自言自语,但言语中提及一位在场却隐形的他者——说话者的幽灵。前两次的回溯,鬼魂们沉浸在1941年会面的自我角色中,探寻“海森伯之行”的目的。而第三次回溯的视角则是幽灵本身,发言者即亲历者的幽灵以抽离的视角审视着场上的三位主角,三位人物各自的幽灵在最后时刻显形:

玛 我注视着屋内的两张笑脸,一张笑脸尴尬、讨好,另一张则由热情洋溢变得客套。还有第三张笑脸,我知道,始终彬彬有礼,我希望如此,而始终心怀戒意。

海 你还抽空去滑雪吗?

玻 我扫了玛格丽特一眼,此刻我看到了她能看到而我却看不到的——我自己,当可怜的海森伯犯蠢时,笑容从我脸上消失了。

海 我看到他俩注视着我,这时,我还清楚地看到了室内的第三个人,先愚蠢发问后故作体贴的纠缠不清的客人。

三位人物在自说自话时,明显都看到了舞台上的无实体的自己,这让人物彼此间有了一段从未有过的距离,三人也因此获得了一种短暂的洞察力。他们同时能够看到自己,也可以被看到,既是对话动作的行动者,又是思考者。三人虽处在对话中,但又彼此疏离,自述中还隐含着某种对话感。海森伯、玻尔和玛格丽特在这最后的回溯中均成为各自的幽灵,他们不断地参与历史的重述,偶尔又回归幽灵,成为看客。如果说,三个幽灵的回忆已是对1941年“哥本哈根之谜”的一次解构,那么最后一次“草稿”中看不见的、说话者的幽灵,则是对这种解构的再解构。

幽灵虚无缥缈、难以捉摸,“海森伯之行”不是更清楚了,而是维度更多、更难确定了。只有当肉身消散、幽灵显现,三位主人公深深封闭的潜意识才能被触发,观众看到了历史的多重侧面。《哥本哈根》中的三个鬼魂凭借语言建构记忆的多种可能,当他们在假想的玻尔的客厅里进行第三次回顾时,那无实体的幽灵再一次审视着场上三个幽灵的言语,阻碍着三个幽灵试图形塑的回忆,也瓦解了还原会晤情节的最后可能。当代戏剧倾向于运用科学领域的新发现如量子力学、进化理论、神经科学等强调知识的有限性,以及因果关系和亚里士多德式叙事结构的局限,从而表现戏剧本身的不确定性。幽灵在戏剧中的出现虽不陌生,但在《哥本哈根》中的运用则表达了这部戏本身的解构意义:一切的不确定。此外,幽灵这一载体也充满解构意义,一切的回溯都建立在一种潜在的虚无之上。无论是无法确定目的的“海森伯之行”,还是三个鬼魂之间的互补性视角和无实体幽灵的外部审视,在戏剧结束的那一刻均归于虚无,对“哥本哈根之谜”的无尽探寻也成了荒诞。弗雷恩凭借三个鬼魂的追忆表达了对历史实在的追问与求索,但追问的答案则随着戏剧结束而消散。

五、结语

《哥本哈根》几乎吸收了西方现代派戏剧近一个世纪的探索成果,如存在主义、表现主义、荒诞主义等戏剧元素,并借鉴了由战争、核弹带来的灾难性经验以及20世纪科学的突破性思维。20世纪物理学的突破对人类思维产生了深刻影响,如相对论的提出和量子力学的出现。艺术家们也受到新思维的影响,试图将科学成果运用到艺术中。弗雷恩将量子力学中的不确定性原理和互补性原理融入《哥本哈根》中,试图背靠现代物理学原理阐释世间万物本质上的不确定性。一些哲学家相信客观的、确定的真理存在,认为存在一个客观的观察者,能够从世界外部观察世界、获取真理,量子力学的出现粉碎了这种虚拟的客观性。弗雷恩在剧中借用量子力学的“哥本哈根解释”,解构式地呈现“哥本哈根之谜”的那个历史时刻,最终回归虚无缥缈的幽灵,这实则否定了传统意义上的客观观测,因为根本不存在客观的本质主义,一切都是虚无。弗雷恩通过幽灵这一间性存在,实现了物理与戏剧、科学与人文的互文,在处处关涉现代物理的科学剧中否定了二元结构的确定主义,传达了解构主义的哲学思考。当观众沉浸于舞台上关于核物理的头脑风暴,期待着玻尔与海森伯的“再写一稿”,灯光亮起,幽灵退场,留给观众的只有恒久的虚无。

原刊于《上海文化》(文化研究版)2023年第4期,注释从略

【作者简介】

陈戎女,文学博士,北京语言大学教授、博导、博士后合作导师,现为国家社科基金重大项目首席专家、北语比较文学研究所所长、辑刊《当代比较文学》主编。主要学术研究方向有:西方古典文学研究、跨文化戏剧研究、比较文学研究等。

郑芳菲,女,1992年生。北京语言大学比较文学专业博士研究生。主要研究方向为西方经典与比较文学、跨文化戏剧。

【新刊目录】

《上海文化》(文化研究版)

2023年第04期

新时代新视野

曹晓华 英文新媒体译播策略与上海城市形象的对外传

访 谈

文以诚 苏典娜 中国艺术与文化

理 论 纪念蒋孔阳先生诞辰100周年

刘 涛 创作与理论的交融:蒋孔阳诗论刍议

刘 婷 文艺批评的界限与价值——对蒋孔阳先生艺术标准问题的再阐释

文 学

李 鲤 潮水起落之间——读王安忆的《五湖四海》

易文杰 加速时代的上海叙述与慢速美学——以金宇澄《繁花》为中心

奚炜轩 “变形记”与“招魂术”——评林棹《潮汐图》兼论“新南方写作”

文 化

曹 钺 纠结的道德想象:正能量短剧的批判技术文化话语分析

周 静 私人空间的景观化——以“沉浸式回家Vlog”为例

文 艺

李 阳 个性·地域·时代——袁雪芬在经典越剧《祥林嫂》中的多维表达

胡红萍 新中国“文化外交”视域下越剧的国家话语表达策略——以《打金枝》为例

吴筱燕 言情与崇高——从《北地王》看越剧女性视角的发展

经 典

陈戎女 郑芳菲 戏剧《哥本哈根》中的解构主义

笔 记

季剑青 “如画”的北京:裴丽珠与她的《北京纪胜》

编后记

英文目录

封二 曹琼德《苗女》

封三 好书经眼录

《上海文化》

中文社会科学引文索引(CSSCI)(扩展版)来源期刊

中国人文社会科学核心引文数据库来源刊

社长:徐锦江

常务副社长:孙甘露

主编:吴亮

执行主编:王光东

副主编:杨斌华、张定浩

编辑部主任:朱生坚

编辑:木叶、黄德海、 贾艳艳、王韧、金方廷 、沈洁 、孙页

《上海文化》(文学批评版)

主办单位:上海市作家协会

地址:上海市巨鹿路675号

邮编:200040

电话:021-54039116

电子邮箱:xinpiping@163.com

邮发代号:4-785

出版日期:单月20日

《上海文化》(文化研究版)

主办单位:上海社会科学院文学研究所

地址:上海市中山西路1610号2号楼928室

邮编:200235

电话:021-54908148

电子邮箱:shwh@sass.org.cn

邮发代号:4-888

出版日期:双月20日

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵