1862年12月1日,林肯总统这样讲道:“我们不可能逃避历史……这一场我们正在经历的烈火般的考验将谱写出我们的命运,我们将为后世人永远相传,或名垂青史,或声名败坏。”整整一个月后,1863年元旦,林肯总统签署了《解放黑人奴隶宣言》。林肯告诉他的内阁:“如果我的名字可以永留青史,那就是因为这一法案,而我的全部灵魂都写在里面。”

《林肯传》,詹姆斯·麦克弗森著,田雷译,

中国政法大学出版社,2016年

林肯刚过而立之年时,只是一位生活在美国伊利诺伊州的西部青年。因情场受挫,他曾对自己的人生产生了深深的怀疑,在一封于1841年初写给友人的信中,林肯称自己“情愿一死了事”,只不过是“心有不甘,他尚且没有做过任何一件事,可以让世上任何一个人记住他曾经活过”。

二十多年后,“1865年4月14日,趁着林肯一家人在华盛顿福特戏院观看一出喜剧,布思抓住机会进入林肯家人的包厢,开枪,击中林肯的头部。第二日清晨,7点22分,美利坚合众国的第十六任总统离开了这世界。”在这本为纪念林肯总统诞辰两百周年而于2009年出版的“林肯小传”中,詹姆斯·麦克弗森教授以极洗练的文字将林肯遇刺这场国之悲剧一笔带过,仿佛这位当代最著名的美国内战史研究者也不忍在此历史场景驻足逗留片刻。正是在林肯总统停止呼吸的那一刻,他的战争部长斯坦顿为他祷告:“现在,他已属于千秋万代。”

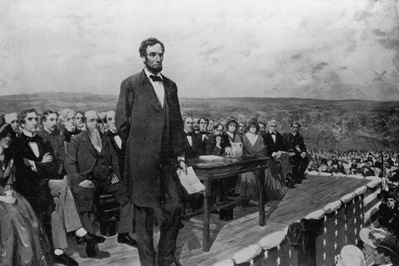

林肯走进了历史,化身为历史。在1862年12月1日致国会的年度咨文里,林肯总统曾这样讲道:“我们不可能逃避历史……这一场我们正在经历的烈火般的考验将谱写出我们的命运,我们将为后世人永远相传,或名垂青史,或声名败坏。”整整一个月后,1863年元旦,林肯总统签署了《解放黑人奴隶宣言》,签署那一刻,林肯告诉他的内阁:“如果我的名字可以永留青史,那就是因为这一法案,而我的全部灵魂都写在里面。”自此后,美国内战这场保卫联邦共同体的战争,就化身为吹响“自由之号角”的解放战争。在内战结束后,林肯用他自己的生命以及在内战中牺牲的六十多万名士兵的鲜血,如他在葛底斯堡演讲中所宣称的,让美利坚民族获得“自由的新生”,同时也让八十七年前的建国者所创设、由“我们人民”赋予全部正当性的立宪共和国得以“永世长存”,这就是林肯的历史功绩。如麦克弗森教授在本书最后一段所言:“林肯的名字写入了历史,非任何美国人所能及。林肯让所有美国人,甚至是世界各地的所有人都有理由记住,林肯曾活在这世界。”

林肯早已“属于千秋万代”。他是美国历史的一道分水岭,对于每一位生活在“林肯之后”的美国人而言,他都活在由林肯所奠定的宪法秩序内。而且,由于美国两百年前的建国宪法在经过林肯的“再造”后延续至今,所以在林肯之后,如何讲述林肯,如何在一个民族的历史记忆中塑造乃至“制造”出林肯,从来都是一个同当下政治斗争息息相关的历史叙事问题。当然,对于中文读者而言,如何理解林肯也并不只是一个舶来自异域因而事不关己的问题。林肯带领美国这个宪法共同体渡过内战这场宪法危机,以自己的身体力行回答了他在执政之初即提出同时亦构成他毕生求索的问题——一个立宪共和国如何可能永世长存。中文读者在林肯离开这世界整整一百五十年后阅读林肯,仍是在理解一个同我们当下生活息息相关的伟人及其世界,当然,我们的阅读事实上也是在参与“制造”这个属于“千秋万代”的林肯。

林肯生在过去,属于现在,永远活在未来。

麦克弗森教授的这本《林肯传》,出版于2009年;大约同期,同样是为了纪念林肯诞辰两百周年,哥伦比亚大学历史系的埃里克·方纳教授广邀当代最杰出的林肯研究者,请他们由各自的视角出发去提供理解“林肯及其世界”的文章,最后结集出版为《我们的林肯:关于林肯及其世界的新视角》(该文集的开篇文章就是本书作者麦克弗森教授受邀而作的《林肯,总司令》)。在为此书所写的导言中,方纳教授特别指出了美国当代林肯研究所呈现出的一种分裂。一个阵营是基于林肯档案、以林肯为具体对象的研究,另一阵营则是研究19世纪(也即林肯生活世界)的学术作品,但问题在于,两个阵营之间却如同楚河汉界,不相往来。“这两种学术趋势——其一是重新兴起的对林肯的关注,其二是对林肯世界的重新思考——却依然是相互隔断的。一方面,有些林肯研究者只是在轻描淡写林肯的历史语境,另一方面,专攻19世纪美国的历史学家通常未能阐释出他们的新作品对理解林肯所具有的意义。”简言之,在方纳看来,美国当下的林肯研究撕裂了“林肯”和“林肯的世界”之间的关联,而要在林肯诞生两百年后重新找回一个“我们的林肯”,就是要营造出可以沟通“林肯及其世界”之桥梁的新视野,这代表着美国当代最杰出林肯研究者的学术共识。

亚伯拉罕·林肯(1809-1865)

回到中文世界的林肯形象,我们也可以发现一种异曲同工的分裂。林肯是美国建国以来最伟大的总统,也始终存在于我们的阅读视野内,但我们的林肯形象也是作为一个个体人而存在的,仿佛他就是一个可以超越历史世界的美国梦乃至人生理想。甚至,我们还有一个更多地属于大众阅读、儿童教育甚至心灵鸡汤段子的“林肯”,在这种叙事中,林肯不过是“诚实(从不说谎)的亚伯”、“爱读书(但却未受过正规学校教育)的亚伯拉罕”、过着一种“失败-失败-再失败-somehow却变身为历史伟人(说的更直接点,就是从‘屌丝’到‘高富帅’)”的奇幻人生。林肯曾说,“我们不可能逃避历史”,但我们却将硬生生地林肯同他所身处的历史进程撕裂开来,而这种脱离历史语境的林肯,同样可以是“李肯”、“张肯”或者“杨肯”,是卡耐基笔下的林肯形象,更多地属于“励志术”或“成功学”,而不是“历史学”。

正是为了将林肯带回到他的生活世界,在林肯逝世也即美国内战结束150周年之际,我选择翻译了麦克弗森教授这本出版于2009年的《林肯传》小册子。虽然简短,但其学术价值却大大超越了目前图书市场上流行的卡耐基风的林肯演义。特别要指出,中文版的《林肯传》不仅包括了麦克弗森教授的传记部分,我还重译了林肯在其漫长政治生涯内发表的六篇经典演说,在这六篇演说中,最早的一篇发表于1838年,那时的林肯尚且不满29岁,未及而立之年,余下五篇均为林肯总统任期内的演讲,最后一篇是林肯的第二次总统就职演说,那时的林肯已经走到了自己人生的边上,距离他遇刺还只有四十多天的时间。我目前将这六篇演讲称为“林肯六篇”,在我看来,这“林肯六篇”,属于理解林肯及其所推动的共和再造以及宪法转型的“经典教义(canons)”,其内部构筑着一个解读“林肯之前”这段美国早期宪法史的编码系统和意义世界。在此意义上,林肯在1863年的葛底斯堡演讲,就是美国建国八十七年以来若干重大历史问题的决议。这六篇演讲作为附录收在传记之后,意在追求两种阅读传统的一次融合,我衷心希望,这种“经史互证”的编排,可以让这本书成为理解林肯及其宪法意义的非常特别乃至不可替代的读本。

林肯生于1809年2月12日,此时正是杰斐逊政府的最后日子;辞世于1865年4月15日,此时距离美国内战结束还不到一周的时间。林肯在这个世界上活了56个年头,其中52年都是生活在美国西部边疆州的。读《林肯传》可以知道,他出生于肯塔基州,全家人在印第安纳由领地升格为州的当月迁居至该州,在林肯刚过成年时又搬至伊利诺伊州。在斯普林菲尔德,林肯渡过了人生的最长一段时光,1861年2月11日,林肯在踏入赴任华盛顿的旅途时曾向前来告别的“乡亲父老”致辞:“我在这里生活了四分之一个世纪,从青年进入了老年……我现在要走了,不知道哪一天能回来,或者是不是还能回来。”最终,林肯还是归来了,1865年的5月3日,火车载着林肯这位内战最后一位烈士的遗体重返斯普林菲尔德,林肯就安葬于此。林肯在华盛顿的日子,只有四年多一个月,他在1861年3月4日就职美国第16任总统,1865年4月15日遇刺身亡,而在林肯的白宫岁月内,绝大部分时间都是在内战这场“烈火般的考验”中渡过的,内战自1861年4月12日打响,这时距离林肯就职不过一月有余,而当1865年4月9日,南部同盟的李将军向联邦军队投降时,林肯遇刺的国之悲剧不日即将降临。

以上是林肯人生的一个基本图景,由此也可见有关林肯的一个基本史实:在林肯的有生之年,美国宪法的文本没有发生一个字眼的变动。第十二修正案在1804年增修进入宪法,此时距离林肯降世还有五年之久;而令读史者抱憾的是,林肯也未能活着看到第十三修正案写入宪法,要等到1865年的岁末,这条林肯生前力推的废奴修正案才得到最终批准。于是问题来了,我们应如何理解林肯在美国宪法史中的分水岭地位?为什么一部自1776年以降的两个半世纪的美国宪法史,首先要一分为二地分为“林肯之前”和“林肯之后”两个历史阶段?又是在何种意义上,“林肯之前”是一段属于遥远过去的宪法史,而“林肯之后”就迈入了美国宪法的现代史乃至当代史呢?

费城制宪会议

回答这个问题,我们必须把林肯带回到他所身处的美国宪政历程中。以1776年《独立宣言》、1781年《邦联条款》、1787年费城制宪这段“革命-制宪-建国”的三部曲为历史起点,至1861年内战爆发,是一段长达85年、前后绵延三代人的美国早期宪法史,林肯的全部宪法意义都是在美国早期宪法所规定的历史语境和价值尺度内展开的。

遥想费城当年,建国之父们为了实现政治力量在最大范围内的团结,历经百日的政治讨论,起草了一部容纳着若干重大政治妥协的建国纲要。在此意义上,费城之所以发生“奇迹”,很大程度上要归因于制宪者以妥协求团结的政治策略。在经历一场历时更久、范围更广、程度更深的全民大辩论后,费城宪法的草案得到批准,取代《邦联条款》而成为“各邦/州的共同体(Union of the states)”的根本法,借用甘阳教授多年前的概括,这是一段“公民个体为本,统一宪政立国”的故事。

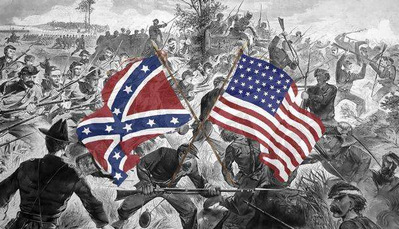

但正是因为宪法内包含着妥协,这种通过立宪而建构共同体的建国过程就有其不彻底性,在《联邦党人文集》第39篇中,在新宪法墨迹未干之际,宪法之父麦迪逊就对这次制宪的成果做出了一个非常巧妙的定性:“本宪法既不是完全国家性的(national),也不是完全联邦性的(federal)。”换言之,这部建国宪法既有国家性的元素,也有联邦性的元素,在共同体的构成方式上,制宪者设计出的是一种“混合政体”。因此,在费城奇迹过后,美国政治家如何在建国宪法秩序内保持“国家性”和“联邦性”在对抗中的统一,始终构成了美国政治发展在宪法维度内的根本矛盾,也是美国早期历史上两种宪法路线之间“相爱又相杀”的源头分歧。既然宪法解释的分歧在于建国的不彻底,那么早期宪法史上的学说之争,就不是解释学意义上的法教义争议,而是内在于建国宪法秩序的政治传统对抗。简言之,建国宪法实现了各主权邦的“合众为一”,但却未能实现宪法适用的“定于一”。建国“八十七年以来”,两种政治路线始终在同一秩序内反复博弈、斗争和妥协,直至林肯在1860年岁末当选美国总统,南北双方不再“相爱”,唯有“相杀”,“于是,战争来了”。

在这一漫长建国时刻的叙事结构内,林肯总统出现在两种解释传统再也无法和平共处而必须要诉诸于刀剑的历史时刻。在林肯之前,建国宪法内部包含着极开放的解释空间,内战前的政治辩论也因此表现出极大的尺度,只要不是鼓吹踢开宪法闹革命或搞分裂,即便是卡尔霍恩这么激进的州权主义者,也要自觉地将其极端学说追溯至建国秩序内的某种传统,将麦迪逊和杰斐逊在1898年分别起草的《弗吉尼亚决议》和《肯塔基决议》奉为其理论正统。而之所以说林肯是美国宪法最伟大的解释者,就是因为他用内战的胜利确立了国家主义路线的胜利,宣告了州权主义作为一种宪法学说的死亡,实现了建国宪法解释的“定于一”,终结了美国早期宪法史的漫长建国时刻。

与此相关,在“林肯之前”存在的多种合法性传统,原本就是嵌入在差异而多元的建国史叙事中的,但林肯改变了这一切,短短只有272个单词的葛底斯堡演讲,正是美国建国以来若干重要历史问题的决议,它由林肯所起草,最终奠基于内战中牺牲士兵所抛洒的鲜血之上。可以说,在林肯牺牲之后,他在葛底斯堡演讲中所表达的建国史观,以及在第一次就职演说中所阐释的国家主义学说,就成为美国宪法的正统,凡是企图颠覆这种林肯宪法的,就是美国这个立宪共和国的“乱臣贼子”。而在更法条一些的意义上,林肯对建国宪法的解释化身为美国宪法的第十三、十四和十五修正案:废除奴隶制以实现“自由的新生”,将一个复数存在的合众国转变为一个统一不可分裂的民族国家,让这个共同体生生不息,“永世长存”!

林肯葛底斯堡演说

林肯也接续了美国第一代建国者的思考和探索。

在《联邦党人文集》第一篇的开篇,汉密尔顿即这样告诉纽约州的民众:“人类社会(societies of men),是否真能通过慎思和选择而建立起良好的政府?还是命中注定要依靠偶然和强力来获得他们的政治宪法?”在联邦党人看来,若是美国人民在此危机时刻做出错误的选择(也即1787年宪法被否决),那么“应当视为人类的普遍不幸(general misfortune of mankind)”。同两代人之前的联邦党人一样,林肯对立宪共和国以及民主政体的论述,也自觉地展开在一个世界范围的语境内。

关于林肯所生活的时空内共和制的脆弱性,麦克弗森教授在结尾章曾有过一段精彩的概括:

在一个由国王、王后、皇帝、沙皇、独裁者和贵族统治所称雄的世界里,共和国只是一种脆弱的试验。美国人痛苦地意识到,古往今来,大多数共和国最终陷入崩溃,不是堕入专制暴政,就是被推翻。生活在1861年,有些美国人曾目睹法兰西共和国的两起两落,1848年的欧洲曾见证数个民族主义共和国的勃兴,但旋即被扼杀于反革命的反扑,而在拉丁美洲,共和国如走马灯一般来而复去。

在1861年3月4日的总统就职演说中,林肯即向南方分裂分子亮明自己的立场:根据建国宪法,联邦共同体应是永续的,南方各州无权单方面宣布“退出”,退出这种行径,本质上讲是“一种无政府”,是对民主所要求的“多数人统治”原则的彻底否定,是落入“无政府”或“暴政”的第一步。四个月后,在7月4日国庆日致国会特别会议的咨文中,林肯指出:

我们的人民政府经常被称为一场试验。在这场试验中,我们的人民已经解决了两个关键问题——成功地建立起政府,成功地管理着政府。现在还有一个问题尚待解决——这就是成功地维系政府,应对任何企图颠覆政府的内部叛乱。

因此,林肯是这样表述美国内战所提出的宪法问题的,“一个立宪共和国,一个民有并且民治的民主政府,是否有能力抵抗它的内部敌人,从而维持其领土的完整。”我们应当看到,林肯特别指出,这个问题不只事关合众国的命运,而且是“全人类大家庭”都要面对而且要做出回答的。在林肯看来,在自由社会内,只要多数人,一方面接受作为先定承诺的宪法规范的规约,另一方面可以随着民意和民情的变化而做出交接和轮替,那么民主的天经地义就是少数人应当服从多数人。但现在,美国南方因为在选票上失利无法控制全国政府,就诉诸子弹和暴力来分裂政府,这等同于“终结全世界的所有自由政府”。在这次于国庆日所做的演讲中,林肯反复表述的就是如何在“建立”和“管理”政府之后去“维系”政府的问题:“难道所有的共和国都不可避免地具有这种天生的、致命的缺陷吗?难道一个政府要么就是过于强大,以至于威胁到自己人民的自由,要么就必定太过弱小,以至于无法维系自己的生存?”

即便是在内战元年,林肯也非常清楚,这个问题的答案并不取决于理论的自洽或逻辑的推演,这是一个要由战争去检验,由胜利做决断的问题。在此后,在1862年12月致国会的咨文内,林肯将联邦共同体的共和试验称为“人世间这最后最美好的希望”,其命运如何,最终是要由内战这场“烈火般的考验”所决定的。而在一年后的葛底斯堡演讲中,林肯也坦然指出,“我们的国家、以及任何孕育于自由并奉行平等原则的国家,是否可能长久存在下去”,这是要由内战来检验的问题。

由是观之,林肯的政治论述并没有局限在美国这个新生民族的本土资源,他在担任总统期间的宪法之言与之行,呈现出了立宪共和国在宪法设计上的一般原理和普遍意义。1788年,在《联邦党人文集》的第10篇内,建国宪法之父麦迪逊论述了为何共和制更适合广土众民的大共和国(enlarged republic),成为了美国宪政实践对人类政治文明最具原创性的贡献之一;两代人之后,林肯的宪法功绩就在于他“维系”了这个由建国者所“建立”的政府,用内战的鲜血写下了共和政体的反分裂原则,也即,共和国的少数人不能因选举失利就诉诸于子弹,他们应当接受多数人政府基于宪法的统治,耐心等待下一次选举时实现政府轮替。“他们无法通过一场选举取得的东西,也不可能靠发动一场战争就能得到——告诉所有人,做发动战争的罪魁祸首,实在是愚不可及。”正是因为这一“反分裂”的原则,林肯在葛底斯堡演讲中所说的“民有、民治、民享”的政府才得以永世长存。

关于林肯的图书浩如烟海,中文读者如要阅读林肯,首先应当做取舍。依我个人之见,美国著名女作家古德温出版于2006年的鸿篇巨著《无敌:林肯总统的政治天才》,虽然在美国图书市场上取得空前的成功,2012年还由斯皮尔伯格改编成电影而在大银幕上映,但这本全书共计944页的林肯传记,显然已经超越了中文普通读者的阅读能力,更像是林肯研究者和爱好者的进阶读物。而我们当前所需要的,是比古德温更基础,同时比卡耐基更学术的林肯读本。

这就是我翻译麦克弗森教授这本《林肯传》的出发点,它篇幅简约,但内容并不简单,是典型的“大家小书”。麦克弗森教授出生于1936年,1963年在约翰·霍普金斯大学取得历史学博士学位,自1962年起即执教于普林斯顿大学历史系,是美国内战史研究的执牛耳者。所谓“大家小书”,关键是要做到深入而浅出。麦克弗森教授在全书开篇即讲述了他年轻求学时代的一个小故事:在纪念林肯诞辰一百五十周年时,一次在电台答听众问的经验让他如梦初醒,“我从中获知的就是我对于林肯是多么的无知。”那么在经过半个世纪的研究后,麦克弗森教授显然成为最多产、最博学、也因此最权威的林肯学者,在这个领域内,也许只有他有能力和资历用这么短的篇幅来写作一部纵贯林肯毕生同时又覆盖其生活诸领域的传记。

2015年年初,我开始动手翻译这本书,“传记”部分的翻译按期完成。但在完成“传记”部分的译稿后,并不仅仅是为了增加最后成书的厚度,我在同出版社商量后,选译林肯的经典演讲,增补收入这本《林肯传》的中译本。由于学术和教学事务缠身,我等到2015年暑假才有可自由支配的充裕时间进行林肯演讲的翻译。必须指出,这六篇演讲,都可以见于商务版汉译名著系列的《林肯选集》,在重译的过程中,我始终参考了朱曾汶先生的译本,没有先生在前的翻译,我自己的译本难以避免有些语言上的错误。而我这次重译,则力求从一位美国宪法专业研究者的视角出发,把林肯文本带回到美国早期宪法发展的历史语境内,为读者以及专业研究者提供一版更融贯的译本。“林肯六篇”的中译字数不超过3万字,即便是有朱曾汶先生的译本作参考,重译过程还是举步维艰,所用去的时间和精力也远超出我的预期。在完成林肯六篇的重译后,我还为这六篇分别写作了篇幅不等的单篇导读,同时参考数种英文版“林肯选集”内的大事记,制作了收入本书的林肯大事记,最后在全书出版前,同编辑合作选定了每一章前的林肯配图。所有这些工作,虽然让本书错失了一个有纪念意义的出版时机,但也让最后的成书变得更充实、更丰富、也更生动,希望这本书的最终出版可以实现我最初决定翻译此书的目的——为中文学界和公共阅读界提供一个阅读林肯的基础读本。

2015年10月18日 于重庆大学文字斋

本文为田雷给《林肯传》所写的译者序,略有删节。此文的一个删节版发表于《书城》2016年4月号,后全文转载于《新华文摘》2016年第14期。注释参见原文。

【作者简介】

田雷,华东师范大学法学院教授,立法与法治战略研究中心主任。