当代的数字表演艺术有着戏剧和视觉艺术两种传统艺术来源,其背后,都是二十世纪西方现当代艺术对传统艺术“再现”观的颠覆以及“现场”的解放。在这样一个背景下,数字表演有一个非常显著的特点就是边界的模糊,它至少体现在两个方面:首先,当代艺术以综合性的“现场”为基础,各门艺术媒介之间的边界都在逐渐消失。这也正是当代“表演”得以突破“戏剧”、“舞台”、“故事”等各种观念限制,展开丰富多彩的“表演”艺术实践的基础。即便只是在八十年代以来的汉语语境,这一称谓所指涉的艺术实践也已经经历了很大的转变。其次,各式各样炫目的新媒体技术迅速占据了各大剧场和艺术馆的空间,演员的现场表演已经越来越难与表演过程中的技术支持分开,甚至一些数字表演由于采用了“全息影像”、“人工智能”等新兴技术,模糊了演员身体在场的边界。这一现象其实并不仅仅发生在演员身体与数字技术之间,实际上,如果将艺术领域的问题联系当代种种“后人类”“非人类”的讨论就会发现,无论当代的表演现场涉及到多少技术成分,观者都早已不可避免地在数字媒介生活中被或多或少地“赛博格”化了。这种边界模糊的新特征迫使我们把目光对准艺术的“现场”问题进行重新思考。对此,本文将引入汉语语境中历史悠久的“境”作为关键概念。这一看起来不搭调的做法是想在当下的艺术语境中激活传统的艺术理论思想,让其与当代以西方话语为主导的艺术创作发生碰撞,使得两者在这一碰撞中都能激发出活力。

从“竟”到“意境”

汉语中的“境”古字为“竟”,《说文》:“乐曲尽为竟”,清人段玉裁注:“乐曲尽为竟。曲之所止也。引伸之凡事之所止、土地之所止皆曰竟。”《庄子·天道》“边竟有人焉”就是这种用法。至西汉《史记》已出现“境”字来指称引申的“边境”之义,如“与燕王会境上”(《廉颇蔺相如列传》),并保留“竟”字“结束、完毕”的意思,如“秦王竟酒”(《廉颇蔺相如列传》)。

作为“止境”、“边界”的“境”引入审美范畴是一件颇有意味的事,它的涵义处在一个模糊的交界区域,既可以指时间上的乐曲消散之时,也可以指空间上的领土、范围终结之处。另外,“境”向边界之内延伸可以作“疆域”“场所”,如陶渊明《饮酒诗》中有“结庐在人境,而无车马喧”的用法。那能不能向外越界呢?这里就涉及到现当代学人从古典美学精神中深入挖掘、分析的“意境说”了。

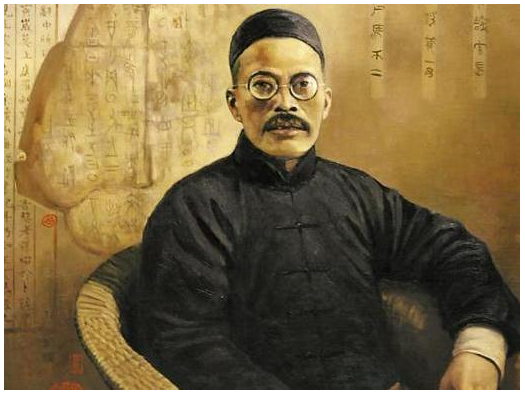

王国维(1877-1927)

受清末的王国维影响,八十年代之前的“意境”研究大都以“情景交融”为立论基础。在王国维托名樊志厚所写的《人间词乙稿•序》中这样说到,“文学之事,其内足以摅己而外足以感人者,意与境二者而已;上焉者意与境浑…”在《宋元戏曲考》中又说,“…文章之妙,亦一言以蔽之,曰:有意境而已矣。何以谓之有意境?曰:写情则沁人心脾,写景则在人耳目,述事则如其口出是也。”宗白华继承了这一思路,认为“艺术家以心灵映射万象,代山川而产言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境;这灵境就是构成艺术之所以为艺术的‘意境’”。又如李泽厚言简意赅地提出,“‘意境’是意与境的统一,而意又是情与理的统一,境则是形与神的统一。”

到了八十年代,“意境”研究开始更为细致深入,学者们挖掘“意境”观念在传统美学中的内在承继,发现“意境”理论产生于唐代,出现了第二种以刘禹锡的“境生于象外”为规定的“意境”理解,如陈望衡,“在情景交融的基础上,意境还有更为重要的构成因素,这就是:虚与实的统一,显与隐的统一,有限与无限的统一。”持类似观点的还有张少康、张永祎等。

随着八十年代对“意象”的认识由西方舶来品转向从中国古典美学中挖掘源头,意象与意境之间的关系成了一个亟须清理的问题,因此原先对“意境”的两种理解被区分开,如叶朗认为,“在中国传统美学中,情景交融所规定……是‘意象’,而不是‘意境’。”而“意境”则保留了“象外之象”这一理解,被认为是一种特殊的“意象”——“在时间和空间上都趋向于无限的‘象’”,并把源头进一步上溯至老子,认为只有作为“象外之象”的“境”,“才能体现那个作为宇宙的本体和生命的‘道’(‘气’)”。

如果说“情景交融”是一种“实境”与“虚境”对立统一思想的体现,“象外之象”就更是处于“象”与“非象”,“物象”与“象罔”的边界地带了,那这种体现宇宙和生命之气的“象外”有何特点?《庄子•知北游》中有言:“人之生,气之聚也;聚则为生,散则为死。”天地、自然和人都由同一种气贯通,生命之气化生万物,这种思想经过老庄哲学,到秦汉时期进一步具体化,月令、五行、五方等天人对应的模式指导了人们耕种、治病等生活的方方面面,在今天的节气、中医思想里还可以窥见端倪。从另一方面来看,观“象”是反过来从万物中体认天道所存的方法,作为宇宙秩序与人伦之间的中介传统从商人灼烧龟甲来占卜吉凶起就有了;又由于老子对“言”表达“道”的不信任,保留了“象”在传统思维中的地位。

这种“感应统一”而非“逻辑思辨”的思维方式在中国的文艺作品中就体现为一种“物我不分”“情景交融”的“意象”式审美,它不是一种简单的“主客统一”或干脆就是“以我观物”,而是要在“忘我”乃至“两忘”的基础上对自然生命节律本身进行直观。因而中国一直没有发展出西方绘画对景物外观的逼真模仿技法,也不会有西方当代对“看与被看”对立问题的反思。及至魏晋时期玄风大盛,一方面山水作为玄学精神的象征成为一种特殊的审美对象,另一方面精通玄学的僧侣使用本土的知识背景来翻译佛经,“境”的内涵同时在“山水”和“心识”两方面获得了拓展,为唐人引“境”入诗做好了准备。从王昌龄提出“三境说”到皎然的“取境说”,再发展为刘禹锡的“境生于象外”,司空图的“象外之象”,遂成为后世“意境说”的滥觞。作品的“意境”作为“日常边界之外”的领域,意味着它不仅能以具体的“物象”暗示出其更为本真的“意象”,还能进一步引在场者进入意象之外的广阔天地,体会宇宙和生命的“大象”。

这样一种由“意象”至“意境”的审美观与当代数字表演的“现场”中发展出的“境”各不相同,又有其互通之处,这里将从表演现场的“身体”的“行为情境”和“观念”的“语境”两个层面入手展开分析和比较。

“现场”的身体行动之“境”

对突破了“故事文本再现”形式的数字表演来说,首先会面对的一个问题是:如何想象一场没有故事的表演?这就要说到对“表演”的理解了。如果说除去“声乐”“器乐演奏”“舞蹈”等各个领域的技艺表演,我们把表演理解为“演员面对观众扮演角色并通过舞台行动而创造人物形象的过程”,而“表演本质的虚构性与表演手段的真实性的矛盾…是表演艺术的一切矛盾之源”,那么,如果脱离“虚构”(或称“再现”),演员还能不能仅靠在场的“身体”(或称“表现”)进行“表演”呢?

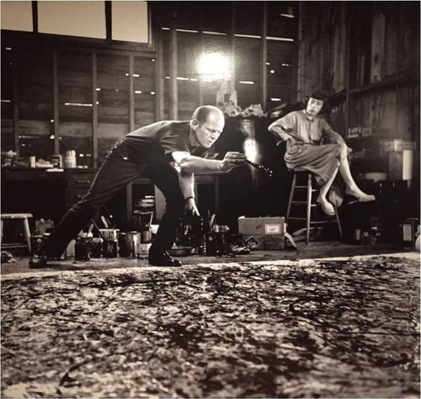

正在进行滴溅画创作的波洛克1948-1950

英语语境中的“表演[Performance]”既可以指以“模仿”为主要基础的古希腊传统戏剧艺术,也可以指以“在场”为美学价值的兴起于五、六十年代的“行为艺术”。后者的源头可以上溯至二十世纪初意大利“未来主义”对传统艺术的革新以及他们各式各样的表演实践。在“行为艺术”产生的战后美国的复杂社会、思潮和艺术各方力量的交错中,有一个可能会让人感到意外的来源与表演现场的身体理解密切相关:波洛克的“滴溅画”。波洛克被视为美国“抽象表现主义”的代表,一般都与格林伯格的形式主义批评捆绑在一起,他最负盛名的“滴溅画”中不刻画任何事物,只有几种纯色线条无限延展,布满整个画面,正符合格林伯格对于绘画平面纯粹性的追求。当时格林伯格在美国艺术批评界如日中天,一言九鼎,于是对“滴溅画”的另一种解读,哈罗德•罗森伯格的“行动”式解读及其背后的存在论现象学美学被遮蔽了。1952年,罗森伯格发表了他的《美国行动画家》,指出波洛克把画布从直立的画架上拿下来,平放到地面上,走入画布中作画的方法使得“画布成为了‘舞台’,作品成为了‘事件’”,肯定了“滴溅画法”在创作过程中对“自发性”、“过程性”的强调,并分析了这种作画方法革新的原因是由于战后那一代艺术家对“道德”的绝望和“智性”的耗尽。从波洛克开始,平放在地上的画布成为了“行动舞台”,绘画从“平面”走向“行动”。也就是说,艺术作品不仅是从“再现”走向“表现”,还从重视“创作”走向重视“体验”,艺术的“发生”与“现场”得到了从未有过的重视。

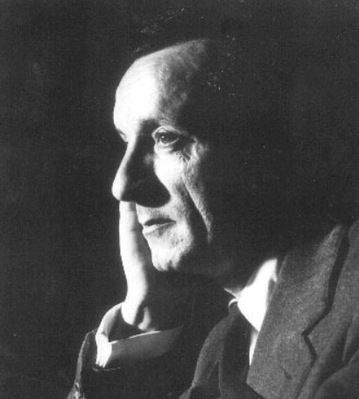

正如罗森伯格指出的,二战以后,人们不再相信在场事物背后有什么高于这个世界的“本质”或“理念”,对“理性”的过分追求已经使得现代世界走向崩溃,长期以来一直被压抑的在场的、活生生的“身体”以及“身体经验”重新进入人们的视线。现象学自二十世纪初德国哲学家胡塞尔开始放弃对“理性法则”本身的研究,转而“致力于研究人类的经验以及事物如何在这样的经验中并通过这样的经验向我们呈现”的研究视角,正与这种需求不谋而合。在现象学各个思想家中,法国哲学家梅洛•庞蒂的知觉现象学特别引起了当时的艺术家和艺评家们的注意,罗森伯格曾在英译本诞生前就阅读了法文版本的《知觉现象学》,并与梅洛•庞蒂有过通信。

梅洛•庞蒂认为,正是通过身体,人们才能够进入到这个世界,“视觉”无法离开身体存在,动觉和触觉经验本来就蕴含在“观看”的过程中。如果我们不能绕着眼前的物品走动或把它拿起来把玩,人们就无法建立起对它的认知,物品的“本质”就更无从谈起,因此,“动觉”和“触觉”经验是先于“知觉”的。同时,“知觉”对象并非一个实体,而是一个感知现象场域。相对于总是与环境区分开的一个个物品的“形象-基底”知觉模式来说,人的“视点-视域”模式更贴近现实的感知过程。

“行为表演”中的“现场”就是这样一个通过表演作品的环境准备以及在场者的身体行动或互动而共同生成审美对象的动态过程。这个“现场”并不是一个中空的容器,而是一种在场身体在其中感觉、活动的情境;这里的在场身体,也不是生物学意义上的一堆器官的集合,而是存在于行为情境中的活生生的身体。情境现场是在场身体在其中的展开,而在场身体则在情境中行动而得以实现。这样,在社会背景和思想资源的共同推动下,传统戏剧中预先写好的“故事”、“文本”和传统绘画中对画作表现对象的“再现”逐渐转向对在场身体行动的设计和环境准备。

莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty,1908-1961)

梅洛•庞蒂的知觉现象学理论在60年代初翻译进英语世界后在艺术界引起了很大的反响。尽管梅洛•庞蒂自己感兴趣的艺术领域是绘画,他的哲学美学思想却直接影响了当时的雕塑、行为艺术的创作实践与解读:雕塑领域发生了“现象学转向”,当时兴起的极简主义雕塑,如罗伯特•莫里斯的《无题:L形横梁》(1965)等以其极端的物质化形式的在场引发了观者对雕塑所在情境的重视,并在对作品进行不同角度的欣赏中意识到自身身体在情境中的位置,引发不同的身体感觉。在雕塑由实体转向对情境的重视的背景下,逐渐产生了“装置艺术”,并在发展过程中与当代的数字技术结合,成为了今天数字表演艺术中非常重要的类型;而在行为艺术领域,阿兰•卡普洛受到波洛克启发进行“偶发艺术”创作,他与志同道合的罗伯特·劳申伯格等艺术家一起在梅洛•庞蒂那里找到了“开放艺术”(对权威意义的开放,对媒介形式的开放,对观者参与的开放等等)的理论基础,用去精英化的方式把绘画、雕塑、建筑等传统艺术结合起来,努力在物质化的,媒体化的世界里寻求某种直接经验。罗伯特•劳申伯格与贝尔实验室的比利•克鲁弗合作创作了技术艺术表演“九夜:剧场与工程”,成立了“艺术与技术实验小组[E.A.T]”,约翰•凯奇也在“九夜”的一项活动中表演了利用通信媒体和在场者脑电波创作的“变奏曲”。这些“表演”成为了当代“数字表演”的早期探索。

“现场”的观念之“境”及其突破

好景不长,极简主义雕塑及其行动情境式的“现场”观在70年代的当代艺术界受到了批判,还遭受了来自观念艺术的挑战,现场的纯粹性与在场者的同一性被质疑了。前者坚持回归人的物质身体,后者则强调观者的阶级,种族,性别特征;前者通过把意义回归到现场自身的呈现来挑战艺术自律的形式理想主义,后者则怀疑是否存在纯粹的“现场身体”。

这也难怪,既然“在场身体”谈的不是“身体”,而是在场者带着身体的观看与行动,那就不可能回避在场者在体验作品或是与作品互动的整个过程中与“身体”同时在场的“情感”与“观念”,也不可能回避在场者身体与社会环境之间的复杂纠葛。行动情境式的“现场”观虽然打开了在场身体的分析维度,但也有其自身的局限性。一是表演艺术作品中的身体行动是特殊的行动,着重在对日常生活中的身体行为习惯的突破而非形成,从这一角度来说,以挑战观者的日常生活习惯,打破僵化的生活边界为策略的当代表演都可以被视为是一种观念艺术;二是尽管表演艺术作品是对在场的身体行动和行动情境的设计,但都要实现对“不在场”的连接,这种连接导向何方才是作品的重点。

在这一过程当中,出现了走出艺术馆和剧场,由艺术机构走向旅馆、街道、学校乃至大众媒体等公共空间的特殊类型的“情境主义”、“场域特定艺术”等艺术样式。此时,对“现场”的理解开始向观念语境、文化情境转变。作品开始试图揭示和还原某种被当作是理所当然的观念所产生的文化背景和历史条件,承认“特定情境”的转瞬即逝性。同“情境”与“身体”的共同生成一样,这些作品的“语境”也是动态的,是作品意义与作品所处的社会文化环境不断协商和生成的过程。

吊诡的是,种种以打破边界,挑战观念为目的的当代表演在发展过程中逐渐确立起自身的规范和边界并且日益固化,走向了自身批判性的反面。究其根本,是由于西方思想长期以来建立在以“逻各斯”为中心的思辨理性的基础上,即便一直潜藏有以尼采为代表的重视身体的传统,却仍然难以突破物与我、身体与精神之间的对立和断裂,艺术发展也就难免落入从“理念再现”到“身体在场”再到“观念挑战”循环往复的怪圈中。

这一困难梅洛•庞蒂也意识到了,他试图在他晚年的写作中调和这一身心二元对立问题。梅洛•庞蒂的法哲前辈亨利•柏格森在《物质与记忆》中首先区分了“实际行动”与“虚拟行动”。实际行动的反复实施会凝结为“习惯记忆”,而在“习惯记忆”之外,还有“形象记忆”。由于人有大脑系统,人与外界的交互并非只有直接的刺激反应,而是通过大脑这一中介进行选择和计划,这样,我们周围的物除了仅仅呈现为“可以诉诸实际行动”的对象,还能超越这一限制,向我们非功利性的“虚拟行动”显现出自身更多的可能性,或者说更完整的“形象”。这是艺术活动产生的基础。

对于柏格森来说,“形象”不是人和物的外表,而是生物运动的自我呈现,是人和物存在的基本方式。在世界的各种形象中,有一种特殊的形象,既能从外部被其他形象所感知,又能从内部感知外在形象,这就是“我的身体”。梅洛•庞蒂发展了柏格森的观点,他认为被感知的身体和感知的身体之间存在着裂缝,被感知的身体拥有自身的过去和未来,先于感知行为,因此二者之间的距离是无法被柏格森的“直觉”所逾越的。但是“我的身体”之所以能够理解被感知之物,正是由于“我的身体”同时也有这种时间性深度,所以二者之间不仅只有开裂,还有交织关系。梅洛•庞蒂用“肉身”来指称这种同时超越了“观念论”与“实在论”,以身体为基础但又不只是物质的身体。而这种既开裂又交织的“肉身”存在,正是表演现场能够起到突破日常身体习惯边界的作用的基础。

如在安德烈•弗雷泽的作品《投射》(2008)中,两个真人大小的显示屏分别占据了一个狭长房间对立两端的墙面,中间摆放着旋转椅,房间的灯光被调得很暗。当观者坐上旋转椅欣赏作品时,会逐渐发现显示屏上交替播放着录制好的心理咨询师以及患者的独白。当咨询师独白视频亮起,观者被放到患者的位置上,而当患者独白的视频亮起时,观者又成了咨询师。作品中设置的转椅、昏暗的灯光、视频中调整到真人大小的表演及表演者直视的眼神、诚恳沟通的话语把观者带入到咨询室的情境中,又由于观者无法真正与视频中的表演者进行咨询活动,且不断地处于转椅旋转和身份切换之中而被提醒自己仍在艺术展场。观者自身向过去与未来开放的视域使观者能够理解作为双重存在的作品肉身,在其中,“投射”在屏幕上的心理咨询空间交叠上了展场空间,把观者“投射”为“咨询师”或“患者”,再反过来追问观者如何将自我“投射”到作品之中或者说作品如何借由观者的在场得以被“投射”出来的问题。

安德烈•弗雷泽《投射》,2008

当然,并非所有作品都以“开裂-交织”关系为基础,如比尔•维奥拉的《他为你哭泣》(1976)用镜头对准由阀门控制的正在滴水的铜管,并把一滴水珠逐渐成形到滴落的过程放大投影到屏幕上。在放大的水珠中,观者看到自己与整个展场空间一起伸展、膨胀,直到水珠滴落到一面鼓上,经音响放大装置发出巨响。在这一作品中,表演者既是水滴,也是水滴呈现出的观者自我和世界。水滴的世界短暂却又是周而复始地生成、消逝,留下一声声生命的重击。这样的作品所营造的氛围和意涵超越了行为情境和语境,从中国的意境观角度更容易理解。

比尔•维奥拉《他为你哭泣(He Weeps for You)》,1976

柏格森的“形象”与中国的“象”观已经颇有可以相互印证之处,只是由于二分的思维方式在老庄学说处就受到了质疑和批驳,中国传统美学中并没有发展出一种身体内在的开裂观。传统美学中的“境”之为“边界”,本来就居于虚实之间。庄子《齐物论》中已有“忘年忘义,振于无竟,故寓诸无竟”一说。这里的“竟”,郭象注为“极”、“穷”,“无竟”,“是非死生,荡而为一”的“至理”所畅之“无极”、“无穷”之境。有新生就有灭亡,有对就有错,反之亦然,既然生死和是非都是相互转化的,自然也就没有“穷尽”可言,因此“彼是莫得其偶,谓之道枢。枢始得其环中,以应无穷。”“环”,郭象注为“是非反覆,相寻无穷”,不存在割裂的二元,有的只是循环往复的环,司空图说的“超以象外,得其环中”(《二十四诗品·雄浑》)正是这个意思。

中国美学观照下的表演“现场”也是如此。汉语中的“现”这个字很有意思,“见”“现”同源,《易经》的《乾》中就有“见龙在田”的用法,王弼注“出潜离隐,故曰‘见龙’”(《周易集解》),作显现,显露解,而到了《易传》的《系辞上》中又有“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知”中“看见”“见到”的意思。而后又引申为“遇见”“见识”“听见”等义。“现”字后起,《广韵》中说,“现,俗见字。”又《正韵》:“显也,露也。”说明“现”字在北宋时期是“见”的俗字,“见”字在演变过程中逐渐出现意义分化,“见”保留了现代汉语中的“看见”之义,而“现”获取了“显现”之义。也就是说,汉语中的“现场”一词本身就蕴涵着汉语思维中的“主客不分”“时空统一”的特点。

这样的表演“现场”在行为设置和观念传达之外,还有一层“不可见”的“意象”乃至“大象”的显现之场的意蕴,它一方面关注在场者体验作品时情景交融的审美过程,另一方面能由这一过程通达不同于西方“观念”式认知的对宇宙万物生命本身的“知”。相对来说,这样一种“知”的传递策略不是通过“挑战”凝结成为图示的身体习惯或是“移置”日常情境,揭示其中存而不显的“裂缝”,而是以前述“感应统一”的思维模式为基础,对超越于人类世界,也超越于单一“物象”的万物生命共存本身的直接展现来与观者进行“共振”。在这样一种“共振”而非“挑战”模式中,数字表演中艺术与技术、身体与观念,情感与景物,在场与不在场之间的壁垒就被消解了。

结语

二十世纪以来的西方艺术经历了对传统艺术“再现”观的颠覆以及“现场”的解放和重视,“身体”的“行为情境”和“观念”的“文化语境”先后成为了创作和理解战后表演作品现场的焦点,但是尽管战后艺术家和艺评家们受到柏格森、梅洛•庞蒂等哲学家的影响,甚至积极向东方思想寻求灵感,艺术话语圈却始终难以突破西方传统的身心二元式思维模式。

经过漫长的历史演变,汉语语境中的“境”字由时间和空间的尽头和边界,逐渐在美学思想中发展为“意境”对边界的超越。它特有的“物我混融”、“感应统一”的思想可以拓宽当下数字表演作为一门艺术类型的实践和批评空间。另一方面,数字表演这一创作形式也给“意境”的展现方式或者说当代“意境”的发展提供了新的可能。相对于静止的绘画来说,它是动态的;相对于拥有一个确定的故事文本的戏剧表演,它又是不确定的,有着更高的自由度;作为一种现场“表演”,它可以最大程度地探索一场艺术“发生”在“一时一地”的在场体验过程;同时当代的数字技术,又可以突破“某时某地”的限制,把更广阔的世界纳入到“一时一地”的“现场”中来。而对于早就习惯于中国园林建筑“以有限观无限”的“现场艺术”以及魏晋名士“越名教而任自然”的“行为表演”的中国人来说,应该能在数字表演这样一种艺术形式上有自己独特的实践与发展。

[原文刊于《新美术》2017年第10期]

【作者简介】

段似膺,现任上海大学文学院教师。加拿大西蒙弗雷泽当代艺术学院博士后,上海大学上海电影学院艺术学理论专业博士,曾赴美国加州大学欧文分校、英国曼彻斯特大学与爱尔兰科克大学访学。主要研究领域为新媒体艺术与美学,已发表的文章涉及中国媒体艺术研究梳理、比较美学以及艺术心理学等。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:大M