在新冠肺炎疫情之后的时代,一种新的自然观可能成为与人类命运共同体相应的世界观的核心内容,而《瓦尔登湖》可能为建构这种自然观提供基本材料。难以确定《瓦尔登湖》有多少种中译本,又有多少人读过。可以确定的是,潘庆舲老师的译本在某网上有人评为最佳译本,而这篇序言给读过和想要读和想要装作读过这本书的读者提供了必读的背景材料。

十九世纪初叶,年轻的美利坚合众国刚摆脱战争创伤,元气得以恢复,国内经济有了迅速发展,俨然跻身一流经济大国。与此同时,日新月异的科学发明创造与大规模开发自然,一方面使美国人过上了空前富裕舒适的物质生活,另一方面由于掠夺性开发自然,严重地破坏了生态环境,导致原先纯朴恬淡的田园牧歌式的乡村生活销声匿迹。这时候,有一位独具慧眼、颇有忧患意识的思想先驱,切中时弊,大声疾呼人与自然和谐相处——他就是新英格兰著名作家、美国生态文学批评的始祖亨利·戴维·梭罗。

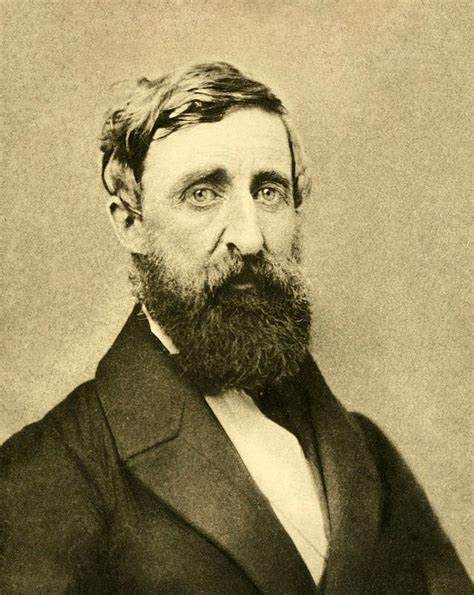

亨利·戴维·梭罗(Henry David Thoreau)1817年7月12日生于美国马萨诸塞州康科德镇一个商人家庭。康科德四乡风景如画,梭罗经常喜欢到野外去,独自徘徊在树木花草、鸟兽鱼虫之间,与大自然结下了不解之缘。1833年他进入哈佛,好学不倦,是班级里优等生;1837年毕业后返回故乡任教两年(1838—1840),还当过乡村土地测量员。但他毕生酷爱漫步、观察与思考,写下了大量日记,里头积累了他日后进行创作的丰富素材。他与大作家爱默生(Ralph Waldo Emerson,1803—1882)相契,于1841-1843年住在爱默生家里,成为后者的门生兼助手。于是,他弃教从文,在爱默生的激励下,开始写诗与论说文,起初给超验主义杂志《日规》,随后也给其他报刊撰稿。

梭罗

1845年,他在离康科德两英里远的瓦尔登湖畔(爱默生的地块上,事前征得门师同意)亲手搭建一间小木屋,在那里度过的两年多的岁月中,完成了两部作品《康科德河与梅里麦克河上一周》和《瓦尔登湖,或林居纪事》(均在他生前出版)。1847年梭罗返回康科德居住,其后就在故乡从事写作、讲学及观察、研究当地动植物,偶尔也出外作短程旅行,以广见闻,为日后创作打下坚实基础。有时,他还得到父亲的铅笔工厂去挣点钱维持生活。1862年5月6日,梭罗因患肺结核不幸去世,年仅四十四岁。他生前一直默默无闻,并不为同时代人所赏识。直到二十世纪,人们才从他的不朽杰作中开始普遍地认识他。实际上,他真正的声名日隆,还是在上个世纪三十年代以后。

瓦尔登湖

1846年2月4日,梭罗在独居瓦尔登湖畔期间,曾经给康科德乡民们作过一次学术性的演讲,题为《托马斯·卡莱尔及其作品》。演讲结束后,乡友们如实相告,对于这个不可理喻的苏格兰诗人其人其事,他们压根儿不爱听。说真的,他们很想听听他谈谈个人湖畔林居的所见所闻。对于乡友们的这一要求,梭罗倒是非常心领神会。于是,在1847年2月10日,他以《我的个人经历》为题,在康科德再次登台演讲,结果是令他喜出望外地受到听众们空前热烈欢迎。听众们甚至要求他劳驾在一周后再重复讲演一遍,希望他的讲稿还可以进一步增补内容。是故,此次演讲以及后来类似的演说,就成为《瓦尔登湖》一书的雏形,并于1847年9月完成初稿,1849年打算出书,可万万没想到会受到挫折。因此,他不得不历时五载,将此书反复修改、增补、润饰,前后计有八次之多,终于使它成为结构紧凑、文采斐然的一部文学作品。《瓦尔登湖》在十九世纪美国文学中,被公认为最受读者欢迎的非虚构作品,迄至今日已有二百种以上不同的版本,同时在国外也有不计其数的各种不同语言的译本。

《瓦尔登湖》—书副标题为《或林居纪事》,一望可知,乃是梭罗本人入住瓦尔登湖畔林居的实录。此书一开头,作者就声明是为了“乡友们细致人微地探听我的生活方式”而写的。他选择湖畔为未来住所,就地取材,亲自搭建小木屋,恰巧于1845年美国独立纪念日入住,种庄稼、栽菜蔬,过着独立不羁、悠闲自在的生活。当时在美国,就有人拿这本书当作十九世纪笛福的《鲁滨孙漂流记》来阅读欣赏。没承望《瓦尔登湖》书中充满风光旖旎的田园般的魅力,足以诱惑数以百计的读者退隐山林,或者傍湖筑舍,竞相仿效这位贤哲俊彦的生活模式。一般说来,这种趣事是人们都始料所不及的,殊不知梭罗仿佛料事如有神似的,早就预见到如此众多之门徒,所以,他在书中语重心长地奉劝过读者诸君,说很不希望有任何人采取他的生活方式。因为人们很容易把《瓦尔登湖》看成逃避现实的隐士幽居胜地或者世外桃源,事实上,恰恰有违梭罗的初衷。梭罗在书中开宗明义地说过,他之所以入住瓦尔登,是要探索生活的真谛,思考人与大自然这个重大问题,显然不是消极的、出世的,而是积极的、入世的。实际上,梭罗入住之后,并不是茕茕孑立,与人老死不相往来,恰好相反,他一方面经常出门走访,回康科德做学术讲演,另一方面,也有各种各样的来客专程前来登门造访,有的还冒着大风雪赶来,与作者倾心交谈,所以说,梭罗始终置身于这个社会大家庭中。再有很重要的一点是《鲁滨孙漂流记》毕竟是笛福的虚构小说,而《瓦尔登湖》乃是名副其实的非虚构作品,两者不可同日而语。

梭罗的小木屋

在某种程度上说,《瓦尔登湖》就像是康科德地方志中的动植物篇。诚然,梭罗大半辈子在康科德与瓦尔登湖边度过,始终致力于观察与研究飞禽走兽、草木花果,以及一年四季的变化进程。从他写到的草木、禽兽,如按生物纲、目、科分类粗略地估算一下,动辄数以百计,他还给它们分别标上拉丁文(或希腊文)学名,追述渊源、观察研究之如此精当、地道,事实上与博物学家相比,也毫不逊色。更有甚者,梭罗还用他的生花妙笔,将他的心得体会点染在自己的描述中,从而被誉称为《瓦尔登湖》一书中的精华所在。难怪十九世纪美国书评家奉劝过读者不妨跳过《瓦尔登湖》中颇有哲学意味的片段,直接去品味赏析描写大自然的那些篇章。诚然,梭罗是当之无愧的描写大自然的高手,他在促进生态文学创作发展方面确实功不可没。虽说在他之前,美国也有过好多专门描述大自然的作家,仅仅报道科学界的一些发现,显得相当单调乏味,但是,能以神来之笔描写大自然而形成独具一格的文学佳构,那毫无疑问,梭罗堪称个中翘楚。美国有的批评家曾经举例指出,单单从《瓦尔登湖》中有关潜水鸟的描写,若与约翰·奥杜庞所著《美国鸟类》一书中潜水鸟章节作一比较,显然大有霄壤之别,后者纯属科技性的报道,前者则是艺术作品。同样,我在译书过程中也觉得,梭罗不论对红黑蚂蚁大战也好,还是对灰背隼、红松鼠、猎狐犬等也好的描写,总是如此绘声绘色、如此引人入胜,真可以说是旷世罕见的华章。

作为艺术品的《瓦尔登湖》,在美国已被公认为现代美国散文的最早范本。《瓦尔登湖》的风格,若与它同时代的作品,比方说,具有写作天才的霍桑、梅尔维尔、爱默生等人的作品相比,都是迥然不同。那主要是因为梭罗这种独特的体裁颇具二十世纪散文风格。当然《瓦尔登湖》的主题,显而易见,写的十之八九是十九世纪的人和事,而妙就妙在,作者对字句文体的选择似乎有些超前,颇具二十世纪的风格。句子写得率真、简洁,一扫维多利亚时期那种漫无边际的文风,而且用字极其精当,富有实体感,几乎不用模糊抽象的缀字。因此,梭罗虽然写于十九世纪的散文,除它文体多变化外,实际上似与二十世纪海明威或亨利·米勒的散文并没有多大差异。

写作手法上,梭罗在《瓦尔登湖》中也有不少独创之处,特别是比喻法的运用,几乎达到了极致。读者可以发现各类著名比喻语之实例,包括从音节的调配到意重语轻的反语法,或者比较通俗的从明喻到双关语等等。读过《瓦尔登湖》的人都知道,梭罗特别喜爱使用双关语,那么多的双关语在全书中俯拾即是,如果有兴趣的话,我觉得,读者不妨试着编成目录手册,的确耐人寻味。精彩绝妙的双关语,我在这里只是信手拈来一个,仅供读者细细玩味。梭罗写到一个在瓦尔登湖没有钓到鱼的渔夫,管他叫做修道士(Coeno-bites),作者在此不仅暗示此渔夫乃是虔信宗教人士,而且我们读者要是稍加留意听一听“修道士”这个英文词儿的发音,立时会发觉,其实,梭罗是在说:“你瞧,没有鱼来上钩(See,no bites)。”

从《瓦尔登湖》中的双关语,我们不禁联想到梭罗那种独特的幽默感。尽管当时文坛上很有权威的洛厄尔撰文说梭罗没有幽默感,但不少批评家却反驳道,缺乏幽默感的倒是洛厄尔,而决不是梭罗,因为人们在阅读《瓦尔登湖》时会发现字里行间都闪耀着梭罗的智慧光芒。他的幽默不见得都是喧哗的,就像喜剧性那样俗不可耐。梭罗的幽默感饱含着一种批评性的、亦庄亦谐的韵味,它不仅使读者看在眼里,心情轻松,乃至于忍俊不禁,而且还像斯威夫特、伏尔泰、马克·吐温或萧伯纳的幽默,发人深省。比方说,十九世纪上半叶,新生的美利坚合众国立国还不太久,人们老是觉得自已脱不掉乡里乡气,一切时尚紧跟在欧洲后头,特别是以英国、法国马首是瞻,乃至于东施效颦,也数见不鲜。因此,梭罗就在《瓦尔登湖》中写出了“巴黎的猴王戴了一顶旅行帽,全美国的猴子便群起仿效”。读者不难揣想,美国人读到这类俳谐字句,管保暗自发笑,毋庸否认,这笑声里头还包含着梭罗把他们当作猴群的默认呢。总之,像上面这样连类不穷、涉笔成趣的诙谐幽默的词句在书中可谓比比皆是,梭罗就是通过它们来揭示:我们人类是何等愚蠢啊。

梭罗还擅长夸张手法。最好的实例就是当年他在《瓦尔登湖》初次问世时扉页上所写的题词:“我无意写一首闷闷不乐的颂歌,可我要像破晓晨鸡在栖木上引吭啼唱,只要能唤醍我的左邻右舍就好。”不言而喻,作者旨在说明自己不愿做什么闷闷不乐的哀叹,他要使自己写在书中的切身感受对人们多少有所裨益。反过来说,作者写在书里的是一首精神抖擞,乐观向上、歌唱生活的欢乐颂。这是全书的宗旨,气势豪迈,而又言简意赅,原本印在卷首,意在引人醒目。不知何故,后来数以百计的《瓦尔登湖》版本上几乎全给删去了,依我看,显然拂逆了作者的初衷。他有时还采用先扬后抑的手法,比方说在《消极抵抗》的名篇中就是这样,他写道:“我衷心地接受这箴言——‘管得最少的政府是最好的政府。’……我相信这箴言等于说——‘不管的政府是最好的政府。’”接着,梭罗就笔锋一转,对自己过分激烈的观点有所收敛,采用委婉的口吻说:“我不是要求即时取消政府,而是要求立即有个较好的政府。”从而表明了自己绝不是政府废除派的立场。但是,弦外之音,反过来说政府要是逼迫人民去做违背自己意愿的事,人民就应该拥有消极抵抗的权利。《消极抵抗》一文,原先也是应乡民们要求所作的讲演而写成的,随后不胫而走,远播海内外。没承望梭罗这种单凭个人力量的“非暴力抵抗”的主张,极大地激发了世界各国仁人志士——比方说,圣雄甘地、列夫·托尔斯泰和马丁·路德·金——的灵感,显然产生不可估量的影响。

梭罗还在书中谈天说地、纵古览今时,一边立论公允,痛斥时弊,一边又提出不少积极性的批评与建议,其内容十分广泛,涉及饮食文化、住房建筑、生态环境、学校教育、农贸渔猎等等。他反对当时严重脱离实际、费用高昂、培养年轻学子的学院式教育,提倡“与同时代中最有教养的人交游,从而得到更有价值的教育,那是压根儿不需要付什么钱的”。显然,这是梭罗根据自己追随爱默生、获益匪浅的可贵经验而得出的结论,十分精彩有力,至今仍然启迪后人深醒。他一贯主张生活简朴,社会公正,在书中这么写道:“我深信,如果人人都像我当时那样过简朴的生活,那么,偷窃和抢劫也不会发生。之所以发生这样的事,盖因社会上存在贫富不均。”寥寥数语一针见血地触及当时美国社会上贫富悬殊的要害。梭罗还根据个人耕作体验,认为“一年里头只要工作六周,就足够生活开支",或者换句话说,一周之中只要工作一天,剩下六天时间,完全可以自由自在,安心读书,思考问题,或者从事艺术创作,等等。要知道,一周以内,人们六天工作,一天是安息日,这本来就是上帝的安排。梭罗身为基督徒,却大唱反调,主张工作一天,休息六天,岂不是大逆不道吗。反正在本书中,读者时不时碰到类似上述的叛逆言论,如果说梭罗是一个社会批评家,也是一点儿不过分。

梭罗在《瓦尔登湖》中用很大篇幅谈到人与自然和谐相处,人与草木鸟兽和谐相处,有许许多多精彩片段,恕不一一列举。我打算日后另撰专文予以介绍。这里着重提一下,梭罗还主张社会内部各族群之间和谐相处。邃古以来,北美大陆的主人、原住民是各部落印第安人,欧洲殖民者到达“新大陆”后不仅肆意残杀无数印第安人,使其濒临种族灭绝的境况,而且彻底毁掉了悠久的印第安人文化与生活方式,还对印第安人持极端歧视的态度。殊不知梭罗乃是狷介之士,却反其道而行之。他在书中常常笔酣墨饱地写到印第安人的种种美德,甚至说,即使是"野蛮民族”,美国人也“不妨学一学,也许大有裨益”,具体地说,就要学习各部落印第安人和墨西哥人的风俗文化,比如,“第一批果实节”、“除旧祭祀活动”,好像是在“蜕皮求新",“净化自己处世理念”等等,试想远在一个半世纪以前,梭罗就具有上述真知灼见,确实值得世人们称道。

梭罗从年轻时起即好学不倦,博览群书。古希腊罗马文学、东方哲学和德国古典哲学对他都有影响,但是,爱默生的《论自然》等著述中的超验主义思想却给他较深的影响。超验主义思想的基本出发点,就是反对权威,崇尚直觉;其核心是主张人能超越感觉和理性而直接认识真理。无奈梭罗是一个富有诗人气质而又注重实践的哲学家。他和爱默生虽然是师生关系,在哲学思想上有很多相同之处,但他们的思想观点却是和而不同。这主要是因为他们两人的个性与作风毕竟大异其趣,结果反而使他们日益疏远,越到后来,更难接近。爱默生偏重于哲理的思辨,而梭罗则力求将自己相信的哲理付诸实践,就是说要身体力行。有趣的是,以爱默生为代表的康科德派文人,虽然也在小溪农庄和花果园地建立了一些公社,希望实现他们的理想,一边耕地,一边谈论哲学。惜乎这两个乌托邦社会都失败了。但是,梭罗主张人应该过一种有深刻内容的返璞归真的生活;他意志坚强地入住湖畔林居,根据个人生活体验写成的不朽之作《瓦尔登湖》,就是他通过自己力行而结出的丰硕果实,并且赢得超验主义圣经的美誉。

众所周知,梭罗曾经从东方哲学思想中取得不少滋养与借鉴,从而丰富了自己独特的思想见解。值得注意的是梭罗对中国文化,尤其是儒家思想情有独钟。他在《瓦尔登湖》中征引孔子、孟子等先奉贤哲儒家经典言论,总共有九处。博大精深的儒家经典,崇尚自然、天人合一、民胞物与、仁者乐山、智者乐水,不仅成了梭罗在阐发自己的思想论点时有力的支柱,而且不经意间还扩大了现代美国文化的思想视野。就我国读者来说,读到梭罗如此热衷地向美国人介绍孔孟之道、老庄思想,我想也一定会很感兴趣。因为经过梭罗引经据典并进行了新的诠释,难道说不就是在重新发掘和激活中国传统文化,尤其是儒家文化所固有的独特的魅力和活力,从而顺势融合到美国文化,乃至于全球性文化中去吗?

梭罗根据自已深信的超验主义观点,在书中就自然界四季更迭和精神复苏作出了极其精彩的描述。从章节上来看,《瓦尔登湖》一书是以春天开端,依次经历夏天、秋天和冬天,最后仍然以春天告终,好似生命轮回的写照,既是终点又是起点,生生不息,开始复苏。梭罗在书末讲到一个在新英格兰广泛流传的故事:从一个蛰伏六十年之久的虫卵里孵化出一只健壮而又美丽的小虫子,再次强调世上任何力量扼杀不了生命的复苏,同样也表达了他的无比乐观的人生态度。梭罗在结尾时所写下的隽语箴言,直至今日,依然令人对未来充满了希望:“遮住我们眼睛的亮光,对我们无异于黑暗。惟有我们清醒的时候,天光才大亮。天光大亮的日子多着呢。”

随着岁月流逝,梭罗的《瓦尔登湖》越来越受到世人们无比崇敬,曾被誉称为“塑造读者人生的二十五本书之一”(美国国会图书馆评语),“美国文学中无可争议的六本或八本传世之作之一”(美国著名批评家约瑟夫·伍德·克魯奇评语)。美国批评家伊拉·布鲁克甚至还说过:“在过去一百年里,《瓦尔登湖》已经成为美国文化中纯洁天堂的同义词。”不消说,英国著名作家乔治·爱略特更是慧眼识珠,远在当年《西敏寺周报》上就撰文指出:《瓦尔登湖》是一本超凡入圣的好书。严重的污染使人们丧失了田园的宁静,所以,梭罗这本书便被整个世界阅读和怀念。走笔至此,我猛地记起,不久前我国有识之士在深圳举办自然论坛,在特意向我国广大读者郑重推荐的“十大自然读物”的书中,梭罗的《瓦尔登湖》名列榜首,足见它确实是举世公认的一部不朽名著。说真的,梭罗写在书里的一字字、一句句,对上至国家决策人、下至草根百姓来说,都是恒久不变的警世箴言啊!我想,不管怎么说,当前全球生态环境仍在不断恶化,天上看不到一片蓝天、一丝和风,地上找不到一方净土、一泓清水,社会上贫富越来越悬殊,“征服自然”、“人定胜天”依然甚嚣尘上,只要以上种种现象还没有得到全部彻底根除之前,在各个不同国家、各个不同民族,人们总要回首前尘,带着无限眷恋的心情,缅怀崇尚人与自然和谐的先驱,研读梭罗的这部不朽经典,从中不断地给自己汲取灵感、力量和希望。

2007年1月识于上海圣约翰名邸

([美]梭罗:《瓦尔登湖》,潘庆舲译,上海社会科学院出版社2007年;本文原为此书序言。)

【作者简介】

潘庆舲,1930年生,江苏吴江人,曾任上海社会科学院文学研究所译审、英国文学研究中心副主任。从事英文、俄文翻译工作50余年。作为我国波斯语言文学界有突出贡献的学者,曾获伊朗总统亲自授予的最高总统奖。其主要翻译作品有《波斯短篇小说集》、《波斯诗圣菲尔多西》、《珍妮姑娘》、《瓦尔登湖》、《嘉利妹妹》、《金融家》、《哈克贝利·费恩历险记》、《大街》、《红字》等。

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:蓝槐