《祛魅:天人感应、近代科学与晚清宇宙观念的嬗变》,张洪彬著

上海古籍出版社2021年

把疾病理解为鬼神(人格神)作为的结果,并相应采取祈祷或巫术的方式来应对,曾是不同民族和文化的普遍现象。原始部落固然如此,在欧洲的前现代社会中,疾病也常常被视为上帝的惩戒或妖魔作祟的结果。相应地,治疗疾病的方式“可以靠圣哲的干预,无论是亲自还是通过他们的圣骨;靠祈祷和朝圣;或靠驱邪和为妖魔(和患者)所厌恶的治疗法”。《圣经》中耶稣以神奇力量治疗疾病的诸多故事对欧洲人的思维观念影响极大。古罗马神学家圣·奥古斯丁(Saint Aurelius Augustinus,354—430)就认为基督徒所患的一切疾病都是由恶魔引起的。在英国,发生于颈部、腋下等处淋巴结之慢性感染疾病瘰疬,曾被称为“国王的祸害(the king’s evil)”,其中一种治疗方式是请求国王亲手触摸。17世纪英国国王查理二世为此触摸过大约十万人。

这种观念在晚清的基督教刊物中仍有体现。1873年,传教士期刊《教会新报》刊载一篇短文,讲述了道光年间的一个故事。福建德化、西乡瘟疫流行,患者常如神魔附体,不仅直呼父母名姓,还厉声说道:“胆大某某,吾乃上清三洞五雷经箓、九天金阙雷霆大都司,谨奉玉皇大帝旨意,稽查人间善恶,来到此地多时。此方之人,并无一点香烟祀奉。”人们听到无不跪地请罪,口称“至尊至上至圣至神”,随即邀集乡人,聘请巫师到家,于祖庙祠堂之中安立牌位,关门闭户,外挂红旗以示圣驾在堂,宜肃静回避。但当地秀才万青藜(1821—1883),带人遍行各处,将各家祀奉的牌位收集起来,带到水边焚毁,其结果是“一乡病患一体全愈”。地方乡民应对瘟疫的方式,显然受道教影响,他们相信瘟疫是人格化的鬼神造成。万青藜作为儒家士人,认为地方乡民应对瘟疫的方式荒谬无稽,也许是出于儒学对道教、民间宗教、巫术等宗教形式的不以为然,或出于以正祀反淫祀的立场。而该文作者显然是基督徒,他对此事的解读是:“可见信魔鬼者,敬魔鬼而鬼肆其威;不信魔鬼者,驱魔鬼而鬼灭其迹。其故何也?邪不能敌正,理足以胜私。”在他看来,万青藜后来官运亨通,正是“上帝赐嘏之鸿恩而显现于斯世”。他认为,万青藜不信魔鬼而信上帝,所以获得上帝的赐福。不过,这很可能是作者的一厢情愿,儒家士大夫万青藜多半并不信奉基督教的上帝。前文在讨论求雨信仰之时曾提到,1876年北方大旱时,万青藜作为礼部尚书兼顺天府尹,曾多次被派往邯郸圣井岗龙母庙,迎取铁牌到京城求雨,他毕恭毕敬对待的龙和龙母,正是基督教所谓的魔鬼(异教神)。在这个故事中亦然,道教的玉皇大帝在基督教看来也是魔鬼,处于上帝的对立面。然而,在宗教立场之外,基督徒与乡民的解释具有高度的同构性。各自的人格神都具有一些标准以衡量世人作为,并做出相应的回应:乡民的玉皇大帝因为人们不供香火而降疫,作为惩罚和报复;基督徒的上帝因为万青藜不信魔鬼专奉上帝而赐予他美好的前途。这两种信仰背后的疾疫观和身体观,都是有人格神主宰的。

相较于鬼神致疫的观念,后起的疫气说似乎更为理性化、更具说服力,以至于疫气说在晚清时期的基督教刊物中也频频出现,被用来解释各地发生的疾疫。1882年,《益闻录》报道安徽疾疫流行,其中谈到安徽友人来信说:“省中积水尚多未退,熏蒸已久,渐成瘴气,居民犯者均不能堪,故日来疫症流行,十毙三四,若能以大雨涤除秽恶,而入清凉,或可生机稍转。”作者宣称:“寒暑阴阳之气,未能宣泄,或宣泄不时,则隐中人身,便成疫疠。”如前所说,“邪气致疫”“天时不正”是传统中国典型的疫气说,可是在基督教期刊《益闻录》中,这样的解释俯拾即是,我们可借此推断该刊主要的编辑者倾向于中国本土的疫气说。疫气说背后的主宰者是一种非人格化的神圣存在(天),并无人格神主宰的意思。按照基督教的立场来看,它恐怕应该被视为异端。吊诡的是,它不仅没被视为异端,还为基督徒抨击异端提供了有力的武器。同年,《益闻录》就明确以疫气说为据来批评福州民众的驱疫方式:“乡民愚昧,不以医药为先,反日事赛会迎神,希图禳解。日来五帝出巡,并太岁元帅瘟烈诸神,终日抬走街头,跋涉不遑,亦可笑矣。”关于疫症的归因,作者同意来信友人的解释:“榕垣因天时不正,疫症甚多。”这里有两种疾疫解释,一是作者所谓的“天时不正”造成疾疫(即疫气说),二是乡民的赛会迎神活动透露出来的鬼神致疫的观念。在这个叙事中,“愚昧”“可笑”等词表明前者对后者持强烈的排斥态度。这些文字并未署名,很可能是该刊主编李杕(1840—1911)所作。一方面,李杕是基督徒,具有强烈的一神论倾向,对佛道等“异端”甚为排斥;另一方面,他又是在中国文化传统中成长起来的,春暖夏热秋凉冬寒这样的宇宙秩序(天)在他的思想中仍占有一定位置。这个例子表明,本土思想传统的内部矛盾,在中西文化冲突中可能扮演一些暧昧的角色。

汤王祈雨

疫气说还成为接引现代疾疫解释的重要工具。一方面,疫气说把疾疫解释为天地之间有道德色彩的“邪气”压倒了“正气”,从而建立起疾疫与神圣存在(天/天道)的关系;另一方面,因为“邪气”又可以被具体落实到潮湿而污浊的空气,遂建立起环境清洁与身体健康的关联。后者使疫气说很容易与19世纪上半叶欧美的“疾病生态学”接轨。19世纪初,社会学家、经济学家和卫生学家从生态环境和生存条件来考察疾疫定期发生的缘由,在生态环境与疾疫之间建立起关联,这种研究通常被称为“疾病生态学”。爱德温·查德威克(Edwin Chadwick, 1800—1890)1842年出版的《关于英国劳动人口卫生状况的报告》是一个典型例子,作者认为“与贫困有关的疾病(热病、霍乱、痨病、小儿腹泻)被认为是由环境因素引起的,尤其是在空气不良的环境中”,而“这些不良空气是由于邋遢、尘埃和排泄物而造成的”,“人们只要改善通风(清洁的空气)、清洗和炊饮设备(清洁的水)、废物处理(清洁的厕所)和住房(清洁的墙壁)就能预防疾病在劳动人口中传播”。

英国来华传教士艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)1877年发表的一篇短文就很清楚地点明了环境卫生与疾病的关系,该文基本可以看作疾病生态学在中国语境中的应用。文章指出北京城内沟渠失修,不洁之物淤塞其中,臭气蒸腾,人处其中,易染疫疠。文中还谈到时任海关总税务司的赫德(Robert Hart,1835—1911)曾让驻扎在各口岸的西方医生记录并报告各地病症和病原。根据这些报告得知,广东不少居民的饮用水不够清洁,渔民尤甚,易患疾疫;寄居汉口的医生则说“中国不洁之物遍满街衢,臭气不堪入鼻,净街除垢之法远不若西国之讲求备至,扫除得当”;寄居厦门的医生也说厦门街道狭窄,秽物遍街,易导致疫症流行。最后,作者劝告中国人“今既知因是而多病,断不可自耽安逸,不肯扫除净洁也”。在赫德的倡议、各地西医的报告以及艾约瑟的论述中,环境清洁与身体健康、环境污秽与瘟疫之间显然构成了因果关系。而“不洁之物”发出的“臭气”与邪气致疫说中包含的“湿浊之气”颇有相似之处。只是这样的“邪气”,已经不能与道德上的罪恶汇兑了,也就是说,造成瘟疫的“气”仅是客观物质意义上的“空气”,疾疫也不再是传统意义上的灾异,与魔鬼、邪神也无关系,道德上的罪恶与疾疫之间的因果关系被取消了。

一百多年前的崇文门内大街

另一传教士卫道生(John Elias Williams,1871—1927,又名文怀恩)的一篇短文,更好地凸显出这种微妙的变化。作者在南京传教多年,亲见瘟疫横行,死亡相继,医生束手无策,居民“捐资建醮,设高台,延僧道,焚烧香烛,立位瘟神”。对付瘟疫如此,对付其他病痛也莫不如此,“乡愚之有疾,动辄曰风水不利也,邪鬼纠缠也,雷火劫人,犹为孽报,乃不顾耗费而谋人以治风水,酬香愿焉,故今之时疫,命鬼偷肉者……其人对天仰视,以为斯病也,自天降临也”。无论是理解为邪鬼缠人,还是风水不利,最后都被归为“自天降临”,可见邪鬼以及风水背后的宇宙秩序都被视为神圣存在。总之,南京本地民众普遍相信,疾病与神圣存在是相关的。卫道生却毅然背道而驰,他宣称:

人皆怨天,而仆则独尤人也。其何故欤?盖人身之不洁,街道之污秽耳。

他解释道,城市街巷处处堆积肮脏腐败之物,经日光曝晒,臭气和污物流入水沟,则会生出小虫。这些小虫喜欢腐臭之物,一旦降雨,它们就随着污水流入池塘和水井。居民无知,以池水或井水洗菜煮茶,虫与水在腹中一同发作,导致疾病。更有甚者,小虫随病人之排泄物排出,再次污染蔬果或饮用水。作者为当地居民提供的建议是节省赛会迎神的资费,用以雇用劳动力,清扫街道,购买西药水杀虫,家里则购买石灰粉刷墙壁,扫除天井,把粪便远置室外。鉴于作者对小虫的描述,且未提到显微镜,这里的“虫”很可能还不是病菌。无论如何,作者的结论是:

病非天降,实自地生。

疾疫源自“地”而非来自“天”,来自现实世界而非超越世界。作者还引用了俗谚来佐证这种因果关联:“祸福无门,唯人自招。斯语,诚然矣。”这个谚语本来指的是道德上的因果关系,意即善有善报,恶有恶报。但在这里的意思是,疾疫源于人对环境卫生的疏忽,所以是“自招”的。这种因果关系并无任何道德含义,疾病与道德善恶无关。它限定在现实世界,与神圣存的干预或保障无关。

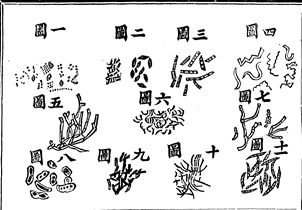

疾病生态学的疾疫归因还只是经验总结性质的,真正的突破是病菌的发现。1882年,至少有两份基督教刊物《益闻录》和《画图新报》都曾提到某西方科学家用高倍显微镜观察,发现一种苍蝇“于尖嘴上有小虫焉,身形如蛇,行运甚疾,啮人则虫入血脉,传毒人身,不久即成疫症”。这里所谓“小虫”指的是致病的微生物。微生物的发现始自1675年,荷兰人列文虎克(Antony van leeuwenhoek,1632—1723)利用他发明的显微镜发现了单细胞微生物。但是要到19世纪七八十年代,法国科学家路易·巴斯德(Louis Pasteur, 1822—1895)和德国科学家罗伯特·科赫(Robert Koch,1843—1910)建立病菌学说,微生物与疾疫之间的因果关联才得以确立,这成为现代医学史上的一座里程碑。1882年传教士期刊上的这两则短讯,相当及时地传播了新的科学发现。在接下来的十余年间,关于显微镜和病菌的知识,在期刊中逐渐增多。1890年,英国来华传教士韦廉臣(Alexander Williamson,1829—1890)在《万国公报》撰长文介绍显微镜和微生物。他指出:“迩来数年间,格致家以显微镜详为考察,乃知此类(微生物)实繁有,徒无论水中、气中、骨中、果中、草中、木中、衣服中、器皿中、墙壁中,无处不有,即吾人肢体、发肤、血气间,亦皆充满。”微生物也分“善恶”,但判断依据既不像“邪气”那样具备道德属性,与患者的道德状况也无任何关系,而取决于它有益于人的健康还是有害于人的健康,“善者”分解臭腐,清洁环境,而“恶者”害人患病。他还配合插图分别介绍了不同微生物与不同疾病的对应关系:“凡一类之虫,生一类之病。如图九者生痨瘵,如图六者生霍乱,如图八者生肺疾,如图十者生瘰疬也。即身外之疾,如图七者生癣,如图十一者生疠,以及一切痛痒之症,莫非此类之所为。不但如此,格致家察人一身,无论疮疾之痛,刀剑之伤,不时作脓者,非血内之朽腐,皆微虫之为灾。”(附图)疾病由微生物引起的知识,描述得已经相当清楚而细致。英国来华传教士傅兰雅(John Fryer,1839—1928)主办的《格致汇编》也连篇累牍做了非常详尽的介绍,尤其详细解释了时人谈之色变的肺痨的病因,并提出应对之策就是以种种方法杀灭致病的微生物

韦廉臣:《显微镜有益于世论一章》附图

病菌与疾疫的关系,时人形象地描述为“人与微生物争战”。据《格致汇编》记载,1892年2月26日晚,诸多西人会集上海文友辅仁会,听在沪执业医生礼敦根(Duncan Reid)讲“人与微生物相争之事”。讲演活动中提供了6个高倍显微镜,礼敦根一面解说微生物之理,一面让人用显微镜观察各种微生物。这次讲演活动的参加者主要是在沪外国人,但讲演的内容却通过印刷传媒在华人中广泛传播。《格致汇编》编辑认为“此实医学近今最新、最妙、最要之一门”,因而翻译刊载了讲稿全文。该文长达17页,约两万字,非常全面地介绍了微生物发现的历史。文章从微生物在发酵中的作用,讲到微生物与霍乱吐泻、肺痨、烂喉痧、癫狗疯等疾病的关系,再讲到如何杀灭病菌以预防和治疗疾病,还讲到白血轮(即白血球)与体内微生物(即病菌)的斗争。文中说“至今凡各瘟疫,几全知为何种微生物所致,而毫无疑意”,作者坚信“现各国人民所患凶险各病,不独能治能免,并冀将来能全灭其根,使后世子孙几忘前人有是病也”。

本文选自《祛魅:天人感应、近代科学与晚清宇宙观念的嬗变》

【作者简介】

张洪彬,1980年生,汉族,重庆垫江人。毕业于华东师范大学,获历史学博士学位。曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学访问学者、《学术月刊》编辑、复旦大学哲学学院博士后,现任上海师范大学人文学院历史系副教授。研究方向为中国近现代思想文化史,近年主要用力于近代思想史上的世界观祛魅与复魅。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵