一、理论视域:空间、场所与城市

上世纪下半叶,城市地理学和城市社会学领域分别发生了文化转向和空间转向。许多学者发现,人们对空间的利用是文化的一部分,每个地区都有其文化特征,被理解为特殊地理位置的空间场所,其物质形式伴随着意义和价值。这些认识可以追溯至列斐伏尔(Henri Lefebvre)、福柯(Michel Foucault)和德塞都(Michel De Certeau)的空间生产理论。列斐伏尔指出:“作为对象的,尤其是作为科学的对象的,是空间,而不是时间。”雷米·埃斯教授概括道:“列斐伏尔期望展示出一种物理空间、精神空间和社会空间之间的理论统一性。”列斐伏尔的空间理论包括空间的实践、空间表像、表征性空间三个要素。在列斐伏尔看来,对空间的建构建立在社会生产关系之上,“空间实践”就是空间性生产,这种生产既是物理意义上的,也是社会关系意义上的。比如一个城市规模的扩张,必然伴随着所占土地面积的扩大与组织结构关系的拓展。“空间表象”以一种“真实的空间”形式进入认知系统,主导着对空间的想象。“空间表象”由“空间实践”所决定,但它反过来又会支撑并指导“空间实践”;而“表征性空间”是一种“具体的抽象”,是对“空间表象”的反抗与超越,它强调空间本身被人类所经历与体验的实际形式。在某种意义上,“表征性空间”存在于“空间实践”之中,但它又是对“空间表象”所呈现出的空间秩序的隐秘反抗,也是其“真实性”的消解或证伪。

都市空间曾经或被归结为人对地理场所的自发使用。空间作为容器,只有通过注入内容,比如我们所讲的文化,才获得其存在的价值,因而城市扩张不只是空间的生产,还是一种空间的征服与再分配。在列斐伏尔看来,人类生产的中心已经由“空间中事物的生产”转变为了“空间本身的生产”。作为自然存在的空间,一旦进入人类文明与社会关系的语境,便成为一种社会的产物:这种产物兼有具体与抽象的双向特质,处于一种矛盾和运动的状态;这种产物在资本主义制度下更表现出商品特质。列斐伏尔以社会历史解释空间作为起点,以空间解释社会历史为收束,形成完整自洽的体系。在列斐伏尔眼中,空间是社会性的、政治性的、经济性的,总的来说是战略性的,它通过一系列的战略而被人为地建立并规划起来。因此空间并不是均质的。

列斐伏尔(1901-1991)

列斐伏尔的空间实践和德·塞都对城市日常生活实践的理解有不谋而合之处。德·塞都认为街道上的日常生活实践不允许城市规划者实践完全的理性,关于空间及其实践的思想在曼纽尔·卡斯特尔、大卫·哈维、爱德华·索亚、莎朗·佐金等人的城市理论中得到了不同层面的延展。“空间实践”“空间表象”与“表征性空间”三元辩证法的彼此制衡,“社会—历史—空间”达成了某种相互间的统一。

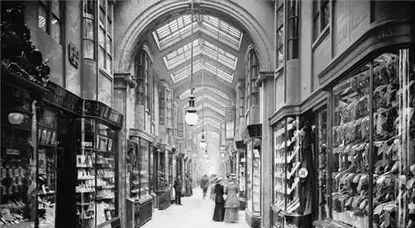

另一种城市文化的研究方法延续了西美尔、波德莱尔、本雅明等人的传统,其中以本雅明最具代表性。本雅明城市文化理论对城市进行了跨学科的整体性观察,反思作为一个整体的城市与各个组成部分之间的相互作用。除此之外,本雅明还很早就关注到了技术对城市的影响以及文化与资本的关系,他拒绝将美学从政治和政治经济学中分离出来,这使得他的作品与众不同。本雅明可以说是表述当代都市思想状况的先驱,他将经济与文化、理论与经验、技术与情感相互联系结合在一起,将现代城市视为由虚构时空累积而成的现实。本雅明和列斐伏尔同样重视空间的价值,同样认为空间是人为的产物。本雅明的特殊之处在于他用文学的方法观察城市,在他眼里,城市是一幅迷画、一个迷宫,通过它就能读懂社会整体。他并非拒绝现实世界的概念,而是要呈现一种将现实作为一个表现对象来建构的制造模式。他强调个体意识和辩证意象:“每一个时代不仅梦想着下一个时代,而且也在梦幻中催促着它的觉醒。每个时代自身就包含着自己的终结”。有感于拱廊街迅速建起又被快速拆除,本雅明指出现代人的欢乐与其说在于“一见钟情”,不如说在于“最后一暼之恋”。本雅明把城市视为超现实,“没有一种面貌是和城市的真实面貌一样超现实主义的”。本雅明笔下的游荡者,确切地说既不是任何其他群体的成员,也不是陌生人,他们是从一个群体到另一个群体的信使。很明显,本雅明的观察和研究意味着日常生活的优先性,强调街道作为一种特定类型的城市人文主义遗物的价值,体现了一种既是认识论上的、同时也是政治上的对城市异化的抵制。

列斐伏尔等人从“空间”到“场所”的形而上理论演进,以及本雅明的整体城市观察方法,在另一些当代北美学者手里,却变成了技术性和工具化的模型研究,代表了当代西方社会科学的新趋向。具有代表性的是新芝加哥学派克拉克和丹尼尔提出的“场景理论”,他们认为:场景是一种强有力的概念工具,借用物理学、生物学、化学和计算科学的研究方式,场景理论把文化也归纳成“真实性、戏剧性和合法性”三个分析维度,然后再把它们分解成15个子维度。通过对美国和加拿大的邮政编码商业模式和黄页分析来解读一个地区的美学特征和文化特质,以及地区间的文化差异。当然,作者也明智地指出:“没有单一的抽象特征来定义任何特定的场景,是全部而不是单独的这一个或另一个设施构成了所有场景理论的标语”。

19世纪的巴黎拱廊街

二、从场景视野看街区的文化复合性与延展性

阐述以上理论,是为了在这些理论的视域下对愚园路的历史文化性质和美学特征进行分析。卡尔维诺在《看不见的城市》中说:“城市不会泄露自己的过去,只会把它像手纹一样藏起来,它被写在街巷的角落、窗格的护栏、楼梯的扶手、避雷的天线和旗杆上,每一道印记都是抓挠、锯锉、刻凿、猛击留下的痕迹”。愚园路本质上是由一条路铺展而开的一个区域,不难发现“愚园路”不仅是一条路的范围和规模,而是从一开始就指向了一片具备复合功能的区域。在场景理论中,所谓舒适物(amenities)指的是一系列让人感到舒心愉快的环境、事物、事件、设施、行为或服务,舒适物的概念一方面揭示了集体消费品具有向公共资本转化的潜能,另一方面作为集体消费品的城市舒适物(urban amenities)在类型和数量上的差异,被认为反映了城市在文化氛围及美学特征上的差异。如将场景理论的使用范围局限于马路、街道,特别是运用场景理论中的“舒适物”概念对比愚园路的今昔,便可以看到这条路审美趣味和文化特质的变化。而为了更好地展现这一区域复合功能的特质,同时对场景理论进行补充和修正,除了借用场景理论自带的“舒适物”的概念,就此还可延伸出“经适物”和“共适物”的概念:“经适物”指的是以满足基本生活需要为目的的种种环境、设施和服务等,“共适物”则更突出其作为公共配套设施的功能和意义。这样做的目的是更详细地对城市所具有的多种场所进行区分。经适物、共适物和舒适物作为一组概念,搭建起了可以深入细节讨论街区场景的框架,从而能更具体、准确地对愚园路的地方性特质进行综合审视。

通过解读《道路机构厂商住宅分布图》,可以将1949年前愚园路的沿线机构商户按照舒适物、经适物和共适物三大类进行粗略统计:

1、舒适物:包括百乐门大饭店、洋服时装店3家、美容理发公司8家、书局6家、茶室茶庄3家,咖啡馆2家。夜总会2家、高级餐厅2家,花店3家,汽车行1家,洗涤店包括干洗店4家、宗教类的福音堂和布道所2家,照相馆1家、马利颜料店1家、义利西点店1家。

2、经适物:有煤炭和柴碳行4到5家、医师诊所3家、皮鞋店7家(特别多,说明这一带居民较重衣饰外表)、药店4家、绒线店3家、米号2家、车行2家、当铺3家、南货店2家,成衣铺2家(即今服装店)、食品号酒家多家、百货公司多家,不知其具体内容难以统计的多家商行,以及烟行、建筑粉刷行、水果店、文具店等。除此之外,还有裕兴记等老字号。

3、共适物:包括银行6家,另有火车售票处、警察局、救火会、汽车分站、师范学校、中小学等。

从这些数据得出的结论是,截止1949年,愚园路主要是一个以里弄为主的居住区(包括著名的中纺公司宿舍和丰田纱厂干部宿舍)。从“经适物”的统计来看,涉及到衣食住行各种齐全的生活商业设施,是一个非常适合居住的地区,甚至有当地居民开玩笑:在这条路上可以从生到死过完一生。但从“舒适物”来看,愚园路又是一个有品味的居住区。作为“共适物”的公共设施主要围绕这个地区的治安、卫生、交通、文化等需求来进行配套,其中银行高达6家,说明愚园路人家都小有储蓄;沿途弄堂的小学特别多,成为一大特色,说明这里的居民较重视子女教育。

1936年愚园路街景(图片来自公号“愚园路上”)

然而,地图只是平面地展现了一条街道中建筑物的主要功能,从中并没觉察到这个区域存在很多的娱乐场所。但事实上,1949年前的愚园路曾几经变异,值得一提的是在日伪歹土时期,这里迅速被舞厅、夜总会、赌场等娱乐业占据,是著名的声色犬马之地。据《愚园路之歹土娱乐业》一文描述:“日伪时期的沪西被《大美晚报》称为“歹土”。到1939年末,沪西越界筑路地区大约有24个赌场、200个花会(Hwo Wei)彩票销售点、42家鸦片行和100家吸烟馆。而愚园路无疑是沪西歹土中最具代表性的一条。”

作为比较极端的例子,歹土时期围绕愚园路发达娱乐业的描述,却证明了这条街道在文化及功能上极富文化弹性和开发潜力的特点:从居住区发展为沪西娱乐业重镇,再转变为一个有风格和品位的居住区,表明了愚园路在持续保存满足居民基本居住和生活需要的街道功能的基础上,始终具备了拓展多种产业和多样街区功能的潜能。正因具备这种历史潜能,时隔80-90年后,愚园路历经沧海桑田仍保持着相当丰富的街区功能,持续且与时俱进地满足着人们多方面的生活需求,也就并不意外。从新近统计的2022年愚园路沿街商铺机构图表可知,愚园路不仅保持了相当数量的舒适物,且舒适物的比重随着“网红”经济的发展正逐渐增多,同时仍具备了相当数量的经适物、共适物,但显然伴随着舒适物比重的增长,愚园路辐射街区的在地文化正不断体现出朝着时尚潮流方向演变的趋势。

仅分析愚园路长宁区境内江苏路到定西路一段(包括金城福安和愚园市集内的商铺),计有:

1、舒适物:包含餐厅22家、咖啡酒吧12家、服装店20家、美甲刺青店5家、花店3家、中西画廊2家、茶馆2家,各类蛋糕店、舞蹈店、健身店、中医养生推拿正骨店等各1家,还有10家业态难以归类的集合潮店,如育音堂音乐公园。

2、经适物:包括便利店3家、面馆2家、药房2家、房产中介2家、美发店2家、文具店、眼镜店、食品店、鞋店、烟酒店、旅店、口腔医院各1家;

3、共适物:包括银行4家、区总商会、工人文化宫、少年宫、少儿图书馆、社区美术馆、温水游泳池各1家,原长宁区委区政府大院现在成了长宁金融园。

1949年前《道路机构厂商住宅分布图》随处可见的米号、当铺、煤炭行、电器行、电料行、木器行、水电行,及许多沿街或弄堂内的小工厂因为时代的变化消失了,许多居民生活功能为更贴近当下消费习惯的便利店所整合。1949年后增加的部分当中,最值得关注的是兼有共适物和舒适物作用的一些场所,主要是早期服务于社会各阶层的电影院,如1952年在路西靠近中山公园的地方出现了股份制的长宁电影院,1955年长宁区工人文化宫建成后也开辟了面向公众的影剧场。然而,长久以来,愚园路上的咖啡馆、茶室、美容厅、照相馆、鞋店书店等商业功能一直存在,但作为典型的城市舒适物,当下在这条街上涌现了更多新的类型,如甜品店、美甲刺青店、推拿养生店、珠宝店、宠物设计店、陶瓷设计店、灯饰店、布艺店、礼品店,以及业态难以归类的集合潮店。舒适物在性质和内容上的扩增,表明愚园路在保持居住区生活特征的同时,正在日趋时尚潮流化。当然,东头静安寺、西头由“兆丰公园”改名而来的中山公园,在一个多世纪的时间里一直是愚园路区域最重要的空间坐标。

显然,当代愚园路的重要转变,是“舒适物”在数量、内涵、种类上越来越趋于多样化,这意味着当民众使用、享受相关商品和服务时,舒适物所在地区能给他们带来更多、更丰富的愉悦感。当“舒适物”的定义更多聚焦于精神体验,可以归类于“舒适物”的建筑、场所概念范畴也在拓展。例如在美国,珠宝商、医院、教堂、墓地等都可归属于此类。甚至过去认为无法划为舒适物的工厂,在今天由于被塑造成具有博物馆功能的文化复合空间,也可以视为一种特殊的舒适物,比如南京西路石门路口的星巴克烘焙工坊就是一例。

今日愚园路(图片来自上观新闻)

根据场景理论的定义,愚园路上的“肆楼慢”巧克力店无疑是一个城市舒适物,但这其实是一家复合了巧克力制作、餐饮和咖啡店多种功能的场所。往往这类新被纳入“舒适物”范畴的店铺都具有这种复合功能的特质,而一旦将这类店铺安置在整条愚园路的维度看——不管是异域风的“肆楼慢”原豆巧克力店的、土生土长的富春小笼、体现在地生活的愚园市集、代表年轻潮流的飞哟画廊还是国际化的创邑space,这些场所被吸引并集合在一起,共同为愚园路呈现了丰富多样的街区文化。现在的愚园路已然是融合大量时装潮牌、时尚餐饮和各式咖啡店,代表了上海市区休闲风尚的典型街区,但与此同时,许多主要服务于街区居民日常生活的便利店、烟酒店、药店、面馆等,连同在这条路上历史悠久的老伯伯内衣店、石阿姨服饰、顾爷叔开锁、小赵裁缝店和小吴鞋匠铺,仍作为孑遗,十分“顽固”地在一堆时髦店铺中坚守着传统生活。这也是愚园路不同于新天地、思南公馆和田子坊、武康路的特质所在,它既有指向未来风尚的标杆引领作用,又保持着可供回溯街区历史起源的诸多原真场所,因而愚园路能够在成为年轻潮人们的打卡地的同时,尽最大可能保留了原住民们的生活空间。

陈蔚镇和罗洁梅也曾经对愚园路场景进行过“新鲜化”描述,她们指出,愚园路的场景特质是“平等的越轨”。如同场景理论的提出者克拉克所说:“场景,尤其是那些有更多选择的、自我表达的、越轨的、迷人维度的场景,也为经济创新提供了关键的刺激作用”。尽管这一理论范式如雷尔夫所指出的那样:“关于行为问题或其他特殊问题的分析都显得过于机械化与抽象化,都将世界简化为了某种单一的结构或模型,忽略了日常生活经验里的微妙性与意义。”,难免过于“技术”化地分析文化,反而遮蔽了针对街区研究的人文性维度。但考虑到它的优势在于简洁明了且颇具实用性,场景理论对后工业城市产业发展的整体性思考仍为深入理解上海的场景特质和创意产业发展提供了一种新思路。

三、从时间连续性角度看街区“原真性”的复归与“地方性”的保留

公元一世纪的时候,哲学家普鲁塔克提出过一个问题:如果忒修斯船上的木头被逐渐替换,直到所有的木头都不是原来的木头,这艘船还是原来的那艘船吗?将“忒修斯之船”的比喻用在城市更新的语境中,人们无疑更接近认同逐渐更替的连续性方式——人们不希望船上所有的木头全部被换掉,城市这个“忒修斯之船”仍应当为同一的物体,因为“忒修斯之船”的方案,恰恰使激烈的城市更新进程中得以保持城市历史连续不断的“原真性”。

“原真性”概念出自莎朗·佐金的《裸城》。她所指称的“原真性”是“一种生活和工作的连续过程,是一种日常体验的逐步积累,一种人们对眼前房子、身边社区每天依然如故的期待”,“是一种让人能在该城市落地生根的道德权属”,最重要的是,“当这种连续性中断,城市就失去了灵魂。”。“原真性”的内涵兼含有历史和创意、古老与新潮两部分,这个概念一方面代表了初始的、历史首创的某种传统,另一方面,原真性也不无创新精神。“原真性”将历史起源与未来开端相联结,重塑“原真性”也就意味着需要创造出一种新的城市形象,能够将“起源”的审美观与未来“开端”的社会观充分联系起来。

《裸城》,莎伦·佐金著,丘兆达、刘蔚译,上海人民出版社,2015年

当下,上海的“网红”打卡地从外滩地区转移到了“武(康路)安(福路)地区”,其差别在于外滩建筑是公共建筑区,“武安地区”则是一个住宅建筑区。这表明了人们对于城市理念的追求在向“原真性”靠拢。愚园路被列入市中心14个历史风貌保护区和64条永不拓宽的马路之一,所以愚园路不像新天地,它不是拟真式地保留了一层石库门的“皮”,也没有像田子坊那样成了一个专门面向游客的商业景区。过去一些在城市更新名义下展开的老旧社区的商业开发,正如莎朗·佐金所言:“某个群体可能不需要真正的‘原真性’;而是只需要宣称看到了‘原真性’;以便能控制并利用‘原真性’带来的好处”。新餐馆、时尚潮店和有文青情调只是一种“真实的想象效果”,愚园路的不同之处在于,尽管以“生活美学街区”相标榜,在开发和更新过程中力图潮流化和年轻化,但仍然保留了原住民和真实的居住社区,有在外滩你见不到的社区化场景,居民化打扮。因其保持了基本历史风貌底蕴、在地文化和生活烟火气,又引入了网红潮店使其具备新开端的指引性,无疑可视作当下上海呈现街区“原真性”的样本。这一点也为愚园路上的业主所认可,正如“肆楼慢”原豆巧克力店店主Leo所说:“放在全球视野里,愚园路也是一种有独特性的改造。……愚园路是历史风貌街区,同时又很时尚,就像老的石库门和新的潮流店的结合,这是它最吸引人的地方。如果我出去逛街,丰富性肯定是最吸引我的,里面有个twist(扭转)的概念。”

最重要的问题在于,一个街区所能提供的人类“生活”将会是什么样的。加拿大的学者爱德华·雷尔夫试图回到“生活”概念去理解“地方”,他“不打算关注那些抽象的理论和模型”,而是认为应该“直接去关注生活世界本身,并在我们生活的情境与场景下去认识和经历我们每天的行动,尤其是去思考生活世界里的一种现象——地方”。所谓“地方性”,是指一个地域在自然环境、人文历史、文化背景、风俗传统等方面形成区域所独有的特质,其反面概念“无地方”则被理解为现代化、全球化背景下千篇一律的城市形态。“地方”和“无地方”的冲突构成了现代人的两难困境,二者并非截然对立,而是以千万种矛盾的方式交织在一起,形成了城市生活强烈的张力。新的城市文化正是一种由地方和无地方、流动空间和地方空间之间多模式界面展现出来的有意义的、互动交流的文化。相比席卷一切的全球化城市化进程和大拆大建的城市更新,更有价值的是对地方性的强调和再现。

愚园路的“地方性”必须追溯不同时期的街道功能和文化特质,而今天的愚园路,恰恰可以认为是几经变异之后,由不同时代文化景观、社会场景“层累”而形成的结果:在1949年前可总结为越界筑路、新里弄堂、街区商业、雅俗共存的市民社会,日伪时期也曾一度沦为“沪西歹土”“娱乐场所”的空间景观。在1949年之后,愚园路中段许多住宅为“南京路上好八连”等部队接收,而将社会主义军队的特色带入其中,改革开放以后直到今天,愚园路趋向于“生活美学街区”的定位愈发明确。各个时期的空间格局、场景布置,都或多或少地在街道上留下了痕迹,并通过各个时代的更新改造,共同缔造出愚园路当下的“地方性”内涵。

很关键的一点在于,愚园路的城市更新一直处于一种渐进状态。这得益于当地政府部门和高度自觉的居民群体对社区文化的维护和促进,同时主导开发的企业采用渐次性持续微更新的方式,从而避免了愚园路面临整体居民迁徙和成片区域面目全非的开发改造。在愚园路的城市微更新中,一直存在着两种推动力量:一种以原住民、当地街道社区和社会力量为主体,希望在这条马路居住区基础上,保持它原汁原味的真实生活和以原住民为主体的社区文化;另一种力量以当地开发企业、外来创业者和新移民为主体,积极推动这条马路的绅士化、潮流化和年轻化,寄希望于通过对这一地区的时尚美学改造,吸引外来游客、消费者、创业者,使愚园路成为另一个网红打卡消费高地。这两种力量并非一定是对立的、撕裂的。相反,正是通过双方的博弈和互动,两种力量达到了一种微妙的平衡。因为在时空连续性中,既重视“起源”又善迎“开端”,愚园路的“原真性”和“地方性”得到了很大程度的保留,社区的文化活力不断加强,新老居民和租客游客的幸福感、获得感、安全感和归属感都得到了增强。

愚园路的城市微更新大体上是成功的。长宁区工人俱乐部1949年前一度是一个叫“好莱坞”的游乐场,承其脉络,在解放后变成了长宁区工人俱乐部,里面的中式建筑曾经是工人俱乐部的影剧场,可惜在改建时被拆除了,原来的院子以及后面的建筑则改建成了住宅区。从建筑意义上而言,这个地块已被彻底更新。幸运的是,这一地块沿马路建起的高层建筑仍然冠以长宁区工人文化宫之名,并保留着的20路电车的停靠站。过去承担重要公共文化功能的沿街宣传画廊,现在则变成了沿街商铺,曾经有一家颇具文化地标性的“好久不读”书店,现为富有特色的巧克力制作店所取代,逐渐演变成愚园路上的新型公共活动区域,在某种意义上延续了这个地块的精神“原真性”。也有将从前不具备文化意义的空间进行升级的案例,如飞哟画廊(Fiu Gallery)所处位置原来是一排毫无特色的围墙,隶属于长宁区公安局看守所,破墙开店后通过极富创意的年轻经营者的努力,将一个原本“无地方”的所在,变成了被赋予了开端“原真性”的“地方”。与之类似的还有在原长征制药厂车间位置基础上形成的创邑空间。每到周末,附近的居民和前来打卡的国际化人群汇聚于此,不大的草坪变成了一个“小联合国”,可谓近悦远来,这种景象迥异于作为“城市会客厅”的外滩,更具有接地气的社区戏剧性。正如画廊创始人对选址愚园路的看法:“选址在愚园路,是因为这是居住区,这里充满了生活的市井气息,附近的爷爷奶奶,放学的小朋友,还有年轻人都会成为画廊的客人……”

飞哟画廊

综上,从时间维度对愚园路街道“原真性”做了分析。我们认为愚园路具备一种难能可贵的、没有消除历史起源和烙印的原真性,而且不断在这条路上叠加起更多标志着未来的、新的原真性理念。但最重要的是,不论街道如何更新、变异,它始终和当地社区、居民保持着一种密切的联系,这使得愚园路几乎从来没有和此在的“地方性”相割裂。“对于城市居民的日常经验而言,城市空间更是他们的家,是他们每天工作的地方。那些街道组成的空间里充满了各色风景、各种声音和不同的气味,‘城市作为一种地理的实际事物,主要就是街道,因为街道是每日生活围绕的中心领地’”。

当然,这条路上也有一些被“无地方”,比如东头愚园路的几乎全部更新,原来的路貌和里弄荡然无存,幸亏乌鲁木齐中路以西因为划为历史风貌区而得以保存。为了建地铁出口站,当年将愚园路江苏路口的几条知名新式里弄拆去不少,并在路口建起高层住宅“畅园”,以及兆丰世贸大厦和舜元企业发展大厦两幢高层办公大楼,十字路口的大幅拓宽使风貌区在此处断裂成“无地方”。在愚园路定西路长宁路三角地带,拆除了原长宁电影院建起了金城福安广场的标准化建筑,遮挡了原来西区辨识度最高的“西园大厦”,在经历了集合店、百安居、百思卖、米域等无数次商业变脸后,现在布满口腔广告的立面使其变成了一个更加典型的“无地方”。或许是一种惩罚,此处的商业一直不振,经营者换了一茬又一茬,却始终不明就里。除了物理原因,其实还有社会性原因,就是它既无法承接过去,和当年的交通枢纽(现在却没有成为地铁出口)和一度的长宁电影院(有辨识度)等历史记忆和街区文化构成联系,又缺乏未来想象,因为变脸过频定位杂乱而不能成为一个新的潮流开端,无法获取任何一种“原真性”。欲使其“重燃”,必须有一个结合历史起源和潮流开端的“记忆性想象”。

愚园路的发展也始终存在矛盾。比如,曾经是愚园路一个知名文化地标的 “好久不读”书店,因为经营无法维系而失败了。愚园市集曾经设想构建为居民服务的配套商业和社区文化,但很快因为盈利困难而逐渐背离初衷,走上了半绅士化道路。因解决民生困难和地段价值而产生的著名老字号富春小笼,所在零星地块悬而未决的动迁改造问题,都是对愚园路下一步城市更新方向的一次又一次大考。

地方的本质在人。人即“地方”,对于人而言,产生意义的空间才成其为地方。我们每个人都真真切切地与某些地方紧密相连,正是这些我们深深关切的地方和地方的连续感构建起了个人身份与文化认同。而愚园路之所以成为一条历史风貌保留较好的马路,本质在于原住民和新移民、居民和游客,社区化和时尚化、历史风貌和潮流开端、地方性和无地方性的和协共生和不断碰撞,这是当下愚园路充满多元异质文化的魅力所在。恰如在相关调查中有人所说,愚园路“好像变了很多,又好像什么都没有变”。因为愚园路已经成了容纳和满足多层次、多方面需要的、具有依恋性和依附感的场所,而“依附于某个地方,并深切地与之相连,乃是人类的一项基本需求”。所以《愚园路》一书开篇结语会这样说:“千条路,万条路,世界上所有的路,其实只有一条路,那就是回家的路”,当然,我们也希望它同时是一条出发的路。

《愚园路》,徐锦江著,上海书画出版社,2017年

四、结语

作为法国马克思主义的代表人物列斐伏尔强调空间对于时间的优先性,而本雅明用他独到的方式也观察到了这一点。列斐伏尔认为,都市领域引发的知识战略可以不断地将理论与经验进行比照,以便通向一种总体性的都市社会实践。就像人类占有时间和空间一样,只要让一种新的权利进入实践,都市社会实践就可以争取到一种高级形式的自由。这种新的权利就是进入都市的权利——进入都市生活、人文环境与新型民主环境的权利。

相对于传统的经济决定论和地理决定论,场景理论用场景来分析地方文化风格和美学特征,并借鉴自然科学的研究方法,通过大量数据佐证,找到了地方文化特点与地方发展、社会生活关联的分析工具。场景理论不仅把生产看作生产实物,而且将其当做生产方式的社会组织来考察,同时也不仅把消费当做消费活动本身,而且着重研究消费的社会组织形态。其学术价值在于从消费和美学角度来解释后工业城市发展的经济社会现象,区别于以生产为导向的工业理论。

莎朗·佐金指出,“原真性”与时间有三种不同的关联方式。首先,原真性诉求意味着我们坚守某种城市理想,这种理想以特定历史时期的文化意象为再现形式,并作为评判都市体验的绝对标准。其次,我们对原真性的心理意象又确实发生着变化,因为每一代人对于城市都有自己的时代经验,时代会塑造身在其中的人的实际看法。第三,思考原真性问题,揭示了时间在最广泛意义上的重要性,因为城市居民越来越揪心于在承诺去创造的东西与威胁去灭绝的东西之间寻找一条出路,无论这种威胁是来自城市更新或者中产阶层化问题,还是由于战争或者生态灾难。哈维·科克斯认为:对同质空间的超越不会凭空出现,而是要通过刻意努力并推进“世俗化”才能实现。“一种世俗的文明不需要单色调与同质化。从多样性中产生出来的特征也不是听天由命的。就像世俗城市里的一切事物,多样性都是需要通过规划才能产生出来的。”所谓世俗化,和我们现在很喜欢说的“烟火气”颇类似,是一种与自觉的本真性相契合的态度。但“世俗性”究竟是靠完全的规划,还是靠生活本身的需求自然发生,可能是个需要理解的问题。对此,雷尔夫颇为辩证地说:“人的扎根不可能被设计出来,我们也无法保证所有的事物都能安适其位,但我们却可以创造出一些条件,让人在一个地方的根性和对地方的关怀被培育起来。”他还说过:“只要地方对于我们来说仍然是重要的,只要我们还在关心由于失根、流动的增强和无地方所带来的心理上和道德上的问题,那么我们就必须要找到一种方法去自觉地、本真地营造出地方。”

在空间、场景、原真性和地方性理论视野下,通过进行图表、数据分析和访谈,我们深入分析了愚园路的文化特征和社会空间。在持续的城市更新中,愚园路的未来能不能成为具有“原真性”的场景,成为我们心中理想的“地方”,取决于热爱和共属于这个地方的我们自身。恰如列斐伏尔和大卫·哈维所概括的那样:“城市权利是一种按照我们的愿望改造城市同时也改造我们自己的权利”。

原载《上海文化》(文化研究版)

2022年8月号,有修改

注释及文末“愚园路江苏路至定西路段道路商业机构表”从略

【作者简介】

徐锦江,上海社会科学院文学研究所研究员。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵