《影游融合:从联动到共生》,杜梁著

上海社会科学院出版社,2022年

✦ + 上海社科院文学所青年学者研究系列 +✦

主编/徐锦江 执行主编/郑崇选

在资本力量构建版权经济的努力下,影游媒介关系由异业竞争转向共融竞合,但始终未能克服低效联动问题。作为一种解决思路,电影与电子游戏正经由产业要素的大规模流动促进知识共享与创新,建立起紧密联系且互促互进的共生系统。本书立足媒介融合语境,从数字技术、内容生产、产业经济与文化权力意识四个维度,探讨电影与电子游戏由“影游联动”向“影游共生”的互动关系变化,预见新型融合主体的生成逻辑。进而,本书提示人类必须保持对媒介共生引发内爆危机与感知重塑的警觉,以避免媒介反制。

文本互动与IP共享,可以被看作是不同媒介之间产生融合反应的显在表征。当前电影与电子游戏之间的跨媒介互文虽然具备文化借势的互利性作用,却也存在IP授权方与改编方互不信任、各执己见的尴尬情形。但是无论如何,具备大众文化影响力的IP早已突破了在单一媒介平台传播的捆绑关系,智力资源的跨媒介开发业已成为知识经济时代文化产业发展的一种共识性策略,新旧媒体也在不断探索如何更好地适应融合语境。

因此,IP的跨媒介开发不仅仅是文本在不同传播平台之间的“穿越”,更牵涉到当前不同媒体之间如何进行资源配置的问题。针对上述问题,美国学者亨利·詹金斯提出了“跨媒介叙事”(transmedia storytelling)的概念,他将之定义为“一个跨媒体故事横跨多种媒体平台展现出来,其中每一个新文本都对整个故事做出了独特而有价值的贡献。”詹金斯的概念界定既充分注意到了不同媒介之间的不同特点,同时也强调了文本改编的系统性,即利用不同媒体特性来共同服务于一个目标。詹金斯还对跨媒体叙事的理想形式进行了理论设想:“每一种媒体出色地各司其职,各尽其责——只有这样,一个故事才能够以电影作为开头,进而通过电视、小说以及连环漫画展开进一步的详述;故事世界可以通过游戏来探索,或者作为一个娱乐公园经典来体验。切入故事世界的每个系列项目必须是自我独立完备的,这样你不看电影也能享受游戏的乐趣,反之亦然。”詹金斯将《黑客帝国》系列作品视为跨媒介叙事的典型例证,影片上映后,在文学、动画、游戏、微电影等领域衍生出一系列相关文本,最终形成了不同媒介之间的协作叙事。

詹金斯所设想的不同媒体平台之间相互分工、协作生产的“跨媒介叙事”模式,显然只有在较为理想的状态中才能够实现。但是,在当前的媒介生态中,各个平台之间仍然存在着相互防御乃至等级歧视的竞争关系。因此,有论者认为跨媒介叙事可能会导致不同媒体上呈现的文本内容出现趋同性,却又无法根据不同介入机制的特点供给受众更为新鲜的感官体验,反而在一定程度上抹杀了媒介之间的差异性。考虑到跨媒介开发中,IP与目标媒介的适配性问题毕竟是可以通过技术手段加以解决的,那么当前面临的更值得讨论的疑问是,仅就智力资源开发的层面而言,缘何会出现IP跨媒介叙事的热潮?能够博取跨媒介协作叙事特权的IP体现出何种共性?

就第一个问题而言,IP跨媒介叙事热潮的浮现事实上对应了当前原创内容的发展瓶颈。这种发展瓶颈并非指需求侧层面大众对于原创文本的排斥,而是指随着不同媒介在长期的历史发展过程中对智力资源进行了深度开采与“跑马圈地”,欲图研发出与既有故事不存在丝毫互文关系的完整意义上的原创内容,变成了低概率事件。事实上,历代研究者对于故事的结构、题材、类型进行分类的努力,相当于变相地建立起不同故事模型的立足之地与变化空间。举例而言,在普洛普对俄国童话叙事结构的分析中,他将母题与作为基本功能单位的角色行为分别视作组成故事的可变项与不变项,其中功能单位的数量相对有限。再考虑到这些功能单位已经随着故事的长期流传与历史继承而深植于各地区、民族的文化血脉中,因此多数的文本创作难以超越既有框架,或者说,完全脱离这类智力资源而另起炉灶进行艺术创新的可能性越来越小。

针对由叙事结构、角色功能的有限性而导致的文本相似性问题,跨媒介叙事的出现提供了一种曲线解决的方案。相比于在叙事的可变项与不变项要素之间重新排列组合,《星球大战》《黑客帝国》《哈利波特》《指环王》《变形金刚》《阿凡达》《古墓丽影》《生化危机》《魔兽》及漫威、DC的超级英雄“宇宙”等进入跨媒介叙事生产过程的文本更注重于故事世界的建构。亨利·詹金斯认为,“叙事日益成为一种构筑世界的艺术,艺术家们创造出引人入胜的故事环境,其中包括的内容不可能被彻底发觉出来,或者不可能在一部作品甚至一种单一媒介中被研究穷尽。”如果对詹金斯的言说进行深入分析,不难发现,故事世界的概念不仅指的是媒体间协作叙事的关系,更是指从幻想层面重建地球、银河系乃至全宇宙的运行规则的文本创作思维,这种倾向在电影与电子游戏的协作叙事中体现得尤为明显。创作者力图诱导受众“进入”/浸入的数字幻境与当前人类世界存在明显差异性,前者往往围绕某个超现实场景建构起完整的生态系统、运行规则与社会关系。故事世界在跨媒介生产和媒介内互文两个维度上均具备较强的可延展性,允许新的作者和粉丝按照源文本建立的运行规则进行扩展性书写。换言之,故事世界模式开发的重点并不在于生产出一套全新的叙事母题和功能单位,而是为既有的结构性要素提供重新适配的语境。

更准确地说,故事世界围绕着超现实的核心空间进行运行规则的设定与型塑,可以被视作缔造“元神话”的努力。元神话(monomyth)的概念出自美国学者约瑟夫·坎贝尔的《千面英雄》一书,指的是全球各地神话与宗教故事中的相似性叙事结构。反过来看,坎贝尔同样承认世界各地讲述元神话时采用的象征符号不尽相同。故事世界与神话传说的文本生产方式极为相似,正如同后者致力于解释的宇宙本源、造物历程与神启指示在很长一段历史时期内被奉为人类行为的指向标,前者则依托于相对固定的叙事结构,不断试图在跨媒介的数字幻境中想象性地创造新的元神话以及与之相匹配的运行规则。坎贝尔甚至曾夸赞《星球大战》典型地体现出构建元神话的倾向。

约瑟夫·坎贝尔《千面英雄》

在横跨多个媒介平台进行生产与传播的幻想题材作品中,故事世界的元神话建构大致从两个方向展开:其一,前向型科幻叙事,这类文本大多以超验的视角来探讨未来世界的科技进境以及由此带来的新世界的运行法则变化,其核心议题大致包括开放宇宙的可能性设想及以人工智能为代表的次时代智慧族群崛起对未来社会形态的影响。英国哲学家卡尔·波普尔曾经在《开放的宇宙》一书中驳斥了以拉普拉斯为代表的决定论的宇宙观,他引用“量子跃迁”的概念论证了概率可能会导致因果关系出现偏差,并提倡以开放的视点来审视宇宙的无限可能性。部分幻想题材IP同样采取了开放宇宙的认知模式,此类作品往往将外星生命的存在视为基本叙事前提,创造性地幻想并设定星际运行法则与等级秩序,例如《星球大战》不但拥有完整的从宇宙混沌初开到义军同盟摧毁银河帝国超级武器“死星”的雅文战役的完整时间线索,而且还设置了西斯与绝地之间独裁与反独裁力量的长期历史纠葛、名为“原力”的催动万物降生与凝聚星系能量的神秘力量、星际旅行的常态化及以毁灭天体为代价的太空大战。还有文本尝试研判地球与其他星体的等级秩序关系,某些情形中甚至显露出人类对外星“殖民者”的恐惧心理,在《变形金刚》中,外星机械生命体不但是人类文明和科技的重要启蒙者,地球也成为博派与霸天虎正面交锋的异星战场。此外,以《黑客帝国》为代表的人工智能题材文本聚焦于人类与人造智慧体的权力冲突,《生化危机》将故事背景设置为致命病毒造成的人类族群濒于绝灭与与文明继替危机,《X战警》则从基因突变的进化论视角探讨人类与“后人类”的认同困境与等级秩序难题。凡此种种,均属于跨媒介叙事以“将来进行时”(future continuous tense)的语态进行的未来世界的运行规则预设。

《黑客帝国》(1999)

其二,后向型魔幻叙事。此类文本从人类文明起源中的文化神秘主义倾向寻求灵感来源,着力于建构人类与妖怪精灵并存、正邪二元对立的幻想世界,还将魔法与巫术等超现实力量视作万物运行的驱动力。后向型魔幻叙事中的幻想空间与现实世界存在明显的异质性,部分文本在对二者进行桥接的基础上展开剧情,也有作品以完全架空的姿态进行“新大陆”的造物式书写。前者如《古墓丽影》《哈利·波特》和《纳尼亚传奇》,这类文本中的主人公在世俗生活与奇幻王国中享有双重人生,但往往后一空间才是他们实现个人价值与追求的真正战场。借助哈利·波特们在异域空间中与千年尸怪、重生恶魔、巫女精灵的对立与冲突,桥接现实域与幻想域的做法事实上传递出创世神话在当代生活中“复魅”的意味。后者如《指环王》《魔兽》,这类IP中的元神话构筑更倾向于创造性地绘制出架空世界的空间结构、历史脉络、生物图谱、社会形态与超现实力量。上述人为设定的“程序规则”的存在,使得中土世界与艾泽拉斯大陆成为受众们竞相窥探乃至浸入的奇观空间。

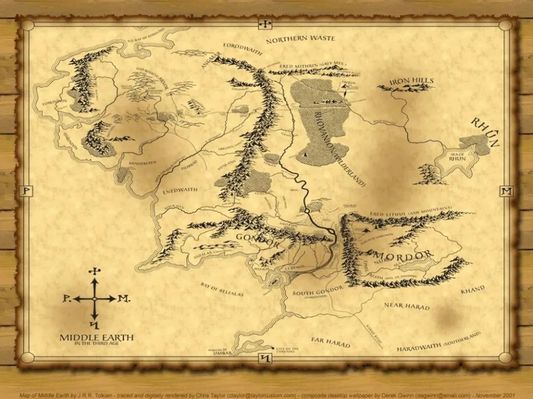

《指环王》中的“中土世界”地图

在媒介融合的语境中,元神话的跨媒体开发已经成为“新大陆”与“新世界”生产的一种稳定结构。版权方与粉丝均可以按照元神话的运行规则来进行拓展性与延续性书写,通过大量续集与同人文本堆积、筑垒起不同的故事世界。詹金斯曾引用一位业界人士的观点来说明故事世界生产的重要性,“一开始,你得构思一个故事,因为没有一个好故事,也就不会有好电影。再往后,一旦准备推出续集,就得确定一个主角,因为一个好主角可以支撑起多样化的故事。到这时,你就会构筑起一个故事世界,因为一个故事世界能够在多种媒体平台上容纳多种角色和多种故事情节。”考虑到媒介协作下故事世界的建构广受大众欢迎,可以说,当前的受众早已不再满足作为读者或是观众的单一的旁观者、窥探者的身份定位,他们更希望能够扮演起体验者的角色,将内心拓展生存空间的欲望投射到文本中,并且按照虚拟大陆/星球的运行规则展开游历历程。

再来看第二个问题,故事世界的共性体现在对受众/游历者与文本/新世界关系的能动反映上。媒介融合语境中多元故事世界的生产,在一定程度上折射出当前流行文化的一个重要发展趋势,即从反映现实生活转向幻想虚拟情境。每个拥有独立运行规则与元神话的故事世界,都可以被视为独特的宇宙缘起与进化路线的代表。尽管物理学界对于多元宇宙、平行宇宙等观点的研究仍处在理论阐释阶段,但是形态各异的故事世界共同建构起媒介与文化层面的星际景观幻想。

星际景观幻想的快速累积,至少部分地改变了人类文化重点围绕现实世界进行生产的情形,转而呈现为差异化、去中心的“星丛”模式。德国哲学家西奥多·阿多诺自本雅明处借鉴了“星丛”的概念,正如天文星座中不同星球之战并不存在等级序列,阿多诺理解中的星丛指称的是多种元素并置且相互作用的结构。星丛的概念与吉尔·德勒兹使用的“块茎”概念存在相似之处,后一种观点以马铃薯与黑刺梅树的根茎生长方式作为反对逻各斯主义的思维图式的比喻。块茎结构没有统一的原点,而是从生成论的角度来喻指不同的思想辖域共同拼凑起以连接性、异质性、多元体、非示意的断裂、绘图式与转印式为原则的平滑空间与游牧空间。德勒兹还以游牧概念指称对既定秩序、权力等级及符号体系的否定性反思,同时也是对固定辖域空间的解构与逃逸,并在差异性的、重复性的运动过程中不断生成新的自由状态。无论是去中心的星丛抑或游牧的块茎图式,均可以用来描述当前内容跨媒介生产过程中星际景观幻想的丛生状态。

尽管故事世界的群落能够被视作解构现实世界中心模式的游牧空间,不同的宇宙观指引下各个IP“星球”又呈现出多样化的运行规则与社会形态,但是此类跨媒介叙事同时具备一定的美学与结构共性:陌生世界的文本导航、游牧英雄穿越与成长故事。

文本导航的概念在电子游戏中体现得较为明显。由于电子游戏本质上是为玩家提供一个可以按照某种规则进行探索和解谜的虚拟世界,因此在人机对话的过程中,为了避免受众在偌大的影像空间中无所适从而产生间离感,文本往往需要向他们介绍故事背景与运行法则,由此就出现了导航的概念。电子游戏中的“新手教学”环节、剧情记录功能和NPC角色的设置,其目的均是为了使玩家更快地掌握操作规则并且降低学习成本。更为极端的例证是,《征途》《大话西游2》《新倩女幽魂》《天涯明月刀OL》《新剑侠情缘》《楚留香》等大型网络角色扮演游戏均内嵌了“自动寻路”功能,玩家只需使用鼠标轻触情节列表窗口中的任务或者目的地名称,系统自动引导角色前往。曾经一度被《魔兽世界》出品方视为作弊与“外挂”的自动寻路功能虽然能够减少玩家探索地图耗费的时间成本,但却也令他们丧失了欣赏虚拟世界沿途风景的机会。

《剑侠情缘2》中的“自动寻路”功能

珍妮特·穆瑞曾将互动媒介中的空间导航划分为两种模式:迷阵(maze)与块茎(rhizome)。二者的不同之处在于,迷阵模式意味着文本中各要素引导着角色和玩家走向唯一出口,块茎模式中则不存在特定路线,玩家可以自由选择探索路径。在穆瑞看来,电子游戏中叙事空间的建构需要兼顾上述两种模式,既要设定明确的情节目标,又要允许玩家进行自由探索。

在故事世界的跨媒介生产中,各个媒体平台不约而同地使用了文本导航模式来拉近受众与陌生世界的距离。更重要的是,为了模拟、迎合受众与陌生世界的关系,多数情况下故事主人公也被设定为初入幻想空间的新人。因此,游牧者这一语词就具备了兼指受众与情感代入对象的双关意涵。

由于游牧空间具有去中心、无边界、可延伸的特性,因此文本导航就承担起提取关键性信息的功能,爱思潘·阿尔塞斯将这一机制称作“遍历函数”(traversal function)。阿尔塞斯在分析赛博空间时指出,文本具备的符号串与受众触及的信息并不完全一致,二者可以分别使用文本基元(texton)与脚本基元(scripton)的说法来指称。遍历函数意指将脚本基元从文本基元中提取并且展现给受众的机制。遍历函数的概念同样适用于IP的跨媒介生产,完整的故事世界包罗万象,因此需要通过文本导航将关键性的空间运行法则与叙事内容进行提取。受众“进入”文本世界的行为是由媒介参与机制决定的,但是在文本中,角色在世俗空间与幻想领域的穿越行为更具超现实色彩。此间需要从文本结构层面予以导航的问题包括空间“虫洞”的设定、新世界运行法则的传授与天命英雄的救世任务。

多数情形中,空间“虫洞”的设定被用作现实领域与虚拟世界的“超链接”触发点。尽管这类虫洞的表现形态各异,但是每次超链接的触发都能够导向诉诸感官惊奇的奇幻世界。这类虫洞可能是经由日常生活中的普通物体伪装形成的“传送点”,例如《爱丽丝漫游仙境》中的兔子洞、《纳尼亚传奇》中的神奇衣柜以及《哈利·波特》中的九又四分之三站台;也可能是人为设置的感官与物质传输点,例如《黑客帝国》中人工智能矩阵控制人类思维的机械手臂、《魔兽》中兽人族群从德拉诺星球穿越至艾泽拉斯大陆使用的“黑暗之门”和《刺客信条》中同步卡勒姆·林奇的感知与刺客先祖阿拉圭的记忆的虚拟现实机器阿尼玛斯;还可能是指一种突如其来的变故或情形,例如《生化危机》中超级计算机乍然叛变对人类造成巨大威胁,《变形金刚》中霸天虎群体为追逐火种源而将地球变为汽车人的临时战场,及《X战警》中变种人作为一种族群的崛起。上述虫洞变体正如同运载着哥伦布的远洋航船,当作为探险家的游牧者们抢滩新大陆,就意味着陌生世界的到来。

进入奇观世界后,游牧者们就需要跟随导航完成对陌生领域的生态系统与运行规则的学习过程。在这一流程中,游牧者们对于新世界的态度从好奇转变为适应。此处的导航者正如同电子游戏中的NPC角色,他们不仅向主人公介绍奇幻世界的来历与背景,更要指引主人公按照既定的戏剧情节来展开体验。从《黑客帝国》中的人类反抗组织首领墨菲斯、《哈利·波特》中霍格沃茨魔法学校校长邓布利多、《纳尼亚传奇》中的羊人特纳斯先生、《爱丽丝漫游仙境》中的疯帽子到《变形金刚》里的擎天柱、《刺客信条》中阿尼玛斯的掌控者索菲亚,上述角色在向游牧者们介绍运行规则的过程中,自然扮演起指引后者的人生目标与价值意义的导师形象。游牧者们在体验过陌生领域的各项超现实功能之后,就拥有了在现实生活与幻想空间的双重身份之间进行切换的能力。

更重要的是,文本导航的根本目的在于引导游牧者们完成消除末日危机的拯救任务。空间穿越叙事将游牧者们拉离现实世界中平凡的日常生活,转而走向虚拟空间乃至元神话的中心位置。这种身份转换明显应和了受众介入虚拟空间的超级英雄式的欲望图景:从平凡、重复、单调的现实生活中遁逃,在想象性的奇幻世界的末日危机中扮演起天命英雄的角色。因此,当尼奥、哈利·波特、彼得兄妹、爱丽丝、萨姆·维特维奇、林奇这些外来者角色进入虚拟空间之后,就必须肩负起挽救奇幻世界的正义秩序于危亡之际的任务。

虽然不同故事世界中游牧者的形象不尽相同,但是英雄叙事的基本结构大多遵循了约瑟夫·坎贝尔所总结的起程——启蒙——归来——解答的稳定架构。与之对应,故事世界的叙事模式具体体现为:游牧英雄们作为来自现实生活的普通人进入奇幻世界,在导师们的指引、导航中习得异域空间运行规则、拯救者的角色功能与剧情任务,英雄们在最终之战中战胜反派并且恢复了幻想之地的原有秩序,重新回归现实生活后,幻境漫游的历程刺激主人公以积极心态应对人生困境。

故事世界的文本生产模式,充分验证了数字幻境带来的感官惊奇在媒介与文化传播过程中的重要性。原因在于,故事世界模式中的不变项指代的是文本导航与英雄成长的叙事结构,可变项则由不同的元神话及相关的运行规则构成。更重要的是,此间不变项的功能在于向受众提供相对稳定的心理接入与接收机制,避免过度间离感的产生;可变项才是真正吸引社会大众进行窥视、探索的感官惊奇要素,也是允许他们按照不同的程序规则进行星际游牧的无垠空间。不难发现,未来故事世界的扩大化生产也必将诉诸开放宇宙观指引下新的数字幻境的建构,在这些需要多媒介协作搭建的影像世界中,既有的英雄成长叙事也会不断重演。

(节选自《影游融合:从联动到共生》第三章第二节)

【作者简介】

杜梁,电影学博士,上海社会科学院文学研究所助理研究员,研究方向为电影产业、媒介融合。出版专著《影游融合:从联动到共生》,发表学术研究文章三十余篇,主持国家级和省部级课题多项。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵