《从英文报刊看中国语言文学的近代转型(1833-1916)》,狄霞晨著

上海社会科学院出版社,2022年

✦ 上海社科院文学所青年学者研究系列 ✦

主编/徐锦江 执行主编/郑崇选

近代是中外交流的黄金时期。1833-1916年间,大量外文报刊在华出版流通,其中以英文报刊的覆盖面最广、影响力最大。本书以英文报刊为主要材料考察了近代英语世界对中国语言文学的研究,从而思考中国语言文学是怎样在近代转型的。本书分为两部分:正文以英文报刊为主考察了中国近代的语言变革、文学更新与通俗化等问题。附录选译了The Chinese Repository(《中国丛报》)、The Chinese Recorder and Missionary Journal(《教务杂志》)、China Review(《中国评论》)等近代重要英文报刊中以中国语言文学为主题的文章28篇。它们展示了近代来华欧美人士对中国语言文学的看法,也记录了中国近代历史中的生动细节。

十九世纪是西方资本主义扩张的时代,从1815年到1914年,欧洲直接控制的区域从地球表面的35%扩大到了85%左右,非洲和亚洲受到的影响最大。十九世纪也是中国与世界频繁接触的时代,随着清朝国力的衰退,欧美各国人士纷纷来到中国,以求谋取利益。他们虽然来自不同的国家,但大多属于基督教文化圈里的知识阶层。远渡重洋来到中国之后,虽然都多多少少学了汉语,但更多的汉学研究成果发表于他们在中国创办的外文报刊上,这些报刊的语言又以英文为主。他们来自基督教文化传统,对于以儒家文化为核心的中国而言是一种具有对比度的“他者”。考察近代中国的英文报刊及其背后的近代来华欧美人士对中国语言文学的研究,有助于我们更好地认识近代中国语言文学的变革。

近代来华西人认为如果不改变中国的文化传统,光从科学和政治方面照抄西方模式,中国的现代化进程是不可能成功的。他们相信宗教是不同民族之间的文化桥梁,可以用来启蒙中国。正如艾略特所说:“要在各自具有不同文化的民族之间创造出某种共同文化,其主导力量是宗教。”1896年李佳白(Gilbert Reid,1857-1927)说:“现在中国上下都在寻求救亡之道,……中国如今停滞不前,缺少生命力。知识分子看到他们的祖国快要走向灭亡了,但是他们并没有办法去改变。但是基督教可以让人们思考、计划和行动,产生新的生命力。……中国处于绝望之中,而基督教带来希望。”他们坚信基督教有拯救世界的力量,能够通过改变中国人的信仰来拯救中国。虽然中国并没有成为基督教国家,但是教会作为外来的非政府机构对中国民众的教育、精神统一方面发挥出了不小的威力,他们也推动了中国语言文学的现代化变革。无论是办报、出版还是教学、翻译,西人的活动都极大地影响了中国近代语言文学的形态。

《教务杂志》

要理解中国近代语言文学的变革,光靠中文文献是不够的,而近代丰富的外文报刊如《印支搜闻》《中国丛报》《教务杂志》《中国评论》《皇家亚洲文会北中国支会杂志》《北华捷报》《字林西报》等详实地记录了近代来华西人改变中国文学语言的意图、举措和成就,是研究中国近代语言文学变革不可或缺的珍贵史料。这些由西人主办的英文报刊发表了许多重要的汉学成果,内容涵盖宗教、哲学、文学、历史、新闻等众多人文社会科学领域,是研究近现代中国文化的珍贵史料。在文学领域,这些英文报刊忠实记录了近现代来华西方人对中国语言文学的评论,涉及文学与宗教、白话与通俗化、文人知识分子、文学教育、报刊传播、汉学、女性文学、翻译文学、宗教文学、西方文学、文学变革、新旧文学等诸多方面,内容极为丰富,值得深入研究。西人在英文报刊上发表了众多关于中国语言文学的论文,表现出改变中国语言文学的意图和决心,推动了中国语言文学的近代变革。这些英文报刊涉及近代来华西人的语言活动、布道演讲、教育教学、出版传播、翻译创作,覆盖了白话文运动、新旧文学变革、通俗文学的崛起等具有关键意义的层面,对中国文学的现代化起到了积极的作用。通过考察近代中国英文报刊对中国语言文学的研究,进而思考西人在中国文学的现代化进程中所扮演的角色及产生的影响。

近代来华西人率先推动了中国语言文学的近代变革。中国文学语言经历了深文言、浅近文言、白话文、罗马拼音字等阶段,不同的语言文字在同一历史时期并存、相互竞争,最终由白话文学取代了其它语言形式的文学。在中国文学的新旧转换过程中,来华西人批评旧文学,提倡“新文学”,创建基督教文学,通过翻译、教育、出版等种种方式改变中国文学,在一定程度上改变了中国文学的风貌,使得通俗小说成为晚清文学的主流。本书分为三章,分别从英文报刊看中国语言的近代变革、从英文报刊看中国文学观念的近代更新、从英文报刊看中国近代文学通俗化来展开论述。

西人怀着启蒙中国的理想来华,他们给中国带来了西方的基督宗教、科技文化知识,先进的教育医疗理念,充满现代意识的语言文学观等许多足以改变时代的观念与文化,也提出了改变中国语言文学的想法。东西文化在灵活性和约束力上的差异在晚清集中地表现出来:中国文化经过几千年的演变和积淀形成了超稳定的结构,它具有海纳百川、兼容并蓄的特点,能够对不产生威胁的异质文化进行吸收。西方文化自从经历过文艺复兴以后,就一直处于流动和变化中。随着英法等欧洲强国在世界范围内确立起霸权地位,西方文化也四处扩张,对中国文化表现出“彼可取而代之”的侵略性。而中国文化依然希望维持其原有的内部秩序,与流动、自由的西方文化形成了强烈的对比。自从天朝大国的美梦被西方列强的枪炮声所打破,中国传统文化受到了严峻的挑战。在西方的冲击下,中国社会矛盾与冲突尖锐激化,文化发生剧烈的动荡与变迁,各种社会力量和文化体系相互冲撞、碰击、渗透,中国中心论思想逐渐瓦解,中国文人的文化优越感也逐渐被自卑感所取代。晚清的中国文化呈现出百家争鸣、众声喧哗的局面,中国知识分子也在这样的社会历史氛围中愈加强烈地感受到作为他者的西人的存在,也意识到了确立自我主体性的必要性。西人的文化启蒙活动为中国引入了现代性的价值,推动了中国社会和文化的现代转型。

语言的多元共存是近代中国文化向现代转型的重要标志:深文言、浅文言、白话、方言、罗马字都不甘示弱,纷纷试图在即将到来的新时代中抢占一席之地乃至至高地位。在晚清这个充满了革命气息的时代中,西人、革命者、启蒙者们争先恐后地利用语言来传达各自的知识理念,建立新的文化秩序,中国的官方语言文字也正在受到前所未有的挑战,语言在这个时代中正酝酿着本身秩序的改变。语言的构建是在自我与他者的交流、对话的过程中,通过对他者的认识和与他者的价值交换而建立起来的。只有在汉语的自我存在与其它外语的互相交流、对话、依存中,语言主体的存在才能充分全面地体现。现代欧化白话文的形成就是在西人的倡导和推动下形成的。

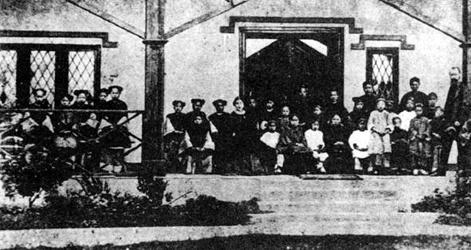

1872年裨文女校师生合影

该校为美国传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman,l801-l861)与夫人格兰德女士在上海创办,也是上海历史上第一所女子书院。裨治文还创办了《中国丛报》。

语言本身并不具备国家民族的政治内涵,在白话崛起之前,文言只是作为一种传统的书写工具而被文人士大夫世代使用。当白话被西人用来作为书写和传播的语言工具时,文人才开始重新建立起对文言的认识。白话也是因为文言的存在而被相对赋予了通俗的内涵。文言文写作的传统文本形成了不同的文化权力等级。文言和白话在中国的文化等级中筑起了一堵看不见的高墙,成为了文化权力的工具。在西人语言运动引起骚动和批评的同时,伴随着文言文作为一种语言霸权的解体。书面语的空间被其它的语言形式所挤占,而文言文的中心地位也在不断被动摇。文言文的神话崩溃了,文化专制主义也受到了多元文化的挑战。更有活力的口语语体以一种所向披靡的阵势迅猛壮大,它冲垮了一切文言文的堤坝,新的文化价值系统随之产生。

西人使白话得以在书籍、报章、课本、演讲、教学、翻译等种种社会活动中使用,一定程度上使得白话从下层语言转化为社会语言,白话从而获得了社会价值。他们倡导白话文、“新文学”,代表了一种现代性的话语方式和思维模式。正是在这种跨文化、跨传统、跨阶级的碰撞与竞争之中,汉语逐渐摆脱了文言文的陈腐、罗马字的偏激和方言的局限性,最终由最具现代性的白话文一统天下,结束了众声喧哗的多语时代。西人主导的语言运动冲击了士大夫阶层的语言习惯和思考模式,模糊了阶层的界限,改变了文言文作为书面语的垄断局面,一定程度上消解了森严的文化等级制度,为晚清白话文运动和五四白话文运动铺平了道路。西人的言行撼动了文言的统治地位,很大程度上解放了长期受压制、受歧视的白话,顺应了中国文学言文合一的发展趋势。

文学观念也受到语言的影响,晚清中国文学呈现出的新质,一定程度上源自语言的变化。语言的变革带来了文体革新,而文体革新正是文学革命的一个重要组成部分。语言的变革有两个层面:文字符号层面和文体层面,当语言的变革尚处于文字符号层面时,对于文学的影响还是比较小的;而当语言的变革达到文体层面的高度时,就会对文学变革产生极大的影响。

西人积极倡导的“新文学”影响了中国近代文学的发展方向,并引领了“新文学”的潮流。他们创作小说,通过自身的创作塑造、表达和重建了中国文学;他们引进了西方文学的形式与技巧,为中国作家提供了学习外国小说的机会,也促进了中国小说的现代化进程;他们通过征文竞赛,有意识地宣扬了现代思想、传播意识、新的文学观念和时代精神。此外,西人对中国通俗小说的情节、人物、结构、视角、叙事、思想等方面进行批评,丰富了中国的小说理论,为近代文学变革提供了富有价值的参考意见,很多都成为新小说的突破点,并成为迫使传统文学价值体系崩溃和让位的有利因素。

西方的文学观念通过种种途径影响了五四新文学,基督教思想和元素深深渗透进入中国现代文学,并成为了现代文学的一部分。基督教文学是西方传教士所倡导的“新文学”的理想形态。基督教文学在中国并没有获得成功,然而基督教文学却在中国的文学的基础上求变求新,给中国文学带来了新的思想和文化资源。基督教文学所倡导的文学理念也启发了中国的文学革命者,对中国作家的培养则激发了中国文人的创造力。

晚清的中国文学处于众声喧哗的时代,既有古典诗文,又有翻译小说;既有传统典籍,又有报章文学,小说的地位急剧上升,从末流成为主流,通俗文学大行其道,形成了中国文学史上的奇观。西人与中国文学通俗化进程有密不可分的联系:首先,中国文化对宗教的冷漠以及近代化所带来的心理压力使得晚清的中国文人对基督教缺乏同情和理解,排外情绪和文化偏见使得西方传教士对近代文人的传教宣告失败。然而,西人所传播的西方知识和文化却直接影响了中国的政局与历史走向,也影响了中国文学乃至中国社会的发展。西人在认清现实的过程中,也更为关注中国下层大众。他们了解到市民社会对通俗文学的需求,也积极地传播通俗文学。其次,随着语言霸权的解体,文言文不再是唯一的文学语言,文言中心论神话也开始崩溃。第三,大众传媒为近代通俗文化塑造了一个独立的公共领域,产生了一种完全不同于传统的新的信息流通体系和舆论模式,从而为公共领域表达自身的一般诉求提供了体制上的保障。在汉学家、传教士、革命者和市民阶层的共同推动下,在语言、大众传媒、教育等各种力量的共同作用下,通俗文化一跃而成为近代中国的主流文化,通俗文学成为了主流文学,最适宜使用白话书写的小说更是登峰造极,取代古典诗歌登上文坛主流。

西人不仅研究通俗小说,自己创作通俗易懂的基督教小说,还通过征文等方式来吸引中国读者来创作。他们有意识地推动中国书面语言的变革,提高白话文的地位,带动通俗小说的崛起;他们引进的西方先进印刷技术降低了大规模机械复制的成本,缩短了印刷出版的周期,为通俗小说的出版提供了物质基础;他们还通过传媒等方式营造市民社会的通俗文化观念,为通俗小说的盛行提供思想便利。这样,文学从士大夫垄断的状态下解脱出来,直接面向普通大众,通俗文学也得到了普及。

西人提高了白话的地位,宣扬新的文学理念,创造基督教文学形态,并促进了通俗文学的普及。从西人的主观意图角度来看,他们力图启蒙中国,使中国摆脱愚昧、落后的处境。然而,他们的文化立场难免带有自己的文化偏见,在对中国文学景观再现的过程中,又不自觉地歪曲了中国文学的经验和思想。应该看到,他们给中国近代语言文学带来了现代性。现代性给处于现代化进程中的人们带来巨变中的心理体验,晚清的中国知识分子就被卷入了这样的境地,他们发现时代允许自己去冒险、强大、快乐和成长,也可能摧毁自己所拥有、所知道的一切。现代性给了他们改变世界的力量,也改变了他们自身。

西人改变中国语言文学的意图和行动深深感染和影响了中国知识分子。通商口岸的文人多多少少都受到了他们的影响,还有一部分知识分子与西人成为了朋友,甚至成为基督教徒,并为他们的传教工作出谋划策。 虽然许多中国知识分子为西人工作最初都是抱着维持生计的态度,然而他们的思想或多或少发生了变化。

晚清文人面对着国家存亡的危机,生存焦虑与文化冲击使得他们迫切地需要寻找一种能够使中国独立富强的文化模式,而西人正是他们最好的西方知识提供者。 影响了中国的文人,就等于影响了整个中国。他们扮演的主要角色是文化主义者,然而在与中国知识分子争夺话语权的过程中,也不可避免地拥有了文化霸权。近代来华西人中不乏殖民主义者,很难摆脱西方中心论的成见。西方文化优越论使得他们的世俗活动难免打上帝国主义扩张的烙印,引起了中国文人的反感和民族情绪。他们的“宣教布道使命”与具体实践活动的效果或影响之间存在着一定程度的内在紧张与差异,因而他们的意图很难全部付诸实践并获得认同。他们在文化活动的过程中始终面临着几组矛盾:第一,宗教活动与世俗的文学活动之间的矛盾。从观念到形式,两者之间都有难以调和的差异,西人在这一过程中也经历了磨合的痛苦,是西化还是中国化?历史为我们揭晓了答案;第二,西人群体与中国文学知识分子(或士大夫阶级)之间的矛盾。传教士希望可以“拯救”众生,然而他们大部分的信徒却是下层民众。士大夫阶级不但不肯入教,而且成为了阻碍他们传教的最大障碍。西人意识到,只有通过教育、文化等手段来对中国的年轻人进行教化,才有可能改善他们与知识分子之间的关系;第三,西人与中国民众之间的矛盾。他们虽然发展了相当数量的教徒,然而这些教徒中不乏依附教会势力的地痞流氓以及贪图利益者。他们的存在加上某些传教士的行为不当激化了民族矛盾,引发种种教案血案。

近代中国英文报刊虽然大部分都是西方人所办,但它们忠实地记录了时代风云,具有重要的学术意义。研究作为中西文化交流载体的英文报刊,不仅可以帮助我们理解西方人眼中的近代中国、中国人及中国语言文学,也能够为今天我们向世界讲好中国故事提供启迪。1833-1916 年,对于宇宙、地球而言只是微不足道的一瞬,对于中国而言却是至关重要的变局时代。考察这一时期的英文报刊可以发现:中国的语言已经在发生着由文言而白话近代变革、传统的文学观念与形态也在逐渐被西方文学所取代。百余年后,再来审视这段惊心动魄的中西文学、文化交流史,依然有许多未知在等待我们去发掘。中国的英文报刊虽然边缘,却站在中西文化交流的双行道上:它们在向西方传递中国形象的同时也塑造了中国人对外部世界的观点;充当了中西双方的沟通桥梁。

【作者简介】

狄霞晨,复旦大学文学博士,上海社会科学院文学研究所助理研究员,主要研究领域为中国近现代文学与比较文学。曾在台湾大学、日本神奈川大学访问学习。出版有专著《博学于文:中外思想学术交汇下的刘师培文论》,合著《中国近代文学编年史》《新文学的先驱》,译著《世界的故事》等。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵