一、前言:错假冤案《玉梨魂》

徐枕亚的长篇小说《玉梨魂》1912年起在《民权报》上连载,次年出版单行本,风靡一时,后来不断重版,销量达五位数。1924年由上海明星电影公司将小说拍成电影,票房“为历来中国自制影片冠”,拷贝运往南洋等地。一部具骈文风格的文言小说却谱写出如此出彩的“现代”传奇,此现象令人深思。

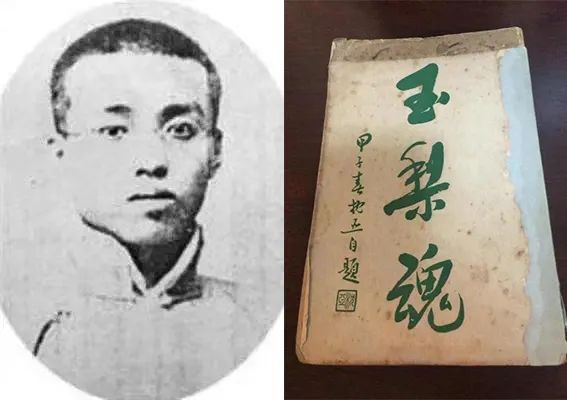

徐枕亚与《玉梨魂》

《玉梨魂》于今属中国现代“纯文学”经典,殆无异议。但长期以来在中国现代文学史上它被视作“鸳鸯蝴蝶派”作品,与其他民国时期“通俗文学”作为“反五四逆流”而遭到批判,这源起于1918年7月《新青年》上周作人的《日本近三十年小说之发达》一文。他认为晚清以来的“新小说”乏善可陈,由于作者缺乏“人生”观念,把小说当作闲书或教训讽刺、报私怨的工具,特别批评“《玉梨魂》派的鸳鸯胡蝶体、《聊斋》派的某生者体,那可更古旧得利害,好像跳出在现代的空气以外,且可不必论也”。稍后,1919年1月《新青年》“通信”栏目上刊出钱玄同的《“黑幕”书》,把当时流行的“黑幕”书与“鸳鸯蝴蝶派的小说”相提并论,谓其毒害社会与青年,须一律加以排斥。钱还指出其根由,说鸳鸯蝴蝶派之类的小说兴盛于1914年,“适值政府厉行复古政策,社会上又排斥有用之科学,而会得做几句骈文,用几个典故的人,无论那一方面都狠欢迎,所以一切腐臭淫猥的旧诗旧赋旧小说复见盛行”。

《玉梨魂》电影广告(1924)

《玉梨魂》是否袁世凯“复古”的产物?其实这是个错假“冤案”。不过在澄清历史真相时,笔者从“革命”到“共和”的转型的语境中更关注这部小说的主体建构与“私密领域”倾向,以及其与美学、文化政治的关系,而在1910年代中期杂志潮中,这一倾向业已形成一种文学潮流。由南社为主干的一些文人,一方面反对袁世凯而面临其“专制”淫威,另一方面与孙中山“二次革命”拉开距离,而投身于新兴的都市印刷传媒,通过大众启蒙推进改良主义的共和民主议程。他们以“国粹”为文化本位,用文言与白话在翻译和创作方面作了大量实验,确立了小说的“纯文学”地位。他们空前拓展了以个人、家庭为中心的文学“私密领域”,通过“情教”的自我进化使抒情传统负载具爱与美的语码,借以重建一种现代国民主体与家庭伦理。从文化政治的角度看,这一文学潮流具有去革命化性质,要求给人心与文化正本清源,以文学救赎的方式祛除暴力及其情感创伤,旨在迅速恢复社会秩序,为共和机制的发展提供人性的基础。

二、私密空间与公共性

自1902年梁启超提倡“小说界革命”之后,在救亡爱国之声笼罩下,“政治小说”、“理想小说”成为主流,后经有识之士一再鼓吹,“言情”类型渐渐复苏,这以1906年吴趼人的《恨海》为标识。小说叙述庚子国难之际两个官宦之家的逃难历程,两对青年男女,结局惨不忍睹。国破家亡,象征着“私密领域”在历史巨变中解体的命运。

吴研人《恨海》(光绪三十四年,1908)

《恨海》以白描见称,而对女主角张棣华的心理刻画最为感人,其手法在近代小说中具开创意义。在理论方面《恨海》也不容忽视。吴趼人声称“人之有情,系与生俱来”,“忠孝大节无不是从情字生出来的”。这仿佛重现了晚明时期冯梦龙的“情教”说,把宋儒的“天理”、“人欲”的形而上架构颠倒过来,以感情作为理义的基础。但吴趼人又说:“至于那儿女之情,只可叫作痴;更有那不必用情,不应用情,他却浪用其情的,那个只可叫做魔”,并谴责“许多写情小说,竟然不是写情,是在那里写魔,写了魔,还要说是写情,真是笔端罪过”。这种反过来要求抑制情感的表现,可看作在国难当头之际强调小说家的道义责任,不啻道出了“情教”必须受到现代国族想象及构筑的制约。

与《恨海》不同,《玉梨魂》描写寡妇梨娘与青年家庭教师梦霞的不伦之恋。同处一屋,却不见面,通过梨娘之子为两人传递书信,于是互诉情愫,爱恋愈深,波澜迭起,泣血饮泪,死而方休。《玉梨魂》看似没有违背“发乎情,止于礼”的古训,但是照吴趼人的看法,这部小说是彻头彻尾堕落情“魔”。徐枕亚这么“写情”,实是“写魔”,其“笔端罪过”难以道里计。

《恨海》与《玉梨魂》同样以清末为背景“写情”,但写法大相迳庭。两者面对不同的历史氛围与问题,须满足不同读者的期待,因此在人性与公、私领域,小说的社会内容与审美形式等方面,实际上在清末与民初之间划出一道深痕。在清末处于国将不国的危机时刻,个人与家庭变得无足轻重,对于吴趼人来说,在直接描写国破家亡时,要求对感情加以抑制;除了道德方案,他别无选择。在《玉梨魂》中,故事发生在远离尘嚣的乡镇,把国族危亡推至远景,其实是一种间隔手法。梦霞和梨娘那样坠入爱情的深渊而不知自拔,那是异常个人中心的,而在民初读者眼中则合乎情理;因为合理,人同此心,遂产生巨大的社会效应。

《玉梨魂》中多情的梦霞固然是“伤感—艳情”文学的衣钵传人,但他从先前言情小说的才子脱胎却换骨,更与晚清狭邪小说的风流纨绔迥异;他是个有志青年,道德高尚,感受时代风潮,“弃旧业,求新学”,毕业于新式学校。他穿着丽词艳藻的外衣,骨子里是个现代新人,对爱情浪漫专一,已受西风熏染,就独立自主、追求理想这一点来看,已是现代文学中漂流知识分子的原型,与后来柔石《二月》中的萧涧秋颇有神似之处。有意思的是,最后梦霞投身武昌革命,捐躯战场,此乃徐枕亚特意向辛亥革命致敬之笔,然而对梦霞的英雄人格的升华,不啻为他的“痴”、“魔”合法化,实际上塑造了一种“共和”人格——集风流文采、道德理想与革命爱国于一身,也是南社文人的共同旨趣。但是梦霞献身革命是为了报答梨娘的爱;在这里,吴趼人所谓“忠孝大节无不是从情字生出来的”倒可读作一个脚注。这部小说可说是“恋爱+革命”类型,其内涵与1920年代末流行的“革命+恋爱”小说自是不同。

再来看梨娘,小说叙述她乘梦霞不在时去他房中,留下一帧她的画像,“画作西洋女子装,花冠长裙,手西籍一册,风致嫣然”。模仿西女装扮,在当时并不鲜见。梨娘接受了新教育,正是在西化“自由”思潮冲击下,其“枯井”激起波澜。自然,今日的读者为她不能冲决封建罗网而感到可惜,的确,这不仅体现在《玉梨魂》中,也是徐枕亚本人的症结所在,其中蕴含其保守文化政治。不过笔者重在历史解密,首先诉诸同情的阅读而试图进入历史脉络。我们不禁要质询为作者刻意营造的“私密领域”的意涵及其功能--那不是一个鲁迅式的“铁屋子”,而是一个自主自律的空间,其中恣肆展示了男女主人公的儿女私情。梨娘坚意守寡,并非受到旧家庭的逼迫;崔父身为一家之主却不闻不问,不像民初许多小说揭露家长专制而造成的自由恋爱悲剧。《玉梨魂》也始终具有这样的张力:作者刻意渲染这一爱恋的悲剧性,充分调动传统抒情资源为两人热烈的爱情纠缠制造阵阵迷障与震撼,引向至死不休的悲剧命运,其结果却促使人们质疑封建礼教的合理性,由是歪打正着地唤醒年青一代对于自由恋爱的憧憬与追求。这样的结果或出乎徐氏意料之外。

《玉梨魂》极其讲求形式美,这也是由“革命”转向“共和”的某种标志。1902年梁启超发动“新小说”运动,声称“小说为文学之最上乘”,其实在搬用外国经验,对于中国文学秩序是一种强制性介入。1905年黄节、邓实创办《国粹学报》,刘师培、章太炎等在该刊阐述了以汉语为主体的文学理论,南社文人激澜扬波。这一国粹思潮无疑具某种保守性格,但如学者对于《国粹学报》的研究指出,这种保守性并非抱残守缺,而是与现代价值辩证互动的。如果照刘师培把六朝骈体视作“文章正宗”的说法,那么《玉梨魂》以小说形式做到了这一点,以“纯文学”形式奠定了小说在现代文类秩序中的至尊地位。徐枕亚于1917年加入南社。南社文人拥护反清革命,并鼓吹汉族的文化复兴,一个基本观点就是汉语本身是中国历史和文化的载体,文字即文化;按这个逻辑,辛亥革命的“光复”不仅为政治也为文化开辟了新纪元,如果“汉家威仪”需要美文表述的话,那么骈文可谓交上了华盖运,无怪乎孙中山等军政要人发布文告都要使用骈文文体,这也可以解释徐枕亚一派的小说何以能在民初盛极一时,虽然它的衰落另有原因。

南社第一次雅集(1909年11月13日)

关于书信体的运用,夏志清已指出徐枕亚像里查逊一样富于时代前瞻,体认到“生活和文学中主观、个人与私密经验的方向”。后来徐氏把《玉梨魂》改写成《雪鸿泪史》(又名《何梦霞日记》),更是一部日记体心理小说。哈贝马斯(Jürgen Habermas)在《公共领域的结构转型》一书中称十八世纪欧洲为“书信世纪”,书信是“心灵的复制与探访”,“充满了作者的血和泪”,而这种重视感情的私密空间有其公共性,里查逊的书信体小说《帕米拉》(Pamela,1740)畅销一时,其实“目的就是要成为受人欢迎的书信汇编”。《玉梨魂》的情况与之相似, 1917年,徐枕亚编著了《花月尺牍》,内容模拟男女书信往来,与小说文体相似,也广受欢迎,后来更不断重印。其中《约女郎某处相会启》、《赠照片与说部致女士书》、《约女士同往摄影书》以及其他约女士去看戏、吃饭等标题,不一而足,可见当时男女自由交往的公共空间及其私密沟通方式。

《玉梨魂》新旧兼容,极具“世界性”(cosmopolitan)。但是这种世界性是被内化了的,接受西化却不露痕迹,独创出于自然。小说开始描绘梦霞在月下看见梨娘:

梦霞胆骤壮,急欲起而窥其究竟。披衣觅履,蹑行至窗前,露半面于玻璃上,向外窥之。瞥见一女郎在梨树下,缟裳练裙,亭亭玉立。不施脂粉,而丰致娟秀,态度幽闲,凌波微步,飘飘欲仙。时正月华如水,夜色澄然,腮花眼尾,了了可辨,是非真梨花之化身耶?观其黛蛾双蹙,抚树而哭,泪丝界面,鬟低而纤腰欲折。……此时梦霞与女郎之距离,不过二三尺地。月明之下,上而鬓角眉尖,下而袜痕裙褶,无不了然于梦霞之眼中,乃二十余绝世佳人也。梦霞既惊其幽艳,复感其痴情,又怜其珊珊玉骨,何以禁受如许夜寒,一时魂迷意醉,脑海中骤呈无数不可思议之现象。

如此精细的描绘已超越感官的局限,用周蕾的说法,是文学语言受到现代视觉技术化的影响。这在《玉梨魂》里有所暗示:“自此之后梦霞之耳竟成一蓄音器,每一倾耳而听,恍闻梨娘哭声,呜呜咽咽,嘤嘤咿咿,洋洋乎盈耳也。梦霞之目竟成一摄影箱,每一闭目而思,恍见梨娘人影,袅袅婷婷,齐齐整整,闪闪然在目也。”“蓄音器”即留声机,这一段描画是暗用“摄影箱”的结果。自十九世纪后期由于传教士对西方科学知识的不断传播,对于大多中国人来说,思维由脑子所主宰,而图像透过眼睛投射在脑中荧幕之上,已经成为常识,而“脑海中骤呈无数不可思议之现象”这一句也能说明这一点。像《玉梨魂》这样的文本显示了外来科学知识如何运作于情感结构之中,而文学的抒情传统又如何结合视觉技术而造成叙事的变革。

三、哀情、香艳与共和政治

周作人、钱玄同说《玉梨魂》与“国粹”有关,此说没错,但是把它说成是袁世凯称帝“复古”的同谋则与历史不符。事实上在反对袁氏的报纸中数《民权报》最为激烈。徐枕亚是该报记者,其后在1914年发表的《水族革命记》可见其抗议“专制”的态度。再说,《玉梨魂》从1912年起在《民权报》上连载,那时袁的“复古”舆论尚无踪影。更重要的是:为何《民权报》一边声讨袁世凯,一边不断连载像《玉梨魂》、吴双热《孽冤镜》和李定夷《霣玉怨》之类的鸳鸯蝴蝶派小说?照一般理解,这类“哀情”或“艳情”小说对“革命”只会起腐蚀作用。然而连接这两者的不是别的,正是“共和”理念以及对人性的认识。

《民权报》

《民权报》在鼓譟“革命”时,真正忧虑的是“共和”的命运。所以那些文章一面声言要用武力对付袁世凯,一面说那不是“革命”,也绝不会动摇“共和”的根基,铮铮誓言其目的在于结束“专制”,尽一切所能保卫“共和”的成果,为人民增进福祉。文艺方面,戴季陶主张:“文艺的精神,纯是由自然性情而生之直接表现,如自身有真实觉悟,或自然美感,由此觉悟美感,于无知无为间发为着作,然后所表现者,为真为善。”另如《民权报》副刊主编蒋箸超,于1914年出版了“哀情小说”《蝶花劫》,也是鸳鸯蝴蝶派风格,他说:“言情小说似与风化无裨,而哀情、艳情尤甚。是书借哀情题目发挥,其实不专为哀情而作。”这么说可知“哀情”、“艳情”小说并非为政教服务,而是个人感情的自然抒发,具“纯文学”性质。通过蒋着超、戴季陶和徐枕亚,很大程度上体现了南社文人在崇尚自然之情和美感精神方面的共同志趣,这与他们的政治实践一起构成一种集体追求的理想人格。

1910年代中期杂志新潮大多取文化保守姿态,以去革命化为特征。主持杂志的大多为南社文人,辛亥之后他们希望思想和社会走上正轨,为共和的和平发展铺平道路,沿着“国粹”的思路,从事建构一种代表“光复”的文化主体。同时要求给人心和道德正本清源,指斥由于革命与外来思想所造成的社会失序、道德沦丧等现象,也包括对某些革命党人的人品及生活作风的不满。今天我们回顾民初,可以发现在建构与共和国体相称的文化主体的努力中,带有一种前所未有的民族自豪感,如1914年9月《中华小说界》中一幅题为“世界将来之伟人”的图片,可谓精心制作。该图为一个圆形,中国男孩居中心一个大圆里,其四周众星拱月般十二个小圆,男孩或女孩各占一圆,按照编号是英国、俄国、意大利乃至最末的日本。图中的中国男孩胖乎乎,微带笑容,炯炯双眼充满自信。

《香艳杂志》主编王文濡在《新彤史弁言》说:“自欧化输入,夫妇平权、婚姻自由之说喧腾于皮傅西学之口,而其毒乃浸淫于女界。”这里指斥“欧化”之“毒”,却不与袁世凯合流。王是南社成员,《香艳杂志》不时刊登柳亚子、陈去病等同人作品,明显具党派色彩。在袁氏称帝前夕,杂志出现《筹安声中之女界》一文,说称帝将成事实,而“风闻所及,赞成者固多,反对者亦不少”,于是罗列“风闻”之言,一面勾画了官僚阶级和旧朝势力额手称庆,另一面女学生、商人之妻及女乞丐等皆为即将失去的“自由”悲愤无已。此文未署作者,当是代表杂志身份,实际上以曲笔发出“反对”之声。

《香艳杂志》以“保存国学”为名,搜罗遗闻,编纂文献,以女性为中心。其中“新彤史”一栏专刊闺阁名媛传记,大多由王撰写。她们出身宦门世家,知书识礼,恪守义礼,有的是反清革命中受难者,怀抱反抗专制的决心;也无不忧国忧民,慷慨激昂。

《香艳杂志》创刊号(1914)

王文濡之所以写这些传记,当然是针对“欧化”之“毒”并力图为女性树立“懿行”楷模。确实她们遵循家庭伦理,但王氏无意回到过去,反而对她们的“公共性”,如接受新教育、游学海外以及积极参与公共事务等方面大力揄扬。因此他反对“欧化”实属一种修正和调适,较明显的是在《华吟梅女士传》中历数传主如何救父出狱、为响应武昌起义而促夫从戎,乃至加入参政运动、拟组织女子军等事迹,是个彻头彻尾的革命者。王文濡评曰:“女士之对于家国,对于社会,恳恳尽孝如此,蹇蹇尽忠如此,新旧道德两无可疵……要其为和平派不为激烈派,于时论多所救正,功亦不鲜”。他对于“新”道德也不反对,但是要摆平“旧”道德,而所谓“和平派”可谓一语道破天机,透露了王的非激进主义褒贬准绳。

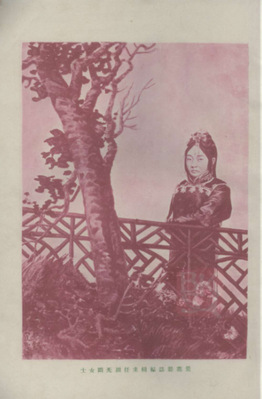

而这些传记凸显出一种新的主体建构,这些女性自决自律,是具有现代意识的个人——和徐枕亚笔下的梨娘所具的主体性一脉相通,而《香艳杂志》去革命化的结果,为女性开辟了更为广阔的日常现代性空间,如每期刊登的照片所示,许多知识女性浮现于公众视域之中,在各地从事教育、文学、美术、医务等工作,从传统走向现代,一步步改良的脚印似更为实在。杂志也为她们提供了发声空间,其中不乏“女界伟人”的豪言壮语。而杂志的两位女编辑,“鬘华室主”徐婉兰和“平等阁主”俞佳钿,有她们的诗话或笔记专栏。

“新彤史”专栏属于主编登台说法,正面宣教,只是杂志一部分内容。其余围绕“香艳”这一杂志品牌,名目繁多,包括诗文、小说和翻译。其所展示的私密性与“新彤史”所强调的公共性正是女性主体建构的一体之两面。

有趣的是,这本杂志以严厉声讨“欧化”为号召,然而恰恰对法国巴黎的“淫奢”风尚情有独锺,如介绍花都流行的“裸足”、“时装”,以及女性如何保持美容和身材等。从这些方面看,该杂志是保守是有限的,事实上是新旧杂陈,也不乏拥抱现代的姿态。

四、女性主体与私密文学

民初女性杂志蓬勃兴起,这一奇观后来似不曾重现过。除《妇女时报》和《妇女杂志》以文化为主,《女子世界》、《香艳杂志》、《眉语》与《莺花杂志》皆为文学杂志,而后两种由女性编辑。如果像“新彤史”所强调的“公共性”不免给女性施加了新的文明规训,那么《眉语》与《莺花杂志》中的女性主体及“私密领域”的建构是更具女性本位的。民初的文学实践,无论以“艳情”还是以“香艳”为标榜,不约而同地承传了古典抒情风格。民初的这些杂志不再警钟长鸣,不爱武装爱红装,回到了“情”的原点。有趣的是在清末成为女性楷模的是罗兰夫人(Marie-Jeanne Roland)、苏菲亚(Sofia Perovskaya)、秋瑾等,那么革命成功之后,谁是新的楷模?她们应当有怎样的追求?哪里是女性主体的家园?

《莺花杂志》第一期刊出主编胡无闷的照片,闺秀模样,衣着高领时装款式。1916年初《余兴》杂志上有她的一篇小传,说她“本世家女,生长燕京”,“其所着《奁艳丛话》一书,尤为海内所推重”。另外她扮演京剧旦角,有一副好嗓子,“在京时偶一扮演,一声河满,轰动全场,喝彩之声,振于屋瓦”,1915年2月,胡无闷在上海群仙茶园登台演戏,报纸称她为“全国驰名文学闺秀”,“精于音律,工串青衣,远胜梅兰芳、王瑶卿数倍”。广告修辞不无夸饰,但能连演三夜,戏目不同,应当有点真功夫。

《莺花杂志》第一期所刊胡无闷照片(1915年第1期)

《莺花杂志》第一期《编辑大意》曰:“本杂志取唐人诗‘莺花不管兴亡恨’句,定名为‘莺花杂志’。”杂志编者移花接木,自比“莺花”,有意远离政治。更值得玩味的是第二期上一张裸体美人图,题诗曰:“一笑相倾国便亡,何劳荆棘始堪伤;小怜玉体横陈夜,已报周师入晋阳。”与“莺花”一样涉及兴亡的话题,同样以女性观点造成主客体错位。所谓“一笑相倾”,乃赞许倾国倾城的女性力量,而真正“堪伤”与“小怜”的应当是作为牺牲品的“玉体”,由是反转“红颜祸水”的传统话语,突出了女性本位的视角。

《莺花杂志》与一般男性创办的杂志不一样,毫无醒世启蒙的意思,仅强调质量,似是一种纯艺术的取向。胡无闷以《奁艳丛话》一书闻名,杂志也明确标示“香艳”倾向,由目录所见,如“香艳诗话”、“历朝宫词汇录”、“闺秀诗传”、“闺艳纪事”、“宫闱秘史”、“花丛掌故”等栏目,具有女性文学的意味,而编选也出自一种女性视角。细察某些作品如《幽欢词》、《幽会》之类,不乏情色描写。

从性别角度看,《眉语》更为强势,主编高剑华及其作者团队主要为女性。近年台湾学者黄锦珠对于其中可以考实的十位女作者作了研究,指出她们的作品重在表现晚清以来不多见的“私密领域的情欲议题”,其中的“女性主体”是相当纠结微妙的。

《眉语》封面(1915年第2期)

《眉语》同人主张女性从公共领域撤退,然而《眉语》并未全然否定女子的公共性,如梁桂珠《同气连枝》里的女主人公独自远赴重洋,含辛茹苦学习美术,又周游列国,誉满域外。吴佩华在《怎当他兜的上心来》中以流丽白话描绘一对青年男女从情侣到幸福结婚,为“自由结婚”大唱赞歌。作者说:“近读欧西说部,竞尚描写,于平常情事中,寓警丽文字,曲曲传来,自然入圣。中国红楼、西厢诸大作,亦犹是也。”这么说其创作或许也是中西文学交流的结果。

高剑华、许啸天夫妻俩把民国以来所有坏事归结为人心败坏、受到外在诱惑而失却本初的纯洁所致。因此自由婚姻、学习西洋新事物是应当鼓励的,但需要以纯真的本心去追求。从这一点看高、许两人在《新情书》中炫耀夫妻恩爱,既合乎《关雎》“乐而不淫”的古训,又相当洋派,对于中国文学传统来说拓展了文学私密空间。

五、余论:新旧兼备的文化政治

辛亥革命成功不久,不少人已在规划将来,梦想共和社会新秩序,首先要求端正心态,消解仇恨,消除革命的暴戾之气。民初的都市杂志在很大程度上起了这样的作用,这一转型意味着“情感结构”的自我修复及其建设,其“私密领域”包括与暴力绝缘、治愈创伤记忆、调整传统与现代的关系,而“传统”发挥了为自身找到定力的功能,其中我们可发现明清以来文学“情教”的延续,从江南地缘来说,南社文人实为合适人选。这一“情教”与外来观念熔铸成一种新的爱与美的典律,蕴含平等、自由与民主,藉此体现一个现代“人”的观念,这一点也是辛亥革命一举推翻四千年帝制,很大程度上成为“人”的观念的世界接轨的先决条件。

然而,这在很大程度上是重商主义、大众消费和都市繁荣机制为文化产业提供了基本动力,也促使知识身份和传统文化的转化。本文所揭示的私密空间与公共性在文学中的表现,塑造了一种新的人性观,实际上反映了某一阶级的意识形态。与民初共和政治制度的移植相对应,这一在半殖民上海所展开的文化景观很大程度上追随欧美都市的发展模式,尤其是十九世纪英国维多利亚时代对于中国乃至东亚各国的文化影响至巨。本文例举的南社文人以及高剑华、胡无闷等名媛闺秀,皆属缙绅阶级,其文化生产映射着哈贝马斯所勾画的资产阶级“上层建筑”的投影,也是由自身的历史条件所决定的。民初上海文化全方位展开,充满蓬勃的革新气象。

回到本文开头的“冤案”问题,本文已作了辨正。其实作为“章门弟子”的周作人和钱玄同跟清末“国粹”或“复古”思潮多少有点关系,而且既明白《玉梨魂》、“艳情”等是“国粹”,为何却不分青红皂白将它们与袁世凯“复古”扯到一块?箇中原因殊为复杂。可是鸳鸯蝴蝶派从此背负污名,在文学史上被当作斗争对象。有趣的是,周在《日本近三十年小说之发达》中提到的“自然主义”作家田山花袋及其代表作《蒲团》(即《棉被》),后来被尊为日本“私小说”的开山鼻祖而备受称道。差不多同时出现以《玉梨魂》为代表的“私密文学”,包括其女性主体的表现,应当是个重要而值得探究的文学现象。周作人后来说他在《新青年》时期的“意见”是对于“洪宪及复辟事件的反动”,并不能代表他“自己的真正的判断”,然而这“意见”一笔抹杀民初的文学实践,至今仍被不少学者奉为圭臬。

另一点现在看来极其诡谲的是,1915年7月袁世凯批准成立“通俗教育研究会”,即把上海的通俗小说与杂志视作打击对象,其理由也为后来周作人、钱玄同所沿用。果然1916年9月根据研究会的审查报告,《眉语》以“猥亵”、“荒谬”等罪名而被明令停刊,《香艳杂志》与《游戏杂志》也被列在黑名单上。据学者研究,鲁迅起了相当作用。由此可见,《新青年》在发动“文学革命”和“思想革命”之时,与北洋当局之间存在既矛盾又依存的错综关系,反而显出上海通俗文学文化的民间特质,在政治与思想双重压力下发展“共和”机制,为“市民社会”开拓新的空间。

本文原载《现代中文学刊》2017年第1期

有删节

注释请阅读原文

【作者简介】

陈建华,获复旦大学、哈佛大学文学博士。曾执教于美国欧柏林学院、上海交通大学,香港科技大学荣休教授,现为复旦大学特聘讲座教授,古籍所教授,博士生导师。专著《“革命”的现代性》、《革命与形式》、《从革命到共和》、《古今与跨界》、《雕笼与火鸟》、《凌波微语》、《紫罗兰的魅影》等;诗文创作《去年夏天在纽约》、《陈建华诗选》、《乱世萨克斯风》、《午后的繁花》、《风义的怀思》等。

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:小青