“厦门时期”在鲁迅的人生中,是一个相对萧瑟、短暂又有着特殊意义的时期。一九二六年九月,当他和许广平一起从北京转道上海再分别去往厦门、广州时,本是有在厦门大学工作两年的打算的,实际尝试下来却是“未及一月,却如过了一年了”,并终于在四个月后离开了。不同于女师大时期的踔厉风发,家中常坐满了青年学生,也有异于稍后在广州与许广平重聚后,边教着书边还开了间书铺——离开了熟悉的北京生活,鲁迅在厦门的日子过得颇为寂寥和不爽。他形容其时的厦大乃是“硬将一排洋房,摆在荒岛的海边上。”每天他除了教书,就是在“日夜被海风呼呼吹着”的校舍的一隅埋头著述,甚少与人交往。日常的环境,起居、饮食包括语言,却不时困扰着他,让他感到了诸多的不便。人事的纠葛更令他心绪恶劣:“‘现代评论派’的势力,在这里我看要膨胀起来,当局者的性质,也与此辈相合。”正是在这样的境况里,鲁迅进行了、并最终做出了关乎他后半生(也影响到许广平一生历程)的思考和抉择。就此而言,“厦门时期”对鲁迅一生的意义又非同小可。

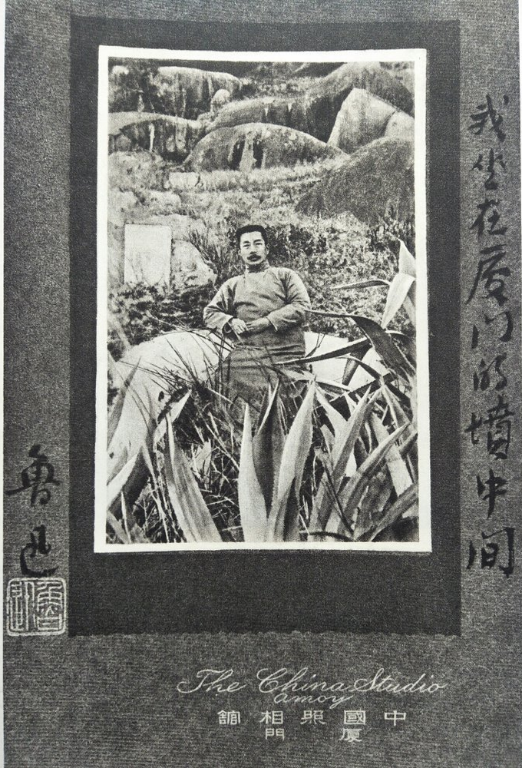

“我坐在厦门的坟中间”,1927年1月摄于厦门南普陀

本来,“女师大风潮”后的鲁迅接受新成立的厦大国文系的聘请,便是带着先静静地休息一段时间,而后再寻前路的想法而来。环境的不友好,加上“不期而至”的与许广平分处两地的相思之苦,使他不由地提速了前路的思考。

一九二六年十一月十五日,在给许广平的信中,鲁迅这样谈到了“此后所走的路”:

我在静夜中,回忆先前的经历……借自己的升沉,看看人们的嘴脸变化,虽然很有益,也有趣,但我的涵养工夫太浅了,有时总还不免有些激愤,因此又常疑于此后所走的路:(一)死了心,积几文钱,将来什么事都不做,顾自己苦苦过活:(二)再不顾自己,为人们做些事,将来饿肚也不妨,也一任别人唾骂;(三)再做一些事,倘连所谓同人也都从背后枪击我了,为生存和报复起见,我便什么事都敢做,但不愿失了我的朋友。第二条我已经行过两年了,终于觉得太傻,前一条当托庇于资本家,恐怕熬不住。末一条则颇险,也无把握(于生活),而且又略有所不忍。所以实在难于下一决心,我也就想写信和我的朋友商议,给我一条光。

凡此,表明鲁迅对前路的思考已经不是一两日,虽尚未能下最后的决心,却已有了坚定而明确的意向:无论什么都敢做,只“不愿失了我的朋友”。但他仍须要请许广平给出“一条光”,在于他所心许的那“末一条”,到底行得行不得,首先取决于许广平的态度。之外也是因为,鲁迅此时虽然已经有所选择,但他同时又对此途的前景和可能性充满了疑虑,须要和“我的朋友”切实“商议”。

有趣的是,就在他向许广平发出“给我一条光”请求的半个月前,鲁迅聊发了一番“少年狂”,在自己的住地小“试”了下“身手”:“楼下的后面有一片花圃,用有刺的铁丝拦着,我因为要看它有怎样的拦阻力,前几天跳了一回试试”。结果“跳出了,但那刺果然有效,给了我两个小伤,一股上,一膝旁,可是并不深,至多不过一分。”这似乎“顽童”的行径,却不难看作是他在“择路”时的一种无意(抑或有意识)的反应:他试图通过这一跳,一“试”已经中年的自己,在向着新生活的追求中,面对荆棘丛生的现实,尚有对抗的勇气和力量否?

空旷无人的校园一角,“成就”了鲁迅的“行为艺术”,也给他的“请求”提供了“契机”和勇气,却未能消除他内心深处的疑虑。在于这疑虑并非今日而起,早在一年前,当他终于突破“樊篱”和许广平建立起恋爱关系时即已产生,并久久存在于他的心绪中。

鲁迅和许广平相识于一九二三年鲁迅开始兼任北京女高师国文系讲师之际,其时许广平是该系二年级的学生。一九二五年三月,在课堂上受了鲁迅 “快两年教训”的许广平,以女子职业教育和青年前途问题的讨教为由,给鲁迅寄出了第一封信,之后两人开始频繁通信。他/她们正式的相恋则发生于一九二五年十月二十日。“这一天的晚上,在鲁迅西三条寓所的工作室——‘老虎尾巴’,鲁迅坐在靠书桌的藤椅上,许广平坐在鲁迅的床头,二十七岁的许广平首先握住了鲁迅的手,鲁迅同时也报许广平以轻柔而缓缓的紧握。许广平脉搏的剧烈跳荡,正跟鲁迅逐渐急促的呼吸声相应。于是,鲁迅首先对许广平说:‘你战胜了!’许广平不禁报以羞涩的一笑。接着,两人热烈地接吻。”陈漱渝先生说,这个日期是绝对正确的。而这个日期的准确性之所以重要和值得强调,在于正是在“这一天的晚上”的次日,鲁迅创作了“一唱三叹”、至今令人震撼和回味不已的《伤逝》。这也是他一生中唯一一部以时代青年的婚恋为主题的小说。

《伤逝》通常被看作是五四青年追求个人解放的寓言或“命运”的概说。小说以同时代人所没有的犀利和透彻,揭示出自由恋爱个性解放在其时的“窘”态,暴露出它未被正视的脱离了现实物质关系的脆弱和盲点,提供人们新的思考。同时也未尝不是鲁迅个人心路的一次呈现。周作人曾说《伤逝》不是普通的爱情小说,所悼的乃是兄弟之情。但如果《伤逝》确乎蕴含了某种个人的情愫,那么,这部创作于作者的感情“被战胜”次日的作品,当和他个人情感的遭遇有着更为直截的关系。五四前后的七八年,是鲁迅小说创作的旺盛期,就在写作《伤逝》的前四天,他刚刚完成了《孤独者》。但如果不是因为强烈的内在情感的冲撞和驱使,以及急切的理智思考的需求所致,即使正处于创作的旺盛期,这样“连续不断”的创作也是不太可能和难以解释的。本来,在个人的感情上,鲁迅已经作了“做一世的牺牲,完结了四千年的旧账”的准备;现在,这已经实行了近二十年的如磐的“预案”却似乎要被撬动了。那么——我可以吗,能成功吗……当怎样处置自己的历史和面对必将出现的攻讦、阻力?这意外到来的爱,又会是一个怎样的结果?鲁迅不能不浮想连翩而充满了重重的疑虑。长歌当哭是要在痛定思痛之后的,纷乱的心绪和情感的“块垒”却需要及时的疏导和清理,这也就是《伤逝》为什么既充满了浓重的抒情色彩,又满含“哲理”。小说创作成为此一时刻的鲁迅“瞻前顾后”、自我梳理的方式途径,正是再自然不过。

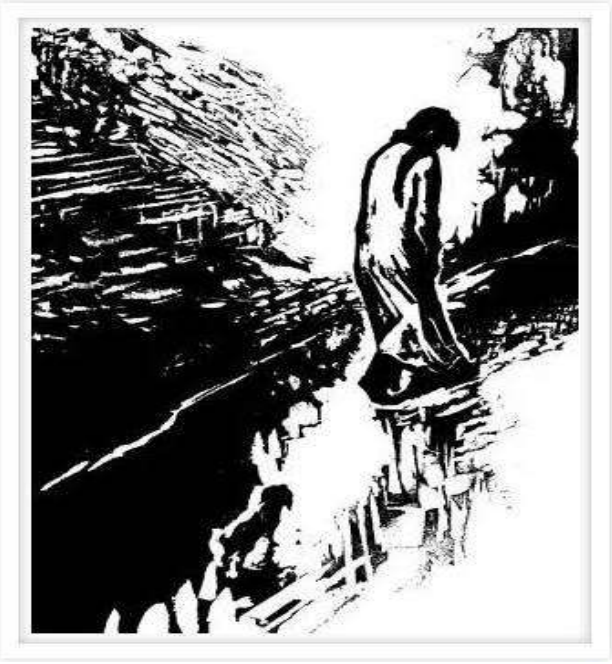

赵延年1956年创作的版画《伤逝》

《伤逝》以相当的篇幅描述了涓生与子君冲破外界阻力走向同居生活的不易。他们的处境不谓不艰险,结局也不谓不悲惨,而这一切除了表现出鲁迅一贯的“不惮把事情想得更坏”的“惯习”外,也是因为渗入了他个人的身世感——或也不仅是鲁迅个人的,而是五四时期一个不无普遍和令人唏嘘的状况。即其时觉醒了的时代青年,尤其是其中的一些男性知识者,不少已经是背负了旧式婚姻的。这使他们和个性解放/“时代之爱”的关系先天地蒙上了阴影。鲁迅之外,为人熟知的还有高君宇,他和也曾是女高师学生石评梅的恋爱悲剧很大程度上便是如此。石评梅因为曾经的情感经历:追求者隐瞒了其有妇之夫的身份而令她备受屈辱和伤害,从此不敢“轻易”再爱。偏偏高君宇也是一个有妇之夫,“前车之鉴”令她久久不能接受他的情爱,及至高的病逝。由于他们出于种种原因,往往不能、或不准备拆毁旧有的婚姻,从而使得他们在新生爱情的追求中更为顾忌重重,通常处在了被动的地位,也更易遭受到外部的攻讦。如此,我们便不难理解,《伤逝》中那“很震动了我的灵魂,此后许多天还在耳中发响,而且说不出的狂喜”,让他“知道中国的女性,并不如厌世家所说的那样无法可施”的“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权利!”的宣誓,必然是、只能是出于子君/女性之口而不是涓生/男性们。她们也曾遭受到媒妁之言的侵害,却远比男性有逃脱的勇气和行动力。显然,对于此时的鲁迅、高君宇们来说,“我”尚不完全是自己的,而还是有着“伟大而盲目”的爱的母亲的儿子和别人的丈夫!《伤逝》没有明确提及涓生的婚姻状况,但他“我已经说尽了我的意见,我的身世”的“自白”,却透露出他乃(正)是个有“家累”/历史的人。他的犹疑、彷徨、自卑和鲁迅的“异性,我是爱的,但是我一向不敢,因为我明白自己的各种缺点,生怕辱没了对方”,是那样的声息相通;他对外界的敏感和多疑,以及脑海中止不住上演的“倘或遭了拒绝以后的情形”,也都并非“无端”而来。它们在揭发出涓生心底的“卑怯”的同时,也折射出鲁迅自己灵魂的重压和内心挣扎。

《伤逝》让人震撼的当然不仅于此,但在其时的鲁迅,“能不能”、“我可以吗”尚是第一严重的问题。如果考虑到在稍后的一九二六年,曾经欧风美雨,自许“中国离婚第一人”的徐志摩,在他和陆小曼再婚的婚礼上尚遭到其师兼证婚人梁启超公开严厉的痛斥,那么在一九二五年的十月(时距高君宇悲剧的发生不过半年),身世“复杂”、已经历了兄弟失和,又正身处于女师大风潮中的鲁迅,有着和涓生一样的犹疑彷徨,敏感和“多虑”,为“我配吗”、“能不能”等等的问题所困,就更不是一桩“夸张”的事。如果它是彼时鲁迅身上鬼魅般的存在和挥之不去的阴影,那么其阴影的面积之大、色调之深重,都应当和可以从外部压力/历史和时代的所“赐”中去求得。

涓生和子君的悲剧并非全然是因为外部的攻讦(在最初的时刻,“老东西”、“雪花膏”们的指指戳戳只陡然衬托了子君的勇敢和骄傲);同样,鲁迅的疑虑也不仅是出于“自卑感”和道德负担:既担心“辱没了”新生爱情中“纯洁”的对方,又不忍旧婚姻中无辜的一方被迫重回父亲的家后悄(必)然死去。当然如果放弃道德的负担,决绝地“改奉”新道德,如徐志摩的选择,自然能少去许多疑虑和苦痛。但那就不是鲁迅了。鲁迅更为透彻和顾虑的乃是爱情的“本质”。子君们的宣誓确然不同凡响,但社会是这样的险恶,爱情亦是会褪色的,她们的勇敢在多大程度是能够坚持和有效的呢?即她们震撼一时的爱和勇敢,能抵挡结实的物质生存的冲击吗?这是鲁迅的又一疑虑。

“首先必须生活着,爱才能有所附丽”,和同时代的那些“浪漫”描写不同,鲁迅冷峻地掀起了真相的头盖,一语道出“自由恋爱”的“本质”。而所谓“必须生活着”,则既是物质经济的;也是一餐一饭的日常琐屑。早在涓生被告“毋庸到局办事”之前,子君已经因满足于、或不得不忙于小家庭事务而变得庸俗浮浅;涓生也因早已熟读了她的身体而失去了最初的“狂喜”。物质经济的变故,则让小家庭顿然而崩了。人言之所以可畏,《伤逝》之所以化费相当的笔墨描述涓生和子君所遭受的外部攻讦,在于它表面上似乎只是一种语言行为,其本质却是要毁灭被中伤者的生存基础。鲁迅对“能不能”的疑虑,根本上也是为此。一如他日后的自述:自己“一生的失计,即在向来不为自己生活打算,一切听人安排……再后来思想改变了,但还是有所顾忌,这些顾忌,大部分自然是为生活,几分也为地位,所谓地位者,就是我历来的一点小小工作而言,怕因我的行为的剧变而失去力量。”

此外,爱情的获得本来是为了人生更为有力的生存和创造,但如果因为环境的险恶,竟被剥夺了生命(若子君);抑或因沉醉于爱情而“麻痹了翅膀”,失去了抗争的能力(若涓生);甚或两个脆弱的个体不得不在爱情的牵累下“同归于尽”(“一个人还好生活些”),都岂不是“买珠还椟”,“得不偿失”,有违爱情追求的“本意”?在涓生“自私”的思量里,在小说对子君日益庸俗浅薄的想象描写里,都无不活脱脱地透出才“坠入”爱情不久的鲁迅对爱情追求本身的疑虑,他的犹豫、自抑和彷徨。

1981年上映的电影《伤逝》,林盈、王心刚主演

鲁迅对五四时期爱情的思考是深刻细致的,但这部“涓生的手记”所据的无疑是男性的视角,是鲁迅式的五四男性对自己与社会关系的一次拟想。所以,小说才会对女性在新生活建设中的作用一无探讨,作品几乎不考虑子君/女性可能有的经济能力,至少是在这方面的争取和努力。从现代女性的历史实践看,“娜拉走后”并非只有“堕落”和“回来”两条路,也可能有着不同于此的自立于世的第三条道路。但这一忽视,除了“涓生”的男性视角之外,也和鲁迅对“经济能力”的要求和理解有关。在鲁迅的意识中,所谓的“首先必须生活着”,并非是一种最低的“门坎”,而是指一种能够据此而对现实压迫有所抗拒,“不受意外的气”而可以放心地“做自己的事”的相对坚实的经济的基础。以这样的标准,那一时代里女性求职的困难和所得的微薄,当然会他被“忽略不计”了。

《伤逝》是鲁迅对“时代之爱”深刻理性的思考,也是他被“战胜”那刻“凌乱”心绪的记录和梳理。他曾说作家的创作有时候“只要有一个人看便满足”了,《伤逝》某种程度便是给一个人看的――这个人首先是鲁迅自己。他借他人的“手记”回望过往的种种,袒露内心的隐痛、疑虑和哀伤,分析自我和外部的关系,拟想可能的前途,寻找事物的根本,表达和强固对新生的希望,构成了他精神史上重要的一章。同时,他或也可能希望那个“战胜”了他的人看到,由此而理解他的种种犹豫,和为何不能抛弃旧有的负担,却要做“背负历史遗产的农奴”——或也无所谓她的“看”。

但在一九二六年的十一月,他却必须听到这个人的回应了。涓生和子君的小家庭夭折了,鲁迅和许广平的爱情却在发展着,并因为共同的经历而难以割舍了,于是有了“请给我一条光”的请求。此时的鲁迅显然也已经多少改变了,他反省说自己之前的那些瞻前顾后,“其实也是很可笑的”。外部的攻击嘲讽也最终激励了他,让他喊出了“我可以爱!”“我先前偶一想到爱,总立刻自己惭愧,怕不配,但看清了他们的言行的内幕,便使我自信我绝不是必须自己贬抑到那样的人了。”对于《伤逝》提出的“必须生活着”也有了新的认识,以为在工作之外,还须稍有享受生活“自己玩玩”的空间。此时的他,于“末一条”虽尚“也无把握(于生活)”,但比起《伤逝》时代,多少有了些准备,因而真正让他难以断然而“下一决心”的,乃是信末所说到的由他的思想、阅历而生的“略有所不忍”,即不忍“他(许广平)为我牺牲”。

所谓“略有所不忍”,在鲁迅的思虑里大约有以下几个方面:自己不仅年长许多,且是一个有“家累”/历史的人,现在虽然觉悟到“还可以爱”,对她却是否是一种牺牲?此其一;其二是,今后既有“再作一些事”的打算,那么难保不再遇到险恶的环境,让她跟着受苦,也未免是牺牲;其三,最为重要的,乃是许广平本是一个有着出众才华和热心社会活动的女性,两人的相识相爱,正是发生于共同的外部活动中,若让她以陪伴自己为主要的生活,是否也是一种牺牲?再则,日常生活是最易消耗、消磨人的精力和意志的,这是鲁迅在《伤逝》中即已意识和描写过的。子君并不是突然变化的,催毁她的不仅是涓生“不爱了”的最后一击,也是日复一日“回家的娜拉”的处境。凡此种种,都使鲁迅“有所不忍”。

其实我这半年来并不发生什么“奇异感想”,不过“我不太将人当作牺牲么”这一种思想——这是我向来常常想到的思想——却还有时起来,一起来,便沉闷下去……。

由是,就在向许广平发出“给我一条光”的请求不久,鲁迅忽而又表示:“H·M·不如不管我怎样,而到自己觉得相宜的地方去”,并自责说“H·M·正要为社会做事,为了我的牢骚而不安,实在不好”。鲁迅的“反复无常”引来了许广平甚为激烈的反应:“你愿意我终生颠倒于其中而不自拔吗?而且你还要因此忍受旧地方的困苦,以玉成我‘为社会做事’么?”,逼得鲁迅赶忙表示,不过是“以为在社会上阅历几时,可以得较多之经验而已,并非我将永远静着,以至于冷眼旁观”。而根本上,鲁迅是希望许广平自己来抉择的。这符合他一贯的想法,在《娜拉走后怎样》中,他便曾假设:“娜拉要怎样不走呢?……这女人是已经结婚的,然而先前有一个爱人在海的彼岸,一日突然寻来,叫她一同去。她便告知他的丈夫,要和那外来人会面。临末,她的丈夫说,‘现在放你完全自由。(走与不走)你能够自己选择,并且还要自己负责任。’于是什么事全都变了,她就不走了。”显然,在鲁迅看来,人首先必须要有选择的自由,(然后)同时也应当对自己的选择负责。“牺牲”一事,也是如此:“然而上文,是又将娜拉当作一个普通的人物而说的,假使她很特别,自己情愿闯出去牺牲,那就又另是一回事。我们无权去劝诱人做牺牲,也无权去阻止人做牺牲。况且世上也尽有乐于牺牲,乐于受苦的人。”

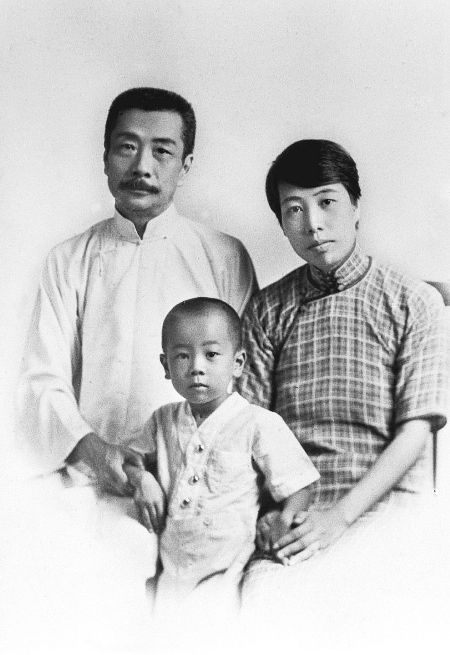

鲁迅与许广平、周海婴,1933年

对于鲁迅反复说到的牺牲,许广平的回答是:“其实那一个人也并非专为别人牺牲,而且是行其心之所安的,你何必自己如此呢?”如此,表明许广平也是认识到其中是将要有牺牲的,却是“行心之所安”,是自愿的牺牲。几日后,她又进一步辨析道:“牺牲者,谓我们以牛羊作祭品,在牛羊本身,是并非自愿的,故由它们一面看来,实为不合。而‘人’则不如此,天下断没有人而肯任人宰割。倘非宰割,则一面出自维护,一面出自自主,即有所失,亦无牺牲之可言。”这和鲁迅以上关于娜拉究竟走还是不走的说法可谓异曲同工。鲁迅或也意识到了其中的“渊源”关系,回应说:

人们有自志取舍,和牛羊不同,仆虽不敏,是知道的。然而,这“自志”又岂出于本来,还不是很受一时代的学说和别人言动的影响的么?那么那学术的是否真实,那人的是否确当,就是一个问题,我先前何尝不出于自愿,在生活的路上,将血一滴一滴地滴过去,以饲别人,虽自觉渐渐瘦弱,也以为快活,而现在呢,人们笑我瘦弱了,连饮过我的血的人,也来嘲笑我的瘦弱了……我近来的渐渐倾向个人主义,就是为此;常常想到像我先前那样以为‘自所甘愿,即非牺牲’的人,也就是为此;常常劝别人要一并顾及自己,也就是为此。”

除了指出以为是“自志”的,常常很可能不过是“一时代学说或别人言动的影响”,鲁迅更以自己对“自所甘愿”体验的变化敲起了“黑板”:嗨嗨,我先前何尝不也是自愿来着……如此,无非是为了再一次“敦促”和提醒许广平郑重的考虑。此后,两人的通信中没有再继续这一话题。一来鲁迅已决定去广州,话题已转移,二则事理至此也已经说尽,只待实践了。而在许广平的意识里,则还始终认为重要的是当事人的独立自主,“我自己是准备着始终能自立谋生的,如果遇到没有同住在一起的必要,那么马上各走各的路……”其对同居生活中可能发生的状况显然没有太多的准备或考虑。

尽管如此,在这一番的讨论后,两人终于决定走到一起。一九二七年十月,从广州到上海后,鲁迅和许广平开始了正式的同居生活。

之后的日子里,许广平全力照顾着鲁迅的日常生活,兼任他工作的义务副手,为他抄稿,招待来客。鲁迅则把别人喝咖啡的时间都用来写作,“不晓得什么是休息,什么是娱乐”,创造了他杂文创作的高峰。许广平这样形容他们的同居生活,常常“他在写作,我在抄写或校对之类。仅有机会,才到外面散步一下。他是值夜班,我值日班,这两部机器就这样工作着……”而“每见他偶有障碍,难免感叹时兴,不能自解”之时,则“随时随地,略尽其分忧、慰藉之忱”。一九三四年,鲁迅藉赠送许广平一册新购的《芥子园画册》之际,为他们近十年相识相恋的经历作了写照:“十年携手共艰危,以沫相濡亦可哀,聊寄画图娱倦眼,此中甘苦两心知。”其中不难读出对许广平的感念。许广平则认为鲁迅所说的“两心知”,乃大有“相率而授命”的含意,“是深知我的性格者的话”。

然而,期间许广平也曾有过出去工作的打算,“我私意除了帮助他些琐务之外,自己应当有正当职业,再三设法,将要成功了,但是被他反对了好几次 。他说:‘如果你到外面做事,生活方法就要完全两样,不能像现在这样子,让我想想再说。’这样于事情就搁起来了。遇到另外的机会,我又向他提起做事,他说:‘你做事这些薪金,要辛苦一个月,看人家面孔,我两篇文章就收来了,你还是在家里不要出去,帮帮我,让我写文章吧。’……后来再做了母亲,成天给家庭的一切闹昏了”,“他的工作是伟大的,然而我不过做了个家庭主妇,有时因此悲不自胜”。许广平的感受是深切的,但她却最终没有出去,在鲁迅的有生之年一直陪伴在他的身边。如此这般,既是对视写作如生命的鲁迅恳切请求的回应,和深挚的爱所致。许广平曾说,她于鲁迅,与其说时是夫妇关系,倒不如说还时刻保持着一种师生之谊——也未尝不是她对以往自己“自所甘愿”选择的承担。她实现了她的承诺:一面出自维护,一面出自自主,即有所失,亦不言“牺牲”。

鲁迅逝世后,许广平在以极大精力收集、保存、出版鲁迅著作的同时,积极投身到当时社会的抗战活动中,再展她社会活动的志向和才干。

(原文发表于《湖南文理学院学报(社会科学版)》2006年第3期,有删改。)

【作者简介】:

陈惠芬,上海社科院文学研究所研究员。主要著作有《神话的窥破——当代中国女性写作研究》,《想象上海的N种方法——20世纪90年代“文学上海”与城市文化身份构建》,《都市芭蕾与想象的能指》,《现代性的姿容——性别视角下的上海都市文化》。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:蓝槐