编 者 按

上海社会科学院文学所民俗与非遗研究室主任毕旭玲所著的《除瘟记——中华瘟疫神话小讲》近期由上海交通大学出版社出版。该书勾勒了中华瘟疫神话在社会历史进程中发展、演变的过程,讲解了中华先民对瘟神疫鬼的想象与理解,描绘了中华先民与各类传染病斗争的生动画卷,传播了防瘟治疫的中华智慧与经验。

毕旭玲 著,施晓颉 绘 《除瘟记》(上海交通大学出版社,2021.03)

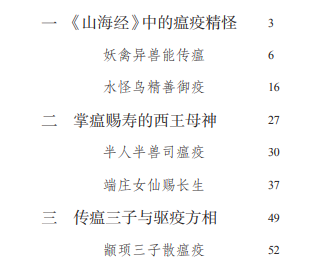

本书目录

(一)中华瘟疫神话的重要功能与意义

瘟疫神话是最重要的灾害神话之一。在中华文明漫长的发展史中,先民常与那些被称为“时疫”或“瘟疫”的恶性传染病正面遭遇。尤其在食不果腹、衣不蔽体的原始社会,瘟疫比毒虫猛兽的破坏力更大,往往导致整个氏族的毁灭。可怕的瘟疫不仅使先民感到恐惧,也引起他们的种种猜测、解释,由此产生了瘟疫神话。先民创造瘟疫神话的根本目的在于寻求解决之道,比如解释瘟疫产生的原因和传播的途径,寻找治疗疫病、挽救生命的诸种办法。在此过程中,瘟疫神话也反映了先民与瘟疫顽强抗争的历史。作为神圣叙事,瘟疫神话具有重要的功能与意义。

首先,中华瘟疫神话传递了防瘟避疫的中华经验与智慧,比如《山海经》中精怪散播瘟疫的神话反映了先民对于野生动物传播疫病的粗浅认知,颛顼三鬼子传瘟神话表达了先民对于瘟疫人际传播特点的初步认知,职司各不相同的瘟神疫鬼神话则体现了先民对于传染病的早期分类。而更多的防瘟避疫经验与智慧则成为传统节俗的一部分,仪式化的节日强化了防瘟避疫的观念及其效果。

其次,中华瘟疫神话表达了先民面对恶性传染病时富有哲学意义的思考。比如西王母由掌管瘟疫和刑罚的图腾神向赐福长寿的道教最高女神的转变,以及赵公明由瘟神向财神的转化,都表达了否极泰来的朴素辨证思想。又如,颛顼三鬼子传瘟神话与方相氏驱疫神话是一对具有因果关系的神话,先有三鬼子传播瘟疫,才有方相氏驱逐疫鬼,这种神话设定反映了万物相生相克的思想。上述两种观念都展现了先民在极端恶劣的条件下也不放弃希望的乐观精神。

第三,中华瘟疫神话传承了中华传统道德理想,为瘟疫大流行时期的社会提供了精神动力。比如在为寻求治疫之药不惜遍尝百草而最终毒发身亡的神农氏身上,我们看到了中华最高道德理想——牺牲精神;而在鞭巫毁庙的抗疫神话中,我们看到了追求对症治疗的科学精神。牺牲精神和科学精神是中华传统道德理想中两大重要支柱,时至今日依然熠熠生辉。

第四,中华瘟疫神话也体现了先民对瘟疫进行社会管理的思想。在西王母神话中,先民将人类自己设立的刑罚与上天降下的瘟疫之灾统归西王母掌管,体现了他们试图将瘟疫纳入社会管理体系,对其进行有效防控的初步设想。而瘟鬼献方神话则表达了即使在传染病大流行时期也要进行有效的地方社会治理,维持正常的社会秩序的管理观念。

总的来说,中华瘟疫神话不仅在先民与瘟疫抗争的历史上发挥过重要作用,在当代依然有重要影响。

(二)中华瘟疫神话对人与致病性微生物关系的三种主要认知

在多数瘟疫神话中,我们看到的是人类将瘟神疫鬼视为对立面,想方设法征服、战胜瘟神疫鬼的叙事。这部分瘟疫神话数量相当多,本书所选的瘟鬼献方神话、徒手捉鬼神话都属此类。

在某些瘟疫神话中,瘟神疫鬼甚至成为人类的代言人,帮助人类完成他们无法完成之事,比如《夷坚志》中就讲述了瘟神除暴安良的神话:

宋代南城人陈唐、陈霆兄弟俩是当地有名的恶棍。一天,陈唐梦到自己被押到城隍庙,城隍爷问明他的身份后,就命鬼吏将他押到张大王庙。到了张大王庙后,陈唐一下子就醒了。陈唐将此事告诉妻子,心里对这个梦很恼火。那张大王不是什么正经的神,而是当地的瘟神。没过几天,陈唐全家都染上了瘟疫,陈唐、陈霆兄弟俩七窍流血而死,陈唐的母亲、妻子,陈霆的儿子及所有的奴仆,还有与他们来往的亲戚,甚至是为他们治病的尼姑、巫祝等二十多人也都染上了瘟疫,不久全死了。

虽然在今天看来,陈家这些人大概是死于急性传染病,但这则神话却被作为瘟神处罚恶鬼的神话而得到了广泛传播。

在另外一些瘟疫神话中,我们还看到人与瘟神达成了一种较为和谐的关系。清朝乾嘉时期的诗人、散文家袁枚在笔记小说《子不语》中记录了一则“苏耽老饮疫神”的神话:

杭州有一位生性滑稽的人,叫苏耽老,喜欢嘲弄人,大家都不太喜欢他。有一年大年初一,不知谁画了一张瘟神的画像压在他家门口。苏耽老早起开门看到画像后哈哈大笑,把瘟神画像请进家门,并将它放在上座,与它一起饮酒,然后焚化了。这一年瘟疫流行,苏耽老的邻里都被传染了,争祭瘟神。那些身染瘟疫的人,像瘟神附身一般说:“我瘟神大年初一受到苏耽老的款待,很惭愧,也没有什么可回报的,你等若要我驱除疫病的话,就请苏耽老陪着我,这样我才肯去。”于是,祭祀瘟神的人家都争相请苏耽老吃饭,吃得苏耽老见了酒食就犯愁,他的一家老小竟没有一个人患瘟疫。

本书附送藏书票,青年画家施晓颉绘

根据瘟疫神话的叙事内容,我们可以概括出古人对人类与致病性微生物关系的三种主要认知:第一,始终处于对立关系中,人类需要不断地与传染病斗争;第二,人类获胜,最终制服了致病性微生物;第三,人类与致病性微生物达成一种微妙的平衡,和谐共处。

如何处理与传染性疾病的关系,恐怕是当前和今后一段时期内全人类共同关注的重要问题。中华瘟疫神话中反映的这三种关系或许为此提供了一些有益启示。

(三)书摘:《中华先民思管理》

民间对瘟神疫鬼长期而广泛的信仰与祭祀,在历代都引发过不赞同的声音。比如明代谢肇淛在《五杂俎·人部》中批评说:福建风俗中最可恨的是,一旦传染病发生就寄希望于瘟神。把神像供奉在庭院中,早晚叩拜,举行各种仪式,却不寻医问药。作为博物学家的谢肇淛大约对传染病也有一定了解,他分析说:瘟疫本来就是郁热导致的,应该使用通圣散(具有疏风退热、泻火通便功能的传统中药),还要打开门窗,让阳气散发。那种不知道瘟疫会传染而紧闭门窗,又在室内燃烧香烛的做法,十个病人九个会死。

谢肇淛的批评具有科学性,但简单地将瘟疫神话和信仰作为迷信来对待恐怕失之草率。神话与信仰其实是文化的载体,作为民众寻求心理慰藉的自我救赎方式,瘟疫神话和信仰不仅表达了他们的生死观,更表现了民众面对危机的生存哲学和社会管理思想。

清代张振夔在《介轩文钞》中记录了两则疫神神话:

嘉庆庚辰秋,永嘉流行大瘟疫,病人上吐下泻,一般早上得病晚上就死了,严重者顷刻间就没命了。全城都笼罩在愁云惨雾中,街上空无一人。一日清晨,有人闯入张木匠家,在他面前跪倒。张木匠赶忙将他扶起来,问说怎么回事。来人回答:“现在市场上已经没有棺材了,即使有,也是薄脆不能使用,而且要价太高,我恳求您为我做两副棺材吧,一副收敛舍弟,一副给自己用。”张木匠斥责他:“你看起来还很健康,不要说不吉利的话。”此人感叹:“昨晚我们兄弟同榻而眠,二更以后,突然有敲门的声音,把我吵醒了。我问是谁,外面有人高喊:‘快来吧,快来吧,把曹操也叫上。’曹操是舍弟的外号。我把他叫醒,一起出门去看,外面空无一人。我感觉毛发都竖起来了,两腿酸胀。家里养着一头母猪,我以为是它作祟,就让舍弟把它赶出去溺死。刚出门,他就倒地而亡。估计我也没有活路了,希望您能赐给我两口上好的棺材,我才能瞑目啊。”张木匠答应后,此人擦着眼泪回去了。后来,张木匠做好一口棺材就急忙送到此人家中,发现床上已经躺着两具尸体了。

有一位姓张的书生,读书到三更才准备休息,突然听到窗外有脚步声,然后又听到群狗凄惨的叫声。他好奇地透过窗户上的小洞向外张望,看到有三人站在院中,一人手持书册,像书吏,两人拿着铁锁,像公差。一会儿有一位老翁从中堂出来,书吏指向中堂的左边,老翁摇摇头。他又指向西轩,正是张书生所居,书生害怕得发抖,见老翁又摇摇头,才稍微放心了一点。然后书生看到书吏指向了东北角,正是书生弟弟的卧室,老人犹豫了一下才点头答应。书吏就翻开书册,拿出笔写起来。突然,这些人都不见了,狗叫也听不到了。第二天早上,书生带着他的弟弟参加童子试(科举考试的资格考试),把这件事情偷偷告诉了弟弟。隔了一天,有一位负责缝纫工作的人死了,这人与书生的弟弟同住一屋。

五瘟使者(元代壁画,山西稷山青龙寺)

阅读上述两则神话,我们可能首先关注到的是民众面对烈性传染病时所产生的那种无法掌握自己生死的无奈与悲伤,无论是连棺木也买不起的穷困兄弟,还是出生于仕宦家庭的书生,在医疗水平低下的古代社会,面对瘟疫都只能听天由命。在这一点上,人与动物,众生平等。但人之所以为人还表现在许多方面,比如直面死亡的勇气与珍视生命的价值观。在临死之前还要为自己和弟弟努力去求一口上好棺木的兄长身上,我们看到了先民直面死亡的勇气。这其中既有传统中国人的死亡观念——棺木有入土为安的含义,更表现了无论哪一个国家,哪一个时代都共通的人性——维持生命的尊严与体面。而第二则神话中作为瘟神化身的老翁犹豫再三才选定对象的情节,则表达了珍视生命的价值观。因为珍视生命,所以先民在医学方面不断探索实践,积累了很多行之有效的应对瘟疫的防护与治疗方法。相传,东晋时期的葛洪就曾发明了用青蒿草加水榨汁来治疗疟疾的方法,后来屠呦呦女士提取青蒿素的研究是在前人基础上的继续探索。

民国时期的志怪小说《洞灵小志》也记录了一则疫神神话:

张道陵(道教创始人,被奉为“张天师”)的某位后人也是得道真人,曾在江西龙虎山上修炼,宫庙中有神将和城隍神轮流守护,廊下摆放着许多用符纸封印的坛瓮,里面都关着妖怪,阴雨天的时候会发出声音,举起来似乎没有任何分量。杭州人徐琪(光绪六年进士)赴任广东学政时,途经龙虎山,想顺便谒见真人。在见到真人之前,徐琪先遇到了一位老者,老者听说他要去广东,便说自己也要到广东去办事,请求徐琪载他一段,徐琪同意了。见到真人后,真人听说了这件事,感叹地说:“那位是疫神,几次想要到广东去,都被我阻止了。您现在奉皇命而来,既然已经答应他了,我就再也挡不住了。”徐琪向真人请求禳解的办法,真人回答说:“疫神行疫不能跨年,到时候您可以劝告百姓先过年,也许可以消解这次灾难吧。”徐琪到达广东的时候,果然瘟疫开始流行。有人了解此事的来龙去脉,就写了“徐琪在此”四个字贴在门外,全家得以保全。徐琪下令让民众提前过年,燃放爆竹,用盛放着椒的盘子辟邪,瘟疫才停止。此前瘟疫流行的时候,商家常常收到伪装成真钱的纸钱,只有把钱放到水里才能辨别出真假来。有一个挑着帘子卖酒的人,见到一位背着行囊的村夫来买酒,闲谈间他问起关于疫神的传说,村夫说自己就是疫神。卖酒的人问:“如果我好好伺候你,能放过我吗?”村夫默不作声。卖酒的人看到村夫行囊中有一本册子,抢过来一看,上面第一个名字就是自己。他非常害怕,把册子扔到了地上,突然间,册子和村夫都消失了。没过几天,卖酒的人就死了,大概是因为他气数将尽,疫神才接近他。相传,疫神每到一个地方,都住在庙里,行疫结束后,再离开此地,到另外一个地方继续行疫,就像巡游一般。

这则神话处处体现了先民瘟疫管理的思想。首先,张天师及其后裔能制服包括疫神在内的神怪的情节表达了先民对于战胜烈性传染病的自信;其次,疫神行疫要借助皇权的情节,以及受皇帝派遣的官员的名字具有避瘟功能的情节,暗示了政府有组织的治疗与救助行为可以战胜瘟疫;第三,徐琪以行政命令更改过年习俗,从而成功驱逐瘟神的情节,表达了即使在传染病大流行时期也要进行有效的地方社会治理,维持正常的社会秩序的观念;第四,疫神行疫不能跨年,疫神沽酒现身等情节,表达了生生不息的生命观。上述这些其实都表现了中华民族的韧性。实际上,如果我们去翻看史书,一定会为历史上接连不断、此起彼伏的烈性传染病感到惊讶,先民们承受的苦难简直难以想象。中华民族绵延至今而没有断绝,与我们民族内在的韧性密切相关。正因为先民有直面灾难的勇气,有在灾难面前不放弃生命尊严的坚持,有在灾难中加强社会治理的智慧,中华民族才能绵延至今。

【作者简介】

毕旭玲,上海社会科学院文学所民俗与非遗研究室主任,上海民间文艺家协会理论专委会副主任,中华创世神话研究工程专家,主要从事神话传说、民间信仰等方面的研究。

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:小青