《挑灯看剑——辛弃疾传》,王毅 著,江西高校出版社,2022年9月

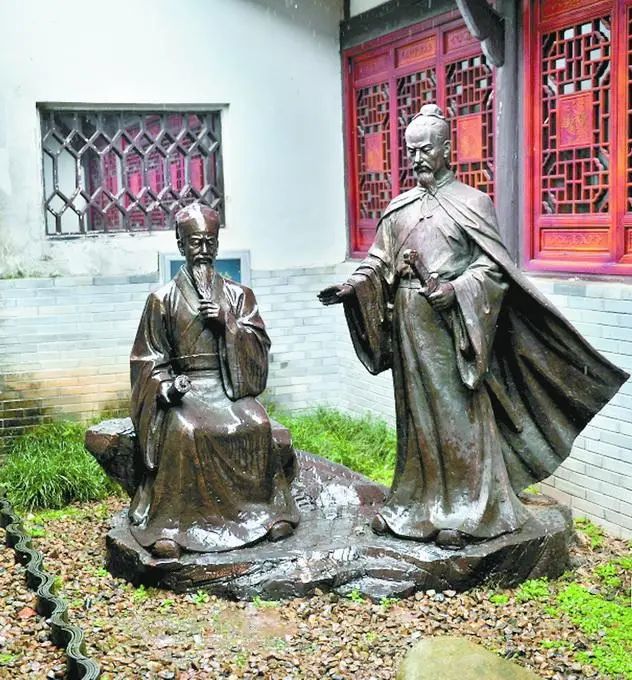

命运多舛,颇与辛弃疾有几分相似的陈亮,终于在淳熙十五年的冬天,来到了上饶,与久未谋面却心心相印的老朋友会面了。在本年来上饶之前,陈亮又跑到临安再次给孝宗皇帝上书,依然没有任何结果。于是,这次的见面,便成为充满豪情壮志却失意失落的二人,彼此倾诉心情、纵论国事的最令人难忘的一次英雄之会。

陈亮来上饶时,辛弃疾正生小病,可是有这样一位心境契合的朋友来看望,心情大悦,病已好了三分。辛弃疾带着陈亮参观他精心营建的家园,二人又一起游览鹅湖山,共同畅饮于瓢泉边。鹅湖山颇有来历,是辛弃疾闲居时常去之处,在铅山县东北,诸峰连绵,山上有湖多生荷花,故名荷湖。东晋人龚氏居山养鹅,其双鹅育子数百,因此荷湖更名为鹅湖。到了唐代大历年间,大义智孚禅师在山中建仁寿院,今名鹅湖寺。山上清风拂面,溪水潺潺,千章云木,曲径通幽,二人同游,兴致高昂。对于天下大事,二人都是坚定的主战派;对于个人际遇,二人也同是天涯沦落人,志不得伸。因此这样的相会,是对真正相知的二人心灵的慰藉,是思想火花的碰撞,是不愿分离的最珍贵的时光。与陈亮分别后,辛弃疾在唱和词中记载了二人的相投与不舍:

贺新郎

同父见和,再用韵答之

老大那堪说。似而今元龙臭味,孟公瓜葛。我病君来高歌饮,惊散楼头飞雪。笑富贵千钧如发。硬语盘空谁来听?记当时只有西窗月。重进酒,换鸣瑟。

事无两样人心别。问渠侬神州毕竟,几番离合?汗血盐车无人顾,千里空收骏骨。正目断关河路绝。我最怜君中宵舞,道“男儿到死心如铁”。看试手,补天裂。

此词起句便是一种无奈的感叹:从青年时期就满怀抗金志意的自己如今已经年纪老大,却闲退在家,无所事事,心中百般滋味,还有什么好说的呢。但是现在,所幸有陈亮这样的知音来访。此处辛弃疾用了两个典故,说明与陈亮的互相契合。“元龙”借指陈亮,用东汉末年陈元龙的典故。陈登,字元龙,忧国忘家,有救世之志。“臭味”即气味,指陈亮与陈登气质相同,是同一类人。“孟公”是汉代陈遵的字。陈遵嗜酒好客,每有客人到他家里,陈遵便以酒相待,然后将大门紧闭,再把客人的车辖投入井中,以此不让客人离开。“瓜葛”指自己与陈亮的交游,就像藤蔓,互相交织不能分离。

下面几句的意思是:我在病中时,友人陈亮前来,我们俩一起高歌畅饮,壮志豪情响遏行云,把楼顶上的雪花都惊散飞落一地。我们共同笑那求取富贵功名的庸俗之士,富贵即使重千钧,在我们看来,也只是一根毛发,微不足道。“硬语盘空”是用韩愈诗歌《荐士》的典故:“横空盘硬语,妥帖力排奡。”这里是指辛、陈二人批评朝政、议论时局的激烈言辞,可是这些不合时宜的言论有谁会听呢?卑微如草芥之人,不管怎么为天下忧虑,见解多么有道理,又有何用呢?那时候,肯听我们说话的,就只有悄悄地挂在西窗边的明月。一世喧嚣,英雄无门,寂寞哀伤,只有冰心明月。

词的下阕,稼轩进一步发问:中国大地,有几番分合?然后用“汗血盐车”等几个典故,说明有才之人不被任用。“汗血”指的是古代大宛之地出产的一种宝马,汗出如血,一日千里。“盐车”指装盐的车子。传说,春秋时期相马专家伯乐看到一匹千里马拉着沉重的盐车登太行山,马蹄伸开,膝盖弯折,汗水交流,艰难地向上攀登却爬不上去。伯乐很心疼这匹马,哭着把自己的衣服脱下来给马盖上。马也是有灵性的,看到伯乐对自己如知己一般的举动,仰天长啸,如金石声。辛弃疾和陈亮何尝不是那文武双全的千里马,可是千里马却不能驰骋在抗金的战场,只能如拉着盐车的骏马,任凭自己怎么努力地想让皇帝任用,却无济于事,反而被罢官闲居,无人过问。“千里空收骏骨”指的是战国时燕昭王求贤纳士之事。燕昭王拜见郭隗,郭隗讲了一个故事,古代君王欲求千里马,涓人用五百金买了一匹千里马,可是刚买来,千里马就死了。君王大怒质问,涓人说,大王连死的千里马都愿意花五百金购买,那么对真正的千里马会更加善待。果然,不到一年,“千里马之至者三”(《战国策》)。因此燕昭王也为郭隗筑宫殿,礼贤下士。

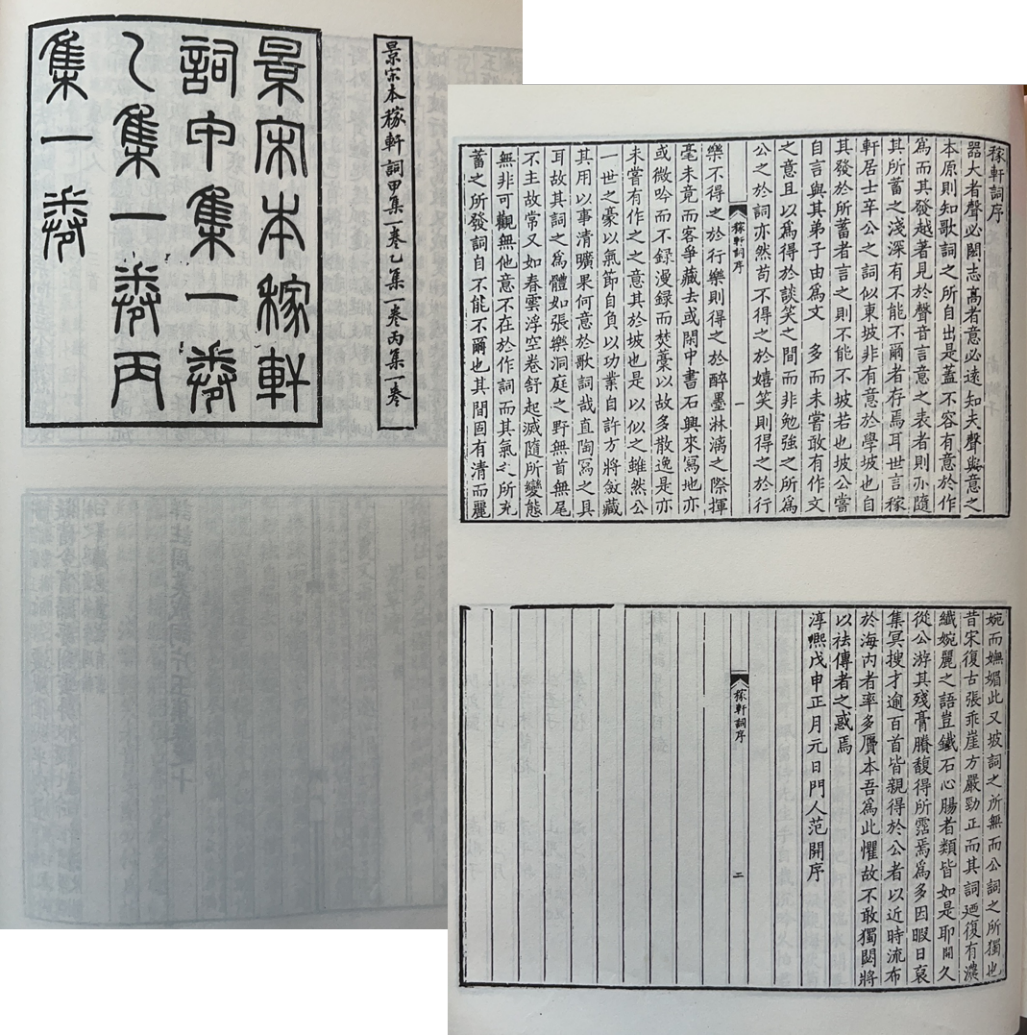

景宋本《稼轩词》

辛弃疾在词中用这些典故,都是以古人酒杯浇自家块垒。抗金之路已被朝臣断绝,可是面对心意契合的陈亮,辛弃疾还是“‘道男儿到死心如铁’。看试手,补天裂”。辛弃疾要做补天的女娲,去缝补分裂的大宋王朝。陈亮与辛弃疾二人是如此清醒地在向社会呐喊,可是这呼唤如同空谷之音,无人回应。二人也只有在这次难得的相见之时,一吐衷肠,相互激励、安慰,以期不被失望和沮丧以及受到的诬陷打倒。此次见面,二人还特意来到紫溪,希望与朱熹相会,可是朱熹并未如约前来。

天下没有不散的筵席。陈亮在稼轩家中停留十日,便执意离开,飘然东归。这样一位志同道合的朋友离开了,稼轩心中突然感觉到了空落。就在陈亮离开的第二天,辛弃疾“意中殊恋恋”(《贺新郎》小序),心中眷怀感念老友,于是赶紧策马追逐,踏上陈亮的归路,希望能够追上老友再次挽留。可是马行至鹭鸶林,雪深泥滑,再也不肯向前。无奈,稼轩只好在方村独自饮酒,怅然久之。前时已惘然,今朝亦孤独。最心契的朋友已走,只恨自己挽留不遂也。于是稼轩不再追逐,夜半时投宿吴氏一家的泉湖四望楼,此时听到邻居家传来的笛声甚为悲凉,于是挥笔写下一首《贺新郎》(把酒长亭说)词来表达心中情意。词曰:

把酒长亭说。看渊明风流酷似,卧龙诸葛。何处飞来林间鹊,蹙踏松梢残雪。要破帽多添华发。剩水残山无态度,被疏梅料理成风月。两三雁,也萧瑟。

佳人重约还轻别。怅清江天寒不渡,水深冰合。路断车轮生四角,此地行人销骨。问谁使君来愁绝?铸就而今相思错,料当初费尽人间铁。长夜笛,莫吹裂。

词中把陈亮比作隐逸自由的陶渊明和辅佐刘备的诸葛亮,写其性格与才华。又以“剩水残山”暗喻南宋半壁江山。下阕以“佳人重约还轻别”一句,写出陈亮与自己的相约见面酝酿已久,相聚也情深义重,可是离别却如此轻易,徒留自己在此因离别而悲愁销骨。“铸就而今相思错,料当初费尽人间铁。”用的是晚唐朱全忠与罗绍威的典故。割据魏州的罗绍威为了借助朱全忠的势力消灭牙军,供奉给朱全忠牛羊猪近七十万、粮食近百万,虽然最终消灭了牙军,可是罗绍威势力大弱。罗绍威后悔说:“合六州四十三县铁不能为此错也。”这也是成语“铸成大错”的来由。这里,辛弃疾反其意而用之。稼轩感叹,陈亮的离去是如此令人悲伤,相思太苦,还不如不要见面,真是费尽人间铁,铸就相思错。可见,陈亮的离去,对视其为知己的辛弃疾来说,是多么无奈与痛楚。

也因相知之深,两人离别后的相互唱和往来很多。毕竟,不在一地的二人会面一次实在是太难了,而离别之后总会相互挂念。陈亮回家后的第二年,又经历了一次被捕入狱的经历。这次也和上次一样被人诬蔑。陈亮的家仆在郊野差点杀了人,被打的人曾经侮辱过陈亮的父亲,于是陈亮就被诬蔑为幕后主谋而被捕。恰巧,陈亮在这一年的春天参加科举考试,落第后得罪了主考官何澹。此时,何澹抓住机会公报私仇,让狱吏对陈亮严加审讯,甚至严刑拷打,逼其认罪。就在大家都认为陈亮这次必死无疑时,最后情况出现了转机。何澹的母亲去世,按规定他必须回家服丧,此时正任江西转运使的郑汝谐被调为大理少卿。有些史书记载,正是和郑汝谐有过交往的辛弃疾从中相助,为陈亮说了很多好话,才使得陈亮最终被释放。英雄相惜,辛、陈两位英雄之间的交往是真正的君子之交,辛、陈之会已成为千古流传的友朋交往的典范。

辛弃疾最著名的一首壮词即是献给陈亮的,因史料不足,不能确定此词的具体写作年份,但总是因辛、陈二人交往而产生的杰作,现已成为词中经典:

破阵子

为陈同甫赋壮词以寄之

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

这首词是辛弃疾豪放词的代表作。上阕是对自己早年生涯的回忆,那时带领起义军生擒张安国的壮举还历历在目。“八百里”指的是牛,出自《世说新语》,晋朝富豪王恺有一头牛,名八百里驳。“五十弦”指瑟,出自李商隐“锦瑟无端五十弦”。战士们在战场上分吃烤熟的牛肉,豪气冲天,而琴瑟发出雄壮威武的边塞曲为战士们送行。下阕则写尽了辛弃疾心中的悲痛,想要了却天下之事,收复失地恢复中原,可惜白发都已经生出,却无从实现。稼轩将多少无奈多少感慨都一一付之于词中。国家不幸诗家幸,一生穷困词亦工!辛弃疾与陈亮的交往,催生了这首名作,二人的君子之交也流传千古。

江西上饶鹅湖书院辛弃疾与陈亮雕像

绍熙五年(1194),时年五十五岁在福建安抚使任上的稼轩,听闻挚友陈亮去世的消息,悲痛不已,声泪俱下,亲笔写下让人感动、满含深情的《祭陈同父文》,文末再次回忆起这次鹅湖之会:“闽浙相望,音问未绝,子胡一病,遽与我诀!呜呼同父,而止是耶?而今而后,欲与同父憩鹅湖之清阴,酌瓢泉而共饮,长歌相答,极论世事,可复得耶?千里寓辞,知悲之无益而涕不能已。呜呼同父,尚或临监之否?”斯人已去,岂不痛哉!而稼轩有这样一位知己,人生亦足已。

《挑灯看剑——辛弃疾传》后记

这是我与稼轩词的第四次亲密“接触”。不管是有意还是无意,从本科毕业论文,到硕士论文再到博士论文,非常巧合的是,我都以稼轩词为主要的研究对象与论文重心。本科论文探讨了稼轩词中的人物典故,硕士论文则主要探讨了稼轩词中的俳谐幽默之作,而博士论文则把辛弃疾放到江西的地域文化环境中,探讨他与江西词人群体的关系。我读了太多遍的稼轩词,从本科时读稼轩词的懵懵懂懂,到硕士时似乎领略到了辛弃疾英雄豪杰的另一面,再到博士时从群体的视角再次认识辛弃疾,我一遍遍品味着稼轩的悲愁与愤懑,体味着稼轩的慷慨激昂与执着奋勇。可是稼轩的英雄之心有时却又是那么地纤细敏感。没有生活的历练,也许我读不懂稼轩的“而今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋”,当经历了生活的许多暗流岩礁之后,我才真正深切地体会到“欲说还休”的深意,设身处地地感受着稼轩悲壮甚至苍凉的一生。每一个人生最终难免都会落入苍凉,只是稼轩一直在用巨大的热情与满腔的热血来抵抗着这最终将要到来的苍凉与空寂,当他从未改变自己的理想、从未在各种现实阻力面前退缩畏惧,那么最终的落寞又有何损?最终未能实现理想,却为之奋斗了一生的人,难道不是真正的英雄吗?从本科到现在,一直在手边时时地翻阅稼轩词而有所体悟,所幸此次以传记的方式让我再次走进辛弃疾的生命历程,走进南宋时期复杂纷纭的历史世界。

所以这里要感谢方笑一教授,感谢他让我再次与江西结缘,与江西高校出版社合作,与有着诗意情怀的编辑们一起为这些诗人们、词人们的一生作传,让这些历史上的迁客骚人也许因为我们的写作而于千载之下更多了一些知音与同道。在这本辛弃疾的传记中,我加入了很多我对辛弃疾的理解,这都建立在我发表的多篇研究稼轩词的论文上。对于稼轩的幽默,对于稼轩与友人的相处,尤其是“上饶二泉”对稼轩的影响,以及稼轩对家人妻子的深情等等,种种章节,都显示了我自己研读稼轩十几载的心得与体会,希望能在诸多的辛传中体现出一些新意。

写作的过程十分艰辛,因为现在要花费大量的时间在具体的生活事件中,而与以往单纯而充裕的研究境况完全不同。所以本书呈现的面貌也许不能尽如人意,稼轩的种种生活细节因字数所限未能在书中全部展现,可稼轩本身的魅力应该会让我质拙的文字多一些色彩,会让读者因此而去翻阅完整的稼轩词,沉浸在他的精神世界与文学世界中吧,而这,也是最让我高兴的期待!

【作者简介】

王毅,上海社会科学院文学研究所副研究员,斯坦福大学东亚系访问学者,硕士研究生导师。兼任上海市古典文学学会理事。2016年入选上海市浦江人才计划。主要研究词学、唐宋文学、海外汉学。已独立完成国家社科基金青年项目《南宋江西词人群体研究》,参与国家社科基金重大项目两项,出版专著《中国古代俳谐词史论》、《辛弃疾传》等。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁