2020年对于每个人来说都是五味杂陈的一年。在困厄之中,我们弦歌不辍,读书不倦,于今日留下过去的注脚,为明天校正未来的坐标。

上海社科院文学所的这份年度书单,选取近期国内外学界好书,不仅呈现了文学、文化的历史余脉和学术新变,更凝聚了荐书者在茫茫学海中的点滴心得。

斯文在兹,同仁共勉:在新的一年里,抖擞精神,不拘一格读好书。

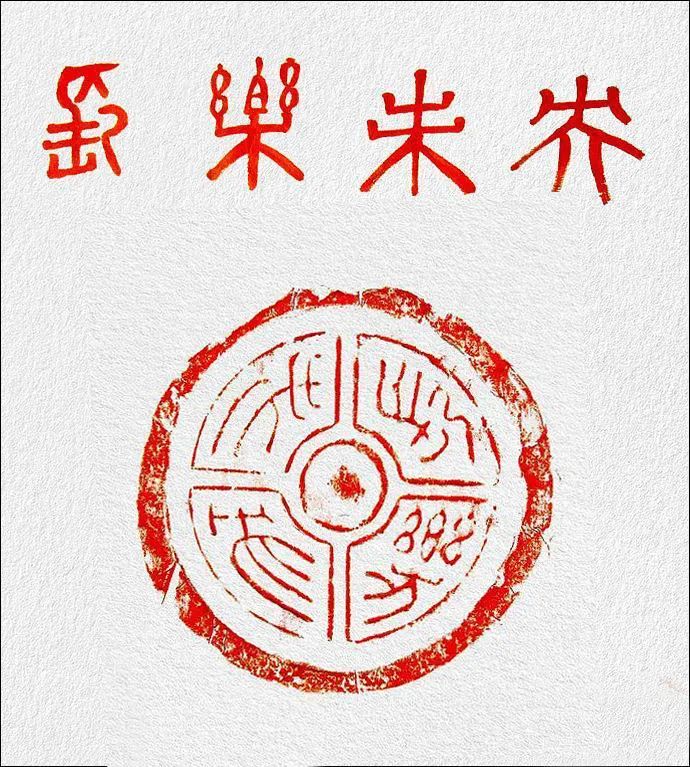

姚大力:《追寻“我们”的根源——中国历史上的民族与国家意识》,生活·读书·新知三联书店,2018年1月。

在“从来如此,便对么”的拷问背后,也许隐匿着“真的从来如此么”的幽灵。学者的现实关照与人间情怀,若无翔实的史料与严谨的考据来支撑,便有从“一切真历史都是当代史”跃入“武王伐纣以妲己赐周公”的风险。姚大力先生在这本文集所展现出的视野的广度与思考的深度,通过其坚实的论述,给读者以启迪;更兼文风明快,毫无赘冗,或观大略以开眼界,或细读深研,都能有所收获。(李汇川 荐)

[美]埃尔曼·塞维斯:《国家与文明的起源》,龚辛、郭璐莎、陈力子译,陈淳审校,上海古籍出版社,2019年5月。

埃尔曼·塞维斯以马克思主义和文化人类学理论为指导,用民族志和考古学的研究成果为蓝图,为古代文明起源的过程构建了一种普世性的阐释模型。书中奠定了游群、部落、酋邦和国家四阶段的社会进化论,其中确立的酋邦概念成为早期国家探源的关键。新进化论的兴起使得考古学与民族学建立起密切的关系,强化了对民族志的知识背景和规律性探索的训练,并关注史前文化发展进程中的地域差异以及造成这种差异和复杂性的原因。(张昱 荐)

陈尚君:《濠上漫与——陈尚君读书随笔》,中华书局,2019年8月。

竭泽而渔是严谨周到的文献考证,濠上漫与是兴致盎然的读书所得。陈尚君先生在这本随笔集里与我们谈唐诗,说宋事,忆故人,可见民国大家的风雅,更有师友间的亲切往来,甚至当今世界的风云变化。正如作者在序言中所云,《濠上漫与》是读书治学的自得其乐,而读者从中亦可感知文献大家的趣味与情怀。(朱红 荐)

潘建国:《古代小说版本探考》,商务印书馆,2020年11月。

本书搜集潘建国教授数年来在小说文献学领域的专业成果。作者深入考辨海内外十余种稀见小说文献,从文献版本角度切入,探究古代小说版本源流,辨析小说文体的形成与演变,上升至文学、文化史的范畴加以讨论。如从版本讨论迁移至民俗学话题,对母题演变加以厘清。《新见清初章回小说<莽男儿>考论――兼谈其与<獭缘镜>、<绣衣郎>传奇之关系》篇,介绍了新发现的清初小说《莽男儿》和清初传奇《绣衣郎》,寻找到东亚“老獭稚”母题演变的关键环节,将该故事的文本形成时间提前至明末清初,并为钟敬文提出的"中国发生说"提供例证。又如《明代公案小说的文本抽毁与版本流播——以余象斗<皇明诸司廉明奇判公案>为例》篇,通过发现新版本——朝鲜燕行使旧藏明末金陵大业堂刊本,以抽毁小说《王巡道察出匿名》为版本标记,考察九个版本的先后关系,并从书籍史和小说知识学维度,观照公案小说的文体性质和社会功能。本书内容专业,同时文辞流畅,如同写悬疑小说,抽丝剥茧,层层深入,十分具有可读性。(吴晗 荐)

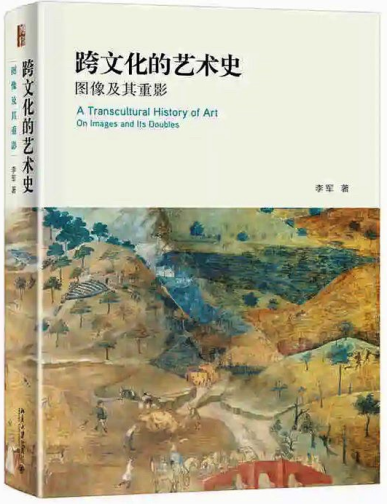

李军:《跨文化的艺术史:图像及其重影》,北京大学出版社,2020年9月。

近百年来西方学界围绕“图像”问题展开图像学与图像志、图像与崇拜、图像与政治、图像与社会、图像与他者、图像与叙事等各种学术旨趣和方法。李军《跨文化的艺术史:图像及其重影》是继《可视的艺术史:从教堂到博物馆》后又一“转向”。作者以图像和重影为研究对象,多重视角重构欧亚大陆两端中国与波斯、意大利等诸国间东西方艺术的跨文化、跨媒介交流景象,为艺术史研究开辟了新路径和新方法。正如他所言:“艺术不仅仅是历史的反映,不仅仅是某个情节或经典的表达,而且还是历史本身——艺术或图像本身的历史。”(王韧 荐)

关长龙:《敦煌本堪舆类文书研究》,中华书局,2013年1月。

传世本唐五代堪舆文献著录明确者几近于无,故对唐五代堪舆风俗信仰研究,敦煌文献尤为重要。依作者所言,堪舆信仰乃中国传统社会中一件大事,其影响民心至重。历经一个世纪科学理性筛淘之下,至今隐然依旧散发着不可忽视的魅力。儒家谓慎终追远可以使民德归厚,则堪舆之法于今日生活信仰重建,亦或有其药引之功。作为堪舆术发展历程中唐宋转折期的代表形态,敦煌堪舆术文献的发现意义显著。后世堪舆著作,或多或少皆受其影响。若研究堪舆文献,此书尤值得一读。(刘轶 荐)

杨国强:《衰世与西法:晚清中国的旧邦新命和社会脱榫》(增订版),广西师范大学出版社,2020年11月。

作者细心体察晚清变局中的史事、人物,以特有文法、绵密论述,呈现剧变时代之因果,探知历史人物的内在。(袁红涛 荐)

李振声:《重溯新文学精神之源:中国新文学建构中的晚清思想学术因素》,上海人民出版社,2020年9月。

复旦大学李振声教授倾注十余年心力形成此书,将中国新文学的精神源头重新追溯至晚清新思想学术运动,视其为晚清以来中国精神整体构架中的组成部分,打通其与思想学术之间的关联。他以吴汝纶、严复、康有为、梁启超、章太炎、王国维、刘师培、钱玄同等晚清民国间的重要学人为个案,在古今中外的广阔视野中为中国新文学寻找到了一条极为重要的思想脉络。思想深厚,文字优雅,值得反复阅读。(狄霞晨 荐)

康凌:《有声的左翼:诗朗诵与革命文艺的身体技术》,上海文艺出版社,2020年7月。

“在某种意义上,理解左翼文学的困难之处,恰恰在于如何把握‘溢出’了传统的政治考量之外的、拒绝妥协的‘剩余物’。”康凌此书从1930年代的左翼诗歌朗诵运动切入,讨论注重“声音”和“听觉”的诗朗诵作为一种“向下”的文艺生产和实践,是如何从强调书面经验的诗歌创作中独立出来,又是如何与大众“劳动的身体”相呼应的。作者将“声音研究”细密地编织进1930年代革命文艺大众化的历史语境中,勾勒出一种集体的抒情—技艺维度。该书不仅是声音理论“在地化”的一次成功实践,也为晚清以来诗歌文类嬗变与国族意识的勾连、文学界“音本位”与“字本位”的相互角力等相关研究提供了诸多灵感,值得一读。(曹晓华 荐)

李欧梵:《上海摩登——一种新都市文化在中国(1930-1945)》(修订版),毛尖 译,浙江大学出版社,2017年7月。

首先是因为有许多熟悉的影子,不仅是耳熟的李欧梵勾起了怀旧情绪,还有睿智的译者毛尖,更因为它与文学所相关,文中多处提及让人联想到本雅明的包亚明,还有书中《上海,从过去到现在:若干文化反思》(为文学所承办的世界城市文化上海论坛发言稿)一文的英文译者常方舟都是文学所的研究人员。其次是因为它引用的怀旧是“回到将来”,“想象的记忆,远比生命中的记忆更容易被遗忘”,以及一个有创造性的文化怀旧的诠释,也可以为“全球化大都市”的上海提供另一个视野的见解,深得我心。作为老书增订,建议重点读新增部分。(徐锦江 荐)

[英]理查德·埃文斯:《第三帝国三部曲》,赖丽薇、哲理庐、陈壮、赵丁译,九州出版社,2020年2月/8月。

理想国译丛,2020年最受关注的二战史译著之一,分为《第三帝国的到来》《当权的第三帝国》《战时的第三帝国》三部,全景式地展现了从纳粹党兴起到其自我毁灭的历史,史料翔实,引用大量官方文件、会议记录、信件、报刊、日记等资料,述史的广度和深度都超越了以往流行的《第三帝国的兴亡》,堪称“有关纳粹德国的最全面的历史作品”(伊恩·克肖)。最难得的是,作者文笔行云流水,使这部宏大叙事的厚书读来毫不枯燥,可读性很强。作者的批判和反思并不局限于纳粹党人或德意志民族,他指出,第三帝国的很多思潮和政策在当时的世界并非特例,如果它不是走向了过度的对外战争,世界可能会容忍它存在下去。第三帝国也不是“开倒车”,它是一种依赖科技的新型极权体制。此书发人深省处不胜枚举,能带给读者绝佳的阅读体验。(张晴柔 荐)

[加拿大]简·雅各布斯:《美国大城市的死与生(纪念版)》著,金衡山 译,译林出版社,2020年7月。

作者以纽约、芝加哥等美国大城市为例,以充满激情的文字,深入考察了都市结构的基本元素,以及它们在城市生活中发挥功能的方式。是什么使得街道安全或不安全?是什么构成了街区,它在更大的城市机体中发挥什么样的作用?为什么有些街区仍然贫困,有些街区却获得新生?通过对这些问题的回答,雅各布斯具体阐释了城市的复杂性及其发展取向。

我们今天重读它,并不是因为它能提供万无一失的城市设计方案,而是在城市更新加速的今天它将作为一面镜子供我们自省:城市街区应该形成源于内部的自治生态,成功的街区是具体的社会意义上和人文意义上的连续体,应该突出自身的相异性与居民的认同感。连续性的人群靠的是城市保持流动和移动。如此才可形成人际网络,保持多样性形成社会人文资本。尤其是新冠疫情以来,更凸显出街区微生态对城市韧性和城市活力的影响。再如改革开放以来城市新区的大规模建设,在促进经济发展同时也往往造成功能单一的新区与旧城文化脱节,成为城市孤岛。基于这个角度,城市文化的研究应该努力脱离关注建成区文化要素的传统路径,有望成为未来城市设计的一个向导。(陈云霞 荐)

[英]彼得·阿克罗伊德:《泰晤士:大河大城》,任明 译,上海文艺出版社,2020年5月。

推荐这本书一方面是因为它是我译的(初尝译者的苦与乐),另一方面是因为这本河流文化史——也是人类文明史的一部分——写得非常优美动人。作者深爱伦敦、深爱那条河和英国文化,如何将这份爱凝练成庄严宽广的语言之流,为读者呈现泰晤士河的发源与奔流、上中下游的不同风貌、河岸的人类历史、有关河流与时间的哲学、有关人类的童年、壮年与迷途知返,有关河流的艺术、文学与语言,有关河流的现实……这些经作者娓娓道来,潺潺流淌成一部厚达500多页的作品,值得我们学习。作者为河流“作传”的深意不难体会,人类终究不过是自然之河上一位跌宕沉浮的舟子,虽然这一古老的意象也许会遭到某些人的鄙弃。令这本书尤为值得一读的是,作者优美的文笔可以勾勒出比电影镜头更为缤纷美丽的画面,譬如第347页……(任明 荐)

[波兰]奥尔加·托卡尔丘克:《云游》著,于是 译,四川人民出版社,2020年1月。

《云游》是一部很好读的作品,由上百个片段组成,内容色彩缤纷,包括万象,如果耐心一段一段看过去,则少有东欧文学常见的飘忽艰涩之感。波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克,诺贝尔文学奖获得者,“她的叙事富于百科全书式的激情和想象力,代表了一种跨越边界的生命形式。”其中,速写、随想、当代故事、历史传说,等等,组成一部兼具组诗与史诗特质的奇妙作品,展现一个无比开阔的、多层次的世界,《云游》小说原书名《Bieguni》,它保持了精神气质上的统一。用托卡尔丘克自己的话来说,她的写作方式是一种“星群小说”。

中文译者于是在译后记中所描述的:“跨越了文体、内容和风格的传统界限,每一个散章各不相同,如同星子散布,但共同存在于一个星系,彼此互有吸引,似有玄妙无形的引力波将它们现在一起。”奥尔加·托卡尔丘克的《云游》的可贵之处,就在于将这些拼图整理拼接起来。漫漫旅途,作者以更具哲思的视角进入现实与历史,不断行动的同时不断观察,比如在《网络国度》一章中,感慨网络时代,人们在信息流中疲于奔命:“我是网络过度的城民,”表露的作者对移动通讯网络,乃至现代科技的质疑;移动是神圣的,不要停下!一个短暂章节《移动性已成现实》,展示了机场玻璃墙上的巨幅手机广告:“移动已成现实。”当然,事实上,在空间和时间的漫长旅程中,忙于四海为家、跋涉四方的每个人,也在思维都保持了形式上的破碎和内核上的延续。

作者奥尔加·托卡尔丘克(Olga Tokarczuk ),生于1962年,毕业于华沙大学心理系,是当代波兰最受人瞩目、也是最畅销的波兰作家之一,善于在作品中融合民间传说、神话等元素,关照波兰的历史命运与现实生活。作者的写作内容和思想,显然受到其所信仰的心理学的影响,“我相信,每一代作家都试图寻找自己的语言来描述世界。而随着世界的变化,这种描述的形式也必须改变。”在接受国内媒体采访时,托卡尔丘克曾表示:“现实主义写法不足以描述这个世界。”她十分擅长让读者感受到“云游”的状态,挨着读者的肩膀坐下,手挽着手把世界的模样指给你看。这对于习惯了现实主义和线性叙事的中国读者而言,想要走进这个陌生的诺贝文学奖得主,《云游》予以一种全新的阅读体验。(汪幼海 荐)

[英]娜恩·谢泼德:《活山》,管啸尘 译,文汇出版社,2018年10月。

人类审美的终极仍需回归自然,山是大自然赐予人类的恩典,大山深处的处女地,灵动多变的光线与天气,群山的一切在作者敏锐的感受力之下都是鲜活的生命体,哪怕是最平凡的水,也拥有数不清的迷人姿态,或是强大充沛的瀑布,或是沁凉刺喉的溪流,时而是清澈的绿色,时而又飞溅起紫色的泡沫,这种文字的感官盛宴完全扭转了“寂静的大山”这一印象。千变万化皆天机,作者在一次次孤独的攀登中逐渐窥得大自然的真相,娜恩·谢泼德终生未婚,与群山一起白头,本书是她写给自然伴侣最深情告白,不仅让读者领略苏格兰群山之美妙,也让人思考旅途与探索的意义。(戴伊璇 荐)

[俄]玛丽亚·斯捷潘诺娃:《记忆记忆》,李春雨 译,中信出版集团,2020年11月。

本书是俄罗斯文坛近年来一部现象级的重要作品,以一种创造性的全新的文体,写一位女诗人关于家族往事的文学想象,同时表达对于俄国社会、犹太人命运和记忆本质的哲学思索。封面上残缺的瓷娃娃“冰人夏绿蒂”的隐喻贯穿了整部书,在承载历史时作为必然的牺牲品被碾压,变得破碎不堪,而又千差万别,正如同无法主宰命运的普通人以及经历时间磨蚀的记忆碎片。玛丽亚·斯捷潘诺娃是当代俄罗斯最优秀的诗人之一,本书的语言不时有打破惯性、凸显诗性的语词组合,在叙事与哲思的互渗、苦难与诗意的交融中,呈现出新的思想潜能。阅读这部记忆之书,不仅仅是在触摸俄罗斯的文化历史,或许也促使作为新冠疫情幸存者的读者重审自身的记忆。(贾艳艳 荐)

[爱尔兰]萨莉·鲁尼:《聊天记录》,钟娜 译,上海译文出版社,2019年7月。

爱尔兰九零后女作家萨莉·鲁尼的小说处女作一鸣惊人,被评论界誉为“千禧一代天才作家”。《聊天记录》的大部分内容是以对话推动的,鲁尼笔下的对话体是千禧一代毫无隔膜的网络风,写电邮没有大写字母(字母大写在当下英美年轻人的日常交流中代表一定进攻性和疏远感,全大写则代表激烈情绪),并且善用简短的“推特体”进行自曝和自嘲。她坚持自己的小说并没有颠覆形式的实验野心,依然注重传统小说的那些要素:人物关系、性格、结构等等。弥漫在小说中的千禧特质是主人公弗朗西丝的不上进,但她的不上进并不是不动脑筋的懒散,而是刻意选择的“消极抵抗”。(盛韵 荐)

孙歌:《从那霸到上海:在临界状态中生活》,北京联合出版公司,2020年2月。

坡州图书奖得主孙歌教授,多年来致力于推动东亚知识分子的深度对话,本书为其跨文化思想旅程三部曲之一。以2011年日本核泄漏为引子,观察和分析了日本在突然降临的灾难中呈现的种种真实机制,提出保持临界状态的意义。——灾难是可怕的。但是在灾难中付出昂贵代价的同时,也获得了省察自身所生存的环境的残酷的机会。然而,在经历了重大灾难生活重回常态之后,多数又选择迅速遗忘。——在东北亚看似处于最弱势地位的冲绳,体现出其他相对缓和的地区被遮蔽的政治、经济结构关系,在日常性临界感觉中锤炼出民众的政治意识,这些为我们思考自身的处境提供了有效的媒介,尤其是对2020年。(李艳丽 荐)

黄灯:《我的二本学生》,人民文学出版社,2020年8月。

在当代中国大众化教育时代,越来越多的年轻人获得机会接受高等教育,但不可否认,只有少数幸运者能进入几十所光彩夺目的重点大学,更多的则只能走进数量庞大的普通二本院校。在自我瓦解、自我提问式的写作过程中,本书承载的落脚点,意在探讨中国转型期青年群体尤其是普通青年群体的命运和可能,换言之,这些文字不仅面对教学日常,更面对青年成长、命运和去向,它打开和呈现了一个群体隐匿的生命境况,是有关年轻个体的生命史和心灵史。在时代的洪流中,尽管他们的奋斗夹杂了无数心酸,但他们蓬勃的生命力,依然呈现出了生命本身蕴含的创造本质。(郑崇选 荐)

毛尖:《凛冬将至》,生活·读书·新知三联书店,2020年6月。

书名“凛冬将至”出自作者所钟爱的热门美剧《权力的游戏》,对《庆余年》《长安十二时辰》《琅琊榜》《甄嬛传》《都挺好》《24小时》《唐顿庄园》《神探夏洛克》《国土安全》《纸牌屋》等热点剧集的评价别具匠心,妙语连珠。这部带有历史轮廓的笔记,记述的正是二十年来中国普通人的烟火人生和精神脉动。毛尖的文字,嬉笑怒骂、挥洒自如,字里行间都折射出了普通中国人的生活记忆、情感记忆和历史记忆。(王毅 荐)

[美]克里斯汀·汤普森:《打破玻璃盔甲:新形式主义电影分析》,张锦 译,北京大学出版社,2020年9月。

本书继续了克里斯汀•汤普森对于电影作为一门综合性艺术所体现出的“结构”方式的整体性思考。通过新形式主义的路径,重读包括经典艺术片和普通好莱坞商业片在内的十一部影片,细致而精妙地剖析“分析的主导性”“古典电影中的陌生化”“形式主义视域中的现实主义”等当代电影研究中的重要问题。如同万花筒般以不同面向展现出新形式主义理论的灵活、普适;如同小径交织的花园,电影被社会-历史-文化所伪装和掩盖的“形式”下蕴含着通往“内容”的密码,汤普森挑战了常见甚至固化的批评方式,难能可贵地找出旁逸斜出且风景独特的路径。(刘春 荐)

Cicilie Fagerlid; Michelle A. Tisdel:A Literary Anthropology of Migration and Belonging:Roots,Routes,and Rhizomes,Springer Nature City, 2020.

这本书将移民和“少数民族/族群”推上了文学人类学的风口浪尖。当那些具有“少数民族/族群”背景且将这一背景主题化的作家在文学中表达出归属感、自我和社会的观念时,将会发生什么?这些作者使用“交谈/临界民族志”和“徒步田野调查”来分析广泛的文献选择和对话参与的过程。里面的章节讨论了讲德语的赫塔·穆勒在罗马尼亚的永久性少数民族地位;孟加拉-苏格兰裔的巴沙比·弗雷泽与诗歌的潜力;意大利普利亚区的游牧主义与“遗产化”;泽尚·沙卡尔这部广受好评的挪威小说中呈现的“9·11”后欧洲穆斯林的自我表现;西班牙语儿童文学中作为永久型客人的“移民”;斯洛文尼亚人在阿根廷的寻根。这本选集探讨了故事讲述的动力和变革潜力,同时说明文学人类学具备充分的条件来研究文学所涉及的多种语境。(曾澜 荐)

施爱东:《民俗学立场的文化批评》,中国社会科学出版社,2020年9月。

本书是基于民俗学理论与方法的社会文化批评。八个悖论式文化议题:学术研究与民俗生活之间的矛盾、学科的自然成长与运动式发展之间的矛盾、学术求真与大众传媒眼球效应之间的矛盾、精英文化批评与地方经济诉求之间的矛盾、文化多元性理念与独占性诉求之间的矛盾、民间文化遗产的共享性理念与私有化诉求之间的矛盾、城镇化变革及民俗生活的空间转换所造成的经济发展与文化迷失之间的矛盾、求仙问道与世俗利益之间的矛盾。六个传统文化现代性话题:传统宗族社区在现代社会的人际关系与信息流通、灾难叙事中的灵异谣言、谣言传播中的情绪煽动及语言暴力、传统话语资源的商业化运用、江湖艺人的适应性生存、网络文化中的偶像崇拜与英雄生产等。作者犀利而幽默的语言,一针见血,读来令人酣畅淋漓!(程鹏 荐)

曹天元:《上帝掷骰子吗?:量子物理史话(升级版)》,北京联合出版有限公司,2019年6月。

量子力学对于许多人来说,是陌生而神秘的。这本人人都能读懂的量子物理大众通俗读物,从神话时代出发,从故事性和娱乐性出发,沿着量子发展的道路,亲身去经历科学史上的乌云和暴雨,追逐流星的辉光,穿越重重迷雾和险滩,和最伟大的物理学家们并肩作战。这本老少皆宜的有趣“故事书”让人惊叹的,不仅仅是沿途那令人眼花缭乱的绚丽风景,更来自于你内心深处的思索和启示。读罢全书,你会发现一个超乎你想象的全新世界。(冯佳 荐)

[美]威廉•麦克尼尔:《瘟疫与人》,余中新等译,中信出版社,2018年5月。

该书初版于1970年代,在当时是极具开创性的论著。作者威廉•麦克尼尔是美国著名历史学家,是第一位将传染病列入历史考察重心,给予其应有地位的史学家。威廉•麦克尼尔将历史学与病理学结合,重新审视和阐释了人类历史,提出疫病是人类历史的基本参数和决定因素之一的重要观点,讲述了传染病如何塑造人类社会,如何影响历史进程的过程。该书观点发人深省,在新冠疫情蔓延全球的大背景下,值得一读。当然,其中还有一些具体的认知需要重新探讨,比如对中国的认知。(毕旭玲 荐)

[美]玛丽·L·格雷、西达尔特·苏里:《销声匿迹:数字化工作的真正未来》,左安浦 译,上海人民出版社,2020年10月。

这本著作面向后人类时代审视人工智能与人类劳动的关系,并越过简单的“替代论”话语,提出了人工智能时代人类劳动将更多地转向“后台”的隐匿论说法。在作者看来,当前的自动化工作尚且无法克服“最后一英里悖论”,因此智能机械短期内难以取代人类劳动。但是,未来大量的人力工作岗位势必围绕着向人工智能提供动力和服务来展开,由此,这种新式人机联合作业方式的弊端逐步凸显。(杜梁 荐)