最早知道马一浮先生大约是在92、93年前后,当时我还在读大学。我哥哥学书法,听他老师讲,当世书家中最服膺的是沙孟海,而沙孟海则推崇马一浮,那是一位前辈高人。我本来学理工科,虽然喜欢读些人文作品,但当时并不知道有这样的人物。乍闻之下,颇有金庸小说中郭靖听到当世尚有“五绝”之感。不过马一浮这个名字却印在了心里。95年大学毕业,攻读中国古代史硕士学位,开始较多地接触中西学术,这其中便包括马一浮先生的著作。近些年来,马一浮先生受到学术界的广泛注意,直到去年浙大马一浮书院的成立。随着对马一浮先生研究的日渐深入,他的为学与为人必定会沾溉更多的青年学子。

关于马一浮的生平学术,目前已经有不少研究了,很难一一枚举。在此仅就自己的读书经历,谈一点儿对其为人为学的浅见。

马一浮先生(1883—1967)

一、出处之义

首先是为人。许多学者都注意到马一浮的高隐,因为对民国初年废除经学的学术体制并不认同,马一浮在很长时间其实都是一个隐者形象。但必须指出的是,马一浮的隐与道家的隐者并不一样。典型的道家隐者,无论是庄子笔下那些出于养生、延年的目的,还是因为追求精神的自由与逍遥,其外在表现常常都是“和光同尘”,与物无忤,外物不撄己心。这在有淑世情怀的儒者看来,未免如孟子批评杨朱,“拔一毛利天下而不为”;当然假如把自由奉为基本权利,似乎也不必苛责。但马一浮显然并非如此,这才有抗战以后的浙大讲学之举,以及后来复性书院的建立。诚如顾炎武所说,“有亡国,有亡天下”,家国兴亡,尚可言“肉食者谋之”;但天下兴亡,则匹夫有责。顾炎武的这一观念,体现了历代君子贤人济世的恻隐之心。这也是佛家所谓悲心。

显而易见的是,许多人并不清楚人伦的真正边界。特别是在二十世纪这样一个战乱与运动交杂的时代,更容易无所适从。但也正是在这里,表现出马一浮先生的可贵之处。在其出处隐显之间,在在都体现出孟子所说的辞受取与之大义。许多对马一浮生平有所了解的学者,都应该特别注意他战时创建复性书院,与当时国民政府教育当局、甚至最高当局的往还情况。马一浮对学术自主性的坚持,他的许多朋友都认为有些不近人情,却不知这恰恰是儒者心中的大义。而这种操守或诚意,只有在孟子所说的“不召之臣”,或者宋明儒者所坚持的师道自任中才可以看到。二十世纪知识分子所热衷的“新民”,虽然表面看起来也是师道自任的表现,但大都缺乏坚持真理的诚意,只是师心自用,最后流于对各种舶来思想的盲从或宣传。这也就是孟子所说的“好为人师”。这种新民的结果,不是把民众教化成为具有独立精神及见解的公民,而更多地是流于驯化,成为千人一面、缺少独特个性、人格不能独立的个体。真正的师道精神虽未绝迹,但显然只是凤毛麟角(如熊十力、陈寅恪、梁漱溟)。马一浮的意义,首先在于他是一个儒家出处之义的践行者,与时下流行的那种自我标榜式的践行是不同的。“桃李不言,下自成蹊”,出处之义从来都是儒者真伪的试金石。

1942年四川乐山复性书院留影,前排中间持杖者为马一浮

二、儒佛会通

现代新儒学以马一浮、熊十力、梁漱溟为开山,这已经成为许多学者的共识。问题是新儒学与此前的经学形态区别到底何在?我们知道,梁启超是较早对清代学术予以系统研究的一位学者。他对整个清学的一个基本判断是“以复古为解放”。具体来说,由于对王学不满,明末清初的潮流已经开始由王返朱,于是宋学复兴;其后由宋返唐,《五经正义》之学复兴;此后由唐返汉,于是东汉的贾马许郑之学兴起,这就是乾嘉汉学;道咸以降,今文经学崛起,西汉经学复苏。

梁启超的观察尽管稍显粗枝大叶,而且对道咸以后的经学变化叙述未免片面,但在形式上仍然具有一定说服力。清代学术之所以有这样的表现,很重要的原因是清初以来,包括黄宗羲这样的王学家在内,为了恢复经世致用的精神,无不致力于清理当时经学中所残留的佛老之学,主要是二者的出世倾向。黄宗羲、黄宗炎兄弟以及撰写《易图明辨》的胡渭等人,都在试图拆解经学与佛老之间的关系。其最初用意或许不无希望义理之学与经世之学各行其是,但进入清代以后,一方面朱子学重新被奉为一尊,造成义理之学的停滞;一方面则是经世致用的潮流被专制政治所阻断,于是学术上只是表现为对经学文本及历史的研究。经学变成了戴震一派的文本考据之学、姚际恒一派的文献辨伪之学,或者惠栋、李光地等人的汉、宋学术史。借用道教的一个术语,此时的经学其实已经是“空转河车”,徒有其表。不仅如此,把佛老之学(主要是佛学)清除出已有的知识系统,其实是否定了东汉以来中印文化交流所结成的硕果,清代学者在义理上的思维水平普遍降低了。经学之所以在近代近于塌陷,很重要的原因就是,在康熙以降大约两百年的时间里,除了文本考索有所进步之外,经学几乎成为一潭死水,没有任何真正的更新。

这一惯性下来,尽管道、咸之际经学开始回潮,但实际水平相比晚明时代尚远远不及。曾国藩一派的宋学后来在平息内乱与洋务运动过程中有所表现,而今文经学因为是用两千年前的经学形态与西学接榫,在义理的圆融方面尚远远不及宋学。这是维新运动之所以失败,在文化上的根本原因。文化的交融最后之所以必须反映在义理上,就是因为义理之学乃是一切学术的本源,就像器官移植必会产生排异反应一样,本源得不到疏通,必定会产生巨大的社会代价,这在二十世纪我们其实已经深刻领教了。新儒学所谓返本开新,不是像时下有些人想当然的那样,在中国文化中把西洋科学与民主的道路重新演习一遍,而是在民主与科学成为外王的时代,如何与传统的内圣之学自然而然地接榫。这里稍为可议的是,当科学的弊端已经显现无疑的时候,是否有既融摄而又超越科学的外王之学?答案似乎是显然的。

由此我们可以理解晚清佛学的复兴,特别是唯识学的复兴,这是佛教内部足以与西学相对话的最重要的义理系统。借助唯识学对世间法的建构能力,中国学术可以在西方哲学冲击之下,暂时找到立足之基。甚至如章太炎、熊十力等教外学者,也都是如此。而同样,在儒学内部,便是宋明理学的复兴,这种复兴与清代官方那种意识形态式的理学完全不同,而是具有真正活力的学术形态。而能够把理学与佛学同时作为基础,也就是把中印文化两个系统作为学术基础的,便是新儒家。所以我们看到马一浮、熊十力、梁漱溟三位先生在学术上的一个共同特点,就是同时扬弃了儒佛之辨,完全超越了清代学术传统,而上接宋明。甚至也超越了宋明时代在三教对立的背景下,儒学内部没完没了的儒佛之辨。不仅如此,以儒道佛三教,特别是其义理之学为基础所建构出的圆融理境,成为现代新儒学“返本开新”之本,或者说“中体西用”之体。这也是新儒学与晚清同样主张“中体西用”,而把清朝那种君权独尊的权力架构(所谓“万世纲常”)当作中体的洋务派,最大的区别所在。

这一工作,新儒学称之为“返本”,马一浮本人则称之为“复性”。复其实就是《周易》的复卦,“复,其见天地之心”,回到儒佛这个已有的精神结构,也就是在文化上接通本源。在这个意义上,新儒学不是简单地复兴宋明理学,而是由西汉复返先秦,回到孔孟之学基础上,并与佛家在源头上达成和解。三位先生都有着儒佛会通的特点,并不是偶然的。

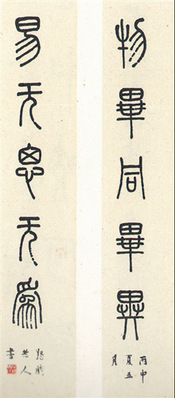

马一浮篆书对联:“物毕同毕异 易无思无为”

三、复性之学

现代新儒学的三位大师虽然具有共通的学术倾向,但同样有着不同的学术光谱。从气象上说,许多学者已经意识到,三位先生分别与孔门三达德的仁、知、勇相应。而单就复性的意义而言,马一浮在现代新儒学中相当于周敦颐在宋学,或者颜子在孔门后学中的本源地位。熊十力代表着义理之学的扩充,梁漱溟则代表了新儒学的外王指向。假如加上钱穆、蒙文通、牟宗三、唐君毅、徐复观,甚至也加上潘雨廷,现代新儒学其实还有着更为复杂的变化。

现代新儒学内部这种结构性的呼应关系,在某种意义上正好印证了儒学自身的精神传统。无论是先秦孔门,还是宋明儒学,都可以发现这种精神上的呼应关系。这种现象让我可以从另一角度重新审视传统的儒学道统观。

孔门四科本身是与孔子时代六艺之学,或者说经学的内圣外王各个层次直接相关的。仅就德行科的义理之学而言,颜曾思孟确实代表着以天道为中心的早期德性之学的不同向度。颜回代表了德性的本源,所以很早就在孔门具有特殊地位。孟子时代对孔门诸子的评价之中,德行科的颜回属于和孔子“具体而微”,子游、子夏、子张则是“各得其一体”。一体犹言一肢,颜回的境界是得圣人之全,只不过暂时还没有完全达到圣人的规模。假如用《周易》来比喻,就是复卦。与乾卦相比,复卦只有一个最初的阳爻,代表着乾卦的“具体而微”。颜回后来作为孔庙四配,被称为复圣,并不是偶然的。

颜回这一境界,曾子和子思后来分别向不同的方面予以拓展。相对于孔子所代表的圆融之境,曾子则倾向于十字打开、道与德二分的敬畏模式,所以有义理上对孝道的充分开掘。这一进境的极至则是通过孝道以及礼乐实践对仁体的重新证会,这就是子思在《中庸》所阐发的至诚无息之道。到了孟子,不仅集心性之学之大成,而且从颜、曾的修身见世拓展到治国平天下,以至大至刚浩然之气充塞宇宙之间,达到“万物皆备于我”之境。孔门另有商瞿之《易》,但神龙见首不见尾,不知所踪。或许《易传》便是其所传,可以稍见孔子论《易》之大旨。

到了宋儒,尽管学术本身另有变化,但精神上其实一脉相承。唐朝以来,学者已经开始探讨“孔颜乐处”,周敦颐的“光风霁月”(黄庭坚语),是颜回境界再现的证明。《太极图说》与《通书》两部著作,体道精微,可以置诸先秦而无愧。其主静之学,为宋儒在工夫论方面开了“复性”的法门。濂溪之成为“道学宗主”,岂偶然哉!那以后,大程子的“识仁”、“定性”略当子思,小程子的居敬穷理之学则十字打开,有类曾子。张载之学亦得了曾子的部分遗意,故重视礼学,讲究变化气质。及邵雍出世,遂有宋代图书易之开出。朱子最后集理学之大成。

心学则在另一个层面再造了理学的精神结构。陆九渊孤明先发,已经初具孟子气象。到了明代陈献章出现,强调“自得”之学,当时便被称为“活孟子”。其实白沙的主静,更主要地是恢复了周敦颐的精神传统,并被江右王门及晚期东林学派所继承。其弟子湛若水强调“随处体认天理”,学术稍类大程,但气象远远不逮。王阳明神龙夭矫,精神上可以与孟子相呼应。泰州王艮,昌言安身立本,以师道自任,其淮南格物之学可以继承小程。心学讲究画前之易,所以尽管明代也出了不少高明的易学家,但却缺少邵雍这样的人物。心学与理学并不是简单的概念之别,所以这里所说的相互呼应并非简单以学术是否相近为尺度,但学术上也常常彼此暗合。

现代新儒学的使命之一是在与西洋知性思维对话过程中重建经学的现代形态。清初的顾黄王有点儿类似北宋的理学三先生,但学术广度则远远过之。马一浮的复性之学可以远绍濂溪,熊十力气象虽刚劲,但其大易之学讲究返本体认,其实与程明道颇有相通之处。梁漱溟躬行实践,有张载之风;牟宗三完全是伊川气象,同样是十字打开,在中西仁智之学的会通方面别开区宇。唐君毅与徐复观则一仁一勇,与牟宗三之智鼎足而三。假如在现代寻找与邵雍相应的人物,那么舍潘雨廷的科学易,尚无人可以当之。

1939年,马一浮创设复性书院,请熊十力一同主持。二人尽管学术上互相欣赏,但最终却在复性书院的发展方向上分道扬镳。牟宗三后来曾用一狷(马)一狂(熊)性格上的差别来解释(《熊十力先生追念会讲话》),大体道出了二者在精神取向上的不同。熊十力学主扩充,因此主张“兼容并蓄”(《与贺昌群》),但马一浮则主张复归本源,所以希望把复性书院建成一个近乎宗教性的修行群体。两种倾向离之则双美,合之则两伤,本来便应该各行其是。虽然依熊十力先生所言,门庭施设无疑更广,但当外铄之学盈满天下之际,马一浮先生欲借此矫世励俗,其实也无可厚非。二家对各自立场的坚持,是应该予以尊重的。

1948年与熊十力(前排右三)、叶左文(前排左三)等摄于杭州葛萌山庄复性书院

四、新六艺论

尽管同样主张复性之学,但马一浮与颜回、周敦颐、陈献章等的学术在形态上还是有着很大差别,这正好体现出经学在不同时期的学术变化。

如前所述,现代新儒学的返本首先是回到儒佛会通的境界。但回到儒佛并不是最终目的,因为这种学术形态宋明理学其实已经达到了。首要的原因是面临了新的境遇,这就是晚清的西学东渐。西学东渐在晚明已经开始,所以不仅利玛窦等逐渐开始翻译西洋著作,明末清初的各种学术形态中也融入了不少西学。但晚清的西学是与西力同时进来的,力量的巨大悬殊决定了晚清首先必须完全接纳或学习西力,这就是魏源所谓“师夷长技”。而对这个“长技”的消化便必须诉诸于知识系统的再造,这就是新儒学“返本开新”之“开新”。这种开新在学术上首先便表现为对西学知识体系的融摄。现代人总是把西方文化简单追溯到古希腊,其实过于简单化了,因为源出希伯来的基督教其实也是西洋文化的另一个柱石。这就像源出印度的佛教早已成为中国文化的一个支柱一样。

从世界范围而言,目前人类几个知识系统中,依然保持活力的,主要是中国、印度、希伯来、古希腊这四种形态,这就是一般所谓“中印两希”之学。其中经学是传统中国知识体系的基础,代表了华夏文明独特的思維方式。经学以及在历史中与外来文化不断交融之后产生的各种更新形态,大体代表了华夏思维自身的发展。从历史上看,大概可以划分为三个时期:西汉以前是第一期本土学术,东汉以后是第二期中印文化交融之后的经学形态,第三期则是晚明以降中西学术视野下的经学。在这个意义上,现代中国文化和西洋文化的意义其实显而易见,中西学术的融合已经是四大知识体系的觌面相对。所以假如我们用最简单的两句话概括中国文化,大概可以说“三教九流,古今中西”。九流代表佛教进来以前的思想形态,三教是晚明以前的基本文化格局,这以后便是中西文化的融通,而古今贯穿其间。

由此我们来看马一浮“六艺该摄一切学术”这一概括的价值所在。这一观念当代很多人并不理解,有些人甚至视之为顽固守旧,其实正是不了解马一浮的用心所在。所谓六艺统摄诸子,并不是六艺把诸子全部包括了,而是说六艺就是诸子的根基,诸子的各种表现因此也就是六艺的表现。回到六艺的根源处就是返本,就是复性,至于某种学术归于哪一艺,如马一浮先生所言自然科学统于《易》、社会科学统于《春秋》之类,倒是次要的问题,尽管其观点或许不无可议。这就是“西来学术亦统于六艺”。假如回到具体的历史情境,马一浮这一观点其实与民初教育总长蔡元培1912年废除经学,并把六艺割裂后划入文史哲三个学科的做法针锋相对。二十世纪走的是蔡元培的新文化运动之路,但一百年后,我们反而更容易看出马一浮这一观点的价值所在。

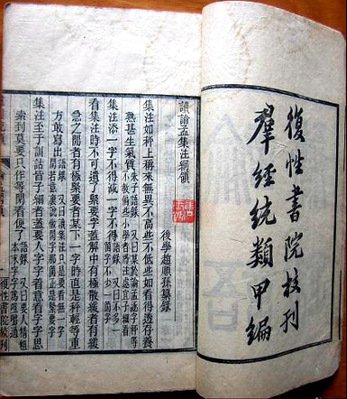

复性书院校刊《群经统类》

未来经学倘若仍然要有所开展,就必须建基在“六艺该摄一切学术”这一观点上。这并不是要否定不同学术的独立性,而是非此不足以成为真正的经学。如同哲学、神学、佛学等学术进路一样,经学的成立与否,就在于是否能够维持自身独特的思维方式。除非能够证明经学的思维方式本身毫无价值,但二十世纪的类似努力无疑已经破产了。在此基础上,既可以有经学对西学的融摄,也自然允许西学来融摄中学,人类文明基于自身立场的相互融通,本来便是文化史的常态。在这个意义上,文明的相互融通乃是现时代人类最根本的问题所在,所谓“文明的冲突”只不过是融合过程中的一种激烈的表现形式。至于在未来的人类文明中,如何保持各种学术自身的学脉,以捍卫文明自身的生命力,无疑有待于经学与其它人类精神系统的各自努力。

也正是因此,假如我们把晚明中西文化开始融通以来的历史,视作经学第三期的发展背景,那么这一期的开创者是黄宗羲、王夫之、顾炎武,此后真正的代表人物就是马一浮、熊十力、梁漱溟等先生。而马一浮先生的地位是很显然的,所以我说他是“首揭六艺统摄西来学术之大义,新经学始定其基”(《新经学发刊词》)。但经学也自然不会止步于此,诚如孟子所言,“源泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。有本者如是。”

本文收入作者《新文化运动百年祭》(上海人民出版社,2019年)一书

公众号稍作节选

【作者简介】

邓秉元,本名邓志峰,复旦大学历史学系教授。主要从事经学、中国经学史、思想史、史学史研究。著有《王学与晚明师道复兴运动》(增订本)、《周易义疏》、《孟子章句讲疏》、《新文化运动百年祭》等。《新经学》辑刊主编。

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:小青