漫画滥觞于民国初期,在20世纪二三十年代的上海渐至蔚为大观。对于漫画在民国时期的繁荣,魏绍昌先生曾有这样的判断,“唐诗、宋词、元曲、明清小说以及民国漫画,都是代表一个时代的最富有特色、创造力以及名家荟萃的文艺种类。”这样的定位虽有一定程度的拔高,但也充分说明漫画在此期间的一时兴盛。都市中新鲜和时髦的事物不仅通过各种新的生活方式得以表现,而且也反映在了各种形态的艺术作品中,不同的艺术形式创作出基于不同创作观念的文艺作品。与二三十年代上海流行的其他艺术形式相比,如电影、文学、摄影等,漫画所营造的文化艺术空间与人们的日常生活高度融合,更擅长以普通市民的视角观察、想象、营造他们心目中的都市形象,传达出他们的生存体验和生活感悟,有时虽显得肤浅和表层,但却鲜活和生动地反映了普通市民的生活状况和文化想象,所以特别受到他们的欢迎。

一、两性漫画的兴起

“漫画在人类社会的活动里面发掘资料的题材,而抓住一个时代的社会病态加以夸大的描写,表现着时间上存在的历史背景。某一个时代的作家,他所发表的漫画就含有当时的政治情形与社会状态,若以过去的漫画加以检讨,无异看到一部经济变迁史,一本社会文化史,或一本政治的流水帐记录。”然而,吊诡的是,在这些主要编者事后的回忆当中,以及一些为数不多的漫画史籍中,这些关于男女两性的漫画内容几乎是忽略不计的。

1928年1月的《上海漫画》创刊号,主要作者有叶浅予、亦成等人。

有学者认为该期实为中国美术刊行社出版的《上海漫画》错印出版时间的创刊号。

1928年4月创刊的《上海漫画》,由中国美术刊行社出版。

封面图为《立体的上海生活》,张光宇作。

在毕克宫的《中国漫画史》中对《上海漫画》的封面图是这样评价的:“当时,上海风靡一种抒情画,这是受外国的影响。英国的抒情画家比亚兹莱,影响着很多人。《上海漫画》也开辟了不少篇幅给这类作品,有许多抒情画是被当着封面画来发表的。像《快乐的爱神》、《女性幻想曲》、《迷惑的享受,诱惑的贡献》等等,多属于满足青年读者和小知识者欣赏趣味的,无非表现青年男女的精神苦闷,对生活不健康的欲求,以达到心灵上的满足与安慰,内容多较庸俗无聊。它们的作者多为刊物的骨干张光宇、叶浅予、鲁少飞。”但这样的认识显然是有失公允的,谢其章在其关于漫画的著作《漫话漫画》中对《上海漫画》的封面就曾经有过截然不同的论述:“这个漫画刊物(《上海漫画》于漫史上占有极其重要之地位,第一版是封面画,张张是名家之精品,其水准足以傲视一百年而不落伍。”但为什么这些内容大多时候被漫画作者和漫画史家所忽略呢?一个重要的原因是男女关系的内容不能被纳入到革命的历史进程中,与长期所形成的正统的革命史观是相悖逆的,与民族国家的构建好像也不甚合拍。以政治性的需要来衡量漫画的好坏,艺术倒退居其次了,这也是很有一部分漫画画家以后不再创作两性漫画的原因。叶浅予当年的一段自白也许可以帮助我们约略认识到许多漫画家后来放弃漫画创作的原因:“大家知道我的漫画工作有许多弱点和缺点,在我的能力上一时不能补救不能克服的。政治性思想性所付与漫画艺术的重担,决不是像我这样的能力所能胜任,因此,动摇了自己在这方面的信心。我意识到时代的进展,已经远远把我抛在后面了。由于自尊的心理,不愿丢这个脸,只好退下阵来,另觅方向”。这样的自嘲与自谦显然不是出于作者的本意,其中政治形势的原因才是众多漫画家放弃漫画创作的决定因素。据《时代漫画》主编者称,刊登两性生活的漫画是为了避开当局的严酷出版检查,也为了争取更广泛的读者群,以使刊物能尽可能地延长出版寿命,不得不在内容上打主意,大量发表迎合小市民的内容消极的作品。漫画艺术的主要接收群体其实就是广大的市民群众,而在这里主编者却认为这只是不得已而为之的举措,从中可见有关性别描绘的漫画虽大量出现却被有意忽略的尴尬。男女两性关系是一个时代最为明显的社会特征,对于一个时代性别状况的考察是社会文化史研究的重要内容。因此,对于很多漫画史家所定义的“不健康”的两性关系漫画,其实有着重新考察的必要,从中我们可以更加形象地触摸到那一时代的两性建构和文化状况。

二、女性身体的文化想象

女性身体及其形象大规模的被商品化,成为公众欲望的消费对象,是随着现代都市的进程而形成的,这在二三十年代的上海表现得尤为明显。“20世纪30年代的上海,是中国大众流行文化的摇篮,到处充斥着女性诱惑的意象,最早预示着中国文化的一次巨大转型。┅┅女性诱惑已经构成了一种独特的都市语言,它们通过各种各样的意符显现出来┅┅”身体,尤其是摩登女性的身体也成为漫画的重要题材。其中,《时代画报》、《万象》、《时代电影》、《良友画报》、《唯美》、《上海漫画》、《时代漫画》等许多上海杂志中的漫画作品,都出现了大量女性身体形象。若从女性主义的角度来看,漫画对于女性身体过多的描绘无疑使之有“物化”的倾向,不过若从社会历史的发展角度来看,女性的身体挣脱家庭的束缚,不断见诸于各种大众媒体,则助于开拓女性活动的公共空间。漫画因为自身的艺术特质和艺术目的,对于身体的描绘反映出了漫画家和受众群体对女性身体的复杂态度。“凝聚在她们身上的性格象征着半殖民地都市的城市文化,以及迅速、商品化、异域情调和色情的魅惑。由此她们在男性主人公身上激起的情感━━极端令人迷惑又极端背叛的━━其实复制了这个城市对他们的诱惑和疏离。”

在《上海漫画》中,描绘女性身体,尤其是女性裸体画占据了不少的篇幅,可以说这也是该画报获得读者青睐的原因之一,而很多反映男女两性关系的漫画也正是通过女性身体的描绘来具体展开的。《上海漫画》的漫画家群体从漫画活动之始就开始浸淫于西方绘画的营养之中,对于日益增多泛滥的女性身体形象不可能无动于衷,一方面是想因此吸引读者的视线,当然也同时融进了许多自身对于女性的文化想象。在一幅名为《视线》的漫画中,描绘了三个不同阶层的男性对于摩登女性凝视部位的不同及所表现的表情的迥异,画面中的女子身穿旗袍,脚蹬高跟皮鞋,留着时髦的齐耳短发。一名系着领结的文明绅士看的是女子的面部,表情平和;光头带着墨镜的男子盯的则是女子的臀部,呈现出惊讶的表情;而带着毡帽的男子,则看的是女子穿的高跟皮鞋,目光中充满了艳羡的表情。漫画《青年人前面的视线》中一个头戴礼帽,身穿西服的男子正饶有兴致地看着前边穿着高跟鞋的女士的修长的腿部。《欲的一刹那,电车里》,两个站着的摩登男士正低头窥视三个身穿裙子、岔开腿坐着摩登女性。还有更为夸张的两幅漫画,一幅是黄文农作的《凡心》,一个手带佛珠,双手合十的和尚正一脸难受和向往地盯着女性夹着香烟的修长手指,内心激烈的心理斗争在漫画中得到很好的表现。而《妹妹我爱你》中竟然是撮合男女两性的月老对面前的摩登女士做出如此的表白。从中我们可以感觉到摩登女性的身体对于各个阶层所造成的不同的影响,摩登女郎的身体形象被各种社会阶层所注视或接受,展示出巨大的诱惑性。比如高校学生、知识分子、年轻的妻子以及妓女。它开始被认为是标示女性的第一特征,同时也成为一种通向机会的凭证、实现社会阶层转化的有力工具以及都市中的现代符号,皇后、校花一类的评比随处可见。

《欲的一刹那,电车里》,郑光汉作,《上海漫画》1930年第102期

《妹妹我爱你》,杨术初作,《上海漫画》1929年第63期

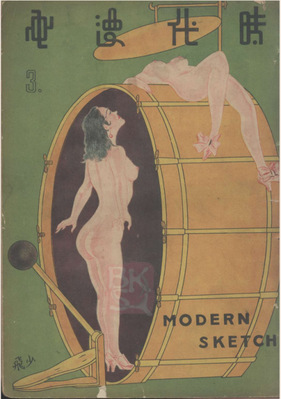

而在当时欧美裸体运动的影响下,《时代漫画》中关于女性身体的漫画远远超过《上海漫画》时代,甚至很多时候描绘的是富有色情意味的女性身体,这种虚构的欲望世界不断地生产男性话语,使女性成为男性欲望的服从者,甚至沦为性的象征物。例如郭建英所作的插图《黑、红,残忍性与女性》,绘有三个坦胸露乳、身姿婀娜的青年女子。配文为:“娇萨芬培克(Josephine Baker)(现译为约瑟芬•贝克)黑色之魅力,梅蕙丝脱(Mae West)桃色之魅力,如黑蛇般,如红蛇般,爬进了都市女人的细胞里……尽量地,然后把吐了出来:黑与红曲线之错杂,绕着,透入于男子生命中,于是男子们喘息了,疲乏了,而上海的色情文化又展开了新的方向。”在此,男性创作者操控着女性的身体模式,她被动地遵循着男人制造的女性形象标准。鲁少飞所绘的《时代漫画》第3期封面,表现了这样的情景:画面右上部分,绘女性裸体仰卧于环状物上,丰乳美腿,脚著高跟鞋;其左绘一秀发裸女,昂首、挺胸、翘臀而立,足蹋高跟鞋。在这里,女人是被动的,她们的形象只是乳房、臀部和大腿的程式化的组装。同期,张英超还画了这样一幅漫画,一个画家正在对着赤裸的女模特作画,一个朋友突然来访,女模特马上背对朋友,用手遮盖着隐私部位高傲的站着,朋友一边与画家握手,视线却对准了女模特的身体,并说“亲爱的朋友,喔呦,模特儿曲线实在不差”。类似的漫画,在《时代漫画》中比比皆是,暴露的女体激起了都市男性无穷的欲望。不仅如此,《时代漫画》还比较多地描绘了都市男性对女体的色情想象。在陶谋基作的插图《唯心的嗅觉》里,描绘了一个摩登女郎分腿斜坐草坡之上,赤身裸乳,下体短裤,左手持果,腿间长出花朵一支;右边一男士探头入画面,作嗅花状。配文:“不贪果味甜,只信花有香!”显然,这个摩登女郎意味着性感的身体,她呈现的是一种被男性欲望扭曲的色情姿势,其中的性、权力、色情、身体被混合为一体。蔡若虹作《都市里的色情商人》同样呈现了此类的色情欲望,一个穿暴露旗袍的女人双手高举,被铁铐固定在木板上,一条腿高高抬起,也被锁链固定,一个戴眼镜的大腹便便的男士站在一个小板凳上,双眼盯着女士丰满的乳房;而一个拿照相机的男人正弯腰对着女人的腿下拍照,女人的身体在男性的欲望之中,已经转化成可以买卖的商品。在《时代漫画》中,女性身体作为男性欲望的形象投射,在男性话语的建构中,生产出一系列丰乳、肥臀、蜂腰的性感女性裸体的摩登样式。在某种定程度上,性感女性裸体的摩登样式暗示了男性权力与男性自我的扩张。“女性存在的意义,只是为挑动男人的情欲而存在的被动性主体,女性只作为男性欲望的投射而被男性所消费。通过张扬男性权力并贬低女性身体,性感女性裸体的摩登样式构建了情欲领域的意识形态,强化了男性的绝对统治和女性的屈从地位。”

《时代漫画》1934年第三期封面

就当时的历史背景而言,经过张竞生、刘海粟等人对于女性裸体大张旗鼓地宣扬以及多种现代文化形式的表现,女性的身体虽然得以进入各种公共媒体,然而围绕女性身体所产生的两性冲突依然在各种层面得到了反映,在漫画中我们同样感觉到漫画家们对于女性身体的焦虑不安。《上海漫画》第4期封面叶浅予所画的《蛇与妇人》,用马蒂斯式的线条勾勒出一个妖媚的女人体,与一条大蟒蛇纠缠在一起,可以说是一幅带有唯美主义颓废情调的“蛇蝎美人图”,鲁了了对这幅画作了这样的解释:“在旧礼教积威所压制之下,一切的毒质:如虚荣、顽固、沉沦,酿成了一个乌烟瘴气的社会!──一般女性们是素向病弱的:最会吸收这些毒质,她们亦最会传布这些毒质!遂使人群中有此恶毒的染化”,此种观点明显把女性当成了所有丑恶现象的替代物。在《新山海经》中,女人同样也以蛇的形象出现。女人与蛇的联系其实在中国的文化传统中很早既有表现,“大人占之,维熊维罴,男子之祥。维虺维蛇,女子之祥”(诗经)。朱熹在他的《诗集传》里给出的注解说得更直接:“虺蛇阴物也,穴处,柔弱隐伏,女子之祥也”。这里,蛇的柔软、盘绕、蛰居似乎和女性的依附性、孱弱、远离公众场合达成了高度的契合。而当象征着女性的柔弱与依赖性的蛇游入二三十年代的现代都市时,就化身为野性十足的摩登女郎,它的喻义也发生了巨大的改变。由都市文化培育出的女子一扫传统女性的矜持、柔弱、封闭、牺牲,变得贪婪、自我、放肆、性感,在事实上完成了中国文化传统对西方异质文化的接受。这样的女性想象显然是接受了现代都市文化的熏陶,由此产生了男性对女性占有力、控制力的实际丧失,并在内心深处生发了深深的焦虑感,对于女性身体的异化是其心理的一种明显投射。但是,这种异化仍然没有化解男性内心深处的恐惧和不安,在另外的一些封面画中,甚至还出现了斩杀女性身体的有点血腥味的绘画表现。如在名为《人肉市场》的封面画中,漫画家飞飞就勾勒了这样一个恐怖的场景,一个凶神恶煞般的传统中国女性正在手拿菜刀砍向放在砧板上的女性肉体,背后的铁钩上还挂了两个长发的女性身体,一个身穿对襟马褂的传统男子正提了一条女性的肉腿离去,从中我们可以感觉到当时中国刚刚走出封建统治的普通民众对于女性身体的极度仇恨。另外一幅名为《火坑》的封面画也产生了同样的效果,同样是一个凶狠的传统女性正在拿着铁叉叉向被束缚了手脚的女性身体,旁边的几个裸体女性眼中充满了恐惧。在张光宇画的《堕落》中,一个倒挂的女性身体则被处理成了树叶的形状,从远处观之,则又是一个女阴的形状,女性的身体和女性最明显的性特征画上了等号,并赤裸裸的被命名为“堕落”。漫画《面孔与屁股》画的是一个身穿时髦西服的男子颇为震惊地看着面前比自己大三倍之多的摩登女子。她身穿凸现女性身体曲线的紧身印花旗袍,两边的高开衩跳露出撩人的腿部,短袖刚遮住肉感的双肩。这个漫画很清楚地表现出了男性由于感到传统权力可能被剥夺而感到的恐惧。漫画后边还附了一篇非常有趣的短文:“现在人的思想,的确太猛进。尤其是女人。她们本身差不多全告解放,她们感觉得还有个大屁股仍深藏在裤裆里边,于是想出奇巧的花样,把衣服腰身制作得窄窄地,高跟鞋穿得抖抖地,已显示出那个园而肥大且富有曲线的屁股。更有的想入非非,里面不穿裤子,外身只穿着旗大褂子,隐约地闪现着丰富的肌肉,把整个的屁股都烘托出来┅┅唉,我真恨不得抱住屁股而痛苦!”“抱住”和“痛苦”两个词语的连用非常形象地表达出了男性对于摩登女性身体的矛盾情感,既充满欲求,又无可奈何。

《火坑》,徐进作,《上海漫画》1929年第56期

20世纪二三十代的中国,正是新女性开始走上历史舞台的时刻,经过了五四新文化运动的洗礼,关于女性的种种进步言论开始活跃于中国的公共舆论,然而,透过这几幅很有代表性的关于女性身体的漫画,我们分明感觉到了所谓新女性的种种尴尬。民国的“新女性”,还仅仅是某些思想先行者的理想,而试图使女性身体形象得到张扬的裸体艺术也只能是某些艺术革命推动者的理想蓝图,只不过是建构了另一种形态的男性统治机制。因此,有悖于性压抑道德原则的女性身体的艺术表现,一旦对旧道德的现实秩序构成威胁时,根植于传统中国的男权思想便会横加干涉,都市化现代进程的女性身体自然也难以逃脱无法预测的围剿。女性身体的张扬与上海都市文化的紧密关系使我们很容易理解为什么二三十年代对于摩登女性的谴责和管控往往伴随着对都市上海的批判甚至诅咒,在很多漫画作品都出现了对于上海都市社会黑暗和污浊的控诉,因为也正是在上海大都市这样“异质”和“邪恶”的空间中才滋生了摩登女郎的产生,因此,对于摩登女郎的态度其实就是对都市文化的态度的一种典型象征意象。“《王先生》的背景,是我们这个被人颂扬同时被人诅咒的上海。”在第100期的《上海漫画》上,叶浅予是这样定位王先生所生活的上海的。“(上海)城内,人家告诉我,是一切阴谋的发源地,是罪犯和危险的渊薮;是粗暴残酷的劳动街。它被看作是一切阴谋据地,完全是一种杀人地带,好像但丁的地狱篇所说的那种地方”。

三、都市形象的性别译解

对于女性身体的矛盾心态甚至仇恨同时也深刻地影响到了漫画家们对于男女两性关系的构想,在多幅以两性关系为主题的封面画中,我们同样感到了两性之间不可化解的矛盾。在漫画家的笔下,都市环境中的男女两性关系早已失去了本应该具有的和谐,双方都不再怀有任何的信任与纯洁,有的只是欺诈与利用。《上海漫画》第2期封面画“迷惑的享受,诱惑的贡献”中黄文农以古代埃及男女题材,用二十年代在法国开始流行的装饰艺术法Art Deco表达了自己的思考:“在男女两性中间,许多发生冲突的痕迹:是互相都以虚伪,贪欲为对等的利器;这样的自相残摧残起来,使现代的人类中间,完成一种苟延残喘的世界!”之所以会造成这种状态的两性状况,漫画家首先把直接的原因归结为都市化进程所带来的物欲横流的社会,对于金钱和物质的赤裸裸的欲望蒙蔽了男女两性对于情感的追求,在欲望大潮中遂生出两性之间的利用和欺诈。第41期封面画《爱之可怖》中一个女性的身体被几个线条和巨大的黑影所勾勒出的男人的大手所拥抱,旁边是一瓶酒和倾倒的酒杯,鲁少飞作了这样的阐发:“哎!妖艳的肉体,麻痹的灵魂,啊!贪欲的恶魔,扑的蛾痴春蠢,末一场不免残伤了人的四肢五官!末一场不免毁坏了人的三魂六魄。”男女两性美好的感情被描绘得如此恐怖,而恐怖的来源显然与女性主体性的张扬密不可分。

在普通的社会家庭模式中,女性与男性相比,一般认为女性更容易受到婚姻与家庭的束缚,但在二三十年代的上海,这种传统的两性关系时常被表现为一种性别角色上的倒置。这类女性不是以革命还是不革命、走出还是没有走出家庭为标志的,而是无视传统的性别观念,充分享受男女社交自由的一些女子,他们能够对两性都市中的公开交往抱爽直的态度,她们不再扭扭捏捏,不再寻找旧的思想武器,敢于表达新的观念,尽管新的不一定是正确的,但绝对是“摩登”的。她们并不随便出卖“性”,但却能提高“性”的价码,玩弄性于股掌之间,让男性所代表的整个社会降为“性”的努力,这类摩登女郎充满了神秘感,在漫画家笔下就表现为“她想要怎么都是为她所有”,在《上海漫画》104期封面画中,一个身材颀长、烫发、脚登高跟鞋的摩登女子前后张开双臂,眼中充满坚定,身体的幅度摆动的很大,仿佛整个世界都是为她所准备的,这种以男性为视角的漫画方式可以明显地传达出背后男性的嫉妒和不安,以及对摩登女子张扬姿态的暗中嘲讽。《上海漫画》的漫画中有相当大的比例是对于摩登女郎的反映,其中特别侧重于对摩登女郎主体性的张扬,充满了对于男性的挑逗、嘲弄以及不屑。在鲁少飞画的一幅漫画中,提供了种种摩登女郎生活的样态,诸如“呵呵呵”“伸懒腰”“等一回”“撒个娇”“换衣服”“出去了”等摩登女性的生活场景,而在另一幅漫画“女性啊!她是欲疯狂起来了!这是1930年代的潮流啊!”中同样也出现了多个这样的生活画面,其生活之悠闲与惬意与当时上海男子生活的沉重与压力形成了鲜明的对比。《上海漫画》第41期的封面画了一个穿高跟鞋的女人的大腿,几个男子正在使劲地沿着大腿向上攀登,说明了男性对于摩登女性艰难的追逐。张文元在《时代漫画》第30期发表了一组名为《未来的上海风光的狂测》,用12幅漫画描画了女性地位在未来的全面崛起,并配了详细的文字解释,如“在女子心目中,(男子)已被认为封建的余孽”,“当时男子已由失业而退化到无业可做,全回到家里”,“马路上的男子已成为女子的附属品”,“雇用年轻美貌的男子充当招待”,“舞男与男妓的盛行”等等,这样的“狂测”显然无法实现,但女性地位在当时的提高也是一个明显的事实,在字里行间也流露了男性对女性的嘲讽与不满。

《未来的上海风光的狂测》组图(局部),张文元作,《时代漫画》1936年第30期

在两性之间的交往中,由于女性对个体自信心的增强,男女之间的关系不仅是平等的,甚至天平的重量正在向女性倾斜。然而,这种平等是客观的社会事实吗?女性的自信又来自于哪里呢?显然这都与物质的包装有密切的关系,我们可以发现在《上海漫画》所描绘的摩登女郎中,无不与物质有密切的关系。摩登女郎,又被直译为摩登狗儿(Modern Girl),在西方,这些活跃于社交界的新女性,是叫(Flappers),在中国则主要是指1920年代和1930年代都市化进程加快过程中出现的一批新潮女性形象,和正在兴起的消费文化以及商业的发展密切相关。当时一般市民对于摩登的理解,有娱乐化与物质化的倾向,很多时候都有嘲讽的意思,她们主要被理解为在外表上追逐时尚,讲究品味,以此象征新潮与时髦。女性的身体与香烟、汽车、化妆品、服装、首饰、高跟鞋、娱乐场所等紧紧连在一起,它们共同被对象化、物质化,肢解成为代表女性符号的各种物质生活的零部件,并且上升为一种女性摩登与否的标准,审美的平面化、心灵的物质化也就在这里悄悄地同化着都市中的女性群体。比如,叶浅予画的《摩登姑娘之条件:肉体之供应》,为我们提供了摩登女郎所应该具备的一些条件,那就是:眼影、口红、夹在染银指甲之间的香烟、穿着高跟鞋的双脚与项链。封面画《美人的立场》画了一个在一个巨大钱币上跳舞的女体,手里却碰了一个死人的头颅,鲁少飞作了这样的阐释“金钱与美人,是万人不惜重大的牺牲而欲望攫有的,美人因万人崇拜金钱,遂以金钱为一己胜利者的夸炫。”《上海漫画》第8期的封面画《魔力》,这幅画的主人公是一位短发、细眉、涂眼影、身穿紧身旗袍的女郎,她拿了一个很长的烟管,烟管正点燃了一根香烟,戴着项链、耳环、手镯、戒指、指甲被涂成了银色,她的手掌上有一个跪倒的时髦男青年,而女郎正在微笑着低头看他,充分显示了她的优越感。《男子啊!你须着力的追求》,画面上一个占据了大部分面积的摩登女郎正在用一根很长的带子耍弄、挑逗一个只占了一角位置的男子,而男子正在女郎的逗引下奋力的奔跑,显示了“摩登女郎”在男性面的强烈的主体性。类似的漫画在《上海漫画》的正文内容也有不少反映,比如,鲁少飞的作品 《摩登先生不敌摩登姑娘一举足》,画了一个身材修长的摩登女子一脚把一个体积相对小很多的摩登男子踢出去好远。鲁少飞另一幅名为《紧涨》的漫画,一个青年男子弯曲在摩登女子的掌心之中,他随时会有因女子松手而被弹出去的危险,而是否要弹出去则全在于女子的高兴与否。鲁少飞对于女性主体性的这种过度强调,既是对女性主体性的承认,同时也用漫画的手法表达了自己的讽刺。黄文农则画了一幅女子用拳头捶击男子下巴的漫画,用以描绘《女权膨胀》的情况。第107期封面画《Baby Austin》(张振宇作),一个爱打扮、烫发的“摩登女郎”正在专心地用粉扑儿涂抹脸蛋,旁边还有一个口叼烟斗、身穿和女郎同样颜色衣服的“摩登先生”正在驾驶一辆红色的英国Austin牌敞车。从中可以看出女郎对于时尚物质的追逐。第48期封面画《征服》(张振宇作)中,一只高跟皮鞋压在了一只男士皮鞋上,象征着摩登女郎对于现代男性的征服和压制。高跟鞋在1925年之后的东西方女界开始盛行,可以理解为妇女已自觉地开始强调胴体美和曲线美,高跟鞋的流行也成为妇女解放的开端。“高跟鞋是爱的象征━━也是侵略的象征,它象征着权力,暗示着统治(男性)。”

《紧涨》,鲁少飞作,《上海漫画》1930年第109期

在上海这样一个充满着现代气息的大都市,两性关系开始逐渐出现了松动的现象。女性受到物质享受的诱惑,被奢侈的物质欲望所吞噬的故事,不仅是城市化进程中女性命运的真实写照,同时也表达了男性对女性热衷踏足公共空间的恐惧。在这些漫画中我们感到了男性漫画家对于摩登女郎兴起的焦虑和不安,摩登女郎正在成为阶层流动以及占有更多公共空间的符号,深刻触犯到了传统男性的地位。对于物质消费生活的强烈欲求并不必然导致女性身体的物化,物质消费成为与身份表演有密切关系的道具,也是在城市化进程中才得到强调和重视的,女性对这些装扮物的欲望,背后是女性越来越多地踏足公众场合的欲望。因为与乡土社会不同,在城市公共空间内,一个人的阶层、身份首先是通过其外表来被人认定的,而由发型、服饰、姿态构成的外部形象,无疑具有某种可表演性,也是都市女性踏入公共空间和实现阶层流动的必要条件。1920年代和1930年代,在物质消费文化逻辑占主导的上海都市,女性逐渐走出昔日的私闭空间,更多地成为公众场合的中心人物。她们经常出现在公共或娱乐场合:咖啡馆、百货公司、舞厅、公园、城市的街道,男女之间权力关系的颠倒和强大女性与软弱男性的对照在这些漫画中非常明显,女性的身体语言也与传统的角色定位也发生了很大的变化。漫画中的男士形象比起摩登女郎的面积,相对都被画得很小,只不过充当了烘托女郎的配角。她们的姿势不再是回应性的,相反,她们经常发起进攻和与男性的互动。她们的面部表情经常比男性更有个性更分明。她们的眼睛直视前方,笑得很轻浮,纤细的腰身、光亮的手指、抹红的嘴唇、拔光的眉毛、细心的妆容、时髦的服饰、精致的高跟鞋,摩登女郎被描绘成一个进攻性的完美形象。她们总是与男性保持罗曼蒂克的关系,但她们对男性爱的坦白装作没听见,她们对父系制家庭是个威胁——不做饭、不打扫卫生、不缝制衣物、也没有孩子。这好像是两性之间权力关系的完全颠倒:女性征服男性,不再是男性的玩物,反而威胁男性做她们的玩物。布希亚说:“主体拥有欲望,但只有客体才能引诱”,“有谁曾感到客体特殊、无上的权利?在我们的欲望观念里,主体拥有一个绝对的特权,因为它能够欲望。但当我们考虑到引诱这个概念时,一切就因之反转。于是,不再是主体有所渴求,而是客体在引诱。每一件事均由客体发出,再回到客体,一如凡事均由引诱启始,而非欲望。主体原本即具有的特权因之而逆转。”传统男性对于女性的绝对主导地位在这里发生了改变,作为客体的女人一跃成为这种关系中的主角,由她自身所散发出来的魅力成功吸引了男性,使男性成为了自己的附庸。

女性由深闺走向了街头,并成为刺激大众消费的一种象征,这样的女性代表了都市的美与都市的谜,同时代表都市的诱惑与都市的危险,既引诱男性反复不断的都市探险,又挑战男性自以为是的认知能力。现代都市文明的发展为女性提供了更为自由宽松舒适的生活空间,但同时,生活空间的增大也使女性面临着再度沦为玩物甚至商品的危险。男性画家不约而同地把摩登女郎的身体与众多现代商品放置在一起,很明显有使之物化的心理动机,在内心深处依然是把女性当作可以追逐并进而占有的物品来对待,体现了男权思想的内在控制。《胜利品》中画了一个骑在马上的士兵正在弯腰掠夺一个赤裸的女性,显然女性被当成了胜利之后的战利品。鲁少飞“省已不成,不省已不成(支票上的钱数)”中的坐在沙发上的摩登女郎拿了一支笔和一个帐本正在为省钱与否而发愁。《闲闲何所思?》中,一个穿着暴露的摩登女郎,脚蹬高跟鞋躺在沙发上,吸着香烟,看她的表情正在迷醉的幻想,沙发的旁边丢了一地的衣服和首饰,还有一个比例很小的男性跪倒在地上,头顶了一块银元,显然,摩登女郎的幻想是与物质消费生活密切相关的。《她,这样埋没时刻!》,一个裸体的女郎正跪倒在一大堆金银珠宝首饰面前,不停的把玩,而他的背后一个骷髅面容的魔鬼正在向她伸出了摩爪。从这些漫画中,我们可以看到漫画家对于女性沉醉于物质消费生活中的不满,他们试图用女性对于物质生活的强调进而将其纳入到被看的“物”的层面,充分揭示了当时女性的生存现状,都市女性风光的表面之下,实际发生的是她们从对男性的服从转为对金钱、享受的服从以及依附性的延续和独立性的缺失,同时也无处不在地暴露了固执的男权心理。

漫画家对于摩登女郎的复杂感情在很大程度上代表了普通市民群众对于都市女性的典型心态。都市男性在男性艺术家的漫画中被描写为受害者和嘲笑者的对象,嘲笑者想为这种不平衡的社会关系挑起一个滑稽的回应,漫画方式的译解释放了观众的认知和理解。两性关系中表露的紧张和焦虑一定程度上暗示了都市人与现代都市的微妙关系,男性将对城市的种种感情投射在女性身上,男性主人公对女性迷恋又厌倦,向往又疑惧,这种情绪和心态同样映照在都市人对现代都市的观感上,男性与城市之间的关系在漫画中被置换为男女两性之间的关系。

(本文刊发于《上海文化》2016年第8期

人大复印资料2016年12月全文转载)

【作者简介】:

郑崇选,博士,研究员,上海社科院文学研究所公共文化研究室主任,《上海文化发展报告》执行主编,徐汇区政协委员。出版专著《当代消费文化语境中的文学叙事》,《都市文化研究的多重视域》、《媒介转型与当代中国文化形态的变迁》;合著《现代性与都市文化理论》、《国际文化大都市的多元内涵:上海探索与实践》、《当代中国文化发展的逻辑》等;发表《文学叙事的非消费性》、《大众文化的阶层区隔与消费逻辑》、《当前深化文化体制改革的难点及突破口》、《马克思主义理论与都市文化的生产》等论文多篇,独立承担国家及省部级课题多项。近年主要从事城市文化、文化政策、公共文化等相关领域的基础及决策咨询研究。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:蓝槐