《鲁迅文学的内面——细读与通讲》,张业松 著

浙江文艺出版社·KEY-可以文化,2022年3月

《风筝》讲述的“大哥”与“小兄弟”都具有从童年到成年的双重面影,很大程度上是一个成长故事。而《风筝》由它的早期版本《自言自语·七 我的兄弟》改写而来,也正应和成长主题。就“大哥”而言,在两个文本和不同时代中得到成长的究竟是哪方面的内容呢?我认为是由作者经历中“兄弟失和”的创痛带来的对作品中摧残小兄弟的爱好(玩风筝)这一事件(鉴于作者传记材料中并无相似事件的实证,故或应视为创作中的拟态)的意味及所映照的自身责任的重新思考。我在上一章中说:

兄弟失和放大了父亲的死,因父亲的死而在痛苦中被迫承担起来的长兄为父的职责,对于兄弟和自己的真正意义被突出出来。这意义是:父亲的死塑造了“我”的人生观和处事方式,也改变了“小兄弟”的爱好和兴趣,乃至影响到他后来的人生走向;而“我”对“小兄弟”的改变和受到的影响是负有责任的。所以最终《风筝》要问的是:“我”很好地承担了这份责任吗?还是有什么需要自作自受的地方?

这样的一份责任,当时并没有自觉,之后在辛苦辗转的生活中也来不及考虑,只有当由这份职责维系起来的生活链接突然断裂时,才被迫在新的痛苦中重新面对。《我的兄弟》和《风筝》作为这个过程中对同一事件的两次书写,其关注侧重和细节详略的不同,可谓非常隐晦地透露了个中消息。大哥作为问题,在《风筝》的写作中被突出出来。这个问题就是对“怎样做大哥”的正面叩问。此前不是没有问题,而是不成问题。轮到了,做而已,怎么做自有一套由“陈年流水簿子”传承下来的陈规,不需要个人动脑筋,也容不得个人置疑。或者如我们在《狂人日记》中看到的,那样的大哥,根本就没有自己,他只是一个结构位置上的尸祝、贡品、牌位或替身而已。只有当他经由某种契机,在一定程度上从这个位置上剥脱,自我才得以复苏,作为个人所需要面对和承担的一切,也才得以呈现出来。

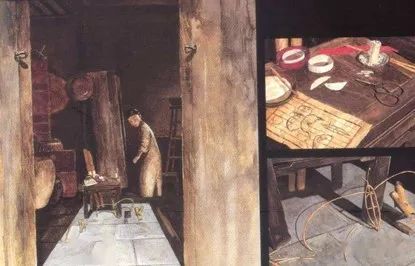

《狂人日记》插画,赵延年

这种导致“大哥的自我”复苏的契机,也可能不是一次性的、高度戏剧性的,而是一个渐变的过程。从《我的兄弟》到《风筝》,可以看成是发生在大哥鲁迅身上的这种渐变的体现,只不过在《风筝》阶段,导致复苏的冲击可能来得更强烈一些,让他感觉到了真切的痛。

“大哥的自我”的复苏,除了有一个对外的责任、义务和负罪的自觉,即“人我关系”上的觉悟和反省外,还有一个可能更重要也实际上更首要的层面,是“自我”的觉醒和重审。相对于前者,后者显然是更内在的。这个更内在的层面,在《风筝》中缺乏事件性的展开,或者说,《风筝》中的事件性书写全部或主要聚焦于小兄弟的一面,“我”作为事件的施动者,从事件中受到的影响是相对缺乏外在的表征性的,或干脆就是不可见,仅仅存在于“内面”的。这样的东西要如何去发现和把握呢?还是老办法,从文本中寻找蛛丝马迹。

朝这方面思考,马上会发现相关细节至少有两处。一是对摧毁小兄弟的风筝后的情景的描写,强化了“我”的作恶之烈,从而为“我”的悔恨的深刻程度做了更好的铺垫。此即“论长幼,论力气,他是都敌不过我的,我当然得到完全的胜利,于是傲然走出,留他绝望地站在小屋里。后来他怎样,我不知道,也没有留心。”这样的描写鲜明地突出了“我”作恶的暴烈程度,明显区别于《我的兄弟》中的“几乎无事”:“我的兄弟哭着出去了,悄然的在廊下坐着,以后怎样,我那时没有理会,都不知道了。”

这究竟是一种什么性质的恶呢?既不是出自本性凶残,也不是出自偶然无因,作品中给出了解释:一方面是主观上不喜欢——“我是向来不爱放风筝的,不但不爱,并且嫌恶他,因为我以为这是没出息孩子所做的玩艺”;一方面是权威受挑战——“我在破获秘密的满足中,又很愤怒他的瞒了我的眼睛,这样苦心孤诣地来偷做没出息孩子的玩艺”,双重原因叠加,当初暴怒和作恶的理由似乎很充分了。但众所周知,《风筝》所要处理的议题,并不仅仅停留在“当年的恶”本身,而是更进一步落实到对“精神的虐杀”的思考,而且是“二十年来毫不忆及的幼小时候对于精神的虐杀”。即是说,是一种多年之后的觉悟带来的痛苦的思考,而这种痛苦中还有一个不能忽视或省略的关键词:“幼小时候”。

基督教中有一个概念叫Sins of Ignorance,“无知之罪”。佛教视“无知”(梵语:ajñāna)为“智”(jñāna)的反义,与“无明”(avidyā)的用法类似,经常被用来解释“无明”,而“无明”泛指无智慧、愚痴(moha)。《实用佛学辞典》云:“愚痴(术语) 三毒之一。梵曰慕何,译曰痴。心性闇昧,无通达事理之智明也。与无明同。”《瑜伽师地论》卷86:“痴异名者:亦名无智,亦名无见,亦名非现观,亦名惛昧,亦名愚痴,亦名无明,亦名黑闇。”撇开鲁迅和鲁迅文学是否具有“宗教意识”这一复杂的问题不去讨论,仅从意义的关联上看,“二十年来毫不忆及的幼小时候对于精神的虐杀”正可称为一种“无知之罪”。因为年少无知,当年从来没有设想过“游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使”,才会有“少年时代的胡涂”下的愚蠢的勇悍,才会毫不顾及小兄弟的喜好和需要,残酷地虐杀了其天性和精神成长的空间。所以无知会导致罪恶,是罪恶的根源。《论语·季氏》中说:“孔子曰:君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。”无知者无畏,并不是什么值得赞美的事,而是不知敬畏,肆行恶德的渊薮。苏格拉底说无知即罪恶,意思是无知不仅导致和助长罪恶,更进一步,无知本身即是罪恶。因为无知、无明、无畏、愚痴窒碍了精神的成长和智慧的发育,使人闭锁在无知无觉的囚牢里,无从自我启发、自我成就。由此,无论是自身安于无知或使人至于无知,都是罪上加罪、恶中之恶。东西方哲学、宗教源头上的这些思考,都对无知导致的罪恶有着充分的估计和警惕,这与世俗生活中“不知者不为罪”的常识性“恕道”差异很大。《风筝》对“我”在“无知”条件下的作恶情形的反思和藻饰(相对于《我的兄弟》的朴素叙述而言),意识层次上显然接近了这个哲学、宗教的层次,而不再只是一般日常行为上的是非得失的计较了。

从这个意义上看,《风筝》所处理的“二十年来毫不忆及的幼小时候对于精神的虐杀”,其核心意涵乃在于“可能性的丧失”。丧失的可能性如何可能在现实的物质层面得到补偿?这好像是一个玄学问题。《风筝》指出了“无怨的恕”的虚妄,但真正的恕又如何可能?作品中说:“全然忘却,毫无怨恨,又有什么宽恕之可言呢?”换言之,真正的宽恕似乎只能存在于忘却和无怨恨的反面,即记得和怨恨。而记得和怨恨恰恰是不宽恕的表现。如此一来,“我还能希求什么呢?我的心只得沉重着。”所以这篇作品在故事层面上所讲的,根本上是一个因幼小时候犯下的无知之恶自求解脱而不得的故事。唯其无知而犯,才尤其令人痛心;唯其无从补救,才尤其无法释怀。“我还能希求什么呢?我的心只得沉重着。”痛哉斯言!这真是“灵魂的苦痛”。

但这种意义上的触及灵魂还只是问题的一个方面。无知的罪恶除了当下的伤害,还有更为深远却不易显现的后果。这种后果表象可以是“全然忘却,毫无怨恨”,其真实内涵却是对丧失的可能性的无知。“未开垦的头脑不像未开垦的土地那样开满鲜花,那里面长满罪恶之莠草,还住满丑陋不堪的癞蛤蟆。”《牛津格言集》中的这句话,可谓对无知即罪恶的最形象化的阐释。从苏格拉底到《牛津格言集》,在关于这一问题的表述上实际上包含了一个悠久的西方知识论传统,从“认识你自己”开始,到“勇敢运用你的理智”,焦点就是开发智慧,摆脱无知。只有勇敢求知,才是一切可能性的源泉。

然而无知之恶窒碍的无穷的可能性失落在时间的荒野里,觉悟过来的当事人站立在遗忘之海的涯岸的这一边,遥望无形无状、无从把握的失去的可能性,除了充满无可把握的悲哀,还能怎样呢?

我也知道补过的方法的:送他风筝,赞成他放,劝他放,我和他一同放。我们嚷着,跑着,笑着。——然而他其时已经和我一样,早已有了胡子了。

重读这一段,仔细体会字里行间“我”的心情,所述的种种行为除了体现“补过”的诚意之外,是不是也包含了自身同样无可挽回的失落?答案是显然的。由此,《风筝》中所体现的“大哥的自我”的复苏,既包含了“罪的自觉”,也包含了“失落的自觉”;而罪与失落均根源于无知,无知之幕阻隔了可能性的展开,不仅覆盖了二十年的过去,而且在“我”因觉悟寻求“补过”的当下,“小兄弟”的心灵仍然是一片“全然忘却,毫无怨恨”的未开垦的土地……“大哥的自我”的复苏,带给读者的是“现代中国最苦痛的灵魂”之颤栗的景观。

而另一方面,不独形上的忧伤,实在界的严寒(也有物理的与心理的双重来源)又正在给予无穷的严威,我将如何将息,实在是巨大的考验。关于这一方面,上一章《增删之际的隐微》论之甚详,在此不赘。不过拙作讨论《风筝》对《自言自语·我的兄弟》的改写,没有讨论到“我”觉悟之后向小兄弟寻求原谅的细节的异同,在此略作补充。《我的兄弟》中说:

我后来悟到我的错处。我的兄弟却将我这错处全忘了,他总是很要好的叫我“哥哥”。

我很抱歉,将这事说给他听,他却连影子都记不起了。他仍是很要好的叫我“哥哥”。

阿!我的兄弟。你没有记得我的错处,我能请你原谅么?

然而还是请你原谅罢!

相比之下,《风筝》中值得注意的不仅是一笔带过的小兄弟的反应:“‘有过这样的事么?’他惊异地笑着说,就像旁听着别人的故事一样。他什么也不记得了。”更有“我”百般诚恳地寻求“补过”的情节,“送他风筝”和“去讨他的宽恕”。孙绍振先生认为,二者区别的关键所在是亲情与隔膜,这是非常敏锐的观察。《我的兄弟》中的叙说是亲昵的协商,相互之间在感情上没有任何隔阂感,心意的交流不存在任何障碍,因此无需多想,不用多说;《风筝》中却是思前想后,百般忖度,大有《求乞者》中“我想着我将用什么方法求乞:发声,用怎样声调?装哑,用怎样手势?……”的犹豫彷徨、凄恻惨怛之感。为何会有这种区别,不能仅仅从写作手法上去看,而应注意到明显有创作情境的差异在起作用。《我的兄弟》写于1919年,在作者的实际生活中正是兄弟怡怡、你侬我侬的并肩开创新生活的时刻;而《风筝》作于1925年春节,正是兄弟关系由失和到破裂再到彻底陷入冰冻的时刻。也就是说,《风筝》是写于鲁迅与周作人兄弟关系经历了由出现裂痕(1923年7月19日鲁迅日记:“上午启孟自持信来,后邀欲问之,不至。”此即通常所说的“兄弟失和”的时刻)到公开破裂(1924年6月11日鲁迅日记:“下午往八道湾宅取书及什器,比进西厢,启孟及其妻突出骂詈殴打,又以电话招重久及张凤举、徐耀辰来,其妻向之述我罪状,多秽语,凡捏造未圆处,则启孟救正之,然终取书、器而出。”)到完全不可挽回(1925年春节的体认)的完整过程之后。两篇作品各自对不同处境中的兄弟间互动关系的想象和书写,呈现出的面貌之不同,在这个细节的处理上可以说得到了淋漓尽致的体现。而《风筝》中所包含的主人公和作者的内心的苦痛,由此也得到了更充分的体现。

总结来说,《风筝》所述,实在是双重失落之下的深重而无可告语的悲哀和苦痛,姑借演绎出之,然而愈演愈悲,以至作品不得不结束在无尽的寒栗之中:

现在,故乡的春天又在这异地的空中了,既给我久经逝去的儿时的回忆,而一并也带着无可把握的悲哀。我倒不如躲到肃杀的严冬中去罢,——但是,四面又明明是严冬,正给我非常的寒威和冷气。

由此,《风筝》所讲述的,是一个因曾努力做大哥犯下无知的罪恶,在悔恨和痛苦中觉悟到无知之幕造成人生成长的不可挽回的可能性的丧失,从而更加痛苦悲哀的故事。这种痛苦悲哀在《风筝》中几乎是没有出口、不可解决的,唯有承担,自食其心,在时间的无涯的荒野里“只得走”,至于无尽的尽头,“待我成尘时,你将见我的微笑!”整部《野草》都充满了悲哀的基调,《风筝》之后的系列噩梦记录更是惨苦,不是没有道理的。当然《野草》全书的促成因素是多方面的,内外交迫下的个人情绪和心境造成了一个方向上的心理和精神压抑,难于自我摆脱、提振之下,外来的积极性因素会成为解放的力量。《过客》讨论了这种情况,文本中的答案是拒绝一切好意和布施,因为好意和布施是纯粹外在的,难以走进内心,成为患难与共的心灵事件。幸运的是,在作者生活的实在界,许广平成为一条光,扮演了照亮《野草》的黑暗世界的积极力量。《野草》从“七个梦”的深重压迫中挣脱出来,爱的召唤和温暖是明显的作用因素。这是就《野草》的内部结构和内部思想感情的自足性而言。回到做大哥的议题,由于《野草》中仅有《风筝》一篇处理这个议题,《风筝》所留下的没有出口的做大哥的挫败感在《野草》中是没有获得解决的,这个出口需要向《野草》之外去寻找,那就是《彷徨》尾部的小说《弟兄》。《弟兄》为怎样做大哥,或更进一步,怎样做兄弟,提供了一个虽不能说多么理想,却要可行得多的替代方案,那就是:首先做自己。换言之,做人先于或高于做兄弟,成就/承担自己先于兄弟怡怡。到这一步,在做大哥这个议题上,鲁迅就彻底解构了传统伦理秩序,并通过自己的作品,奠定和示范了新伦理的基础。就此来说,最终这位大哥做得还是相当地道的。而《风筝》所体现的鲁迅文学对深度内心的探查和表达,也在“编撰现代性”之外,为中国新文学的后续发展开出了新的可能性。

本文选自《鲁迅文学的内面》第四章《兄弟关系书写与鲁迅文学的变貌》,注释从略。

【作者简介】

张业松,复旦大学中文系教授、博士生导师,教育部新世纪人才(2011)、上海市浦江人才(2012),曾任韩国高丽大学客员教授(2003-04)、美国哈佛大学访问学者(2011-12)、日本神户大学特任教授(2014-16)等,兼任中国鲁迅研究会常务理事、中华文学史料学学会近现代文学史料学分会常务理事等。主要从事周氏兄弟、左翼文学及新时期文学教学与研究,长期承担“鲁迅精读”“周作人散文精读”“现代散文经典选读”等基础课程教学工作,出版《文学课堂与文学研究》(2008)等多种编著,主持完成国家社科重点项目《左翼文学文献整理与研究》(2014)等课题研究,获上海市教学成果一等奖(2017)及“书屋读书奖”(2000)、“当代作家评论奖”(2008)等奖项。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵