女性词话,即以女性词为批评对象,包括词人、词作、词史、词学批评、词学文献等为内容的词话。民国时期词话林立,业已成为当前词学批评研究的新的关注点。而女性词话是民国词话不可忽视的一个分支,尚未得到初步的认知与考量。民国之前,极少有以闺秀词为批评对象的专门词话,民国初年肇兴,女性词话的不断出现,本质上看,是清代以降女性词学长足发展的必然产物。有清一代,女性文人群体大规模涌现,女性词人和词作不仅数量众多,内容和艺术成就上也都产生了质的飞跃,加上清末民国初年对明清闺秀词的大规模整理刊刻热潮,使得以清代为主的前朝女性词创作集体性进入了坛坫乃至大众的视野,如此,自然会引起词学批评家们的注意。据统计,在1912年至1949年的短短38年间,公开发表的女性词话共20种,与整体空白的前代相比,已堪称可观。我们注意到,民国女性词话的井喷式发展,是才女们与文士们矛盾合力作用的结果。词话作者中,男性与女性各半,两者在词话的关注点、批评角度、词学主张上都呈现出了极大的差异。通过分析比较这些差异,其中透露出的词学性别生态的变化、新旧女学观点的碰撞、面对女性解放思潮的不同态度等等问题,均耐人寻味。本文试在剖析两类词话文本与词学观点的同时,更多地将注意力放在其背后的性别身份认证之上。

一、民国女性词话的创作与批评生态

民国女性词人的创作生态与清代相较,整体上有了新的突破,尤其是戊戌变法后,西方文明对中国传统思想的冲击,除了政治、军事、经济、科技、教育等方面之外,在日常观念中,影响最大的当属女性解放思潮,堪称民国以来女性词学繁荣的最大动力。

从女性角度来说,新式教育的推广惠及女性,培养了女性意识的觉悟。民国初年尚以家学与私塾两类旧式教育为女性词人生成的主要背景,但已有如上海开明女子中学、苏州景海女学等专门的女子新式学堂;新文化运动之后,女子接受新式教育已是普遍风气,较晚一辈的如沈祖棻、陈家庆、丁宁等人便是从新式高等学府走出来的女性词人,还有像吕碧城一样曾远赴欧美求学的女性,她们的学识、眼界、格局都远非前代闺秀可同日而语。接受新式教育之后,更进一步地,女性中的一些精英分子不局限于传统女性相夫教子的“本职”,走出家庭的一方小天地,走入社会参加工作,积极参与教育、新闻出版甚至政治等事业,在家庭以外的公共场所中寻求新的身份认同。譬如陈家庆不仅曾执教中学、大学,另有学术研究著作《汉魏六朝诗研究》。开放的教育理念、与社会接触的增多,这两大因素增强了女性立言的意识,她们渴望与男性一样用文字表达自己的看法,实现闺阁之外的人生追求,她们不仅自身有较高的文化水准,还懂得主动利用新兴出版业,表达自己的观点,真正走出闺阁,取得社会成员的身份,所以女性自身的觉醒是民国女性词话繁荣的最根本原因。譬如民国最早的一部女性词话出自女性作者杨芬若之手,《织余琐述》是卜娱自己记录学词心得的笔记,《读闺秀百家词选劄记》更是新女性面对女性词学的开天辟地之言。如果说,历来创作中的性别失衡是一种长期的客观存在,则民国女性词话已率先打破了这种性别失衡。

另一方面,随着男女平权呼声的渐涨,越来越多的男性也开始助力女性开拓自己的文艺园地,尤其是男性报人在辛亥革命之后,利用自己在新媒体上的影响力,在提高女性社会地位、女性教育启蒙、女性文学推广等方面作出了巨大的贡献,不仅自己撰写了许多女性词话,更创办了大量女性类的报刊杂志。此处所谓的女性类报刊杂志,是明确以女性为主要目标群体,树立女学的报刊杂志,除发表适应女性心理特点的文章、小品以外,更多是替女性立言,宣传男女平等,强调女性教育。如《女子杂志》的发刊词曰:“《女子杂志》何为而作也?为商榷女学而作也。”《妇女时报》发刊词曰:“我国号称兴教育有年矣,而于女子教育尤迟迟无进步……然而数千年来之恶风弊习……宁非我女界前途一大障碍物耶?欲除此障碍之物,以成康壮,得令我女界同胞安步从容者,此亦本志发起之志愿也。”此外还有《女子世界》《妇女杂志》等等,针对女性读者的杂志在这一时期不断涌现。这类杂志除了宣传平权思想之外,也支持女性的文学追求。以王蕴章主编的《妇女杂志》为例,创刊号即开设了“文苑”专栏,并在征稿启事中说明“不论诗词歌赋,以女子所作者为限”。以往报刊也多有“文苑”栏目,但绝大部分为男性作品,《妇女杂志》此举“已刻意抬高女作家的集体地位,并且预设女性文学成为经典的可能,这自然是有指标意义的”。民国女性词话中的很大一部分,就发表在此类媒体平台上。

就助力来说,女性词话作者对于新兴期刊媒体的利用,往往离不开她们的男性亲友,尤其是丈夫的帮助。例如杨芬若的丈夫毕振达,本身就是中国新闻业草创时期的主力之一,且与包天笑交好,所以杨芬若《绾春楼词话》也发表于包天笑主编的《妇女时报》上。胡旡闷的丈夫孙静庵,是清末革命志士,曾是上海《警钟时报》主笔,又与陈去病一同创办杂志《二十世纪大舞台》,发表胡旡闷《香艳词话》的《莺花杂志》也是他与胡旡闷二人主编的,周寿梅的两种词话标题均使用丈夫郑逸梅的斋号,题曰《纸帐铜瓶室词话》和《双梅花龛词话》,且署名“郑周寿梅”,发表在周瘦鹃主编的《半月》杂志上,周瘦鹃与郑氏夫妇二人私交颇深,很明显,这些女性作者的丈夫所在的交际圈,即是当时主流的报人圈子,又或者说,这批报人的妻子们是随着丈夫一同站在新时代文化时尚前沿的,才敢于积极利用新兴媒体表现自己的文学才能和词学见解。因此民国女性词话的良好生态,是女性与男性共同努力营造的结果。

杨芬若《绾春楼词话》

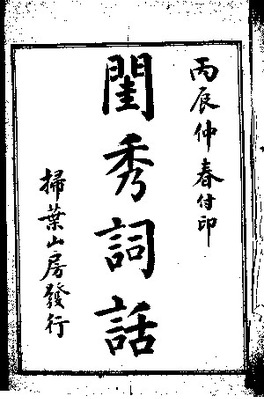

二、他者与传统:男性视野下的女性词史书写

由男性书写的女性词话占据了整个民国女性词话的篇幅之半,其中像雷瑨的《闺秀词话》4卷、王蕴章《然脂余韵》6卷、吴克歧《词女五录》20卷,都称得上是卷帙较厚、内容丰富的词话,在当时颇为著名。这些大型女性词话都有一个共同的特征,就是以地毯式的搜辑方式,汇集历朝历代各类古籍中与女性词学相关的信息,从而形成女性词话的主要内容。雷瑨在《闺秀词话》自序中提到自己从各类别集中“见有涉闺秀之作,则别纸录之”。时间大致以清代为限,偶涉元、明。雷瑨所收集的闺秀著作与逸闻,“成书十六卷,得闺秀一千三百余人”。他将这些资料分为《闺秀词话》《闺秀诗话》《青楼诗话》3种。其中《闺秀词话》共4卷,184则。王蕴章的《然脂余韵》从书名便可知是继王士禄《然脂集》而来,收录清代以来闺中才女的事迹与作品,当中涉及词的条目共97则。吴克歧《词女五录》录隋朝至民国的女性词人共759人,其中明代105人,清至民国517人,一人一则,录各类古籍中关于该词人的内容,包括生平小传、家庭与婚姻情况、词作以及后人评语,后附按语。这些词话大多旁征博引,内容上都以收集历代女性词人的生平经历、情史轶闻、摘录佳作为主要内容,保存的词人事迹、词作数量均十分可观,对整个女性词史来说有不小的文献价值,也是我们研究女性词学的基础依据。但这些文献类词话对词作本身的评点赏析极少,有些甚至就是单一的史料剪切粘贴工作,此类词话在文献价值厥功甚伟的同时,理论价值不免偏低。

当然,并非所有男性词话作者都对女性词学忽略批评品鉴,王蕴章、況周颐等均从专业词学批评家的眼光出发,对女性词学创作给予了品评。但是这类品评往往将闺秀词的论词标准置于通常词论之外,如《玉棲述雅》明确提出:

盖论闺秀词,与论宋元人词不同,与论明以后词亦有间。

这显然是提倡对闺秀词要采取不同于传统批评的标准,不能以时代标准来衡量。这里不妨细论之。闺秀词的最大特点是秀巧灵慧,本能地体现了女性的性格特征,如果以常州词派奉行的“浑厚沉郁”等审美标准来衡量,则不免失之于“纤”。況周颐在《蕙风词话》中多次声讨明词的尖新纤巧,但到闺秀词这里,慧巧之笔足得其赏识,因为“轻灵为闺秀词本色”。如称赞钱斐文《雨华盦诗余》中佳句是“慧心人语,有碧藕玲珑之妙”。又摘出集中“惯偷窥双靥偎桃,也曾上半肩行李。甚新来愁病恹恹,日高犹倦倚。”一句,曰:“‘双靥偎桃’‘半肩行李’属对工巧。”这一巧对如果出现在男性词作中,则有卖弄轻佻之嫌,但況周颐评谓:“即如此等巧对入闺秀词,但当赏其慧,勿容责其纤。”王蕴章在《然脂余韵》中也同样称赏闺秀词银钩工笔的善于描摹,不仅如此,他还关注闺秀词背后隐藏的身世与情感经历。譬如评价吕寿华《秋笳词》曰:“《柏舟》早赋,率多凄楚之音。”又如评纳兰容若妾沈宛的《菩萨蛮》一题曰:“妾侍中有如许才调,乃饮水诗词中绝无一语提及,宜词意之有怨抑矣。”再如评伍兰仪《壶中天》一阕曰:“盖女史归陆雁峰司马,殉庚申之变,故所作诗词,颇多凄恻云。” 这些由词作引申出来的对闺秀爱情、婚姻真相的探究,比词作本身更能引发王蕴章的怜香惜玉之叹,同情与怜悯是男性撰写女性词话的基本立场。

显而易见,无论男性批评家对于女性的才华如何肯定,对于零落在史料深处的女性词人词作如何以“沧海遗珠”目之,无法掩盖的一个事实是:他们始终站在他者的角度,对女性的倚声之作并没有进行正统观念下的美学批评,词话中也未包含任何针对女性词学的有价值的观点,仅对闺秀词以别目视之,或仅以词作探究其身世与情事。雷瑨兄弟的《闺秀词话》在《序》中引明末清初周亮工之言曰:“妇人女子之诗最易传播,以其为妇女也,人不求备,不大望焉,故一脱口而诗即传。”并认为此说可以解释为何女子的文学作品难以流传。这种“不求备、不大望”的态度,正与况周颐的“论闺秀词当持不同标准”相表里,一方面流露出男性的文学地位优越感,一方面也未尝不是对女性词作特征的把握,男性批评家对女性词的态度于此可见一斑。

雷瑨《闺秀词话》

还需要指出的是,这种男性地位优越感并不仅仅只在词话批评中体现出来。随着民国时期报刊杂志的进一步商业化,文史类的笔记、小品、琐谈等文章成为充实商业报刊艺文版面不可或缺的内容,用以提升刊物的格调与品位,不过,这种文史笔记文章与前代的笔记小品不同,为了配合商业刊物的定位、迎合通俗读者的口味,不仅篇幅上越来越短小精悍,更抹去这些掌故、史料背后的思考,愈发碎片化、平面化,不求深度,只为打造一件精美的古董,以供赏玩。赏玩的对象不仅仅是市民化的读者群体,也是作者,文人通过撰写这种文史小品,刻意寻求一种“俗中求雅”的姿态,以彰显本人的风雅情调。

如果细究这些词话作者身份,不难看出几个共同点。第一,他们少年时期多受过以士大夫为目标的儒家经典教育,文化根基仍是传统的;第二,他们大多生活工作在上海,且大多投身于新兴的商业出版行业中,反映在文学上就是广泛参与商业文学与市民文学的创作。这两者之间有一个理想与现实的巨大落差:文学成为一种供出售的商品后,作者的人格就被隐去了,更无法再藉由文学表达自己的胸襟与抱负,这样一群在政治上无法“立德”“立功”,文学创作上又难以“立言”的文人,内心的失落是可以想见的,怀旧与风雅的情思应运而生。体现在报刊杂志上,就是文史类笔记琐谈的大量涌现,这些花絮式的文史常识“成为个人的、家族的、地方的一些回忆,一些典故”。

女性词话同样是这种文史常识编辑工作的衍生品,词话本身应有的价值与文艺批评功能很大程度被忽略,而这种“话”更多的是与才女生平、婚姻生活、品德性格互为观照,成为闲赏过程中的新材料、新方式。《妇女杂志》另有王蕴章主笔的《玉台艺乘》的专栏,收录女性在美术与手工艺方面的掌故与成就,卷首语曰:“晚近以还,莘莘学子或舍其旧而新是谋,卒之纷驰旁骛,新者未必遂有成效,而旧有之国粹且日即于退化,宁非女界之大忧欤?”在士人文化传统面对商业文化节节落败之时,洋场才子们借助这种收藏与欣赏女性词人的新兴词话,隐含其对传统妇女形象的褒扬与怀念。与其说是“女界之大忧”,不如说是他们为“国粹退化”而忧;与其说是为了树立新女性的标杆,倒不如说是对逐渐消逝的闺阁才女风流的一种惆怅的怀想,以寄托文人雅士们物伤其类的哀悼,这也隐然反映出他们在重新寻找社会定位的过程中所面临的切身焦虑。

《妇女杂志》第一号封面

三、自我与开拓:女性立场上的词学批评构建

在目前可考的词话范围内,中国古代历代词话作者均为男性,女性填词热潮自清代开始,但女性自己撰写词话的人极少,即使有,也多是序跋一类,独立成卷的词话目前还没有见到。而且明清闺秀的词学活动多半止步于闺阁之内,民国初年风气一变,新兴媒体与新女学的出现改变了这些闺秀才女的词学生态,女性撰写并公开发表词话,正是从此时兴起的。

女性词学批评者根据家庭与教育背景的不同,又可以分为两类。时间上略早一些的女性词话作者仍是旧式闺秀,她们虽然已经在尝试着接触社会,但仍带有鲜明的“家庭”印记。首先,她们大多接受过良好的家庭教育,在文学上尤有所长,如杨芬若、温匋等人,即出生于书香门第,前者父亲是著名诗人杨圻,外祖父为李鸿章嗣子李经方,后者祖父温以燠也是晚清小有名气的学者,她们自然得到了传统文化的薰陶。其次,她们多半是通过家庭的传授接触词,或从长辈,或从兄姊。《绾春楼词话》的作者杨芬若,她的母亲李道清也擅倚声,有《饮露词》一卷。陈家庆回忆自己幼年学词的情状:“先妣继先父志,勉子女以学。诸兄承父风,并好词章,家庆与长姊家英及已故次姊家杰齿最稚,趋庭问字之余,先妣复加督责。”有些则是因为丈夫的兴趣或者主业,才接触了词与词话。卜娱是词坛名耆况周颐的夫人,其《织余琐述》自序曰“泰半蕙风(况周颐)之言”;温匋自己是广东人,而嫁入长兴王家后,与丈夫王修共同整理藏书,才编了《长兴词话》。同时,这些词话的出版与发表,也少不了她们的丈夫或者男性友人的帮助。

杨芬若小影

第二类女性词话作者出现在新文化运动后,她们思想更加解放,受过现代教育与专业的学科培养,更积极地参与社会活动并大胆发声。以《读闺秀百家词选劄记》的作者杨式昭为例,她是在新文化运动下接受教育并成长起来的新女性,曾就读于南开女中,1924年天津女界联系女学界发起天津妇女国民会议促成会,第一次筹备会就在南开女中举行,杨式昭就出席了这次筹备会,会上推举邓颖超为主席。该会旨在“谋使中国政治上、经济上、社会上,均有两性平衡之原则,使女子与男子得平等之地位”。南开女中毕业后,她又进入燕京大学法学院政治学系学习,“九·一八”事变后,京津地区高校抗日热情高涨,杨式昭在1931年代表燕京大学学生会参加北平抗日救国会。她的社会生涯中已毫无旧式闺秀的痕迹,完全是现代女性的缩影。

出自这些女性批评家之笔的词话中有一小部分纯粹是通俗刊物的补白消遣,篇幅不长且多以摘抄前人词话为主,自己无甚发挥,如胡旡闷的《香艳词话》与郑周寿梅的《纸帐铜瓶室词话》等,此类可略而不论。除此之外,绝大部分女性所撰词话无论在词话形式、文本特色、关注视角和批评风格上,都称得上是各具面目,百花齐放,呈现出一幅多姿多彩的词学批评图卷。其中根据其特点又可大致分为尚未完全走出闺阁、诞生于家庭词学环境的女性词话,与已获得独立社会身份的新女性词话两类。

(一)诞生于家庭词学的女性词话

有详细记录个人填词经历及创作心态的,譬如陈家庆的《丽湘阁词话》,几乎将词话当作词案生活日记。陈家庆自谓:“幸诸女伴书画唱酬,课余多暇,聚首兰闺,赌韵赋诗,挥毫染翰,藉慰方寸,因拉杂志之,以博阅者一粲。幸毋笑小女子专事调脂弄粉也。” 因此,词话生动记录了闺阁之内填词创作与交流的情况,可以寻得当时尚未完全迈出闺阁之女性,日常填词的几种典型场景与情态:

九十秋光,去已过半,宵来伸纸,酌恨斟愁,冷月蚀帘,霜蛩如雨,天寒翠袖,时怯衣单。纫姊犹倚窗挑绣,余填《如梦令》二阕。

余向有梅花及紫兰花癖,每至新春,明窗净几间必罗列数盆,以作幽闺点缀。今岁人病课忙,俗尘山积,岁朝清供惟水仙一花,无心顾彼旧侣矣。薄暮慧如姊遣双鬟送来紫兰二盆,娇容似醉,香细微闻,喜填《菩萨蛮》以宠之。

蓉姊、徵姊同日返湘,余随定姊送之登轮,河梁泣别,黯然消魂。余因填《浣溪纱》二阕,以志临岐之痛。

如结伴出游踏青、送别与怀人,又如感时伤怀,悼春悲秋,此外还有一些生活乐趣,如读书、赏花的所感所想等等,闺阁文化生活气息十分浓郁。《丽湘阁词话》发表时,作者只有17岁,是第一次以女子身份,以第一人称记录女性填词的背景与活动。特别值得注意的是,这种笔记体词话,形式虽传统,内容却崭新,完全是专一的主体记录,这在男性主体的词话中是不可想象的。

又有专注于摘录并评点闺秀词的,其词话具有一定的理论色彩。与男性评论女性词时多将目光放在女词人的生平品行、闺中情事等不同,女性批评者专注于女词人的作品本身,品评具体且细致。如杨芬若《绾春楼词话》专注于评点清代闺秀词,评价孙碧梧《水龙吟·游丝》曰:“摇曳缠绵,极委宛之致。曼声长吟,殊令人有意软心销之概。”卜娱《织余琐述》评价延安夫人词“小言却有深致”,评孙道绚《清平乐》“此景冷艳清奇,非闺人不能写出”。以女性眼光评女性词,往往见出异性不易到的细微处。同时,也借评点词作表露自己的词学思想与审美标准,例如《绾春楼词话》以清丽婉约为宗,词学观大体也秉持传统诗教与常州词派的理论内核,其评价郑莲的词“含蕴无穷,得意内言外之旨”,称赞陈无垢《菩萨蛮》“哀而不怨,怨而不怒”,显然都是当时主流的传统词学批评观。卜娱《织余琐述》则更多受其丈夫況周颐的论词品味影响,常常引用蕙风之言点评词作,如“延安夫人词悃款入情,语无泛涉。蕙风外子撰《香海棠馆词话》曰:‘真字是词骨。情真、景真,所作必佳。’观于延安词,益信。”又如论阮逸女词“纯任性灵,不加雕饰”,也是況周颐所推许的“天然去雕饰”之填词风格。

还有一些女性作者的词话,其评点的范围很广,不局限于女性词,在自我审视的同时,也大胆批评男性词人及其作品。如《织余琐述》以两宋词人为主,多以字句、对偶、典故的佳处为论,且不局限于名家,可见其在文学阅读上的涉猎范围很广。绛珠女史《蕊轩词话》则赏识苏辛一派沉郁豪迈,别开生面,且认为稼轩更胜东坡一筹,兼论诗与词的关系,如:

宋之词较胜于唐,如秦少游、柳屯田、黄山谷、欧阳永叔、周美成、张子野皆能词,惟苏子瞻、辛稼轩则别开生面,诸公以芊丽为宗,苏辛则以豪迈为宗。然余尤喜辛稼轩词,其沉郁处出东坡之上。

以上特色常见于尚处于民国初年早期的女性批评家笔下,她们还没有完全摆脱闺阁之风,譬如对词作的关注点仍在于作者笔法的慧心巧妙,而且注意力多放在新颖的佳句与字眼上,词话中对回文、集词、独木桥体等文字游戏也颇多点评,从而体现其赏鉴倾向,有些词话中还隐隐透露着着作者丈夫的词学喜好,批评视野仍不够开阔,这是由于批评者仍无法跳出闺阁,还是以“槛中人”的身份在这一亩三分地上耕耘。这一点要等女性真正走出家庭,在社会上找到新的身份定位后才能有所不同。

(二)独立于社会的新女性词话

以杨式昭《读闺秀百家词选劄记》为例,这是一部真正来自新女学的词话,作者的教育背景与社会经历已在前面论及,《读闺秀百家词选劄记》中体现出的格局又更进一步,其批评力度与深度都是令人刮目相看的,为女性词话的发展提供了新的思考与观点。

首先是不再对闺秀词以别目视之,这是针对历来的观念将闺秀词划为词史中的另类,作为词总集的附庸的观点。杨式昭并不认为女性词人当与男性分而论之,而是应将二者放在一个公平的竞技场上来加以评判。她将历代女性词人的创作放在整个词史中,与其他千千万万的词作比较后得出自己的评论:

闺秀词总是堂庑太小。读过《花间》及二主,《阳春》,东坡、六一、稼轩诸家词后,读二窗犹觉局促,读清代闺秀之作,真似漫游五大洲归来,复到乡下矣。

蕙质兰心,字句新巧精致等,一直以来都是闺秀词被称道的亮点,尤为男性批评主体所赞赏。而《读闺秀百家词选劄记》并不满足于这种“精美”的填词风格和意境,尤其批评闺秀词中常见的尖新纤艳之笔,有些字“偶一入词尚称新颖,然总显得纤巧,试以之嵌入有宋大家词中,便觉得绝不相称矣”。杨式昭以“堂庑太小”四字进行了一针见血的批评,与男性批评主体的见解大相径庭。杨式昭在论词时尤慕苏辛,且向往闺秀词中也能有这种男儿气概,曰:“闺秀词中雄壮之作不多。”后录王贞仪、宗婉、左锡璇等人的壮阔慷慨之词句,曰:“豪气纵横,直逾爱国健儿。此等句求之闺秀词中,百不得一。”其胸襟气度,已突破一直以来女性词风的拘束,与男性站在了同一词学批评的高度上。

其次,她指出词作为一种抒情文本,应将“情”字放在首要地位,而这正是历代闺秀词中极欠缺的,甚至是一种女性作者在抒情传统的“集体缺席”。她因此批评闺中常见的咏物词:

原夫词旨,首在抒情,因情写景,更属自然。至于就物咏物,直似诗谜者,则于词意为失。盖日长倦绣,喜试柔毫,而词之情绪实无,遂转而集思力于一物。此原清闺消遣之法,而浅薄者遽以是为词之内容,实为大误。

填词一事,首先要有不得不吐之真情,而闺秀咏物词,则如同做女红,靠细致观察,再对字句多加钻研锤炼,作得工巧很容易,但“不容易作得神耳”。因此作者并不主张这种如描花样子的创作,因为背后的情感支撑太薄弱,无法耐人寻味。

杨式昭《读闺秀百家词选劄记》

纵观女性批评家笔下的女性词话,可谓形式内容,各有千秋,更重要的是,它们都已是“真正”的词话,不约而同地以词作的赏析品评、个人词学观点的抒发为主要内容。她们已能正视女性的才华,具有高度自信,不仅为前代女性词人,也为自身的文学书写构建理论与创作空间。范冷芳《小梅花馆词话》中曰:“古来雄俊非常之士,建大业于当世者,大约都有夙根,东坡所谓其生也有自来是也。若夫女子之聪明绝世,亦何独不然?”更发出“‘女子无才便是福’一语,毒人酷哉”之感叹。才华面前男女平等一事,在这里已成定论。而接受过新文化运动洗礼的新女性们更清楚地认识到,历代女性词人与男性词人的根本差距,不在填词技巧上,而在人生阅历与思想视野上。因此,在认可前辈词学才华和成就的基础上,她们对女性词学的未来注入了更多的期待,希望女性走出闺阁,去广阔世界中获得丰富的心灵体验,并借助填词大胆展现自己独一无二的个性,为自己立言,为群体增色,其中所表现的女性自我意识十分强烈鲜明。

四、结论

女性词话在民国时期的繁荣,无疑是词学批评由传统向现代转型的重要标志,女性词话也是现代词学不可或缺的重要内容,这是将其作为考察对象的意义所在。民国之前,女性词学批评的主体是男性,作为被批评被审视者,女性自身是完全被动的。将自性与他性的批评特征相比较,可见出两性间立场、视角与审美观点的差异,虽然在某些方面,这些差异有的并不十分明显。大方向来论,男性虽然有非常可观的词史文献成就,却由于带有男性他者的角度以及个人心态上的失落与怀旧,始终未能突破传统词学的藩篱,其所秉持的立场与观念的陈旧是显而易见的。另一方面,女性批评主体用女性意识观照文学作品,具有女性价值标准和审美追求,其立场与观点与男性批评主体既有分歧,也有重合,其最有价值处,在于女性主体的张扬,自我意识的凸显。女性批评家们在词话中摒弃异性代言,表现出明晰的个人风格,为女性在民国词学批评坛争得了一席之地。女性填词史在这些同性批评家的笔下,终于不再是一幅仅供把玩的精美刺绣,而真正成为了带有情感力量和知性力量的抒写,不仅如此,新一代的女性更试图将女性填词引导至更广阔的艺术天地。

女性词学创作实践仍在继续,女性词话也必然存在与发展,可以预料,女性词话随着词学的现代化进程,其批评主体的性别差异会逐渐淡化,却不会消失,了解其发生过程,于现代词学诸方面的深入探讨皆不无具有启迪意义。

(原载于《南昌大学学报(人文社科版)》2020年第1期)

【作者简介】:

戴伊璇,1986年生于江西南昌,2020年毕业于华东师范大学中文系古代文学专业,获文学博士学位。曾赴福冈大学、早稻田大学交流学习。现为上海社会科学院文学研究所助理研究员。研究方向:词学。有文献辑佚、论文等见于《词学》《齐鲁学刊》等。

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:蓝槐