中国建筑,构件千变万化,门类林林总总,关乎技术,更是艺术;小到残砖片瓦,大到城池营构,处处体现美的用心,更是中国人宇宙时空观念的展现。气韵生动,流转不息。中国建筑,于斯观止。王振复先生的新作《建筑中国:半片砖瓦到十里楼台》,从中国建筑的基本门类,到建筑个体的基本构成,全面解读中国古代建筑艺术。本书融合技术与文化的研究视角,深入探寻建筑中的风水术数思想,配图丰富精美,是建筑文化史的一部杰作。

本次“斯文在线”,选刊本书第一部分《亭台楼阁:中国建筑门类》中《高台凌云》一章,带读者走近古人通天望气的精神世界,并一睹原书资料之翔实、文风之古雅。

王振复:《建筑中国:半片砖瓦到十里楼台》

(中华书局,2021)

什么是台?《尔雅·释宫》说:“四方而高曰台。”高是台这种中国建筑的基本造型特色。《释名·释宫室》又说:“台,持也。筑土坚高能自胜持也。”说的也是这个意思。

《诗经·灵台》唱道:“经始灵台,经之营之。庶民攻之,不日成之。”意思是说:开始要建造灵台,计划它,营造它。老百姓都来动手吧,干了不多几天灵台就建成了。诗中充满了建造灵台的喜悦之情。

那么,这灵台又是什么呢?

灵台者,祭灵而有“灵气”之台也。古人迷信,以为天地万物之间皆充满了灵气,灵气者,神灵之气也。既是神灵之气,当然是神秘而凡人不能亵渎与得罪的。台高而得天地之灵气,这一关于灵台的建筑文化观念,渗融着古人对于生命的认识与领悟,其间有强烈的迷信天帝、天神的文化意识。

古时灵台、灵囿与灵沼并提。《诗经·灵台》在歌颂灵台、灵囿、灵沼的同时,还提到了辟雍。所谓“王在灵囿,麀鹿攸伏”(文王来到灵囿观赏,见母鹿正在睡觉),“王在灵沼,于牣鱼跃”(文王来到灵沼游览,正好看见鱼在水中跳跃),“于论鼓钟,于乐辟雍”(有规律的钟鼓之声响起来了,让人心头大喜的辟雍大宫屹立在眼前)。在古人看来,这几种人工营构之物,都是具有神灵之气的,所以,古人对它们都怀着虔诚的心情。建造了灵台之类,精神上便有了依靠,大家便有了欢乐。

《孟子》说:“文王以民力为台为沼,而民欢乐之,谓其台曰灵台,谓其沼曰灵沼,乐其有麋鹿鱼鳖。古之人与民偕乐,故能乐也。”这里的“乐”,与审美的愉悦还有些区别,“三灵”的快乐,是人崇拜灵台等所获得的悦乐。这说明,诗中所述文王到灵囿、灵沼去,并非纯粹地去游乐,而是去碰一碰运气,看看有无好兆头。

由此读者也就不难理解,作为古代“三灵”之一的灵台的建造,并不是为了纯粹的审美,而是古人以其迷信而虔诚的文化心灵,与天地神灵“对话”的一种方式。

灵台的文化意义是这样的让人感叹。古人艰苦卓绝的建造灵台,就是为了与天神“对话”,求得人与天的和解。

《诗经》郑笺说:“天子有灵台者,所以观祲象,察气之妖祥也。”这意思是很清楚的,毋庸赘言,妖祥者,吉凶之谓。

《吴越春秋》称,“冠其山巅,以为灵台”,说明灵台造得很高,还嫌其不够高,就修筑在高高的山巅之上。

《水经注》说:“起灵台于山上,又作三层楼以望云物。”云物,天之灵气之物。灵台高耸,为的是让人望天,就是对于上天的瞻仰。

西汉之时,灵台又称为“神明台”,《陕西通志·西安府》说:“神明台在建章宫内,高五十丈,上有九室,又置铜仙人舒掌捧铜盘,以承云表之露。”神明台的功用,在于让人在感情上与天进行“交流”。

在漫长的历史发展中,台这种建筑的品类很多,不限于灵台一种。灵台只是很古老的一种台,以周到汉为盛。除了灵台,还有比如观象台、铜雀台、钓台、望日台、望月台与逍遥台等。台后来又发展为台榭。“台有木曰榭。”台还有其他种种变形,在此不一一细说。

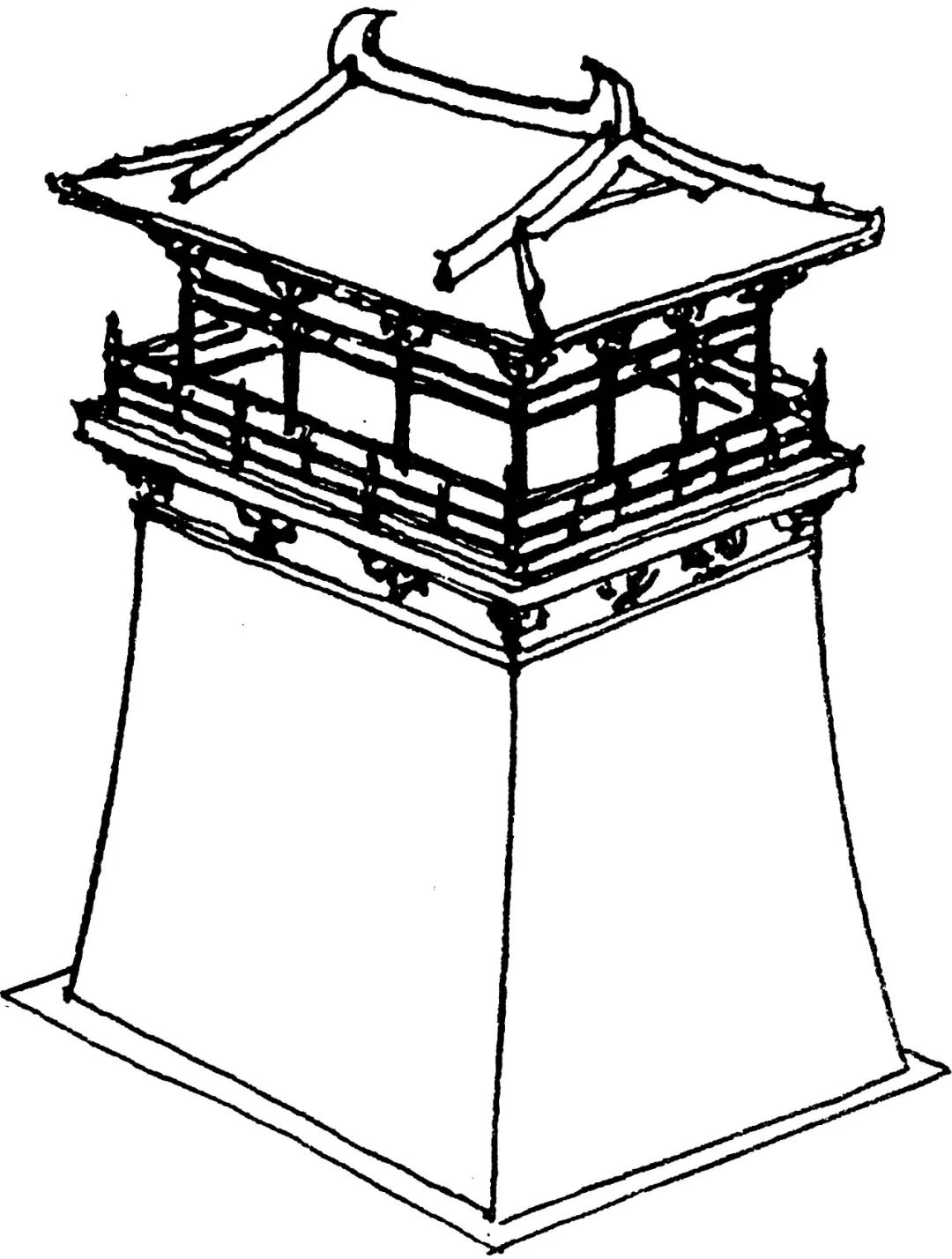

唐代壁画所表现的高台形象

然而不管怎样,台这种建筑的一些基本方面还是很清楚的。首先,台是与老天“打交道”的建筑物,筑台是为了与神灵、神秘之天进行“对话”;其次,台具有审美功能,为的是眺望四处、四时景色,台本身也是一种审美对象;又次,台具有一定的实用性,可用以藏物,后代的烽火台、敌台等还用于军事;最后,台以土筑成,《老子》曾说:“九层之台,起于累土。”实际以土木为构者众多,也建有石台。

台的建造观念,涵融着古人关于山岳崇拜的意识,并且影响中国古代其他一些有高度建筑的形成。

“念天地之悠悠”

唐代诗人陈子昂有一首传颂千古的《登幽州台歌》,一共四句:

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

文学家或文学爱好者研读这首著名诗篇,似乎有一个疏忽和遗憾,便是诗中所出现的幽州台这一意象,一般并未引起注意。

据考证,陈子昂诗中的幽州台又名燕台。《史记》称燕昭王曾经建造一座高台,传说因“置黄金其上”而又名黄金台。当年陈子昂所登的黄金台,在今北京市内,“金台夕照”旧为燕京八景之一。

金台夕照碑

在陈子昂另一首诗即《蓟北览古》的《燕昭王》中也提到黄金台。其诗云:“南登碣石馆,遥望黄金台。丘陵尽乔木,昭王安在哉?霸图怅已矣,驱马复归来。”该诗为追慕诗人心目中的“英主”燕昭王而作。可见所谓幽州台,即由燕昭王时代所传承而来的黄金台。

问题是,为什么诗人要待到登“台”而感怀而赋诗,如不登“台”便不能赋诗么?当然并非如此。然而,古时诗人登高望远,遂诗意勃发,进而吟诗撰文,乃是常例。这可以说明台作为一种古代建筑的精神意蕴,它与其他一些高耸的建筑物如楼、塔之类一样,是接引诗意的一种媒介,是观瞻或俯视人生的一个视点。

“候日观云倚碧空”

这里,让我们来谈谈观象台,它也是台的一种。

观象台的功能,在于以迷信天象的观念与视角,观瞻天象变幻,以测定人事的吉凶。

《易传》说,远古的时候,圣王伏羲氏治理天下,最重要的两件大事,便是抬头观察天象,俯下身子来察看地理,所谓仰观俯察,这在后代叫作“看风水”。据《史记 · 天官书》说,中国人的观象之术源远流长。高辛氏以前善于观瞻天象(星宿)的,是重、黎。唐虞之时是羲、和。夏有昆吾,殷则巫咸,周代是史佚与苌弘。到了春秋年间,观象“大师”就更多了:宋国为子韦、郑国为裨灶;战国之时,则有齐国的甘公(甘德)、楚国的唐昧、赵国的尹皋和魏国的石申。到了汉代,太史令是国家“一级”文人,通历史之余,还懂得且擅长观察天象。

《汉书·艺文志》说:“天文者,序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也。《易》曰:‘观乎天文,以察时变。’”古时各种占术,所谓日占、月占、星占以及望气与风角之术,都是离不开观象的,这说明,所谓观象,并非只是看风水。

比方说所谓望云气,《史记 · 天官书》这样描述:“故北夷之气如群畜穹闾,南夷之气类舟船幡旗。大水处,败军场,破国之虚,下有积钱,金宝之上,皆有气,不可不察。海旁蜃气象楼台;广野气成宫阙然。云气各象其山川人民所聚积。”从天人感应观念出发,古人把天象的变幻与人事祸福、政治清浊之类联系起来,企图通过观察天象来把握人的命运与国家的前途、天下的兴衰等。

因此,观象是中国古代的一种巫术方式。

最早的观象活动,一定与建筑没有关系,也许只是登高仰望苍穹之类而已。随后观象活动越来越完善、复杂、隆重、神秘,于是便有观象台之类建筑的建造。

据有关资料,中国汉时已有观象台。汉人很迷信,尤其热衷于天人感应之术,什么算卦、风水与望气之术等,朝野大有相信的人。建造观象台不为别的,就为了“通天”。

天如何得通?在生理上,当时生产力低下,人不能上天、不能腾云驾雾;而在心理上,人总是“想入非非”,以为自己无所不能,并且相信可以通过巫术,达到精神上通天的目的与境界。也并非人人都有通天的资本与通天的精神素质,只有帝王与大巫之类才具有通天的特权。张光直《考古学专题六讲》指出,通天的巫术,成为统治者的专利,也就是统治者施行统治的工具。“天”是智识的源泉,因此通天的人是先知先觉的,拥有统治人间的智慧与权力。《墨子·耕柱》:“巫马子谓子墨子曰:‘鬼神孰与圣人明智?’子墨子曰:‘鬼神之明智于圣人,犹聪耳明目之与聋瞽也。’”因此,虽人圣而为王者,亦不得不受鬼神指导行事。

这样说来,帝王等统治者虽有通天的特权与异能,而其“智慧”到底不及“鬼神之明”,在鬼神面前,帝王、圣人等是“聋瞽”。正因如此,帝王、圣人之类,才更需通过观象与天对话。

中国现存观象台的典型之作,是位于北京东城区建国门内立交桥西南的北京观象台。该台始建于明代正统七年(1442),为砖筑。台下四近设有关建筑,其中以紫微殿、晷景堂为主。该观象台上,现有的大型天文仪器都是清初铜制品,共有八件,主要有赤道经纬仪、天体仪、象限仪与玑衡抚辰仪等,它们默默地伫立在苍穹之下、大地之上,向人“诉说”往日的辉煌与神秘。

北京古观象台

“此凌虚之所为筑”

陕西有一个远近著名的凌虚台,筑于宋仁宗嘉祐八年(1063),筑台者是陈希亮。陈是苏东坡同乡,他在陕西凤翔知府任上时,筑凌虚台以寄雅趣,邀请大文学家苏东坡撰《凌虚台记》。

凌虚台到底怎样,它在建筑技术与艺术上有何特点?这恐怕已永远无法得知。但有苏轼所撰的美文流传至今以至于不朽。苏轼说,台之存或不存都不要紧,万事不能永固,“物之废兴成毁,不可得而知也”,故“不在乎台之存亡也”。但凌虚台刚筑成,却不执着于“台之存亡”,岂非大煞风景,似乎也有点“触霉头”、不吉利的意思。苏轼这里所说的不希冀于物之永存的道理,确是真正的“凌虚”之思。

陕西凌虚台

凌虚者,道家出世之思也。筑凌虚者,所寄托的就是这一情思,它告诫人们,不要把物质与功利看得太重。太执着于物,是靠不住的。因为人工之物总有一天会消亡。比方说这凌虚台,今日建造得好好的,说不定明天就会毁于战火,或是为天火所焚也说不定。即使万幸得以保存良久,但也在不断地变为陈旧之物,最后荒弃而不为后人所知。“废兴成毁,相寻于无穷,则台之复为荒草野田,皆不可知也。”由台之兴废而不可知,苏东坡又进一步以人事为比:“夫台犹不足恃以长久,而况于人事之得丧,忽往而忽来者欤?”苏东坡算是大彻大悟了。《凌虚台记》不在于记“台”而是在于述“思”。

不过,从这一篇《凌虚台记》,读者还是可以见出当时凌虚台的一些踪迹,其文云:“四方之山,莫高于终南,而都邑之丽山者,莫近于扶风。以至近求最高,其势必得。”凌虚台筑于终南山区的扶风,这里是离终南山最近的一个都邑。苏文又写道:“使工凿其前为方池,以其土筑台,高出于屋之危而止。”凌虚台的前面开掘了一个方形水池,台本身以土堆累(想必为土木营构之物吧),其实它并不高。可是,“人之至于其上者,恍然不知台之高,而以为山之踊跃奋迅而出也”。妙的是,台筑成,一旦登台远眺,终南景色一齐奔涌于目前,这便是由台所激起的美感。

凌虚,精神超拔之境界,筑台与述台者深诣此境。

“铜雀春深锁二乔”

据《三国志 · 魏志 · 武帝纪》,曹操曾经热衷于筑台,筑成铜雀、金虎与冰井三台,以象征“海上三神山”。其中以铜雀台最为著名。

铜雀台的著名,自然与曹操的名字联系在一起。铜雀台也称为铜爵台,筑于今河北临漳西南古邺城的西北一隅,即今临漳县三台村。三台村这一称谓的来历,是与曹孟德所筑“三台”相关的。唐代诗人杜牧有“铜雀春深锁二乔”的名句,使得铜雀台在中国人的印象中更深了。

曹操筑铜雀台是在建安十五年(210),十年之后曹操病殁而曹丕称帝。曹丕执行曹操的“遗命”,将其遗体葬于邺之西冈,并让其妾伎仍旧住在铜雀台上,像当年曹操活着那样,早晚供食(只是一日改为两餐)。又在每月初一、十五于灵帐之前奏乐欢歌,看来,“铜雀春深锁二乔”的人生悲喜剧还没有演完哩。

据有关史料,铜雀台的规模有十丈来高,殿宇百余间。十丈高的台是个什么概念呢?中国古代的度量尺寸,大致上愈古愈小。先秦时,一尺相当于现制0.23米。曹魏时代去先秦未远,一尺相当于现制0.24米,那么,这铜雀台的高度在24米左右,在当时能筑这么高的台也不容易了。台筑成之后,曹操心情不错,酒酣之间,命其子曹丕(后来的魏文帝)同登台而赋诗,于是曹丕有“飞阁崛其特起,层楼俨以承天”的赞叹。据说到了后赵石虎统治的时代,又在台上建造五层之楼。

在历史的沿革之中,与中国其他诸多建筑物一样,铜雀台也曾数度兴废。

宋人刘子翚撰有《铜爵(雀)》一诗,其词云:

金碧销磨瓦面星,乱山依旧绕宫城。

路人休唱三台曲,台上而今春草生。

至明末,漳河发了一次大水,终于把铜雀台冲毁了。现在只存残址,静默地面对着春日秋月、西风残照。据实际测量,铜雀台遗存,南北长为60米,东西宽达20米,而残高仅有5米的样子,已经尽失往日之高峻了。

【作者简介】

王振复,复旦大学中文系教授,博士生导师。长期从事中国建筑文化、易文化美学、佛教美学和中国美学史等领域的教学与研究工作。

迄今在海内外出版专著40余种,其中《中国建筑艺术论》获第十三届中国图书奖;《中国美学的文脉历程》获第六届国家图书奖提名奖;《中国美学范畴史》入选2019年国家社科基金中华学术外译项目名录。

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:小邵