在席卷全球的新冠肺炎疫情中,医护人员被全人类寄予了最深切的期望,也承担着最沉重的责任。然而,在疫苗真正奏效之前,现代医疗能够起到的作用依然有限。结核病学家爱德华·特鲁多(Edward Trudeau,1848-1915)有一句名言:“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。”道出了医生与患者之间理想的关系。现代医疗能够治愈的疾病是有限的,每当遇到令医生束手无策的疾病时,帮助与安慰起到的作用可能比手术、药物要更大。然而,技术的发达给现代医疗方式带来了“非人化”,机器诊断代替了传统的触诊和谈话,医生和病人之间的亲密关系一去不返了。现代医学教育与人文教育是分开的,医生在人文视野上是有缺失的;大众也缺乏必要的医学教育,对医生的专业知识缺少敬畏。将一切都寄希望于医疗的想法是不切实际的,也是不合理的。病人的康复,不仅需要医疗技术的支持和医护人员的护理,也需要个人的自救意识。

疫情之后,对其进行人文思考,对幸存者进行人道主义的精神抚慰,是人文学者义不容辞的责任。有史以来,人类一直在与灾难抗争。文学记录着灾难,也为人类提供着精神慰藉。从远古的洪水神话、地震神话到近现代书写瘟疫的文学作品,灾难文学都表现出了人间的爱与温暖、人与人之间的真诚和理解,向世人展示了文学治疗的可能性与必要性。日本文学在灾难面前形成了一种独特的物哀美学,物哀来自于日本民族对自然及人生无常的哲学观,融合了优美与哀愁、温暖与脆弱,提醒我们珍惜当下的现实以及自己内心的感受,值得借鉴。灾难过后,人类的心灵创伤需要得到抚慰,文学亦能在其中发挥治疗作用。文学与医学看似互相独立,其实存在关联。它们都以人为研究对象,医学侧重治疗人的身体,文学关心人的精神;医学需要文学为其提供人文关怀,大众化的文学语言也可以帮助艰深的医学走向更为广大的患者;文学中的解释与建构可以对应医学上的诊断学与病因学。

一、中日文学中的创伤书写——作家的自我治疗

灾难容易给人心留下创伤;但个人的创伤不仅来自于灾难,也来自于人际、家庭、时代、社会制度等方方面面。资本主义制度给现代社会带来了异化和分裂,扭曲着人性的发展。在这样的社会里,个体总要压抑自己与社会主流不相符的情感与意识。当压抑成为了普遍的社会现象,个人的精神疾病也就成为了普遍的现象。每个人都需要自我疗救,也需要被他人治愈。文学的治疗功能分为自我治疗与救治他人两种。作家比普通人更敏锐地感受到了心灵创伤之痛,用他们的书写来缓解由压抑带来的精神紧张。

奥地利精神病医生弗洛伊德从对精神病患者的研究中发现了作家通过书写“白日梦”来实现自我治疗的秘密。他用谈话疗法来鼓励病人说出自己内心隐秘的想法,发掘病人的无意识,让他们排除顾忌畅所欲言,病人的症状也得以减轻或消失。健康人的内心想法是秘密的,不愿意对外公开。精神病患者为了得到更好的治疗,可以毫不隐瞒地对医生说出他们的白日梦,但这些白日梦对其他人而言并没有吸引力;然而作家却能够通过丰富的想象力和高超的艺术手法将自己心中的白日梦创造成为文学作品,引发读者的感情共鸣,其作品也因而广受欢迎。

西格蒙德· 弗洛伊德(1856-1939)

弗洛伊德认为,作家写作的动力是为了用白日梦的方式来填补自己心中的不幸。这与精神病医生用谈话疗法来引导精神病人说出隐蔽想法,从而帮助他们治愈在本质上是一致的。在他看来,作家眼光独特,对事物有出奇的感触。孩子身上具备类似的特质,因为孩子们最热心于投入对他们有吸引力的游戏,游戏中的孩子正是想象力飞翔的诗人或作家。作家写作与孩子游戏的相似之处在于他们都把创作中的虚幻世界当作一个真实世界,对虚幻的世界倾注大量的真实情感。成年人可能不再热衷于游戏,但可以选择用白日梦的方式来继续童年的快乐。做白日梦的人都是因为心中的愿望没有得以实现的人,幻想的动力源自于没有实现的愿望。做梦是欲望的一种替代性满足。弗洛伊德认为艺术创作就是艺术家在清醒状态下做梦,即白日梦。文学与白日梦一样,都是一个忧伤而不满足的人的命运显现,都是对不能满足的现实的一种校正。如果以弗洛伊德的理论来解读作者的创作动机,可以把文学创作视为一种自我治疗。

现代护理研究也证实了文学的治愈功能。《Literature and Medicine》杂志曾经刊登过一则用故事来治疗疾病的真实案例。美籍印尼裔作家麦地娜·萨丽芭曾是一名护理师,她护理过一位患风湿性关节炎的印尼裔H太太。她在十五个月中每个礼拜与H会见两三个小时,H向她倾吐了自己保守了五十年的秘密。H不动感情地向作者诉说了自己在印尼遭到的种种精神及身体的迫害,作者将其记录成册,最后将这份手稿交给H阅读。阅读了这份手稿之后,H太太童年的伤痛得到了释放,她得以用一种外部的、成年人的视角来看待自己过去的人生,为自己童年的不幸释放出多年以来未能流下的眼泪,并从自己的伤疤中获得了勇气、信心和新生的力量。她与家人的关系得到了极大的改善,身体的疾病也得到了有效的缓解。作家自我疗救的过程也与之相似:通过一种外部的眼光来讲述自己过去人生中那些难以释怀的伤痛,缓解自己的精神压力,从而得到救治。

要进行自我疗救,首先要写出自己的创伤。创伤书写是中国与日本现代文学中常见的主题。这种创伤主要表现为爱情创伤、家庭创伤以及时代创伤。爱情创伤在日本现代文学中最为引人注目。森鸥外的《舞姬》、田山花袋的《棉被》、川端康成的《伊豆的舞女》、《雪国》都以书写爱情创伤而闻名。

明治时期浪漫主义文学的代表作家森鸥外凭借其处女作《舞姬》一举成名,登上日本文坛。《舞姬》中的原型便是森鸥外与其德国恋人爱丽丝。森鸥外之所以会写作《舞姬》,与他个人的恋爱经历密切相关。森鸥外1884年赴德国深造,回国后有一位名叫爱丽丝的德国女子也追随他来到日本,森鸥外请家人劝说爱丽丝离开,把她送到回德国的轮船上。1889年,森鸥外与一位贵族女子结婚,但这段婚姻只维持了一年半的时间。现实中不幸的婚姻促使小说的诞生,森鸥外的处女作《舞姬》以自己与爱丽丝为原型,讲述一个爱情悲剧。在现实中,森鸥外与爱丽丝在告别时表现得很平静,但在小说中却借男主人公丰太郎之口流露出了自己内心的痛苦与忏悔。丰太郎在单方面决定抛弃爱丽丝之后,不断自责自己的心没有操守,是一个不可饶恕的罪人。在小说中,森鸥外通过丰太郎的自责来弥补他在现实中未能说出的话,也让他被压抑的情感得到了释放。医生出身的森鸥外具有很强的自我治疗意识,由于自幼热爱文艺,因而选择了小说创作这一途径来宣泄心中的苦闷,也让他意外地走上了文学道路。写作让他放下了心中郁结已久的块垒,成为了他自我治疗的有效方式。

《舞姬》,森鸥外著,外国文学出版社,1985年版。

比森鸥外小十岁的田山花袋是日本私小说的鼻祖。其代表作《棉被》细腻地写出了一位男人在恋爱中的矛盾心理,将人性中最为隐秘的心理状态和盘托出,表现出赤裸裸描写本人丑恶的勇气,具有很强的情感张力。《棉被》与《舞姬》一样,其创作动因都是出于倾诉恋爱的伤痛来化解心中的苦闷,属于作者的自我治疗;但《棉被》比《舞姬》更有震撼力,开启了日本私小说的滥觞。这是因为田山花袋自我批判的意识更为强烈,并用自然主义的表现手法将人性、心理、自然与日本的物哀美学融为一体,写普通人的寻常事,也更容易获得读者的理解与认同。《舞姬》与《棉被》都描绘了男主人公的矛盾心理,并作出了道德操守方面的批判,但《棉被》比《舞姬》对人性的挖掘要更为深刻。男主人公在内心深处承认自己的欲望,并自我评价为无操守,但这正是人心深处真实的矛盾,是本我与超我的斗争。现实中的矛盾与痛苦化作作家写作的动力,其书写是倾诉式的自我疗救。

作家的自我治疗意识在日本私小说中表现得尤为明显。私小说描写的是本人最直接的经验,是一种告白式的文学,类似于基督教的告解。私小说是日本物哀美学与欧洲自然主义思潮相结合的产物。日本的自然主义文学不同于欧洲自然主义,缺乏波澜壮阔的社会场景;大多专注于写作个人生活以及私密心理,以现实抵抗无常,越是容易消逝的越要细致地记录下来。他们强调文学“为人生”,尤其注重书写人物的情绪、心理,中国的文学研究会及新感觉派等都深受其影响。私小说在两次世界大战期间统治了日本文坛,出现了田山花袋、岛崎藤村、德田秋声、正宗白鸟等一大批私小说作家。私小说也一度被称为纯文学的中心。

中国作家郁达夫也深受日本私小说的影响,其代表作《沉沦》便是典型的私小说。《沉沦》的主角是一个自卑的留日中国学生,觉得自己被鄙视、妒忌和愚弄,有被迫害倾向,怀疑自己是妄想症、忧郁症患者。他想要得到异性的爱却一再落空,与资助自己的兄长绝交,在中国同胞处得不到同情,又总是怀疑日本人鄙视自己。《沉沦》将作家内心深处最隐秘不堪的一面真诚地展现给读者,从而获得了读者的信任,再将他最深切的愿望交给读者,希望他们可以成为富强中国的新儿女,成为身心健康之人。这是一种自我牺牲式的疗救,展现了作家极大的勇气。《沉沦》诉说的是多种创伤,以爱情创伤为主,同时也夹杂了家庭创伤以及来自于时代、环境所带来的心理创伤。

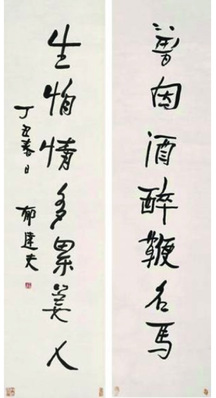

郁达夫手迹

在家庭创伤的书写方面,中国女作家张爱玲、萧红有突出的表现。在《小团圆》与《易经》中,张爱玲反复书写一个冷漠、刻薄、无常的母亲形象,现实中张爱玲与母亲的关系也一直不睦。父母之爱的缺失给她带来了沉重而持久的心理创伤,也给她成年后的人际关系、家庭关系的处理带来了障碍。萧红小说的亲情书写也同样可怕:《呼兰河传》中,三岁的“我”把祖母的窗纸戳了几个洞,“祖母看我来了,她拿了一个大针就到窗子外边去等我去了。我刚一伸出手去,手指就痛得厉害。我就叫起来了。那就是祖母用针刺了我。从此,我就记住了,我不喜她。”她的记忆中,只有祖父爱她。18岁那年,祖父去世了,萧红对家庭再也没有留恋,从此走上了离家出走、未婚先孕的叛逆之路,她的文学作品也多表现人情的淡薄、冷漠,对生死、命运常常有异乎常人的见解。

日本作家夏目漱石、川端康成也因不幸的童年而给其人生带来挥之不去的心理阴影,但他们却很少正面写家庭创伤,而是通过对主人公成年后在人际交往中遭遇的挫折来侧面表现。川端康成在幼年时一再遭遇亲人的生离死别,他对人世的无常感,悲观、忧郁的态度成为了他创作中一种持久、稳定的态度,他作品中流露出的哀伤、孤独的情绪,也是其人生意识参与的个性心理结构。他很早就形成了孤儿心理,自卑、敏感,缺乏安全感,经常觉得自己的存在没有价值。《雪国》中一再出现的关键词——绝望,落寞,哀愁,徒劳——正是其内心写照。川端康成一生中在不断地告别亲人,因此他认为没有永久的陪伴,只有短暂的邂逅。他在精神上陷于空虚悲观,找不到生存的意义,所以他渴望在文艺和女性的身上寻找到自己失去的真挚感情。文学与爱情一样,都是川端康成心中徒劳的幻影,也是他心灵的慰藉。文学可以让他产生悲哀的梦幻世界,这与他旅行的目的、对女性的感情是一样的——给他一种生存的渴望。文学对于川端康成来说,是一种自我疗救的方式。叶舒宪认为获得诺奖打断了他幻想自疗的流程,因此三年后他自杀而亡。

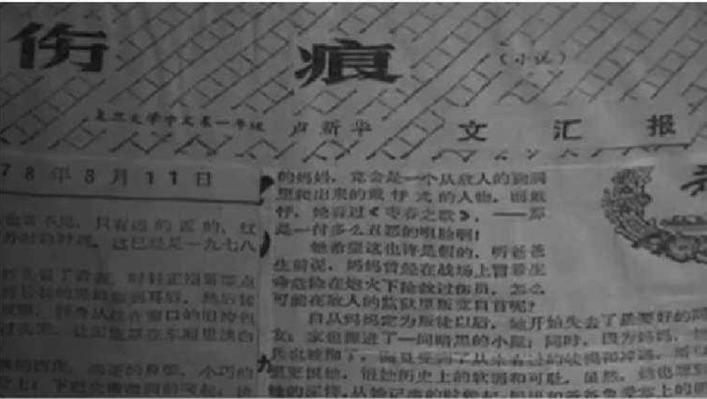

将多种创伤融合在一起书写,在中国当代文学中表现得较为明显。例如,卢新华的短篇小说《伤痕》书写了爱情、家庭与时代等多重创伤。上海知青晓华因为母亲被定性为“叛徒”而与其划清界线,失去了母爱;她因为自己的成分问题而与男友分手,失去了爱人;而晓华一切不幸的根源都来自于那个时代。这也是1980年代伤痕文学的共同主题。

缺乏性动机与丰富性动机是创作动机的两种心理基础,文学的疗救作用就发生在第一种心理之上。文学作品中常常流露出苦闷、孤独甚至绝望的情绪,这正是作者对自我情感的宣泄,通过书写来进行自我治疗。这在许多知名作家的写作中都有显著表现:克尔凯戈尔在患有严重抑郁症的情况下连续写作多年,在他看来,写作是最好的自我治疗方式。泰戈尔的代表作《吉檀迦利》之所以能够在西方大受欢迎,“正因为它所发出的天国般的声音对于刚刚经历了世界大战浩劫、对西方文化前景感到绝望的民众心灵起到了巨大的抚慰和疗救作用。”它是泰戈尔在现实挫折和精神极度苦闷的情形下创作的,它也是自我疗救的产物。加缪创作《鼠疫》,是出于对排除痛苦的需求,为了反抗对那些受害者不公正的对待而挺身而出,以文字获取心理的平衡。夏目漱石曾经患有严重的神经衰弱症,开始写作之后情绪趋于平稳。

文学通过表演、虚拟达到宣泄与调节的目的,这是文学治疗的基本原理。创作主体的自我治疗源于挫折感,这种挫折感在现实中已经不可逾越,于是作者在创作中,在虚拟、幻想的世界中对其加以消解和超越,从而缓解内心的精神折磨。文学除了能够自我疗救之外,也有治愈他者的功能,有的时候作者自我疗救的过程中也不自觉地起到了治愈他者的良好效果。

二、作为治疗文本的文学——文学的治愈功能

文学不仅可以用于自我治疗,也可以治愈他人:主要表现在精神治疗方面——这也是文学与医学的主要交叉点。

文学能能提供了理论依据。弗洛伊德认为文学作品是作家用想象力创造的白日梦。普通的白日梦者觉得自己的幻想是低俗而羞耻的,别人也不会对此感兴趣。但有天赋的作家会让人沉浸在他的白日梦中而获得快乐,发挥艺术的诀窍,从而克服人们的厌恶感。有两种方法可以发挥这种技巧:“其一,艺术家通过变换和伪装的手法,将他的自我核心的‘白日梦’性质弱化,使我们容易接受;其二,在向我们呈现他的幻想时,他提供了纯形式的(亦即美学)的快乐,这种审美愉悦让我们从中获得满足。由于这种满足的增加,进一步从更深的精神源泉中释放出更大的快乐。我们把这称为‘前快感’或‘额外刺激’。”读者欣赏富有想象力的作品时,其内心可以得到放松,并释放紧张感。因为作家在作品中与读者分享他的白日梦,而又不让读者感到为难和羞愧。正是因为如此,受欢迎的文学作品能够打动读者,从而治愈他人。

接受美学的研究也证明了文学治疗他人的可能性。接受美学是以读者为研究中心,通过考察文学的接受和产生效果的过程来揭示文学的本质和特征的美学理论。过去西方美学忽视读者,而接受美学注重读者,认为作品的潜能和价值在读者的接受活动中逐步得以实现。读者在文学活动中并非被动地接受,他们本身就有一种创造力量,有自己特定的期待视野,能够对作品的意义作出独特的理解和阐释,并能够在阅读过程中进行想象性再创造。文学作品的意义不仅由作者所赋予,也由读者的阅读所补充和丰富。弗洛伊德的理论显示了作家的白日梦通过艺术手法传递给读者,从而使读者释放紧张感,获得放松的可能性;而接受美学则更进一步地阐释了读者对作品的再创造力量。读者不是被动地接受作品,而是通过自己的阅读赋予作品更为丰富的意义和价值。在网络文学时代,读者不仅用自己的反馈积极地影响作家的创作,甚至能够直接参与到作品的集体创作之中。读者对作品的参与度越高,作品对读者的治愈意义越大。

文学心理学研究也发现:文学接受具有自我发现的性质。人们往往缺乏观察自我的视点,难以对自我有清醒全面的认识,导致主体的心理紧张和压抑,摆脱和缓解的最好途径就是寻找与自身心灵状态相似相通的对应物。读者能够从文学作品中提取到与自己心灵状态相对应的信息,从作品中发现自我。一旦接受主体与接受对象建立起了这样一种相互对应的关系,读者也就能够从文学作品中去平和自我内心中的焦虑和不安,文学也就具有了疗救的功能。读者在接受过程中,会进行自我的重新建构。表现为两个方面:心理经验的唤起与吸收、“心理图式”的突破与改造。这些理论都证明了文学具备治疗他人的可能性。

文学史中有以文学来成功治愈他人疾病的先例。阿拉伯有用讲故事治疗精神疾病的传统。《一千零一夜》中的山鲁佐德用讲故事的方法成功治愈了国王的精神疾病。她用一千零一夜的时间让国王的注意力集中于文学世界,使他的精神重新恢复健康。中国也有以文学来治愈疾病的成功案例。西汉王褒在喜欢音乐的太子生病时为其创作了《洞箫赋》,深得其喜欢,从而促进了太子的痊愈。

能够治愈他人的文学作品往往具备两个特征:一是作家具备疗救意识,二是能够打动读者。优秀的作品往往能够打动读者,其原理在前文论述接受美学及文学心理学时已经阐明,此处不再赘述。具备疗救意识的作家也不在少数,尤以医生型作家为著。文学史中有不少医生型作家,如德国的哈勒、德布林,英国的济慈、柯南道尔、毛姆,法国的拉伯雷,俄国的契诃夫,波兰的显克微支,日本的森鸥外、渡边淳一,中国的鲁迅、郭沫若、郁达夫、冰心、余华、池莉、毕淑敏、冯唐……他们有的以医生为职业,有的曾经是医学生;他们的文学题材“多采自病态社会的不幸的人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意”,具有鲜明的救治意识。

中国的医生型作家首推鲁迅。鲁迅从医是因为自幼目睹父亲的病被中医所耽误,“渐渐的悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子,同时又很起了对于被骗的病人和他的家族的同情;而且从译出的历史上,又知道了日本维新是大半发端于西方医学的事实。”于是决心去日本学医,“预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰”。然而,当他在日本的幻灯片上看到中国人给俄国人做侦探而被日本人砍头示众的情景时,心中受到了极大的冲击,从而认为“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,在那时当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”

鲁迅的小说有明显的疗救意识。处女作《狂人日记》通过写一位被迫害妄想症患者的遭遇,以文学的形式指认、拆解着所谓“正常”世界中的分裂和压抑,是一部典型的治疗小说。小说的主人公是一位“狂人”,鲁迅通过对“狂人”日记的整理加工并发表,是为了打破“铁屋子”而发出的“呐喊”,让国人意识到自己的处境与狂人相似:一边被人吃,一边在吃人。呐喊是救治人心的第一步;要救治人心,还要剖析人心。鲁迅善于写看客的心理,写他们麻木愚蠢无知,因为他自己也曾经是其中的一员。《孔乙己》中的叙述者小店员曾经笑话过孔乙己:“在这时候,众人也都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。在这些时候,我可以附和着笑,掌柜是决不责备的。”由此可见,鲁迅医治人心的方法在于大胆剖析自己的心,从而传递震撼与感动。《药》中用了一个“人血馒头”的隐喻,至今依然活跃在当代汉语之中。秋瑾本是为了救众人而流血,她的血却被愚昧的中国人当作治病的药方吃了下去,吃“人血馒头”就是吃人。吃人血馒头并没有使病人获救,最后依然进了坟墓。然而吃人的人并非天生作恶,他们也是愚昧的受害者。《药》中呈现出鲁迅鲜明的疗救动机:不救人心,中国人的身体也不能获救,永远是东亚病夫。《祝福》中祥林嫂反复诉说儿子被狼衔去的故事,是一种倾诉式自救。然而众人对她并没有真正的同情,只有肤浅的好奇。他们对于她两度丧夫而未能从一的人生品头论足,将她推入绝望的深渊。“我”虽然无力拯救祥林嫂,却把她的故事用文学的形式书写出来,通过祥林嫂的悲剧让更多人感受到礼教的可怕,也是一种对人心的疗救。由此可见,鲁迅医治国人的主要方式是救治人心,他一方面深刻解剖自我,将自己过去作为“看客”的麻木、面对现实的无能毫无保留地呈现给读者,与读者同在;一方面以血淋淋的现实揭露小人物的不幸:为众人流血却被人吃“人血馒头”的夏瑜、刁钻刻薄的杨二嫂、辛苦麻木的闰土、迂腐可笑的孔乙己、听任命运摆布而陷入绝望的祥林嫂……这些小人物的悲剧让国人的心灵深受刺激,从而意识到除了打破“铁屋子”之外并无路可走。鲁迅的文学创作也因此救治了一代中国人的心灵。

当过五年牙医的余华继承了鲁迅的疗救精神。余华与现实一直有一种紧张感,但小说《活着》的写作在一定程度上缓解了他与现实的紧张关系,是一种自我疗治。他在自序中说自己写下了“高尚的作品”,是因为他把“活着”的信念通过小说的形式传递给读者。《活着》是为了写人对苦难的承受能力,对世界乐观的态度,强调人是为了活着本身而活着的。虽然表面上小说中主人公不断在经历灾难,亲朋好友一个个死去,但在阴郁的背后传达的却是一种强大的生命力,是一个人面对灾难不服输的态度,与鲁迅的《呐喊》自序传达的信念是一致的,具有震撼人心的力量。余华想要表达的是:从“铁屋子”里冲出来的人前途未必光明,可能会更加黑暗;即便如此,也要像福贵一样珍惜生命,积极乐观地活下去。因为这是人类生而为人的责任与使命,也是人类的伟大之处。“于浩歌狂热之际中寒;于天上看见深渊于一切眼中看见无所有;于无所希望中得救”,是鲁迅与余华对于疗救人心的共同态度。

在日本,曾经从医十年的作家渡边淳一也致力于写作医患题材的小说,《仁医》是其代表作之一。《仁医》写一位热爱文学的外科医生圆乘寺的从医故事。他以“医者仁心”为信念,认为医生首先应该拥有一颗关怀苍生的心,才能够真正地救治病人。他关心每一位患者,不仅关心他们的身体,更关心他们心理上的疾病。他的患者中有一位青年患有梅毒,但医生并没有因此而轻视他,却对他产生了同情与怜悯。即便在患者工作的寿司店偶遇,医生也为了保护患者的隐私而假装不相识。后来他一再去寿司店“偶遇”那位青年,向他传递了自己的友善;两人在沉默中达成了一种信任,产生了友情。患者向医生敞开心扉,医生也通过自己的专业知识和人文关怀使得患者重新获得了新生的勇气。渡边淳一以文学的形式书写医患题材,将身体与心理的救治有机地结合起来,这在医生型作家的作品中也是较为罕见的。

医生型作家对人的观察力通常比一般人更为敏锐,能够冷静而准确地看出问题所在,也更能直面人性的善恶。渡边淳一“弃医从文”的心理与鲁迅相似,他们都相信救死扶伤的医学界必须要确立人道主义的伦理道德。正如医学鼻祖希波克拉底所言:“医学所治疗的不是病,而是患者。”比起普通医生,医生型作家有更大的野心,他们关心如何从根本上医治人类的心灵;比起普通作家,医生型作家的写作有更为明确的治疗意识,他们的作品也通常更有治愈性。

非医生型作家若是具有治疗意识,其作品的治愈效果也并不逊色,大江健三郎便是其中的杰出代表。小说《饲育》通过一个孩子(外号为“蛤蟆”)的视角细腻地描述了战争给一个世外桃源般的日本村落带来的灾难。大江健三郎用冷静的自然主义的手法真实地再现了孩子们与一个黑人兵俘虏之间由敌而友,再由友为敌的荒谬历程,让读者深刻感受到战争给普通人身体及心灵带来的巨大伤害。孩子们失去了童真,变得恐惧大人。人与人之间那种跨越种族、国籍的信任也因为战争的敌我关系而被轻易打破。这种对战争灾难的书写本身既是一种带有灵魂忏悔的自我治疗,也引发读者对战争虚无本质的深刻思考,以及对人性中自私冷漠的拷问,从而起到了治疗人心的效果。

应该看到,作家治疗他人往往是建立在自我救治的基础上的。能够治疗他人的作品中很大一部分来自于作家本人的创伤体验。鲁迅对民族精神痼疾的发现与揭露,来自于他作为“患者”,对自我的体悟与剖析;大江健三郎对战争本质的思考,对人性黑暗面的批判,也来自于他童年的创伤记忆。余华、渡边淳一也是如此,他们对他人人心的治愈都建立在对自我的冷静反思、批判上,他们都从创伤书写中获取了新生的力量与勇气,自救与他疗在他们身上是融为一体的。

在灾难面前,文学可以成为人类精神的避难所;在面对难以纾解的灾后心灵创伤时,文学的治疗功能也应该得到重视。弗洛伊德的精神分析学、接受美学和文学心理学等都为文学的治愈功能提供了理论依据,文学史中也有以文学来成功治愈他人疾病的先例。中日两国许多重要作家都以书写创伤的形式来进行自我疗救,他们对爱情、家庭乃至时代创伤的书写,有效地治愈了自我心灵的创伤,有时也起到了治愈他者的效果。在森鸥外、田山花袋、川端康成、夏目漱石、郁达夫、张爱玲、萧红、卢新华等中日作家的笔下,有不少名作都来自于自我治疗动机。医生型作家往往比普通作家更有为明确的治疗他人意识,许多治愈型文学作品出自于他们之手。通过对鲁迅、余华、渡边淳一等中日医生型作家的作品分析可以看到他们医治人心的愿望;而具有明确疗救意识的非医生型作家也可以同样用文学来治愈人心,大江健三郎便是其中的杰出代表。读者被他们的作品所感动,也舒缓了心理压力和紧张感,从而得到了治疗。够治愈他人,在理论及实践中都得到了证实。弗洛伊德的精神分析学、接受美学、文学心理学的研究都为文学的治愈功

原载《文化中国》2020年第2-3期,有删节

【作者简介】

狄霞晨,复旦大学文学博士,上海社会科学院文学研究所助理研究员,主要研究领域为中国近现代文学与比较文学。曾在台湾大学、日本神奈川大学访问学习。主持国家社科等各类课题数项,出版有合著《中国近代文学编年史》、《新文学的先驱》,译著《世界的故事》等。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:蓝槐