曾澜的新作《地方记忆与身份呈现——江西傩艺人身份问题的艺术人类学考察》,是首次聚焦于傩艺人身份问题的艺术人类学研究力作。作者对江西傩乡的傩仪进行了多次田野调查,以翔实的材料、丰富的理论,深入解析了傩艺人的身份内涵。本次推送的选段,主要分析傩庙是如何标识出傩艺人与其他村民之间的身份差异性,又是如何通过其共享的家族宗族记忆定位了傩艺人与其他村民之间身份同一性的识别。阅读此文,能让我们走近神秘的傩仪,并真切感受傩艺人并不神秘的世俗生活。在今天,乡村宗族价值观日益受到外部冲击,跳傩仪式逐渐转变为一种艺术或民俗表演,傩艺人的身份内涵和身份意识又将如何变化?这也是值得我们深思的问题。

曾澜 《地方记忆与身份呈现——江西傩艺人身份问题的艺术人类学考察》(生活·读书·新知三联书店,2018)

身份差异性的区分与同一性的主导

承载着家族宗族记忆和伦理价值观的傩庙为全体村民提供了一种能够给予生活某种稳定感的傩神信仰观,还为傩艺人自我身份的确证和村民旁观者对傩艺人身份的认同提供了不可或缺的仪式性情境条件,如通明的烛光、震天的锣鼓、点燃的火铳、肃穆的傩神老爷、众多毕恭毕敬的村民信仰者,只有仪式中才能穿戴的傩神服饰以及仪式的全民参与方式等。因此,傩庙尽管标识出了傩艺人身份的差异性,更因其共享的家族宗族记忆而定位了傩艺人与其他村民之间身份同一性的识别。

一方面,作为当地村落信仰传说的一个表征,乡村傩庙因其独特的情境性约定标识了傩艺人身份在特定情境中与其他村民身份的差异性,身份的差异性是傩艺人获得人神沟通者身份并进行自我确证的前提。

从乡村傩庙作为跳傩仪式展开的特定情境或场所来看,傩艺人身份识别中的自我与作为他者的其他信仰者或村民,其差异性是非常明显的。这一差异性首先源于傩庙自身的神圣性和仪式行为的特殊性。傩庙因其所寄寓的傩神神灵而成为一个神圣空间,这就把原本是同质性的世俗空间进行了界分:一边神圣,一边世俗。当然,这一界分不仅是空间属性的区分,更是傩艺人与他人在身份区隔上的呈现,即在仪式情境中,傩艺人不仅是仪式的主持者,更是人与神之间的沟通者,而其他村民虽然参与仪式情境,但他们却是神灵的奉迎者,是有求于神的信仰者。而且仪式行为本身就具有特殊性,“仪式在于宣称差异性”,是“关于重大性事物,而不是人类社会劳动的平常的形态”。因此,在傩庙所定义的行为情境中,无论是正月的全村傩祭仪式,还是在特定的生命节点举行诸如许愿、消灾或祈福的仪式活动,傩艺人因为傩庙空间各种与神相关联的情境性条件,都能够感受到自身与其他村民的身份差异。他们掌握并拥有了一套和神灵交往的技术或秘密,能够承担起仪式中多重角色的扮演;在仪式过程中,他们是离神最近的一群人,受到村民的崇敬和膜拜;他们甚至可以在戴上面具的那一刻,成为村民眼中神灵的化身,发挥神灵的威能,驱鬼逐疫、祈愿降福。傩艺人的这些角色是由跳傩仪式这一特定的情境所赋予的,是由地方信仰习俗规约的,因此傩艺人身份是不容质疑、不容僭越的。傩艺人也能够在这一情境中比较自主地展演这一身份,仪式禁忌即是对这一身份自主性的保障。

傩艺人对人神沟通者身份的持续性体验亦是他们对身份差异性的体认,这种体认反过来强化了傩艺人对人神沟通者身份的自我确证和自主性展演。虽然仪式情境和仪式惯例提供了一种与神交往的外在可能,即任何一个人穿戴上傩神的装扮置身于跳傩仪式的情境当中,多少都可能感到某种神圣性,但是要将这种可能性和特定情境性的体验转化为个人的日常生活经验,成为精神世界中一种持续性的体认,就必须有来自于傩庙仪式情境体验中的独特的个体经验事实,而且这一经验事实必须能够获得当地地方性知识系统的有效解释。

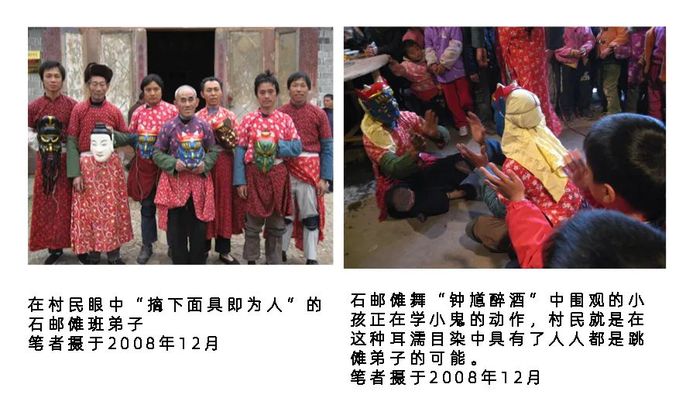

虽然傩艺人与傩神的交往契机来自于仪式性的传承,即他们只要被允准进入傩班,就可以在师傅的口传身授中获得与傩神沟通的技艺与法术。然而技艺与法术只是傩神信仰体系中一套神宠的技术和规则,它就像正统宗教的教义知识,是可以通过学习、模仿来掌握的;但是要达成与神的真正沟通,首要的却是呈现于信仰者感情之中的与神交互的情感体验,这种感情状态“是对宗教信仰或宗教仪式真正的检验标记”。当“戴上面具就是神”(见下图)作为一种概括性的描述成为石邮村所有傩神信仰者某种宗教式信念时,戴上面具这一行为就已经超越了“戴”本身的日常行为所指,而成为傩艺人从日常世俗生活空间进入神圣空间的一种仪式性、神圣性的行为表达。

“戴上面具就是神”的南丰县石邮村傩班弟子,来自《南丰傩》

在这里,傩神面具无疑成为傩艺人人神沟通者身份自我确证的重要心理触媒。石邮傩班弟子六伯在访谈中告诉笔者,他20岁第一次跳傩时刚开始很紧张,但是一戴上面具,就感觉很威风,觉得自己和别人不一样了。从表面上来看,面具正好遮掩了六伯的紧张,能够给予六伯一种心理上的安全感。但是就“很威风”这种“不一样”的心理感受而言,笔者以为,面具在此不仅仅成为安慰心理的一种调适手段,更为重要的是,戴面具者在特定的仪式情境导引下,其深层心理在很大程度上能够建立起与面具意象和逐除行为的勾连。换句话说,戴上面具可以使傩艺人在仪式中暂时隔绝与他所在现实空间的联系与交流,使其暂时性丧失现世的自我而进入到面具所喻示的神灵及其神话故事之中。或者更为准确地说,戴面具者的精神和意识极有可能被面具仪式性效果所具有的强大神话魔力所威慑,而进入到由面具所隐喻的神话的想象空间。这个空间的神圣性消除了世俗空间中人的一切恐惧,并反过来赋予傩艺人一种精神力量,使其在仪式中能够成为世俗恐惧的逐除者。对傩艺人而言,这种由面具所带来的强大威慑力是他们进入与神交流甚至自身成为神灵这一神圣性体验的心理触媒;而对旁观者来说,面具的穿戴也为他们营造了类似于傩艺人的心理意境,使他们畏惧神灵、崇仰神灵。这或许就是傩乡村民普遍所秉持的对于面具的虔诚以及他们包括傩艺人对“戴上面具就是神”这一信仰背后的根本原因。列维·斯特劳斯对面具的分析亦为我们提供了类似的解释,即“面具的每一种类型都与神话相关联,舞蹈面具对于旁观者来说,是无所不在的超自然力和神话散播的证明”。

在石邮村跳傩仪式中,“开山”面具(“开山”是石邮村傩仪式中使用的面具。当地人把面具看成是圣像。“开山”是一个非常重要的神,也是演傩、搜傩时的开路先锋,四面砍劈,以示扫荡。石邮开山面具有二枚,一个供演傩、搜傩时使用,另一个挂在傩神庙,镇守傩庙。开山面具“赤脸、红发,圆眼、宽鼻,火焰眉,宽嘴中两边各有一对獠牙,上刻纹样,头上一对白角,上画黑色点纹。红色耳鬓如剑戟。脸颊、鼻梁、鼻翼、下颚部分饰金。眉毛、眼白亦用金描绘,头部和脸部之间装饰两道金带,正中安一光面铜镜,系照妖镜”)因其在逐疫过程中承担“开路先锋”的职责,其面具形象狰狞恐怖,有着传统中“以丑治丑、以恶治恶”的威力;而扮演“开山”神的跳傩弟子也要求身材高大、在持刀四处劈砍之时要求动作勇猛有力,以示“开山”神驱除疫鬼的神力与威严(见下图)。信仰仪式中这种籍由神灵的动作扮演以显示神灵的威能甚至进入到神灵精神体验之中的现象,同样存在于其他地方的逐除仪式之中。譬如,在青海土族的“跳於菟”仪式中,八个“於菟”裸身露体,脸上、身上、四肢用黑窝灰涂画着虎豹斑纹,头发扎成刷行,双手持粗树枝,扮成老虎,在桑台边模拟老虎疯狂作舞,显示作为驱魔的神虎威风。在搜傩中,“於菟”似老虎一般越屋翻墙,进入家户索室逐疫,然后口里叼着作为牺牲的、鲜红的生肉以示逐疫成功。

戴面具的个人装扮及扮演行为,使得扮演者成为某种另外的、“不一样”的存在物。在扮神灵、演神灵的仪式过程中,面具的魔力和神秘的逐除才能不可分割地融汇到扮相与扮相之扮演所带来的神圣性之中。这种类似于巫术的迷狂性扮演,亦使得扮演者在从身体迷狂过渡到情感迷狂时加深了对于神灵附体的情感体验。

傩神面具及其扮演所传递给跳傩弟子的身份感实际上存在于大多数傩艺人的身份体验之中。以前扮演开山的石邮村傩班大伯告诉笔者,有一年他戴上“开山”的面具在搜傩时,一进一个村民的家,眼睛看不清楚,鼓点也听不到了。他们劝那户人家搬走或暂时离开,但是那户人不愿意,没多久那户人家当家的就重病身亡了,大家都说这是没有听傩神老爷提醒的结果。大伯“双眼一片漆黑”与“该户人家当家重病身亡”这一个人经验及其“应证”,是大伯对“戴上面具就是神”这个一般的具有提示性、惯例性的约定转化为自我认定、自我强化的主观体认的关键。跳傩弟子们对于傩神的信仰就是在诸如此类的一个个具体的经验事实中不断得以巩固的。

正是这些独特的情境性经历和经历中所积累的个人体验,使傩艺人能够识别自己“戴上面具就是神”这一特定情境所定义的作为神灵化身的身份,以及这一身份与其他村民的差异。傩艺人按照祖宗的规矩在跳傩仪式情境中所获取的与傩神交互的独特情感体验,使得他们即便是在日常生活中也能够比较明显地意识到自身作为人神沟通者的身份意识存在。这一差异的一个直接表现就是,他们可以无视正月期间拜访亲戚的常规,“我们跳完傩再去跑亲戚,大家都知道的,不会有意见”。不仅如此,他们亦能在日常生活可能出现的困境中以自身为神这一重身份意识为自己壮胆。在笔者调查中,曾经为石邮傩班四伯的弟子告诉笔者,他在外面打工时,从来不怕走夜路,“我是跳傩的,有傩神保佑,我怕什么!”对于扮演过傩神的四伯而言,傩神的权力即就是驱鬼逐疫的权力,是令夜路中的鬼怪害怕与躲避的权力,所以在常人眼中经常暗示着不安与危险的“夜路”在四伯心里因为有了傩神的驻扎而走得无所畏惧。傩仪行为中所经验到的与傩神交往的个体经验往往使得傩艺人在生活当中会有意识或无意识地把傩神的力量转化成为自身心理的或精神的力量,在这种力量支配下的个体日常行为似乎在傩艺人个体心理中也有了某种理所当然的神性。

另一方面,也是笔者需要特别强调的是,虽然傩庙及其营造的情境使得傩艺人体认到的身份与其他村民的身份存在着明显的差异,这种差异亦有所延宕于傩艺人个体的日常生活之中,但是身份的这种差异性并非是根本的,而是被包裹在身份的同一性之中。傩艺人与村民之间身份的同一性主导了傩艺人身份的整体体验。

傩庙除了为跳傩仪式提供一个神圣的空间,具有仪式行为和仪式中身份差异性识别的情境性约定之外,它本身也是傩神信仰者宇宙观的客体化和对象化,它作为一种共享共有的村落文化象征意符,显著地标识了傩艺人身份中自我与他者之间的同一性。这种同一性是由中国传统乡村的基本特征即“乡土性”所决定的,这是一种建立在血缘或地缘基础上而形诸的社会结构模式。在跳傩仪式遗存的乡村,跳傩仪式大多是族属性质的,是由某一个宗族或族群传承下来,因此,仪式的举行在很大程度上都是为了维护宗族或族群的延续和价值观,是他们所依赖之傩神信仰宇宙观的实践方式。由此,仪式情境中傩艺人被赋予的身份更多地是为了展演并实践仪式所蕴含有关整个家族或宗族的集体价值或宇宙观。

质而言之,傩艺人身份识别中这种依凭傩神信仰所表征的同一性体现为一种以家族/宗族文化为核心的集体文化之下,共享共有的一个由血缘和地缘所联系的较大范围内的“自我”。

在这里,江西傩艺人的身份及其实践与所谓小型社会中(small-scale societies)的艺术家身份及其艺术实践有着极大的相似性。在人人都可能成为艺术家的小型社会中,这些被挑选出来的,在我们看来具有艺术家身份的人,其身份同样是由特定情境赋予的。如在澳大利亚北部梅尔维尔岛(Melville Island)蒂维(Tiwi)部落里那些因为葬礼的需要而制作葬礼柱的艺术家。在举办葬礼期间,他们被临时挑选出来。他们在创造艺术过程中思考和倾注的往往是如何在葬礼柱的雕刻中显示出其中所蕴涵的部落价值。这些处于创造过程中的小型社会艺术家虽然因为葬礼禁忌的约束而总是与其他社会成员在空间上是隔离的,处于孤立状态,但是在心理上他并不是孤独的人,而是和许多人在一起,他“不应该被认为是一个人,而是(代表了)许多人,他所创造的艺术品存在于他所处社会包括他自己在内的所有成员的心里、思想里和信仰里”。因此,在小型社会中,“一件艺术品不只是简单地实现了某个特殊的目的,更代表了一系列价值的融合;而且这些价值的融合是在艺术的创造过程之中及之后被追寻并实现的”。他们所掌握的技艺也并“没有把他们从他们的社会环境区隔开来,而只是他们和其他社会成员日常生活之技艺的延伸”,因此,“与我们经常听闻的具有典型性的当代西方艺术家及其放荡不羁的生活方式与古怪偏执的信仰有着显著区别的是,小型社会的艺术家通常都是该社会所属群体中一个能完整融入群体的和谐的部分。”

在这些方面,傩艺人与小型社会的艺术家具有极大的相似之处。虽然中国的乡村社会比上述小型社会更为复杂,但是与小型社会艺术家的行为一样,傩艺人所掌握的跳傩技艺,其功能也可以看成是对以家族宗族文化为核心之村落共同体价值的表达性重复和重申。在相对封闭的乡村,这种由傩神信仰所主导的价值观中,傩艺人身份识别过程中所体现出来的自我与他者的同一性,其实质也如小型社会艺术家的身份一样,是一种共享共有的家族/宗族群体文化的投射。虽然傩艺人因为在跳傩仪式的特定情境中呈现出他们作为仪式核心人物的特殊地位,并由此而呈现出与其他家族宗族成员或村民信仰者的身份差异性,但是这种差异性与同一性并不是完全陌生、完全对立的,而是在同一性的包裹之下通过一定的情境性条件或媒介并借助于全体信仰者的认同情感渗透出来的。这种差异性本质上是为了达成更大的同一性,或者说是为了更好地巩固、加强同一性而被设计出来的。实践傩神信仰的仪式情境即为这种设计的集中体现。

实际上,傩艺人在获得自我概念的过程中也能够很清醒地意识到并肯定自己与他人在日常生活中的身份同一性。在笔者采访中,大多数傩班弟子都告诉笔者,除了在跳傩仪式中,自己戴上面具成为傩神,在日常交往中,他们并没有感觉到自己与其他人的不同:“大家该怎么样就怎么样,没什么不一样”的话语表述背后所呈现出来的对自身作为跳傩弟子身份的淡然态度在笔者所采访过的傩班之中惊人地相似。

即便是他们被挑选入傩班也并不是以身份的差异为前提的。虽然很多地方有着傩班这一专门的组织或群体,但是进入傩班的人选是面对全体村民的。这一点与某些地方的巫师和萨满身份的形成并不一样。萨满一般被定义为具有特殊通神能力的人,其通神能力的获得并不是像跳傩弟子那般通过宗族或家庭内部传承的方式,而是与自身独特的生理-心理特征和经验有关。一般而言,萨满被认为是被神灵选中的人,也就是说萨满的身份天生就是与其他人不一样的。在鄂伦春族,“要成为萨满,必须具备下列三种情况中的任何一种:第一种情况是,在小孩出生时,胞胎不坏,而割开胞胎取出小孩,居然能长大者,这人一定是个萨满。第二种情况是,得重病后长久不愈,而最后居然能好起来,这个人一定能成萨满。第三种情况是,突然得疯癫病,咬牙切齿,乱蹦乱跳,也是要成为萨满的一种征兆。如果后来居然好了,这个人一定是个萨满。”在萨满教信仰者看来,这些人因为是被神灵选中的人,所以他们身上便附着有神灵的灵魂,在他们正式成为萨满之前,其身份的形成必定会以遭遇到一些不同寻常的经历为征兆,正是这些超出常人的生理-心理经历赋予了萨满身份的特殊性。而且他们本人因为萨满的身份而成为族群中举足轻重的人,在族群的宗教事务、政治生活、文化传统等方面扮演各种重要的角色。萨满身份显然是不能传承的,也是本人所无法拒绝的。

与萨满或藏传活佛身份的选定性和神启性不同的是,傩艺人并不是神灵选定的对象,傩艺人身份的生成于特定的仪式情境中。就像小型社会中人人都可能成为艺术家一样,傩艺人也并非职业的从艺人员,他们和其他村民一样,在轮回式跳傩仪式的耳濡目染中长大。就此而言,任何一个信仰傩神的族内成员都可能或可以成为跳傩弟子(见下图)。而且傩艺人在仪式中所承担的较为特殊的多重角色或所呈现的身份片段,都是由特定的跳傩仪式情境所赋予的,情境消失,身份也即刻回归于日常生活。

从这个意义上来说,傩艺人的身份就具有强烈的情境性约定,是由仪式情境本身预设并约定的,具有情境所定义的某种位置感,在这个位置上,任何一个愿意成为跳傩弟子的村民,经过一些程式化的训练或拜师仪式,都可以成为跳傩弟子。在笔者采访的几个江西傩班,其允入傩班的条件除了一些诸如身高、块头、本族人、品行不坏等自身基本条件外,一般都是只要本人有兴趣同意加入就可以进入傩班。石邮村傩仪的传承虽然不是在本族之内,但是傩班弟子告诉笔者,头人在挑选时,除了上述一些基本条件外,一般都比较随意,且会先征求跳傩弟子家长的同意,如果家长同意了,本人也同意了,就可以加入傩班。允入傩班成为跳傩弟子的宽松条件实际上广泛地存在于其他地区的傩乡之中:有些地方传承的类傩仪式,则直接由村民来扮演神灵。比如在青海省同仁县土族聚居的年都乎村举行的年度驱鬼逐疫跳“於菟”仪式中,“‘於菟’过去是由村中各宗族大姓人家,经过寺院念经由各姓每年遴选出8人,年年更换”;安徽贵池傩戏,“既无职业班社,亦无专业艺人,演员皆由各宗族按房头摊派男丁担任。演唱艺术的传授,大都是以‘口传心授’的民间传承方式,父子相传和宗族师传”;河北武安固义村《捉黄鬼》的傩戏祭祀仪式中,“参与表演者都是本村村民,而无专业艺人”。

正因为这一位置是情境性的、开放式的,所以在一定程度上这个位置于世俗生活的意义而言虽是特殊的,但在世俗生活的社会秩序中却是很习以为常的,在一些地方甚至是被排除在普通阶层之外。与萨满或活佛占据当地社会的中心地位所不同的是,据笔者所了解,傩艺人并没因为仪式中的跳傩身份而在村落的政治生活或家族事务中占据特殊的位置。虽然在神话或历史中,驱鬼执行人因通神的能力而处于政教合一社会的上层,如周代傩礼中的方相氏在驱傩时身居礼官职位,归春官大宗伯统辖;而神话传说“黄帝时傩”则直接由黄帝充任了驱傩人,且据传说当时的部落首领往往就是部落中的首席大巫师,但是在政教分离的历史时期,“很少有人愿意成为人神沟通者,因为这项工作不仅因其神秘而被认为是危险的,而且事实上人神沟通者在社会阶层总是处于劣势的边缘位置。......和尚、道士、人神沟通者都被划归为这样一类人,他们在某种意义上并不能算是正常的人;而且他们也不被允许进入国家的科层考试”。今天类似于土家族傩法师的社会地位状况在全国大多数地方也是普遍的:“今天的傩法师在社区的政治生活以及家族事务中不扮演任何角色。作为一个宗教法师,他既不与政治领导发生关系,在家族体系中也不具有特殊位置”。

综上所述,我们可以说,在并没有遭遇到重大社会变迁的前提之下,当以宗族文化价值为表述核心的傩神价值观或傩神宇宙观对身份认同仍然具有决定性意义时,自我与身份识别中作为群体的他者就很难区分,自我的认知从而就在很大程度上依赖于“我”所在群体对成员同一性的追求。

换句话说,“我”依赖于“我们”,身份的个体主体性在相当程度上让渡于集体主体性。对于傩艺人而言,他们对自我身份的识别仍然遵循了当地传统的价值观和宇宙观,自我的认知极大地依赖于作为群体他者的同一性判断标准。傩艺人身份识别中自我与他者的差异性实质上是由自我和他者所处的情境性位置所造成的,并被赋予了不同的情境性定义,因而这种差异性并非是根本的。因差异性而体验到的身份片段,其意义也是附属于由同一性所主导的身份意义。易言之,在傩艺人的身份识别中,自我所意识到的他者性(otherness)是有条件的,这种条件就寄寓于傩庙的神圣空间及其中展开的跳傩仪式,而且他者性的体验程度也有所不同。即便是在跳傩仪式中,在村民的眼中,戴上面具作为神灵化身的跳傩弟子,其个人世俗身份实际上也已经消失,取而代之的是面具所指向的救灾救难的神灵身份。这就好像斯特伦所描述的仪式舞蹈中的非洲人,“当一个非洲人戴上羚羊皮的头饰跳起舞蹈时,他就变成了一种精神力量(神),并且是在这种精神力量的支配下跳来跳去的。在这种场合,即使知道舞蹈者的世俗身份也毫无意义,因为他的个人身份此刻已不复存在”。

仔细推敲,傩艺人的个人世俗身份在跳傩仪式中“不复存在”,并非仅仅限于面具所指向的身份的神灵化,而更多地是傩艺人个人身份向人(村民)与神(傩神)这两个相对维度弥散了。从傩艺人作为人神沟通者的视角来看,他们的身份识别呈现了仪式情境中傩艺人的“自我”及与其相对应的“傩神”与“村民”这两个他者;傩艺人在与人、与神进行沟通的跳傩仪式中将这两个“他者”分别转化为他们与之对话的两个对象“你”,进而在人与神之角色偏移中,将这两个“你”转化为“我(我们)”。

从这个意义上说,我们与其说跳傩仪式呈现出了傩艺人自我与他者(其他村民信仰者)的差异性,还不如说是跳傩仪式凸显了“我”融入“我们”的地方文化同一性;当然这种同一性又是通过“我们”的世界即“人”的世界与作为“他者”的神灵鬼怪/疫疾所代表的“神/鬼”世界的差异性来凸显和强化的,尽管表面上呈现出来的是傩艺人与傩神的同一,即跳傩弟子“戴上面具就是神”。易言之,傩艺人通过与傩神的同一强化了与家族宗族成员的同一。

当跳傩仪式结束,情境消失,摘下面具的傩艺人个人身份重新复归于乡村“我们”。虽然这种与神灵交往的个人体验已然成为个人经验的某个印记,显然也会被纳入到自我意识之中,成为他者性的存在,但是在傩庙同样作为一种共享的宗族文化表征之下,自我中的他者性会很容易被身份识别中占比程度很高的同一性所淡化。也就是说,傩艺人在身份识别过程中所认同的自我与他者之间的同一性淡化或弱化了在仪式情境中由位置所造成的非本质性的差异性,自我从而与同一性的等值程度很高。由此,傩庙定位于身份之中这种自我与他者之间同一性的程度就超越了身份区分之中的差异性程度,从而使得傩艺人身份的识别过程始终是以同一性为主导的。

这样,我们就可以大致描绘出由傩庙所界定乡村傩艺人的身份认同坐标,其中的核心要素无疑就是傩庙。傩庙空间不仅实际上成为傩艺人上传人意下达神旨驱鬼逐疫的空间通道,而且在傩艺人的身份认同中承担了身份定位坐标的功能。在传统乡村中,傩庙所承载的是作为坐标纵轴线的人、神、鬼这一信仰体系,这一体系因依附于当地的家族宗族而间接决定了傩庙空间特定跳傩仪式情境中傩艺人身份的基本内涵和功能,即傩艺人“戴上面具就是神”,成为人与神之间的沟通者,并以该角色的扮演为核心,兼具有仪式执行者、组织者等多重角色,在成就身份的过程中重建或重申由傩神信仰宇宙观所表征的家族宗族伦理价值和社会秩序。在这一信仰体系的制约之下,傩庙作为呈现傩艺人差异性的纵向信仰空间,实则体现为包括傩艺人在内的群体“自我”与当地各个神灵鬼怪/疫“他者”的差异性。同时,傩庙虽然分隔了世俗空间和神圣空间,但是作为一个相对稳定的宗族文化符号,它同样淡化了由情境所定义并凸显的差异性,而是以身份识别中“自我”与“他者”的同一性为主导的评判标准,“我”与“他/他们”并不存在着根本性的区别。跳傩弟子身份识别中投射于信仰体系中的自我与他者的关系,实质上是作为横轴线上跳傩弟子的“我”与作为家族宗族成员之“我们”之间的关系。

【作者简介】

曾澜,复旦大学文学博士,2012年供职于上海社会科学院文学研究所,专业方向为艺术人类学与民间文学,长期潜心于戏剧人类学、戏剧美学、比较戏剧学等领域的跨学科研究,出版有专著《地方记忆与身份呈现——江西傩艺人身份问题的艺术人类学考察》,在《戏曲艺术》、《民俗研究》等核心期刊发表论文多篇,主持上海社科项目“清末民国上海戏剧的文化认同研究”、复旦大学“985工程”重大项目“图像的文化书写:中国民族民间艺术图像文本的人类学研究”子课题二等项目。

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:蓝槐