【编者按】

在疫情常态化、自然灾害频繁的当下,如何建设“韧性城市”,提高风险应对能力,实现技术与自然的平衡,都是亟需思考和解决的问题。抗击新冠疫情,中国的成绩举世瞩目。而在抗击自然灾害中,从汶川到郑州,我们不断被感动、被震撼,让我们对自己的民族有信心、有希望。当然,我们更有责任,从各个角度进行理性的思考和探讨。本期“斯文在线”邀请上海社会科学院文学研究所的三位青年科研人员,就此问题进行了一场笔谈,希望能引发对于“城市韧性”更多的关注与讨论。

全球风险、本土应对:关于城市韧性的一些观察

金方廷

“自然”与“社会”这组经典二元关系在今天正以一种全新的方式展开。全球气候变化使全球各地频繁遭遇极端天气,暴雨引发的洪灾曾在欧洲多国造成大量人员和财产损失,北美地区则持续爆发山火,全球气候变暖导致海平面上升,已经严重威胁到太平洋和印度洋地区的部分岛国。一时之间,颇有“覆巢之下,焉有完卵”之势。最近的一系列在中国本土发生的灾害使人更为清楚地认识到,气候变暖影响范围已经覆盖全球,严重的灾难性极端气候不知何时就会降临到任何地区。

另一方面,当今的世界是个高度城市化的世界。“全球城市的时代”的到来,既预示着世界范围内城市化将进一步发展,同时也意味着城市将成为承担和抵御自然灾害和不确定性的主要区域。另一方面,对城市而言,“全球风险”不只是来自自然世界的挑战,全球化本身也时常成为风险的源头[1],“新冠肺炎”在全球蔓延给世界各地城市带来的风险,就是最为鲜明的例子。全球化时代的城市不能只追求全球范围内的影响力,也应该具备应对全球风险的能力。针对现代都市不断面临的风险和不确定性,“韧性”作为概念成为城市研究中的热点议题,并且在世界范围内围绕提升城市韧性,增强城市抵御和抗击灾害的能力,涌现了许多值得关注的实践。

然而围绕“韧性”这个概念或许可做的还有很多。尤其是将聚焦城市韧性的讨论放置在中国本土城市应对全球风险的语境之中,势必将使“城市韧性”这个概念成为持续值得关注和讨论的问题。我不是专业的城市研究学者,在此仅就近期观察到的一些与城市韧性有关的现象,谈一点不成熟的思考。我希望以一种更贴近中国本土城市化实践的“在地”观察来进入这个问题,而近期在我国部分城镇发生的灾害,显然使得一些城镇化进程中潜伏的矛盾被暴露了出来。增强城市抵御风险的能力,在保证社会公平、经济繁荣的同时实现城市韧性发展,任重而道远。

#1

城市韧性的质量与公平

很长一段时间内,城镇化被认为是推动我国经济发展的最大动力所在,然而城镇化建设始终存在着速度与质量的不平衡。仅以此次受灾的河南省为例,人口第一大省河南是我国城镇化潜力最大的地区之一,2018年河南城镇化增幅已经达到全国第一。伴随着城镇化带来的人口吸纳、富集作用,城市可能面临的风险同样在集聚。这一点对于中国的城市具有更显著的意义,作为人口大国,城镇化速度加快、城镇人口激增未必等同于城镇化水平和质量的同步提升,更可能出现的情况是,城市的建设和更新难以跟上城镇化数量粗放增长的速度,对危机的应对能力也难以达到城镇规模增长所应具备的水平,而不确定的城市风险,极其容易造成生命财产损失、城市功能失效和社会秩序失衡等灾难性后果 [2]。

更重要的一点在于,作为人口大国,我国的城镇化在增速迅猛的同时,形成的城镇人口规模也相当可观。据统计,我国常住人口超过百万的城市多达90多个,而常住人口超千万的“特大城市”也有17个。相比之下许多世界知名的国际性大都市并没有如此惊人的人口规模,例如美国只有纽约一座城市人口超过千万,伦敦、香港、新加坡等城市的人口均未超过千万。城市常住人口的数量和城市吸纳力被认为是决定了城市发展潜力的重要指标,但从另一个角度看,人口数量同时决定了城市一旦发生灾害时的可能受灾人数范围。假如城市发展只关注规模而不注重质量,在吸纳大量新增城镇人口的同时,未能确保这群城市居民的生命财产安全,那么自然灾害来袭只会带来更大的灾难性后果。

近年来河南省城镇化进程加快,常住人口城镇化率持续提升。根据河南省2021年发布的政府工作报告显示,2020年河南省预计常住人口城镇化率达到54.2%,其中郑州是河南人口的吸纳力最强的城市,郑州市统计局在今年5月发布信息,郑州以1260.1万人的常住人口数量跃居全国城市第十位,10年间郑州的人口增量占全国增量的5.5%,占全省的74.4%,增速比全国和全省分别高出40.7个和40.4个百分点。另一个与郑州有关的数据也能反映这座城市欣欣向荣的一面,2019年郑州一度成为全国汽车人均保有量第一的城市,此次暴雨灾害中,大量流出的郑州受灾画面中充满了因积水而抛锚的汽车,此种情景,并非偶然。此次暴雨灾情之后,郑州路面坍塌情况严重,也反映出中国的城市韧性建设仍处在起步期,平衡好城市发展质量、城市抗风险能力的建设与城市化发展速度之间的关系,将在未来一段时间内持续成为城镇化进程中的难题。

郑州夜景

进而,城市韧性建设关乎城市居民生命财产安全和城市可持续发展的关键问题,于是围绕城市韧性的设计、建设更需要顾及公平问题。首先是城市内部的社会公平,要确保韧性城市建设的成果覆盖城市的全体居民。但相比城市内部,更重要的是城市之间的公平,这也是此次暴雨灾害尤为凸显的问题。7月20日暴雨影响范围以郑州市为中心、覆盖了周边多个城镇,但郑州市的抢险救灾最受关注和重视,而与此同时,受灾极为严重的荥阳、巩义等县级市却未能得到与受灾情况相应的曝光,由于中小型城市的防灾物资和先期准备不足,这类城市的防险救灾往往“先天不足”。7月21日,新乡、鹤壁、卫辉等地遭遇暴雨,也遭遇了类似的情形。

近些年,都市圈一体化建设在全国各地四处开花,城市间竞争进一步过渡到都市圈之间比拼。在都市群内部的多个城市之间,其发展水平时常呈现出高度不匀质的状况,这一点在城市风险防范和城市韧性建设上体现得更为明显。不仅大量风险防范的重点集中于大型城市,甚至城市规模和城市发展的程度,在危险当头的时刻经常决定了救险的关注度,乃至抢险救灾的优先次序。这就使人想到,城市化建设固然有先后,但城市风险的防范和灾害的救治却不能忽视公平。这里说的公平,不是经济意义上的公平,也是关乎救灾物资和机遇上的公平。尤其需要警惕的是在都市圈建设中存在的“灯下黑”问题,位于大型、特大型城市周边的中小型城镇,不应在风险防范和救灾过程中被忽视。这里面不仅涉及救灾资源的调度问题,更关乎救助的力度、关注和支持。

#2

城市韧性与社会力量

这次救灾带给我个人的深刻体会在于,建设城市韧性不能以城市复原的“理想状态”作为目标,而更应该思考,当一座城市在灾害面前暴露出“最低程度”的应对能力时,应如何寻求最可靠和最有效的复原方式。城市硬件设施的规划与建设,很可能只是抵御风险的第一道防线,因为我们判断一次灾害是否可以被断定为灾害的一个判断标准,就是去观察城市的物理防御是否有效。真正当灾害降临,城市需要切实去展开救助,并尝试性地恢复城市正常秩序时,能够作为风险抵御之底线的基础还是人力,并且是一种互助基础上的、能够实现快速有效组织的人力。

在这个意义上,考虑到中国城市自身的特点,城市韧性建设必须将社会力量的组织纳入讨论的视野。从去年武汉“新冠疫情”到这次河南抢险救灾,社会力量的广泛参与已经成为维护城市的最后一道防线。其中一个重要的趋势是,移动互联时代的信息传递,正在深度促成了民众对救灾活动的广泛参与。不论是救助信息的搜集、整合、传递,还是民间形成自救自助的氛围,新型通讯方式已经在应对城市灾害问题时显露出不同寻常的传播和凝结效应。这种共同应对灾情、旨在互帮互助的民众参与,完全可以视作城市内部有机自发生长出来的宝贵经验,并且在疫情时期和当下的河南都已经涌现了不少实践,如果能将城市内这种面临灾难时形成的有机组织,与城市风险防范的宏观统筹进行一定的“接轨”,或许不失为从社会层面搭建城市韧性的一种思路。

本次灾情中由上海财经大学河南籍研究生李睿发起的救灾信息在线文档,24小时内汇集了超250万条信息。

(来源:文汇报)

这或许是一种比较理想的愿景。因为我注意到,移动互联时代高效、及时的信息传递方式,使得“线上传播带动线下行动”的救灾方式,在突发灾害发生时实现了精确的分散信息收集,同时也能更为准确地划定救援地点、明确救援需求——相信我们中大部分使用社交媒体的人都转发了救灾的信息。伴随着群众广泛自发参与信息传播,不仅使灾害及救援信息的高效传递成为可能,更在逐渐形成一种建立在共同参与基础上的防灾信息传递模式和社会凝结形式。对个体而言,表达关注的方式已经数字化了,以“转发”形式实现的传播本身就代表着对灾害和受灾“他人”的深刻关切。对相对有限的城市社群而言,例如以居住共同体形式出现的社区,或者以工作活动贯穿的行业、企业社群,围绕灾害发生的密切信息传递和交流借助已有的社会关系网络展开,在短期内使得这类社群组织也转变为有助于共同应对灾害的防灾共同体[3]。让我印象深刻的是,在去年春节,因为疫情不得不居家隔离时,许多社区的社交网络群组往往成为了极为重要的互助信息平台——当我父母因口罩断货无法出行采购的时候,正是从小区群组内获得了及时的抗疫物资援助。

在此必须指出的是,即便信息化手段在救灾的关键时刻发挥了极为关键的作用,但是在极端的、灾难性的破坏面前,仍有必要进一步思考可能的“最差情况”。一旦城市失去绝大部分基础设施和供应,无论它被规划和建设得多么“智能”,仍可能转眼间成为一座断水、断电、断网的“前现代”城市。在7月20日到22日之间,郑州市绝大部分地区陷入断水、断电的状态。同样当我们回想去年武汉爆发“新冠肺炎”疫情时,居家隔离也使得许多服务不得不中断,将城市的活动收缩到最低限度,也正是依靠着有限而有效的人力动员和组织,才确保了当城市进入抗疫的紧急状态时能够继续维持物资输送,确保了城市居民的基本生活。这些应对极端灾害的经验反映出社会力量在支撑城市韧性方面的重要贡献。这些观察带来的启示是,城市韧性的建设是否应当吸纳有效的社会力量参与其中?我想不论答案如何,至少城市韧性不能仅仅围绕物理层面的城市硬件建设展开,是时候让一座城市的软实力与城市韧性建设形成有机的“共鸣”。

前文主要从中国当前城镇化发展状况出发,结合当前救灾过程中观察到的局势,谈了一些看起来既不学理、也未必可致实用的看法。在一个高度全球化的时代里,全球范围内的城市都在承受着全球性的灾害与风险,但不同城市的应对方案,始终应以本土城市的发展状况和过往实践为本。同样,“城市韧性”或者“韧性城市”这个概念本身也应该更有理论意义上的“韧性”,中国城市在抗击风险、抵御并减轻灾害方面的实践,将极大丰富我们对这一概念的认识和探索。至少“韧性城市”不应只是一个局限于规划层面的概念,我们对于城市韧性的重视,也不能单纯落脚于恢复城市在经济、交通等方面的功能。作为容纳了人类复杂生活态的场所,关于城市韧性的想象力应该从多方面展开,既有物理的、经济的方面,也应充分考虑社会的、文化层面的意义。

【注释】

[1] Prior, Tim, and Florian Roth. Disaster, Resilience and Security in Global Cities. Journal of Strategic Security 6, no. 2 (2013): 59-69.

[2]邵亦文,徐江.城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J].国际城市规划,2015,30(02):48-54.

[3]甚至在信息化高度发达的时代里,也可能建立起一种超越地域范围的、相互关爱和救助的共同体。这种趋势在许多网络社群中已经出现,鉴于本文主要探讨社群组织对城市韧性建设的功能和意义,这种超地域的社群关系在此将不作赘述。

面对疫情、灾情,我们需要怎样的城市韧性?

陈云霞

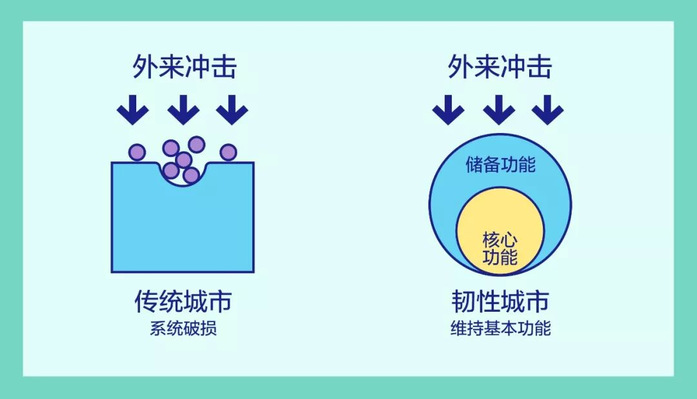

20世纪以来,城市作为复杂的社会系统,开始受到越来越多的外界干扰,这些冲击既包括自然灾害,也涉及全球社会危机等。在此背景下,学者们提出“韧性城市”这一概念,以期解决城市问题。2019年底以来全球各地受到新冠疫情的冲击,城市生活和生产遭受不同程度的影响。随着新冠疫情逐步转入控制期,总结与反思疫情冲击下暴露出的城市脆弱性问题,已经提上议事日程。尤其是2021年7月20日郑州遭遇特大暴雨,发生城市内涝,人民生命、财产备受损失。如何使城市像有机体的免疫系统一样在发生危机时有效地消除或者减轻危机,什么样的“城市韧性”能在应对城市灾害、抵抗金融巨变等重大事件时,表现出职能维稳运行、民心安定、社会秩序稳定,以及强有力的随机反应能力和修复能力,是一个亟待解决的重要问题。城市韧性已经超越了防灾减灾领域,其内涵涉及环境、经济、社会、文化等各个领域,体现在城市发展软硬件结合的综合、有机城市生命体,以及多个层面的交互作用中。

#1

韧性城市建设少不了社会各团体、组织的参与。

在新冠疫情和郑州灾情的应对中,除了政府机构和管理部门出力,许多社会机构、团体和民间力量都参与其中。近日,复旦、上戏、上师大等高校都为河南受灾学生提供紧急救助;上海周浦向郑州发出了专业的民间救援队;等等。从中可以看出,民间力量和社会力量的参与已经增强了城市的韧性。但是,目前还很薄弱。尽管郑州灾情的原因是多重的,但是面对城市系统濒临崩溃或紧急的情况,如何在第一时间扩散救助、自救信息,民间力量和社区基层组织应当发挥最有效和迅速的功能。正如,新冠疫情初期社会交往和活动受到限制,许多公共空间暂时关闭,社区成为维持日常活动、社会交往、防疫最基础的社会单位。社区机构为社区居民提供紧急救助、网络信息获取等功能,并将此作为城市韧性的重要一环。可见,社区网络以及公众参与均有助于城市系统恢复并实现可持续发展。社区参与、社区归属感、社区成员之间的合作等因素,在应对灾害时发挥了重要作用。

上海周浦三栖应急救援队在郑州现场救援(来源:浦东时报)

#2

应将韧性城市与智慧城市、城市更新结合起来。

目前,中国城市进入高速的新城开发和旧城更新阶段,这既是对城市空间、系统的重新梳理,也是城市韧性建构的契机。一个有韧性的城市应当注意城市的混合功能、小街区建设和多样性,注重城市功能的可持续性和可转化性,加强各环节的联系机制,避免单一城市功能难以抵抗外界因素干扰的不良格局。新一轮的城市更新在打破旧城市物理空间、注重产业聚集效应的同时,也必须要借此机会将空间复合化,以实现在城市遭遇不同险情时能够实现空间转化和拆解。另一方面,智慧城市建设也要将极端的城市灾害考虑进来,在搭建城市基础数据网络平台上,人工智能、知识服务等前沿技术支撑,促进前沿科技发展成果下沉的同时,这些平台更应被搭载应急和救助系统,实现多样化功能。例如,新冠疫情初期,空中课堂、线上会议成为解决学校教学、居家办公的有效方法,这是智慧城市建设的重要指标。

#3

韧性城市要求我们重新审视城市与自然的关系。

城市与自然的关系是传统城市设计理念的基础,唐长安洛阳、明清北京城均是基于得天独厚的自然地理条件。伴随近代城市化的发展和建筑技术的进步,城市建设往往在更大程度上对自然条件进行改造,例如填没或改道河流、开挖新的湖泊,以改变局部居住环境,促进房地产业的繁荣。同时,伴随城市规模的扩展,城市局部水循环在不知不觉中改变。在此背景下,自然对城市环境的调节功能被削弱。城市人与自然的关系也在发生变化,自然不再作为人们赖以生存的基础,而逐渐转化为城市人消遣、娱乐的一种方式。这就决定着其存在方式往往以景观的形态出现,在空间上也大多位于城郊等地,而这是与韧性城市的设计理念背道而驰的。城市人的自然观往往决定着韧性城市的可持续性,也决定着城市发展应从更长时间尺度去设计。

#4

应重视城市韧性建设中的文化动力问题

文化对城市韧性的提升主要体现在其社会粘合作用,文化的维系和推动作用,已经成为维持城市系统在复杂突发情况下保持良性运行的重要因素。城市居民对灾情的认识、适应性,以及面对灾害的情绪和灾后的精神恢复,应成为城市韧性的重要组成部分。城市韧性发展的文化认同来自于文化在城市社会心理构建上作用,后疫情时期更是表现为文化疏导社会心理、心理重建和市民品质构建。疫情期间,互联网线上服务更加深入人心,进而逐渐改变人们的观展、学习习惯等,对文化的功能取向和参与方式进行了新的审视和选择,线上观展、自主阅读等,甚至重新定义城市文化。韧性城市的建设依靠文化作为导向,能够有效促进民众的价值认同,提升市民归属感,增强城市修复能力。

地铁、可控性的偏执与技术的界限

朱恬骅

“发明船舶就是发明沉船;发明飞机就是发明飞机坠毁;发明电力就是发明触电。”[1]维利里奥(Paul Virilio,1932-2018)在一次访谈中作出的这番论断,虽有“语不惊人死不休”的噱头,却也称得上是切中肯綮。这位建筑与城市规划专业出身的哲学家认为,在技术“进步”的表象之外,总有负面的因素如影随行,但人们大多对此视而不见。尤其是,由于城市一直以来持续展现的现代特质,已俨然对技术的发展方向起到了决定性的作用[2],城市与技术已然形成了一个“短路”、一种正反馈的循环:人们已经习惯了城市营造越来越安全、越来越可预期的生存环境,并同样要求城市朝着更为可控的方面发展。“韧性城市”试图将“意外”本身纳入“计划”[3],无疑是这种可控性日益膨胀以至偏执的产物。

而就其更为日常的方面来说,“韧性城市”等对可控性的偏执,无疑在地铁中得到了与常人最为切近而具象的体现。从视觉引导到座椅形制,地铁为一切安排上了时间表、标准体系和号码序列。凭借高度标准化的知觉形式,地铁为人们提供着平稳的预期,将人生地不熟之类人为的“意外”竭力摒除,并因此作为可见、可触摸的形象而表征了可控性。然而,在这些“无微不至”的复杂细节中,技术无法预料的一面也随着繁冗的技术架构而重重叠加。是以韩松曾在小说《地铁》自序中写道,当人们“都在拥抱一场地铁的狂欢”而失察于其深邃幽暗的侧影,作者不由地感到“恐惧而孤独”。可以说,正是因为作家敏锐抓住了这种不知何时降临却已成为必然和客观存在的“意外”,才将地铁从可控性的纪念碑转换为对人加以宰制的意象。

韩松《地铁》(上海人民出版社,2011)

如今人们沉痛地看到,正是地铁!来自自然的灾害将它“可控性”的表象击得粉碎,它平日里提供的庇护转瞬间化为无能为力的绝望。这种绝望无法被事后的任何书写所覆盖,有甚于作家的洞见不因故事中有意为之的荒诞而消失。不仅是因为人物伤其类的本能,也是因为落在他人身上的雨也终将落在我们自己的头上:单独的一次事故或许是局部的,有着清楚的边界;然而,对可控性的沉迷却已经无处不在,它使城市中的我们普遍地“自愿地限制着身体的对于某些动作、某些冲动的影响范围”[4]。一动不动地坐在交通工具上,如同坐在电影院的座椅上,任凭“远方”扑面而来,即便到了紧要关头而起身四顾,终究也找不到那个掌握方向的把手。对可控性的偏执走向了末路,却由被剥夺了能动性的人们付出了无法挽回的代价。

在行进的列车上奔跑并不能对列车的方向和速度起到明显影响,这一物理知识如同一则寓言,象征了人们在技术面前、在对于可控性的偏执面前,那种反而受到技术控制的无力。诚然,积累对过去灾难事故的教训,总可以对未来的技术提出新的要求,在使用方式上作出改进,从而推动技术再一次取得“进步”。我们当然不能拒绝这种“进步”,但它更不能克服已经发生的“意外”,迟来的“进步”更无法在任何意义上构成对逝去的清算。诸如此类的技术“进步”终将撞击到现实坚固的平面,面对这一事实,人们又应当怎样才能面对?

归根结底,“可控性”并不是一个技术概念,而是一种孕育了特定技术类型的文化取向。技术的界限也不单单是“客观上”技术可行性的限制,而是受到文化观念的规约。因此,在城市的语境中如何面对“终有意外”的技术,实质上质问的是城市的居民如何重新获得权力,以在自己的城市划定技术的边界。这意味着一种“技术文化”的批评,对技术所得以依凭的概念基础和文化观念展开反思。必须看到,长久以来人们从文化角度对于技术所作的“反思”往往基于卢德主义“反对机器”的迷思,或是停留在“公共情绪”之中。这使得少数精英的技术文化取向并没有遇到真正可以制衡的对手。唯有探明技术合理性的根据,也就是寻求其所必然面临的界限,诸如城市中究竟有多少是能够控制的、应该控制的,这样的问题才能获得更为清晰的定义和探析。

在此意义上,我们应当呼唤一种针对技术文化的“批判”(critique)。不幸的是,就连技术文化本身至今还停留在技术认识(technical literacy)的程度,而对它的批评或批判,即便就维利里奥的理路来说恐怕也难称妥当。但是此番事关技术“进步”的讨论,不难让人联想到80多年前本雅明在《历史哲学论纲》中所作的这段表达:

“天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向他背对着的未来,而他面前的残垣断壁却越堆越高直逼天际。这场风暴就是我们所称的进步。”[5]

这是一种更为宏大的理论视野,本雅明已经用近乎抒情的方式将“进步”的悖论凝结于笔端。以此观之,城市中为可控性的偏执所绑架下的技术,是他所说的“进步”中的一个部分而已;至于“技术文化”,则构成推崇“进步”的文化中存在的一个特例。在种种“进步”之中埋藏着骸骨,属于那些“被欺骗了的希望”,那些“在历史的文本中没有留下任何东西,只是在历史的边缘上拥有些散落各处的、无名字、无意义的踪迹”的人们。[6]——“他们”不能只是被“客观”地凝视,技术文化的批判视野就蕴含其中。唯当把握到由于技术与技术文化的扩张与趋同,“他们”也是“我们”,对自身命运的审慎省思方能指引摆脱困境的荆棘路。

【注释】

[1] Virilio P, Petit P. El cibermundo, la política de lo peor[M]. Ediciones Cátedra, 1997: 88.

[2] 约翰·阿米蒂奇. 维利里奥论媒介[M]. 刘子旭, 译. 中国传媒大学出版社, 2019: 16.

[3] 欧盟对于韧性城市的定义。https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/the-resilien-city#the-chapter

[4] 保罗·维利里奥. 解放的速度[M]. 陆元昶, 译. 江苏人民出版社, 2004: 23.

[5] 本雅明. 启迪[M]. 汉娜·阿伦特编.张旭东, 王斑, 译. 生活·读书·新知三联书店, 2008: 270.

[6] [斯洛文尼亚] 斯拉沃热·齐泽克. 意识形态的崇高客体[M]. 季广茂, 译. 北京: 中央编译出版社, 2002: 197.

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:小邵