2021年12月11月下午2时左右,我编完本期《杨柳》,正与子耘兄核实相关书籍的出版时间,而子耘兄回复我的消息居然是“刚刚吟姨去世了”。太突然!于是该日接下来的时间里,脑子里全然都是丰一吟老师。

丰子恺爱子女众所周知,他的许多漫画作品直接就以他的子女作描绘的对象,比如《瞻瞻的车》画的是他的长子,《阿宝赤膊》描的是他的长女,如此等等,不一而足。丰子恺自然也知道真正爱孩子是要让他们受教育,所以,他对孩子的读书学习极其重视。1932年缘缘堂在故乡石门落成后,丰子恺就希望隐居乡间读书作画、写文赋诗,在他看来,这是他梦寐以求的理想生活,然而,为了两个女儿的读书,他居然不惜金钱,另在杭州开设了“行宫”,为的是能让女儿就近在省城上学。丰子恺爱子女,而他的子女也十分争气,在他的三子四女中,皆学有所成:长子丰华瞻攻比较诗学,曾任上海复旦大学教授;次子丰元草长期从事音乐出版,曾任人民音乐出版社编辑;幼子丰新枚通数国语言,曾任海外专利代表;长女丰陈宝,中外文水平具佳,曾任上海译文出版社编辑;次女丰宛音多年从教,曾长期供职于中学;幼女丰一吟多才多艺,文学、书画、翻译兼通,曾任上海社会科学院副译审、上海文史研究馆馆员;另有一女丰宁欣,虽非亲生,但丰子恺视同己出,此女亦曾在杭州大学数学系任副教授。

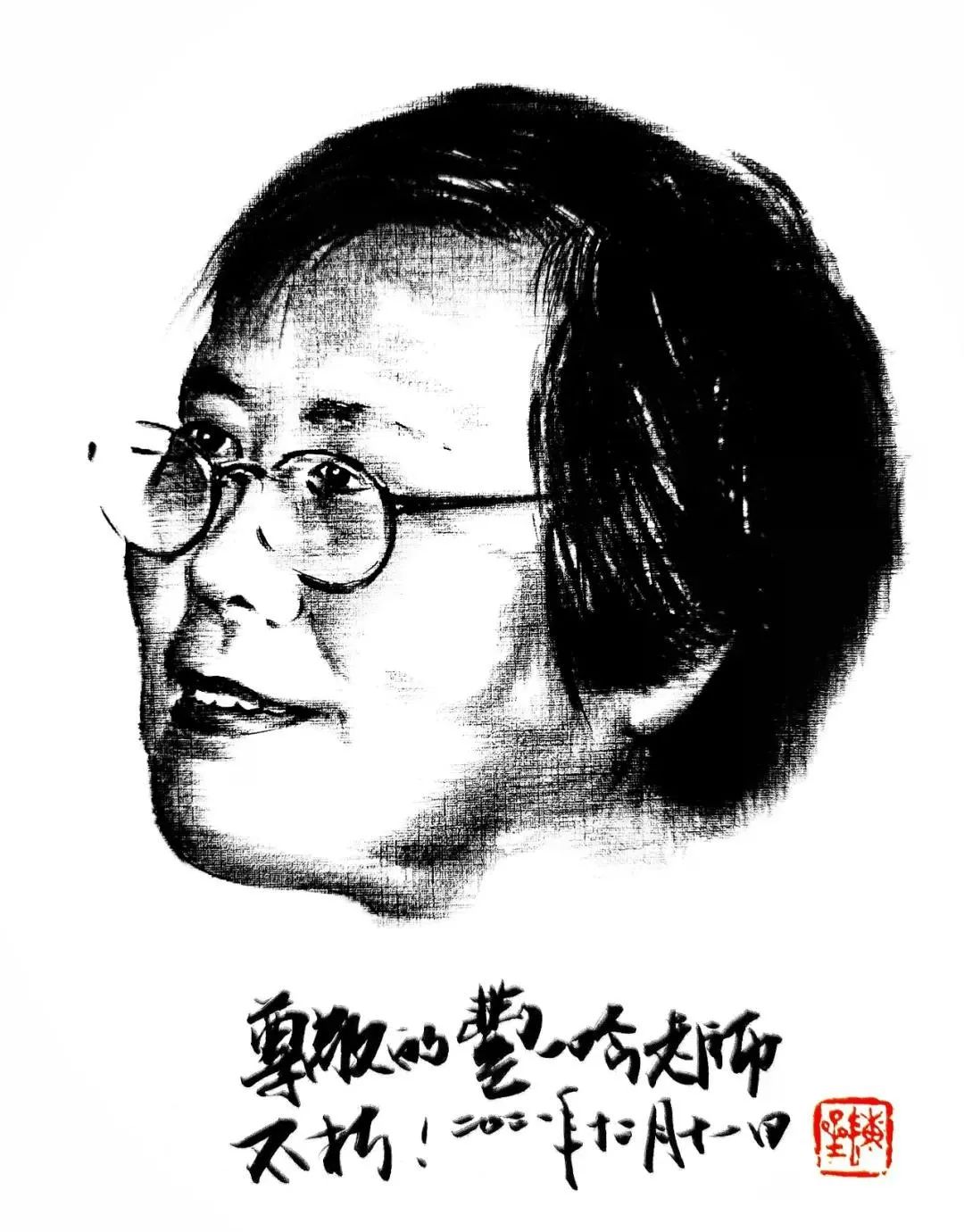

就继承丰子恺的事业而言,其幼女丰一吟应被特别提及。丰一吟生于1929年5月16日,她自幼多病,深得子恺先生怜爱。然而有意味的是,在子恺先生的子女中,唯有她选择了研习美术的道路。丰一吟于1943年至1948年就读于国立艺术专科学校应用美术系,又长期守在丰子恺的身边,陪他办画展,合作搞翻译,看他作画,耳濡目染,受到了很深的艺术熏染。从以上这份“简历”可知,丰一吟算得上是一位“正宗”的文化人,但一般人不会想到这位文化人的外表和待人接物竟质朴得像一个纯正的农妇百姓。她粗茶淡饭,不食荤腥;布衣便裤,从不装扮。她出门时总喜欢在身上背一只布包,里面塞一些路上消闲的报纸,以至于路人还以为她是一个卖报的。就这么一位丰氏后人,如今成了人们乐道的丰子恺漫画的传人,同时也算得上是一位丰子恺研究的拓荒者之一。起初,她并不打算重新拿起自己过去的专业,况且她以前学的内容并不涉及人物画。一直到了1975年丰子恺去世以后,由于丰子恺的好友新加坡广洽法师的提议,鼓励她继承其父的遗志,光大子恺漫画的精神,她才下决心摹仿子恺漫画的风格,做一个子恺漫画风格的继承者。当时广洽法师对她说:丰子恺先生留下来的作品已经不多,作为女儿,又擅长美术,应该继承父亲在艺术上的风格。不过,丰一吟自己也十分清楚,仿画只是她艺术道路上的第一步。但这第一步也是需要艰苦努力的,她需要掌握子恺漫画的笔触,领会画面的构图,等等。依样画葫芦还算容易,真正了解其精神实质就难了。经过二十年的磨练,丰一吟已能够老练地表现出子恺漫画的风格,后又进入自己创作的阶段,真正奠定了丰子恺漫画风格传人的地位。

长期以来,摹仿丰子恺画风的人不少。一般来说有两种情况:一是喜爱丰子恺的绘画风格;二是受金钱驱动,假冒子恺漫画。就丰一吟来说,她继承父亲的画风自有特别的意义。她有绘画基础,又受到其父的影响,入门相对方便。她还有一个旁人难以企及的长处,即能写一手酷似她父亲的毛笔字(仿画易,仿字难)。她希望自己从摹仿再到创作,形式是丰子恺的,内容则是她自己的,如此与时具进,崭新的内容和大众喜闻乐见的形式相结合,使子恺漫画真正具有衡久的生命力。丰一吟老师多次赴新加坡、菲律宾等地举办画展,并为佛教事业和文化事业举行漫画义卖。

1945年7月,丰子恺在成都写过一首题为《寄一吟》的诗。诗曰:

最小偏怜胜谢娘,丹青歌舞学成双。

手描金碧和渲淡,心在西皮合二黄。

刻意学成梅博士,投胎愿作马连良。

藤床笑倚初开口,不是苏三即四郎。

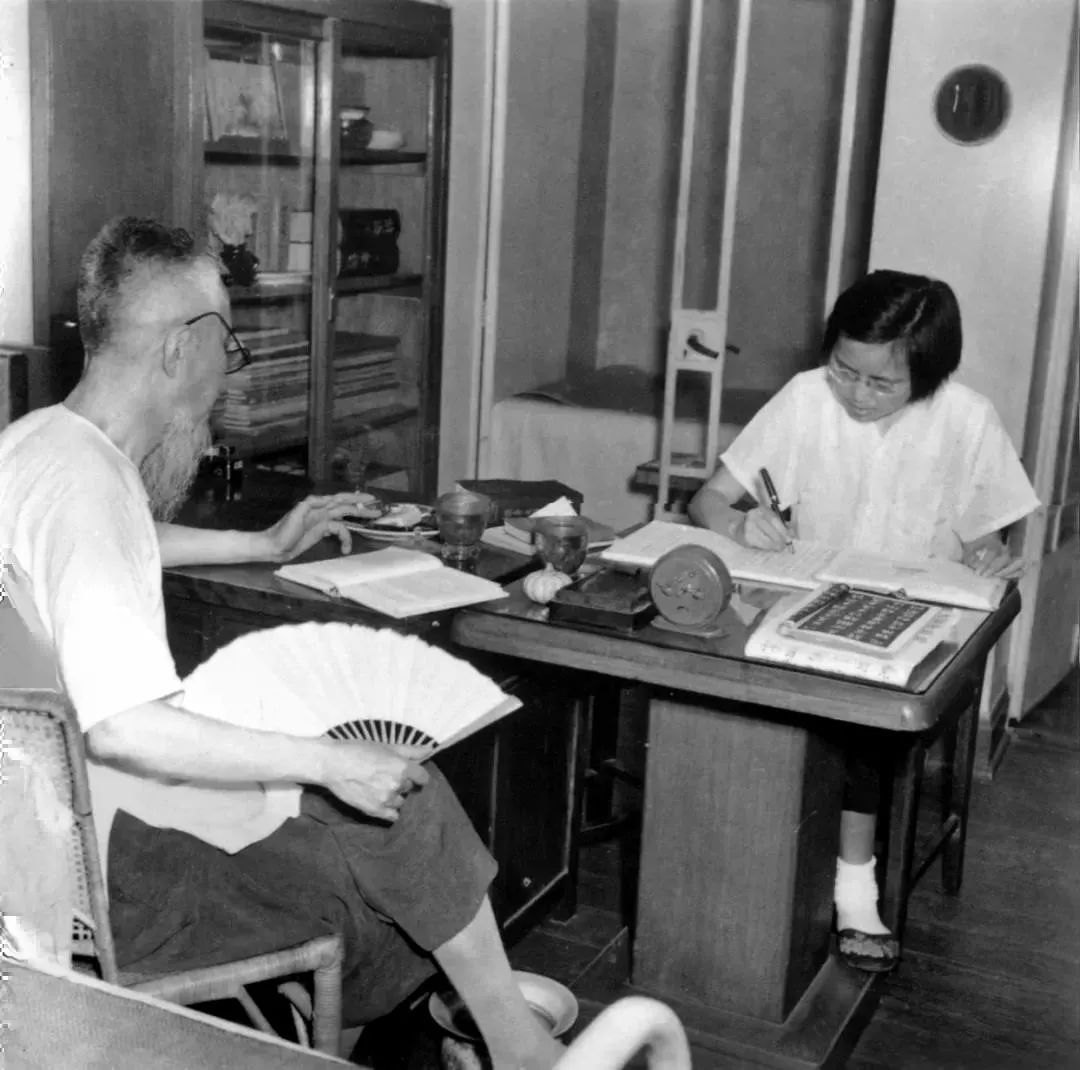

诗中所提“谢娘”是东晋谢安之侄女,谢安极怜其才。丰子恺此诗中不仅对女儿一吟擅画能戏的才能感到欣慰,同时表达了他对幼女偏爱的情感。丰一吟爱艺术,丰子恺亦有意培养。1947年和1948年,他两次带她访问梅兰芳,此后又带她赴台湾举办画展,意在增加见识,扩大眼界。20世纪50年代中期,这一对艺术的父女又开始合作翻译外国文学和艺术教育书籍。他俩合作的成果十分丰富,计有孔达赫强《中小学图画教学法》、霍兹《朝鲜民间故事》、华西那•格罗斯曼《音乐的基本知识》、格罗静斯卡娅《唱歌课的教育工作》、加尔基娜《小学图画教学》、梅特格天和车含娃《幼儿园音乐教育》、柯罗连柯《我的同时代人的故事》等。人们都想知道这父女俩是如何合作翻译的,为此丰一吟在1956年12月29日的《文汇报》上发表过《我们是怎样合译的?》一文。她介绍说:“我们合译这部书(指《我的同时代人的故事》——引者按),不是各译一半,互相校勘,而是很密切的合译:每人备一册原本,相对而坐,每句都由两人商讨,然后由我执笔写上去……”丰子恺对与女儿的合作也十分欣慰。他画过一幅《日月楼中日月长》的画送给新加坡的广洽法师。画面上除了丰一吟外还有幼子丰新枚,题词曰:“余闲居沪上日月楼,常与女一吟、子新枚共事读书译作。写其景遥寄星岛广洽上人,用代鱼雁云尔。”“日月楼”是丰子恺晚年在上海的居所,他为自己能闲居小楼,与子女一起读书译作为乐。这种性格丰一吟最能了解,所以她在回答别人询问时总是说:“他很喜欢自由,一有可能马上辞掉工作,闲居在家。因为他不喜欢受拘束的生活,在家里他可以随便想喝酒就喝酒,想画画就画画,想写文章就写。”也许是这一对父女的因缘深了,丰一吟有意无意也为父亲的创作有了种种设想。比如丰子恺过去曾把自己的散文结集出版了《缘缘堂随笔》《缘缘堂再笔》等,丰一吟为此曾建议父亲应该再出版《缘缘堂续笔》。丰子恺觉得有道理,并在他去世前完成了写作。

由于丰子恺与弘一大师的特殊因缘,也由于丰子恺本人就是一位佛教徒,丰一吟从小受到的佛教熏染自然非常之深。有意味的是,丰子恺当年是拜弘一大师为师皈依佛教,而丰一吟后来是拜弘一大师弟子广洽法师为师皈依了佛教,这样的传承关系很值得人们回味。丰一吟生前是上海市佛教协会的常务理事,她也热衷于绘作护生画。丰一吟绘护生画也是先仿作丰子恺的护生画,继而自己创作护生画。她乐于助人,而自己却过着简朴的生活。熟悉她的人都说她是“劳碌命”,其实细细想来,她实在没有为自己劳碌过什么。她常说佛心在内不在外,于是乎,常养仁爱之心便成了她时刻记取的要义。

丰一吟老师曾一度苦恼的是求画者太多。她不停地忙于“还债”。就她的本意来讲,她乐意满足求画者的要求,或许是她太包容了,以至于应接不暇。为了生活所需,她也卖画,但她从来不卖高价。这一个原则也是从她父亲丰子恺那里学来的。丰子恺于1936年写给朋友的一封信给她留下了深刻的印象,并以此鞭策自己。丰子恺在信中指出:“盖艺术品犹米麦医药,米麦贱卖可使大众皆得疗饥,医药贱卖可使大众皆得疗疾,艺术品贱卖可使大众皆得欣赏。米麦与医药决不因贱卖而失却其营养与治疗之效能,艺术品亦决不因贱卖而降低其艺术的价值。盖‘艺术的价值’与‘艺术品价值’原是两件事也。”基于这样的观念,丰一吟有时还压低价格甚至义卖以支持公益事业。此可谓得之乃父,律之于己。

我最早认识丰家的人是在1982年。当时为了撰写丰子恺散文研究的学位论文,我经大学老师李若兰介绍找到了杭州大学数学系副教授丰宁欣,又由丰宁欣老师介绍认识了丰一吟老师。当时丰一吟老师住在上海漕溪北路,那里成了我时常造访的地方。那时我还在读书,没有收入,为了解决在上海的住宿问题,丰一吟老师就在自己家里搭起一张床供我留宿。完全可以这么说,如果没有丰一吟老师,我绝对走不上丰子恺研究这条路。1987年,我出版了平生第一本书《潇洒风神》(丰子恺传),写序言推荐的就是丰一吟老师。

随着“文化大革命”的结束,丰子恺研究也开始走上正轨。虽然在那个时候,中国学术界从事丰子恺研究的人还不多,但其研究机构成立的时间,与其他学术研究机构相比,则相对较早。1984年8月,由丰子恺的女儿丰陈宝、丰一吟等发起,在上海成立了全国最早的,也是当时唯一的“丰子恺研究会”。该会不设会长,只是由丰陈宝、丰一吟作为召集人。研究会于1984年8月19日在上海丰一吟老师的家里成立。记得当时该会的最早一批会员是:丰陈宝、丰一吟、毕克官、毕宛婴、殷琦、曾路夫、陈星、潘文彦、胡治均、丰宛音、丰元草,共11人。在这11人中,丰陈宝、丰一吟、丰宛音和丰元草是丰子恺的子女;毕克官、潘文彦和胡治均是丰子恺的学生;曾路夫为雕塑家;殷琦、毕宛婴和我本人的身份则是研究者。研究会聘请叶圣陶先生和新加坡广洽法师为顾问。丰子恺研究会的活动经费主要由广洽法师捐助,日本友人木村昌一先生、香港中文大学教授卢玮銮等也有款项提供。《丰子恺研究会会章》如下:

本会蒙新加坡爱国华侨、丰子恺生前挚友广洽法师捐助基金,每年以部分乃至全部利息用作活动费、资料费、办公费等等。

本会由丰陈宝、丰一吟召集,由最初合作撰写《丰子恺传》之六人——潘文彦、胡治均、丰陈宝、丰宛音、丰元草、丰一吟以及丰子恺研究者五人毕克官、殷琦、曾路夫、陈星、毕宛婴共十一人为基本会员,于1984年8月19日下午二时半在上海漕溪北路800号13楼2室开会讨论成立。会章如下:

(一)本会的宗旨:本会为学术性的民间组织,旨在研究丰子恺的文学艺术作品、生平事迹和艺术道路,使其各方面的成就得到发扬光大。

(二)本会的具体工作:在不断收集丰子恺本人作品及他人有关丰子恺之作品的基础上,进行研究,撰写文章,或根据需要编选集子,举办其他种种活动。由召集人不定期召开会员大会,向会员汇报工作,互相交流情况,并由会员向研究会提意见、建议等。因故不能出席者,可用书面方式进行。

(三)会员的义务:会员必须真正为艺术事业而从事研究,团结互助,讲信义,顾大局。会员除研究工作外,必须随时注意新旧书籍报刊上丰子恺本人之作品或有关丰子恺之作品(包括文章、诗词、图画、雕塑等等),报道(包括只提到一下姓名的)、以及有关丰子恺生平的资料,记下其题目、发表日期、书刊名称等,汇集到研究会中。必要时并为研究会进行复制。

(四)会员的权利:会员收集之资料,在经费许可范围内,可向研究会报销,该资料即归公有。但收集者有权优先使用。会员个人为出版或发表作品而须复制时,可由研究会公款垫付复制费,出版或发表后,从稿费中偿还。研究会可以视情况以公款购买(或复制)社会上出版(或发表)之丰子恺本人作品,或有关丰子恺之作品,赠送给会员每人一份。

(五)入会手续:要加入本研究会者,必须编选过丰子恺的作品或发表过有关丰子恺的有一定份量的研究文章,经会员二人介绍,并得多数会员通过,然后入会。

(六)退会规定:如会员自愿退会,可随时提出申请。会员中如有严重违反本会会章者,经多数会员讨论,可请其退会。

本会章在执行过程中可根据需要,经多数会员通过,随时加以修改。

1984年8月19日订

丰子恺研究会不定期出刊交流资料《杨柳》。《杨柳》的创刊号出版时间是1984年9月。前8期印数很少。为手写复印本,仅研究会成员人手一册。所以从文物文献角度看,其最早的几期《杨柳》算是十分珍贵的了。《杨柳》创刊号的《发刊辞》是这样写的:

“丰子恺研究会”的会刊(不定期)——《杨柳》创刊号诞生了。她好比一株刚插活的小杨柳,在和煦的阳光下,开始长出嫩叶,抽发新枝。

《杨柳》是会员们交流经验、互通消息的园地。会员们根据“会章”规定,将收集到有关研究丰子恺的各种资料信息,集中到《杨柳》编者处,以便刊载在“蒲公英”栏内,就像把一枝蒲公英的种子一吹,让一批信息向四面八方散开,传到会员们手里。会员们采访到有关丰氏的情况,以及会员自己的情况(包括会员行踪、研究计划等),也随时寄来,以便刊载在“飞燕”栏内,让“飞燕”将这些消息送给大家。会员在工作中遇到什么疑问或困难,可在《杨柳》上征求解答或请求协助。有什么值得刊载的建议,也希望寄给《杨柳》。

我们相信,在大家的悉心浇灌下,幼小的《杨柳》必将茁壮成长,成为一株“非常强健而美丽”的垂柳。

以上这段文字写得很有“丰子恺味”,或者说很有“白马湖作家”或“立达学园”味。《杨柳》作为研究会内部交流资料,它的主要栏目有两个:一个是“蒲公英”,是一组最新丰子恺研究成果的索引;另一个是“飞燕”,是新近见诸报刊的有关丰子恺的文章索引。《杨柳》上也发表一些文章,主要是纪念性或报道性的内容。从1985年11月第9期开始,《杨柳》由我负责托人打字油印(曾在弘一大师·丰子恺研究中心工作的邵小宝女士即是当时主要的打字人员)。从第9期至第12期,《杨柳》为双月刊,从第13期起,改为季刊。《杨柳》改油印后,印数略有增加,但也仅二、三十份不等(视不断增加的会员人数而定)。丰子恺研究会成立后,丰陈宝老师曾撰文《“丰子恺研究会”的成立及其活动》发表在1985年11月30日的《中国美术报》上。《新加坡新闻》1987年10月16日刊出《丰子恺研究热》一文,其中在评述丰子恺研究会时说:“会员及顾问几乎网罗了大陆所有丰氏艺术研究者。该会编辑印行了会刊《杨柳》,已经出版了十多期。……这个研究会还受到了海外和港澳学者的关注与支持。其中有力人士包括新加坡的广洽法师,还有香港作家明川女士等。”

1984年的时候,社团登记制度尚未健全,所以在丰子恺研究会成立时,并未向任何部门登记。1989年底,全国实行严格的社团登记制度。1989年12月26日,研究会召集人丰陈宝、丰一吟等备全有关资料,向民政部社团管理司申请登记。三个月后,也就是1990年3月,民政部的复函寄到,表示成立研究会须先由业务所属单位文化部作出审查,方可向民政部申请。1990年4月,上海方面备妥的资料委托北京的会员毕克官先生代向文化部申请。但邮件居然丢失。此后上海方面直接将资料寄文化部。1990年11月5日,文化部复函寄至上海,表示“全国性社团暂停审批。目前要求新成立的社团较多,待整顿工作结束后再办理审查手续。”同时又表示:对丰子恺研究会如何确定其主管部门,似须民政部、社科院具体商议。1991年4月,文化部又致函研究会召集人,表示:“有关丰子恺研究会的材料收悉。根据中宣部、民政部《关于社会科学、文化艺术类社会团体业务主管部门的职责分工及委托管理的通知》精神,我部不宜对你们的申请进行资格审查。”至此,研究会申请登记事宜未有结果。

由于当时丰陈宝、丰一吟均已退休,丰子恺研究会不可能挂靠在她们的原工作单位,而在那个时候,其他会员尚无力担负起这项工作的职责。于是,丰子恺研究会的道路,只有解散一途。一年以后,也就是《杨柳》出版至第35期时(1992年3月),存在了近八年的丰子恺研究会无形解散。在丰子恺故乡浙江省桐乡县(目前为桐乡市)的关心下,1992年5月3日,桐乡丰子恺研究会宣告成立,并在石门镇举行了成立大会。这个研究会与前述之研究会当然是两回事,而我本人也没有参加这个社团,只是在后来作为顾问关心该会的运作。这个研究会的会刊也沿用《杨柳》之名,第1期出版于1992年6月(季刊),只是由于该会没有人专门负责此事,时至今日,仍然由我在帮助刊印。此后,上海黄浦区也成立了丰子恺研究会,江苏泰州成立了“弘丰艺术研习会”,我也都是作为顾问关心其事。

大约是在1994年,那时我经常到朋友李庆西的家中去喝茶。说是喝茶,其实只是聊天而已。我们曾说起事业方面的话题,李庆西忽然蹦出一句话:“你完全可能成立一个有关弘一大师或丰子恺的研究机构!”并说如果确能实现,那一定会在海内外引起大的反响。当时我正主持着杭州师范大学(原杭州师范学院)的学报编辑部,工作做得热火朝天。若要成立这样的研究机构,必舍弃学报不可。我知道李庆西的点子很好,他是从我对中国文化贡献的高度来看待这个问题的。他的理由很简单:杭州师范大学的学报可以没有我,我离开后必有人担当起责任;而弘一大师或丰子恺的研究机构就不同了。且不说中国还没有这样的机构,就是有人想成立,也力不从心,唯有我能肩负起此项重任。对于这样的抬举和赞美,我实在不敢当。但想想也是,还有谁(就年纪、研究经历、社会活动能力、身体条件、敬业程度等等综合而论)会如此辛苦地承担这项工作呢?对于李庆西的建议,我一直铭记于心,并未过多的张扬。1995年夏,杭州师范大学组织各部门负责人前往浙江浦江仙华山开暑期工作会议。会议期间我与当时的中文系主任彭少健(后任浙江传媒学院院长)住在同一个屋里。记得在一天夜里,两人躺在床头说话,我曾把此一设想说给他听——这是我第一次对本校的同事说起此事。(说来也巧,这位彭少健主任后来居然成了杭州师范大学的副院长,在召开成立研究中心的评估会时,我居然可以用那一天夜里的谈话作为此意并非心血来潮水的证据。)但说过以后,也就罢了,并没有为此作特别的努力。1997年春,我接到台北弘一大师纪念学会的邀请函,邀请我参加于这一年夏天在台北举行的第二届弘一大师德学会议。自从准备参加这次会议起,成立弘一大师或丰子恺的研究机构的念头又被激活。这一年6月的一天,我请求杭州师范大学的林正范校长给予接见,而林校长居然也愿意听取我的陈述。记得那天我与林校长进行了近两个小时的长谈,一起分析了成立这种机构的必要性和可行性。我们在以下问题上达成了共识:一、成立有关弘一大师或丰子恺的研究机构,本校在学术上处于有利的地位;二、弘一大师、丰子恺二人在文学、教育、艺术理论、音乐、美术和哲学等领域均有很高的成就,而杭州师范大学在这些方面都有相关的系科专业,成立研究机构可以对这些系科专业的教学和科研有所助益;三、李叔同和丰子恺都是大教育家、文化伟人,又曾是我校的教师或学生,他们的人格修养、美育理想对大学生会有潜移默化的影响。经过这次交谈,林正范校长同意成立这样的研究机构,并与我一起确定了“弘一大师·丰子恺研究中心”的名称。1997年8月,我从台湾开会回来后就着手筹备成立研究中心。1997年10月30日,学校下达文件,成立弘一大师·丰子恺研究中心,任命我为研究中心主任,当时就邀请了丰一吟等前辈作为研究中心的顾问,且丰一吟老师还用自己的绘画作品进行义卖,筹得大量资金,有力地支撑了研究中心的初期运作。1998年9月,中心名称由赵朴初先生题写。

近五年来,丰一吟老师身体一直不好。两年前我曾经分别到医院和她的家里去探望过。而近两年来,由于疫情不时作乱,我则没有再去看望过她老人家。在这期间,她也由其家人陪伴去过桐乡老家,记得我还责怪过其女,以为疫情期间不该让老人家出门。如今丰一吟老师去了另一个世界,愿她一路走好、乘愿再来。

本文转自公号“丰子恺旧居陈列室”

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵