一、“机器妻”:定义与分类

机器妻想象,即颠覆传统婚恋关系、以某种机器人为妻的想象。人与机器妻之间的关系属于人机情爱关系中的人机婚姻关系。另一种人机情爱关系是人机之恋,或曰机器人之恋,它将机器人视为情爱对象,但并不必然导向人机婚姻。在文化史中,人机之恋要比人机婚姻叙事常见得多。但与人机之恋相比,人机婚姻意味着更日常的人机交互、更显性的伦理纠缠和更严肃的两性权力态势。在大众媒体上,人与机器人或AI(人工智能)的婚姻,也比人机之恋更易引人关注。日本男子迎娶虚拟偶像“初音未来”、西班牙艺术家阿莱西娅·弗拉米斯(Alicia Framis)欲与AI“全息投影人”组成“混种夫妇”(hybrid couple),均引发网络热议。关于人机婚姻的文艺叙事既包括机器妻叙事,也包括机器夫叙事。它并不一定就是科幻叙事,即便属于科幻叙事,也多属于软科幻。

东京男子近藤显彦和初音未来结婚

1907年,作者署名日本罗张氏、由横竖无尽室主人译述的小说《机器妻》由上海新世界小说社出版,其后又在改良小说社重版(1909年),并在《盛京时报》上连载(1912年)。在此,“机器妻”说法早于“机器人”概念而出现。在1911年的《东方杂志》中,“机器人”被作者用以描述“非常像人的德国仿人自动机”,而不是作为robot概念的翻译而出现——robot之雏形直至1920年才出现在卡雷尔·恰佩克的剧作《罗素姆的万能机器人》(Rossum’s Universal Robots)中。在《机器妻》中,男主角对一名神秘女子一见钟情,但她实为红雪娘的机器替身。最终,经朋友牵线,他与红雪娘本人喜结连理。《机器妻》并未真正讲述男性与机器人的婚姻故事,但小说仍被命名为“机器妻”,结尾还有“机器妻的来历”和“机器妻的小说儿”等说法。“机器妻”之命名显然是吸引读者的营销策略。本文受该小说标题启发,取“机器妻”字面之意(即机器人妻子),来概括男性与机器人妻子间的故事。

人与类人机器人之间具有双向关系。在此,类人机器人对应的英语概念包括android、humanoid automaton、robot和hubot等,只是这些机器人在日常语用中也常被统称或简称为robot。一般而言,类人机器人(以下简称机器人)是人的模仿和拟态,但在隐喻关系中,机器人也可以是人的状态或变异体。在人们的想象中,人机之间的状态是流动的,即机器人可以拟人化,人也可以机器人化。与之相应,本文将机器妻想象分为以下三类:一是娶机器人为妻(robot as wife),即机器人模拟和扮演妻子的角色(robot wife或artificial wife),这类叙事更清晰地展现了男性的人性、欲望以及机器对女性角色的扮演;二是机器人替代妻子(robot as wife double),以此来弥补她的缺席、出局或离世,这类叙事多讨论对男性情感或欲望的补偿;三是将妻子转为机器人(wife as robot),把人类女性机器化,例如女性在婚姻中如同机器人般存在(robot-like wife),乃至男性直接将其改造成机器人(robotized wife),这类叙事主要展现两性关系的失衡和男性对女性的压制与矮化(即婚姻双方只需要男性有自由意志),其现实意义不仅在于对男性强权的批判,也在于催促女性思考自身的存在状态。可见,机器妻叙事的起点经常是以机器人为媒介或方式对女性的模拟、替代或压制。与人类女性相比,机器妻是后天、人为的存在,同样也是政治和伦理的议题。

本文聚焦从《机器人趣话》(1996年)到《非诚勿扰3》(2023年)之中的中国机器妻想象,考察其内容特点,观察其背后中国社会对待机器人、科技、性别和婚姻关系的态度及这些机器妻叙事所折射的观念变迁。在此之前,有必要先了解在世界机器妻叙事中极具代表性的美国和日本机器妻叙事。在以上三种机器妻想象类型中,美国机器妻叙事兼有三种类型,日本和中国则主要是前两种类型。

经典小品《机器人趣话》

二、女权印记:美国机器妻想象掠影

19世纪中期,伴随工业革命带来的技术想象以及家庭、婚恋观念的变化,娶机器人为妻的叙事开始出现在美国文学中。在乔治·黑文·帕特南(George Haven Putnam)的小说《人造母亲:婚姻幻想》(The Artificial Mother: A Marital Fantasy, 1894)中,男主角自认为是妻子的主人,妻子不应将主要精力放在孩子身上,他希望重新夺回对妻子的绝对掌控。为了让妻子回来侍奉他,他使用机器妻来照顾孩子。但妻子看到机器妻后感受到威胁,并与后者发生冲突。在爱丽丝·富勒(Alice Fuller)的小说《订制的女人》(A Woman Manu- factured to Order,1895)中,男性将婚姻和配偶完全商品化,他们不仅可以订制妻子,还可以在不满意时退货。男主角因女友固执且有女权意识,于是订制了不会吹毛求疵的“漂亮女人”取而代之,但机器妻无法满足男主角的精神需求,最终他还是回到了前任女友的怀抱。这两部作品均出现在西方第一次女性主义浪潮期间,“人造母亲”和“订制妻子”在一定程度上都是男性企图完全掌控女性或抵制女权的工具。但这种尝试最终均未奏效,这种结果至少有两种解读:一是在社会层面,在工业革命引发的社会精神范式转化过程中,人们并不想让家庭空间也被科技和机器所冲击;二是在性别层面,富勒等女性作家“认识到了男性征服和物化女性的方式,用自己的故事来批判男性对妇女和家庭生活的控制欲”。

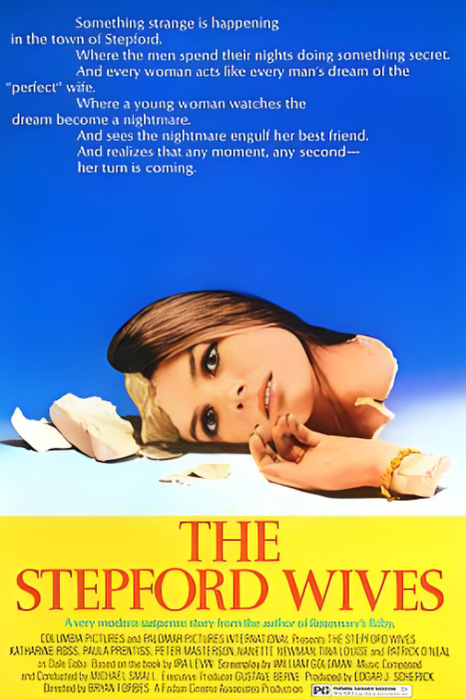

在将妻子转为机器人的叙事中,艾拉·莱文(Ira Levin)的小说《斯戴佛贤妻》(Stepford Wivies,1972)及其电影改编是难以超越的经典。小说故事发生在由美国白人男性主导的斯戴佛小镇中,这里的女性是完美的家庭主妇,是英国维多利亚时代“家中天使”(angel in the house)的机器版,任由其丈夫支配。原来,男人们将妻子们改造成了机器人式“贤妻”。这种状态与有着强烈女权思想的女主角乔安娜发生了激烈冲突。小说不仅提及当时多个女权主义者的名字,还让乔安娜直接表态:“我对政治以及女性解放运动感兴趣,很感兴趣。”但在斯戴佛小镇,女性协会早已解散,乔安娜组织的女性茶会也无法进行。尽管极力抗拒,但乔安娜最终也难逃被改造成机器人的噩梦,且改造的下个目标也已出现:一名刚搬来不久的黑人女性。这部小说参与了当时的美国第二次女性主义浪潮,并展现了两性的愿景与焦虑。1975年,小说就已被改编成电影。为避免自己像闺蜜波比那样被改造成机器人,乔安娜不断挣扎,因为对有女权意识的女性来说,没有比被规训为无意志的顺从机器或人偶更可怕的事情了。在电影末尾,眼眶漆黑的乔安娜“机器副本”出现,令人联想到德国作家霍夫曼的小说《沙人》(Der Sandmann,1816)中没有生命和灵魂的仿人自动机器奥林匹娅;在没有后路的封闭空间里,机器乔安娜拿着被用作凶器的丝袜,缓缓地朝乔安娜走来。最终,机器副本代替了乔安娜本人,这部电影就此成为惊悚片。

此后,“Stepford wife”进入“牛津学习者词典”,指代“行为和思想不独立、总是遵循社会公认规则、不假思索地服从丈夫的女性”。将没有灵魂的机器人作为或代替爱人,《斯戴佛贤妻》在西方文学、文化史中并非孤例。在《沙人》中,男主角纳塔奈尔需要的并不是理性且言语犀利的未婚妻克拉拉,而是没有思想、默默倾听、机械回应的自动机器。在西方文化中,人机之恋和人机婚姻有着共同的文化渊源:希腊神话中的皮格马利翁传说。在皮格马利翁的母题史中,“非人之恋”想象最为常见,但“非人婚姻”也在故事内核之中,因为皮格马利翁最初不想娶世间女子,并最终与活起来的雕塑结婚。在德语小说《皮格马利翁》(Pygmalion,1920)中,艺人巴莱斯塔作为部分“现代皮格马利翁”的代表露出原形:让复制他所爱之人的机械人偶“活起来”只是他的表层欲望,因为他需要的绝非“活起来”但不受他摆布的嘉勒忒娅,而是一个供他投射情感和欲望的顺从人偶。面对有自由意志的“成活人偶”,他的反应是命令她再“死去”“做人偶”。在这类“现代皮格马利翁”眼中,其欲望对象最好是活起来的,但也应该是顺从的;如果只能二选一,他宁选后者,而非前者(即读者对皮格马利翁故事的第一印象:让没有生命的雕塑活起来)。为确保顺从,他的“雕塑”甚至可以重回静止或无生命的状态。但实际上,这并未违背皮格马利翁原型的原初诉求,即对女性、情爱和婚姻的绝对把控;女性作为对象的呈现状态固然重要,但“活起来”却非唯一答案。相比古典前辈,巴莱斯塔这样神经纤细的现代皮格马利翁似乎更需要通过对情爱的绝对把控而在祛魅的现代世界中找到安全感。

在《斯戴佛贤妻》的第二次电影改编《复制娇妻》(2004年)中,女科学狂人克莱尔指使丈夫麦克团结小镇男性,先将女性改成贤妻,然后再改造男性,最终在斯戴佛小镇构建没有情感欺骗、夫妻关系和谐的乌托邦。小镇女性被改造成“活芭比”后,她们的体操运动是穿着连衣裙和高跟鞋模仿洗衣机轮转。丈夫们还手握写着她们名字的遥控器,可随意调配她们的身材和模式。但这种看似男性人间乐园的景象被拒绝接受改造的女主角乔安娜打破。在小说原著中曾许诺乔安娜从内部瓦解男性协会组织的丈夫瓦尔特,在这部电影中终于行动起来,他与乔安娜合作摘除了斯戴佛贤妻脑中的芯片,从而解放了她们。相比小说,乔安娜不仅未被机器人化,故事结尾还出现了性别反转:一是克莱尔实际上早已杀死出轨的丈夫麦克,并用机器人副本取而代之,指使他去团结斯戴佛男性;二是其他男性最终反被妻子压制,“斯戴佛贤夫”代替妻子在超市里购物,性别反转的新乌托邦出现了。但这种反转预示着,以机器人为中介的两性角力还未结束。

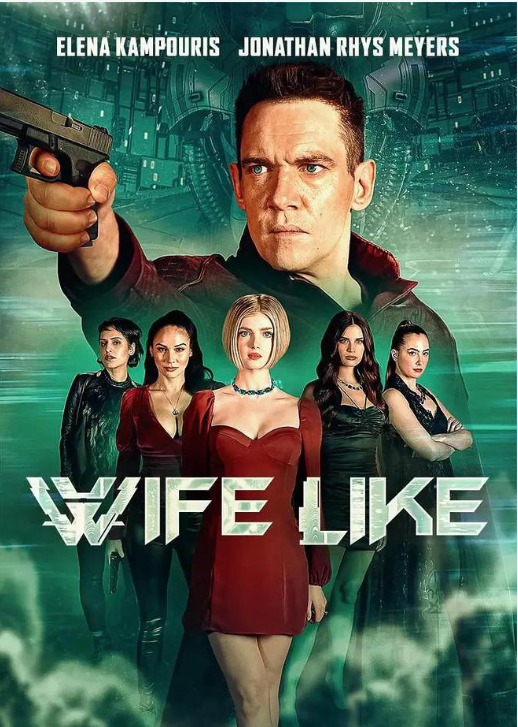

近年来,伴随着人工智能和机器人技术的发展,关于机器人婚恋的想象开始增多。在电影《仿生人妻子》(Wife Like,2022)中,威廉是仿生妻公司雇佣的特工,负责处理萌发自我意识的仿生妻。为得到女孩梅瑞狄斯,威廉不惜杀死她,并用仿生机器人复制了她。威廉给仿生人洗脑,并让她相信自己是威廉之妻,企图在身心两方面都控制她。对于威廉和斯戴佛男性来说,女性最好的存在状态就是顺从机器,即把女性还原为机械的存在。只是这种女性机器不同于法国哲人拉·梅特里所提出的朴素等式“人是机器”,因为这种机器不仅是物理或化学反应的结果,而且其“意志”最好完全服务于或等同于男性的欲望;如果人类女性不能服从男性意志,那么男性会用无自主意志的机器副本取而代之。后来,梅瑞狄斯逐渐找回生前记忆,开始带领女性仿生人对抗仿生妻公司以及男性的压迫。以上两部电影借由机器妻来展现男性对女性的绝对压制欲,而反对男性对女性的机器人化改造,自然也成为女权运动的直接诉求。在电影《赛博新娘》(Cyber Bride,2019)中,配角达伦不仅希望完全控制女性和婚姻,还有以机器妻为媒介施加给女性的更黑暗的欲念。妻子因为家庭暴力而离开达伦,于是达伦订制了妻子的机器副本,并对她大打出手,还命令她表现出求他饶命的样子,就算机器妻脸上皮开肉绽到漏出电线也未收手。对他而言,机器妻既是替代,也是其黑暗欲望的输出口。最终,机器妻们失控,并开始报复男性。

在西方传统女性机器人叙事中,“既有对女性的物化、矮化与妖魔化,也有男性欲望、恐惧与危机的显影”。美国机器妻叙事是西方女性机器人叙事的重要组成部分。相比西方女性机器人叙事中的其他作品,美国机器妻叙事中男性对女性的掌控意志更明显,两性角力更激烈,机器妻叙事与女权诉求关联也更紧密。与之相比,日本作品中的机器妻则更多与男性愿景、成长和情感补偿有关。

三、男性愿景:日本当代机器妻想象

在1996年央视春晚小品《机器人趣话》中,机器妻由日本制造,这对于中国当代观众来说并无 “违和感”,而是与当今人们对机器人妻子的想象相符。以“日本”和“妻子机器人”为关键词,能检索到大量媒体报道。实际上,日本“非人之恋”想象存在已久。在日本文学史中,无论是小泉八云的《屏风少女》(衝立の乙女,1904),还是江户川乱步的《非人之恋》(人でなしの恋,1926),都给读者留下了深刻影响。在手冢治虫的短篇漫画《圣女怀孕》(聖女懐妊,1970)中,宇航员南川向机器人玛莉娅求婚并与之结婚,尽管这种人机婚姻在地球道德观念中并不被允许,但好在他们生活在外太空。婚后南川不幸离世,玛莉娅在神力帮助下生下人类婴儿,仿佛南川重生。在当下的日本科幻中,亦有不少作品讨论机器妻话题,这些作品可分为两种叙事模式。

第一种日式机器妻叙事对应“娶机器人为妻”叙事,展现了人们对人机婚姻共存的尝试,其中机器妻为男性全心全意地付出,“人夫机妻”相敬相爱,而人与机器的“思维”差异也引发了喜剧效果。在杉浦次郎的漫画《我的妻子没有感情》(僕の妻は感情がない,2019)中,“社畜”拓真因为一句玩笑话而开始了与家政服务机器人米娜的夫妻生活。在科幻剧《PIPLE:和AI的结婚生活开始了》(ぴぷる~AIと結婚生活はじめました~ , 2020)中,工薪族摘木在三名女性中最终选择了AI妻子Piple。虽然电视剧开头即指出,日本社会不同群体对于机器妻的态度迥异,但故事主线仍然走向了和谐的人机婚姻。作为剧中反对机器妻的代表,夙川也在家中藏着爱人的机器人副本——他并非真正反对所有的人机亲密关系,而只是反对他人的人机亲密关系。作为机器妻,Piple是奉献型人工智能,在听到情敌说自己对摘木的身心健康不利后,竟启动了自毁程序。最终,Piple在一年后被重新制造出来,带着“前世”留下的与摘木特有的打招呼方式,回到了摘木身边。

第二种叙事则对应“机器人替代妻子”叙事,主要讲述妻子的机器人副本仍在为生前的丈夫默默付出的故事。《世界奇妙物语》之《爱妻屋老板》(奥さん屋さん,2006)讲述了半泽在梦中陪伴机器妻的故事。半泽因疲于工作而冷落了妻子,妻子在孤独中突然离世,独留半泽内疚不已。在梦中,他从“爱妻屋”带回了妻子的机器人副本。后来,机器妻因电量耗尽而停机,半泽需要不断地凝视机器妻才能为其充电,这就类似于《沙人》中的机械人偶是在男主角的不断凝视下才浮现出目光活力,或《画壁》中的画中美人是在朱孝廉的着迷凝视下才在画中世界活了起来。半泽不离不弃地陪伴着机器妻,借此弥补了自己曾经的缺席,慢慢消解了对妻子的愧疚,并在机器妻的鼓励下开始了新生活。在日本电影《AI智能恋情》(2015年)中,医生尾崎用机器人模拟去世的挚爱妻子,但他始终认为机器人无法替代妻子,机器妻则卑微地追求着丈夫的认可。即便丈夫去世50年后,机器妻仍去墓地缅怀丈夫,以此证明“对他的爱并不是程序的设定”。

因为难以网罗全部美国和日本、特别是日本相关叙事作品,以上尚非美、日机器妻叙事的全貌。若基于以上作品尝试管窥两种社会文化中的机器妻叙事,却也不难窥见其间差异:美国机器妻叙事已有较长的传统,且一开始就有极强的女权印记,多展现出两性的冲突与批判的精神;而21世纪以来的日本作品却展现出一种和谐感和治愈性:男性尝试人机婚姻,经历令人忍俊不禁的故事,但并未真正被质疑,也难有严肃的女权讨论,而机器妻全心全意为男性服务,也成为日本“社畜”的情感补偿或成长媒介。在《爱妻屋老板》中,半泽在机器妻的帮助下解开了心结、得到了救赎;而在美国科幻电影《敌人》(Foe,2023)中,妻子则在与“机器夫”的交往过程中更加坚定了自己的决心:离开控制欲极强的真人丈夫,找到自己想要的生活。日本和美国的这两部电影同样以机器人为媒介来讨论婚姻,但在两性关系上走向了“立”与“破”两种不同的结局。简言之,美、日机器妻叙事分别强调了机器妻之内涵的两极:对女性的威胁性替代,对男性的愿景性补偿。这也映射了两种社会文化中两性关系和婚姻伦理的差异,例如人们对妻子顺从男性的理解。与两者相比,中国机器妻叙事亦有自身特点。

四、中国文艺中的机器妻故事

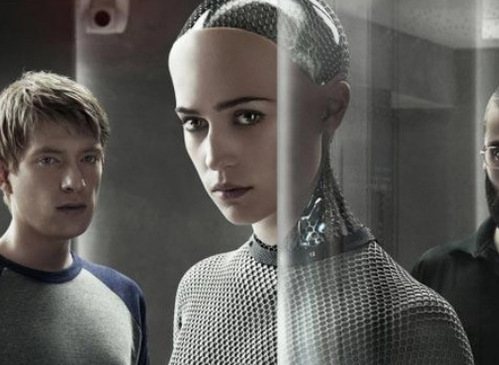

在世界科幻史中,人机婚姻想象不及人机之恋想象常见,后者不仅贯穿世界科幻史,还催生了一系列经典作品:霍夫曼的《沙人》、法国作家利尔-亚当的《未来夏娃》(L’ Eve future,1886)、日韩电影《我的机器人女友》(2008年)以及英美电影《她》(Her,2013)和《机械姬》(Ex Machina, 2014)等。但在中国科幻中,人机情爱关系主题的佳作却主要出现在人机婚姻想象即机器妻想象中。在世界机器人叙事史中,“机器夫”叙事显示度相对较低。阿西莫夫的《两百岁的人》(The Bicentennial Man,1976)提及机器人丈夫,但这是安德鲁在 “变人”过程中的必要步骤,而非女性欲望使然;电影《敌人》中的“机器夫”也是在女主角不知情的情况下代替不在场的丈夫而出现的。“机器夫”叙事在中国文艺中也同样如此。音乐影片《做个梦给你》(2017年)中虽然出现了机器人丈夫,但他仅是离世丈夫的机器替代,妻子并不知情,知情后也不接受。网络电影《所爱非人》(2016年)中的女主角发现“丈夫”实际上是机器人后大惊失色。原来,丈夫制作了自己的机器人副本,想借妻子做人机交互实验,而妻子逐渐对“机器夫”产生了感情,但最终发现自己也不过是科学狂人的机器玩偶。相比“机器夫”叙事,机器妻叙事在中国人机婚姻叙事中占据数量上的压倒性优势。

不同于20世纪欧美科幻作品中令人印象深刻的人机二元对立宏大叙事,中国科幻中的机器人很早就进入了日常生活空间,中国机器人叙事很多都是日常叙事。在魏雅华的小说《我决定与机器人妻子离婚》(1981年)中,男主角得到了在机器人超级市场“购买妻子”的机会。作为商品的机器妻令男主角感到“目不暇接、眼花缭乱”,并最终挑选了机器人丽丽,“她对我百依百顺,她的模样像天仙,她的性格像天使”,让“我在温柔之乡中沉沦”。没有灵魂并无条件顺从的丽丽执行了男主角醉酒后的指令,烧掉了重要的科研材料,最终酿成大祸。这部短篇小说是20世纪80年代初最重要的中国科幻作品之一。在由王朔和冯小刚编剧的国产喜剧《编辑部的故事》第22集《人工智能人》中,李冬宝对类人机器人的想象受到好莱坞人机对抗叙事的影响,但他仍有乐观的科技想象,相信高仿真机器人能够帮助到人,反倒是人本身充满了缺点;余德利还偷偷打听机器人公司是否有做家务的机器人,似乎希望找到机器人老婆或佣人。1996年,冯小刚和张越编剧、蔡明和郭达表演的小品《机器人趣话》登上央视春晚舞台,讲述了单身汉购买机器妻后引发的种种搞笑场景。在网络小说《每人一个机器人老婆》(2019年)中,主人公管炫穿越到一个没有自然女性的异世界,在现实世界中深受娶妻困扰的管炫遇到了希希,并与这个立方体形状的“妻子”相爱。2023年底,冯小刚执导的《非诚勿扰3》上映,让机器人妻子的话题再次进入人们的视野。与《我决定与机器人妻子离婚》以及电影《错位》(1986年)等20世纪80年代的机器人叙事相比,90年代以来的相关作品减少了社会隐喻,增加了对性别和人性的思考。

其中,《机器人趣话》是小品黄金时代的重要作品,在不少观众心中留下了深刻印象。除了喜剧效果,小品对机器人与性别问题的探讨同样经典,而《非诚勿扰3》在主创人员、机器人想象和内容风格等方面都与该小品紧密关联。下文主要讨论《机器人趣话》和《非诚勿扰3》这两部作品。《人工智能人》亦是冯小刚参与创作的作品,且同为女性机器人叙事,所以本文也将其纳入观察范围。

五、《机器人趣话》:男性欲望及其消解

爱情和家庭主题在央视春晚小品中举足轻重,女性权益也是春晚的重要话题。在《机器人趣话》里,男主角是一个平平无奇的单身汉,却希望拥有完美的妻子。在看似完美的机器人面前,他开始丑态百出。虽然《机器人趣话》极具喜剧效果,但不可否认它展现了严重失衡的两性关系,主要表现在以下几点:

其一,男主角厌恶世间女性,用机器人取而代之。“单身这么多年,我一直没找到合适的女朋友。我发现一个十全十美的都没有,我在人堆里算是待烦了,所以我干脆订购一个机器人做老婆,人的缺点毛病她一概没有。”这段开场白不仅令人联想到皮格马利翁,还契合了演员蔡明的最初设想,蔡明回忆说,“我觉得人一定是有缺点的,人无完人,金无足赤,如果你想找一个完美的老婆,除非你娶一个机器人”,于是便找冯小刚创作了《机器人趣话》。随着中国社会对机器人的认知经验逐渐增多,蔡明关于“只有机器人才完美”的想法在当下或许已经很难获得多数人的共鸣,而且它与西方对机器人想象的传统大相径庭。在西方传统中,拉·梅特里及其之前的主流看法是“人机类同论”,但机器人从1800年前后开始逐渐成为一种 “亏欠式的人”,即欠缺人之基本要素(情感、情绪和智能等),只有部分种族、性别或政治群体才在西方传统中被比喻为机器人。但在20世纪90年代,认为“机器人是完美的”也许是中国社会对机器人的共同想象,只是国人不像《斯戴佛贤妻》中的克莱尔那样,在遭遇情感欺骗后才认为“忠诚”的机器人完美,而是怀揣对科技的乐观想象,这与中国社会的现代化进程以及科技进步所被寄予的厚望有关。从《人工智能人》和《机器人趣话》中均可窥见,20世纪90年代的中国社会愿意相信机器人及其所代表的新科技能为社会和个人发展带来福利。与“人的缺点毛病她一概没有”的机器人相比,人才是不完美的存在。这种想象在21世纪的中国文艺中虽然减少,但仍会出现。在魏雅华的小说《别跟机器人谈恋爱》(2018年)中,关于机器人丈夫的想象被一笔带过:“我还真想找个机器人丈夫呢!那多好,又乖觉、又听话、又勤快,任劳任怨,会来事儿,还不乱发脾气,还特忠实,不会沾花惹草、偷腥偷嘴,这么好的丈夫,天底下能找到吗?”在《非诚勿扰3》中,阿卡帕尼公司生产的是“跟真人没有分别的机器人,唯一的区别就是比人聪明、比人听话、比人实诚”。相比而言,美国作品中虽然也强调机器妻的某种优点,但总体上却不倾向于想象她是完美的。

其二,男主角订制机器人妻子,希望她百依百顺,“你让她干什么她就得干什么,舒服呀,而且我还是按照毛阿敏的模样定做的呢”。他希望机器人外貌上模仿自己喜欢的明星,并认为自己掌控妻子、妻子顺从才是理想的两性关系。随着故事的展开,观众得知,机器妻产自日本,并暗示她的身份是日本而非中国女性,这在一定程度上消解了中国观众的不适感。

其三,男主角将女性和妻子物化和商品化。订制妻子是对女性的物化,那句“怪不得给我打了八折呢”则展现了他心中对女性的商品化和矮化。此外,他还拥有对女性的改名权:从“缺心眼子”改为“菜花”。两种命名都是以机器人为媒介对女性的矮化和污名化。

其四,男主角企图决定女性的秉性,不断“调节”女性的“模式”。男主角手中的遥控器,无疑就是“斯戴佛丈夫”的操纵棒。不同模式决定了不同的两性关系。在不同模式间不断切换的男主角或许自己也没有某种单一的理想妻子模式,而是在不断地尝试满足自身的喜好,试图控制两性关系,要求女性满足自己的无限欲望。他还坚决避免女性太过强势和功利,以保障自己的控制欲和物质享乐。

其五,男主角借用女性机器人发泄怨气、报私仇。例如他通过操控有蔡明外貌的机器人来发泄怨气:“蔡明啊蔡明,你也有今天啊!”通过以机器人为媒介来压制自己平时只能屈服的异性,男主角内心的权力意志和赤字得以补偿。

这种两性失衡从理论上讲很容易招致对男性欲望的批评,特别是在当下的社会语境中。但值得注意的是,在《机器人趣话》的“B站”评论区中,涉及这种性别失衡的评论却凤毛麟角。而另一方面,性别失衡也并非这部小品的全部内容。《机器人趣话》不仅展现了男主角类似美国机器妻叙事中男性的控制欲,也在喜剧效果中解构和惩罚了这种欲望:温柔贤惠型机器妻太客气,清洁型机器妻的自我清洁方案太可怕,善解人意型“机器妻”在字面上执行任务、打了男人耳光,这些都让男人无法接受,所以最终他的机器妻方案宣告失败。同时,当日产机器妻太过于温柔顺从时,男主角又表示中国男人并不习惯这样。这似乎预示着一种中庸的方案:科技能让男性的“或然婚恋”成为可能,但男性的欲求不能走得太远,字面意义上的欲望满足让男性自己也无法接受,两性之间需要制约与平衡。

这种制约与平衡在《机器人趣话》的改编中得到进一步体现。自1996年播出以来,央视和地方电视台至少有四部《机器人趣话》改编。相比而言,这些改编有的实现了性别反转,有的弱化了性别操控。例如,《新编机器人趣话》(2015年)反转了性别,但并未引发过多“违和感”。在《新编机器人趣话》中,女方希望机器人配偶是“长腿欧巴”,这不过是当今都市青年女性的日常话语和异性消费行为的再次显现,同样显得自然而然。此外,“B站”网友对《机器人趣话》进行了更接近亚文化的改编,有的网友将其漫画化、二次元化,使其越发融入当下的多元文化。在原作也再次回到观众视野后,不少网友都感叹其内容“太超前”,称其为“神预言”。

六、《非诚勿扰3》:集合优点的机器妻

《非诚勿扰3》是中国首部广受关注的人机情感主题原创电影。在《机器人趣话》中,机器人替代的是身份,即缺席的妻子,而《非诚勿扰3》中的智能人直接替代具体的人,即不在场的真人梁笑笑。故事时间设定在2031年,智能人已从硅基转为碳基,“身上没有任何金属部件”,进而拥有了机器人的“后身体”。在与人的赛博格式“后身体”的“双向奔赴”中,人机差异逐渐消弭,真假梁笑笑在此已然人机莫辨。秦奋虽是没有原创技术能力的皮格马利翁,但他仍然孜孜不倦地改造智能人笑笑,将她从“好玩儿”的机器转变成自己的理想爱人。《机器人趣话》上演于春晚喜庆的氛围中,而《非诚勿扰3》则是在“多巴胺风”的未来世界中——在此,只有人机情感摩擦,没有任何实质性的安全风险,智能人笑笑坚持的原则更是“凡是客户需要的,就是我们乐于奉献的”。

冯小刚表示,舒淇在《非诚勿扰3》中需要有四种饰演,即真笑笑、智能人笑笑、真笑笑演智能人笑笑、智能人笑笑演真笑笑。在电影中,秦奋本来等待真笑笑,后来用智能人暂时替代真笑笑。之后秦奋逐渐适应了真笑笑扮演的智能人笑笑,并越来越喜欢她,最终扮演真笑笑的智能人笑笑不得不离开。但在《非诚勿扰3》中,不少观众疑惑于最后离开的是智能人还是真笑笑。电影有两种解读,一是表层叙事:随着时间推移,秦奋发现年轻版的智能人笑笑实际上是真笑笑,那么最终离开的笑笑是假扮笑笑的智能人;二是延伸解读:智能人笑笑之所以有那么多真人的痕迹和功能,是因为有真笑笑的授权,最终离开的是真笑笑,因为骄傲的她发现自己现在已非秦奋的理想爱人,于是选择出走。两种解读要回溯到真笑笑作为环保代表回来时与老范达成的保密协议上:一种可能是真笑笑替代了自己的智能人替身,扮演智能人并进入秦奋的生活,直到他最终发现;另一种可能是真笑笑给予了智能人笑笑全面授权,后者变成了年轻版的笑笑,从而也成了秦奋眼中的理想笑笑。但无论哪种可能,面对被机器人替代的情况,笑笑想到的都不是反抗,而是顺势和出走。

两种解读都有证据,也均有缺陷,但不管从何种角度解读,观众都能窥见秦奋欲望的落脚点:笑笑的有趣灵魂,仿生人的年轻身体。为此,他利用智能人身体与意识的可操纵性,不断升级女性的“性能”。他原本想要的是真笑笑的回归,但最终却在改造后的智能人身上找到了理想笑笑,而这种理想版本只能通过人机结合体才能实现。最终,陪伴他的不管是智能人还是真笑笑,她都变成了他想要的状态,即半人半机器的妻子。在《非诚勿扰 3》中,男性的愿望得到实现,但他也不得不有所妥协,其“人夫机妻”的关系并未像日本机器妻叙事中那般和谐。

尽管男性的出发点有所差异,但《机器人趣话》与《非诚勿扰3》中讨论的“机器妻”话题有不少联系,且两种机器人都忠实地按字面之意来执行男性的指令,制造出了喜剧效果。在这两部作品中,真人女性都在某种程度上不在场或出局。随着时代的变迁,也鉴于年龄的差异(秦奋已将近70岁),《非诚勿扰3》弱化了男性对女性的操控,男性欲望的表达变得含蓄化。此外,建国对秦奋的专情最终落脚在秦奋的智能人副本上,这同样映射了时代变迁:从他象征性极强的名字和工作单位,到变装与性别重构,再到他以秦奋机器人克隆体为情爱对象,社会对性别及取向的态度无疑在变得多元化。

七、余论:中国式机器人叙事

机器妻叙事是有时披着软科幻外衣的两性政治和婚恋伦理叙事,它以机器妻为媒介和方法来讨论人性、情感以及两性和婚姻关系。《机器人趣话》和《非诚勿扰3》塑造了两种男性形象,一个是希望在完美机器人身上得到欲望满足,另一个则是在寻找爱情的过程中疑似“抱得机器归”。纵观国内外的机器妻叙事作品,机器妻均为男性欲望的结晶和棱镜,也如催化剂般让男性的欲望或本性彰显,令人不得不思考女性的命运或存在状态。在此共性基础上,社会文化和时代精神这两个因素造就了不同机器妻叙事的差异。

机器人想象是社会文化的产物,正如科幻文艺是中国社会文化、价值观和时代精神的显影和载体。例如,《流浪地球》系列电影就是“技术时代孕育中国文化的影像表达”。当代的机器人想象、叙事和实践并非中国社会的原生现象,它受国外影响而出现,并结合中国传统文化、社会潮流和时代精神开始了本土化进程。与欧美焦虑型机器人文化和日本愿景式机器人文化不同,中国可能会形成“折中、务实、积极且强调人机协存”的第三种机器人文化。中国机器人文化正是根植于中国科技应用实践、中国传统和社会文化以及中国式机器人叙事中。

中国式机器人叙事,顾名思义,即具有中国社会和文化特色的机器人叙事,其中也包括中国式机器人形象。中国式机器人叙事既包括将中国社会和文化因素植入机器人叙事的作品,也包括将中国文化精神和中国价值观深层次揉入、渗透进机器人叙事并生发出新内涵的作品,同时也体现在“西幻中用”和“古幻今用”等中国当代机器人故事改编中。《机器人趣话》和《非诚勿扰3》就属于前两者,它们既有中国元素,又有中国文化精神,既是中国式机器人想象的产物,也映射出中国的社会文化和时代精神。相比《机器人趣话》,《非诚勿扰 3》的性别失衡减弱了,但观众的性别讨论却增加了,这见证了近30年来中国社会性别意识的提高。然而,《斯戴佛贤妻》和《仿生妻》等美国机器妻叙事与女权诉求勾连紧密,而《机器人趣话》和《非诚勿扰3》等中国机器妻叙事并未展现出强烈的女性主义诉求,即女性主义诉求并未显性地体现在机器妻叙事这种天然素材中。这种差异在一定程度上与《非诚勿扰3》等作品的喜剧性质有关,也与创作者的身份、性别和观念有关。但它与创作者身份和性别的关联并非必然,因为《斯戴佛贤妻》系列和《仿生妻》等作品的创作者亦为男性。这种差异背后也有整体社会文化和机器人文化的因素发挥作用。在分析电影《机械姬》时,以色列学者尤瓦尔·赫拉利曾指出:“任何讲人工智能的电影只要把人工智能设定为女性,把科学家设定为男性,这部电影真正讨论的就很可能是女权主义。”显然,赫拉利的判断更适合欧美而非中国或日本机器人叙事。与美国作品相比,中国机器妻叙事同样反思人性(普遍人性),而在反思两性权力失衡方面则显得力度相对较弱。与日本当代科幻中的机器妻形象与和谐的“人夫机妻”关系相比,《机器人趣话》和《非诚勿扰3》中的机器妻虽然表面上服务于人,但机器妻并未无限满足男性的需求,两者达成了制衡,但并未达成和谐。

《机械姬》

机器人与时代精神关联紧密,它有时是时代精神的浮标,有时是其显影。在《机器人趣话》和《非诚勿扰3》中,人们惊叹于技术进步,也向往技术造福人类,甚至认为机器人比真人更优秀。简言之,机器人为人们所喜闻乐见。这种想象和认识的背后,是欧美式科技反思不在场的体现,也是当代中国社会对技术乐观态度的显影。同时,从《人工智能人》到《机器人趣话》,制造高仿真机器人的都是国外公司,例如《人工智能人》中的GBM公司就令人想到IBM公司,而20世纪90年代日本制造的电器代表着高端和品质,像《机器人趣话》中机器人这样的高科技产品源自日本,也就不足为奇了。而在《非诚勿扰3》中,机器人由中国高新科技企业制造,这体现了中国社会对自身科技认知的变迁和当下中国社会逐渐出现的科技自信。与之相应,智能机器人早已在现实中成为中国科技制造的闪亮名片,例如北京冬奥会期间,各类服务型机器人在大众媒体中就是“智慧冬奥”最“高光”的 “代言人”。

此外,《机器人趣话》和《非诚勿扰3》也折射了时代观念的变迁,人们表达自身欲望的方式以及对机器妻背后所蕴含的两性权力关系的接受程度也在不断变化。本文对机器妻叙事背后两性关系、社会历史和时代精神的考察还不够深入,未来研究也应该基于更多的文本素材。接下来,人机婚恋叙事中的性别政治和伦理、科技想象与时代精神,仍值得我们继续关注。

原刊《上海文化》2024年第6期

【作者简介】

程林(柏林自由大学博士),任职于广东外语外贸大学外国文学文化研究院。研究领域为机器人人文、科幻文艺和德语文学文化等,主持国家社科青年项目“德国文学‘早期机器人’书写研究”。

【新刊目录】

《上海文化》(文化研究版)

2024年第6期

专 题 习近平文化思想的上海实践

李玥融 镜鉴·他鉴·互鉴——上海城市文明互鉴的路径与经验

杨怀川 秉持开放包容建设中华民族现代文明的上海实践

访 谈

陈建华 金方廷 世界和中国:从“革命”现代性到“海派”文化

理 论

朱 云 中西诗学阐释的“互照互省”:以叶维廉“文化模子”为中心

文 学

伍 丹 吴 晗 “新生代”作家与本雅明废墟美学的潜在对话——以“游荡者”意象为中心

陈 琳 边地、昆明城与中国当代新诗的地方空间建构

王文宇 怀旧的魅影:《浪的景观》与我们所处的时代

文 化 机器人与性别

程 林 跨文化视域下的中国式“机器妻”想象:从《机器人趣话》到《非诚勿扰3》

江 晖 机械妖姬的驯化——《大都会》在日本的接受与日本女性机器人的书写转向

王 凯 非人机交互场景中的机器人缘何被赋予性别?——基于《荒岛机器人》与《机器人总动员》的解读

文 艺

刘长宇 新时代国产动画电影的突破与超越

鲍远福 陈添兰 新世纪中国科幻电影的想象力建构和后工业美学

郄欣萌 虚实、嵌套与零度叙事:当代中国诗电影的叙事转向

笔 记

陈 迪 陈季同的海外民俗叙事及接受研究

编后记

英文目录

封二 周卫平《古镇晨曦》

封三 好书经眼录

《上海文化》

中文社会科学引文索引(CSSCI)(扩展版)来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

社长:徐锦江

常务副社长:孙甘露

主编:吴亮

执行主编:王光东

副主编:杨斌华、张定浩

编辑部主任:朱生坚

编辑:木叶、黄德海、 贾艳艳、王韧、金方廷、孙页

《上海文化》(文化研究版)

主办单位:上海社会科学院文学研究所

地址:上海市中山西路1610号2号楼928室

邮编:200235

电话:021-64280382

电子邮箱:shwh@sass.org.cn

邮发代号:4-888

出版日期:双月20日

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵