人类既有共通的审美神经机制,都会产生共同的审美愉悦体验,但不同的文化背景却会导致审美脑机制的文化差异性,这是因为知识、文化、环境、民族、个人经历等因素会在审美过程的中后期阶段,通过海马记忆系统、边缘情感系统、激发个人体验的默认系统等,对相同的审美对象形成不同的认知意义,引发不同的审美情感,从而产生差异性的审美体验。中国人的审美感受、审美思维和审美体验的独特性,可以体现在中国书法、中国画、中国诗词等审美载体上,我们可以通过欣赏中国山水画,来分析中国审美神经机制的文化独特性。不同于西方风景画追求真实地再现自然,中国山水画不追求形似,不通过颜色和形状来简单地模拟创作者眼中的自然景物,不注重绘画作品对初级感知觉皮层的强烈激活,而侧重于散点透视、移步换形,再现创作者脑中山水景象,运用地点视角的不断变化,激活欣赏者海马、海马旁回等内颞叶系统,再通过联想、回忆,增添欣赏者记忆中的山水景色,创造新的脑中之象,激活镜像神经元系统,抒发情感,更多激活边缘情感系统,并在山水之中寄寓“道”“理”“德”等多重社会意义,所以会更多激活前额叶的推理脑区和意义加工脑区等,生成心中的山水意象,最后,也是最关键的,中国山水画会通过空间留白,增添想象的时空,在创造山水意象的基础上,渲染寂然、空灵、悠长的意境,激活欣赏者进行思想巡游和个人内观的大脑默认网络,从而沉浸在个体追忆过去、思考未来的情感和认知体验中,同时进行社会性的推理和自我观照,建构心中山水的审美意象,体悟山水中的审美意境。

一、物象的再现:线条与水墨

色块构成是西方风景画最基本的造型方法,西方风景画通过色彩团块的涂画、组合和重叠来呈现各种景物,同时运用色彩的深浅、光线的明暗来分清物体之间的边界,显现出不同物体的形状和质感,达到真实再现自然景物的效果。

而线条是中国山水画的基本造型手段,中国山水画主要是利用各种不同的线条来勾勒物象的内外轮廓、边界,表现物体的形态,然后随物赋彩,添加青绿赭等几种简单颜色来渲染山石树木等,甚至中唐之后盛行的水墨山水,出现“以黑代色”“墨即是色”“墨分五色”,仅用黑白的明暗对照,来表现物体的颜色、结构和空间位置等,体现了中国人对自然所独有的视觉体验和审美情感。下面我们从神经美学角度来辨析中国山水画的线条和水墨对大脑视觉审美激活的独特作用。

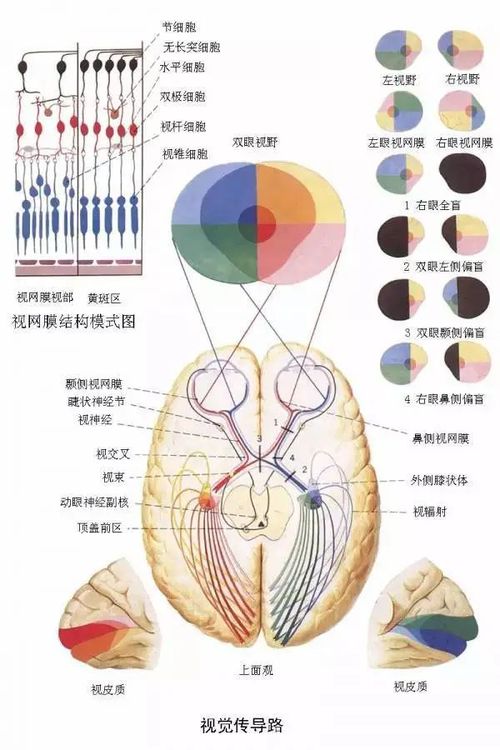

让我们先分析一下视觉认知与视觉审美的关系:外在事物的视觉刺激信息,经眼睛的视网膜接收、转化为神经信号,通过丘脑中转,输送到视觉大脑皮层后,大脑视觉皮层会对这些视觉信息进行初级和高级加工,这样我们才能够“看见”并识别物体,这是视觉审美的初步感知条件,也是我们视觉艺术审美欣赏的前提条件和启动阶段。在弄清视觉认知和视觉审美的关系之后,我们来探讨中国山水画在视觉神经认知上的独特性给山水画的视觉审美带来具有中国审美文化心理特征的独特体验,或者更严格地来说,正因为中国山水画与西方风景画的视觉认知差异,从审美过程的起点就呈现出大脑审美激活的文化特性,具有中国审美神经机制的结构特殊性。

首先,中国山水画中线条和水墨的审美特质能够强烈激活人脑视觉皮层中的相关视觉神经元,包括“方位选择性”“运动方向选择性”“色彩选择性”“明暗选择性”“空间频率选择性”和“时间频率选择性”等神经元,从而能够感知事物的各类视觉属性,比如颜色、形状和明暗度等。具体而言:

一方面,中国山水画的线条及其走向能够激活“方位—朝向选择性”“运动方向选择性”的神经元。中国山水画的线条表现,主要在用笔上有勾和皴两种方式,从隋唐以前山水画的“空勾无皴”,发展到五代时期山水画的“皴染俱备”。魏晋时期的早期山水画主要是以勾的笔法,以粗细匀称的线条描画山石形体,变化较少。到了隋代,使用细密均匀的线条来勾描山石树木的轮廓,略有顿挫,比如展子虔的《游春图》。唐代开始,线条表现生动起来,有粗细、疾徐、转折的变化,比如吴道子的画作可谓一日写尽嘉陵江景色,线描则如风动,具有运动感和速度感。五代之后,这种勾画山石形体的笔法更加多样,有长短、粗细、顿挫、方圆、断续、浓淡等许多变化,以描绘山石的不同特征。为了进一步表现山石的体积感、质感和空间感,只凭变化多端的线描勾勒是不够的,于是中国古人后来还创造了皴法、染法和点法。不同的勾、皴、点、染等手法运用,使得线条和形状变化多端,每个线条的走势和方向各不相同,极其生动,创造了一种线条自身的运动感。当中国山水画中有关线条及其走向的视觉信息经视网膜编码成视觉神经信号,投射到视觉大脑皮层之后,视觉皮层中的“方位选择性”“运动方向选择性”等细胞就会激活起来,主动接受和分析这些线条的形状以及走势、方向的神经信号信息。

另一方面,中国山水画中的黑白元素能够激活“明暗选择性”“颜色选择性”“空间频率选择性”神经元。黑与白是中国山水画色彩的基调与骨架,墨中可以注入水,根据墨与水的比例,进行了墨色浓淡分类,根据水墨所呈现的不同层次,分为“焦、浓、重、淡、清”五色,有人也把留白算在内,即“墨分六色”,显现了不同墨色从最浓到最淡的不同程度明暗效果。大脑视觉皮层中的“明暗选择性”神经元,有的喜欢明亮,有的喜欢黑暗。也就是说,有些神经元的感受野中央区接受光照的时候,会被激活;而另一些神经元的感受野中央区在没有光照的时候,才会被激活。正因为视觉大脑中有专门喜欢不同明暗程度的视觉神经元,所以中国水墨山水画中的黑白明暗对比,能够给大脑中的“明暗选择性”视觉神经细胞形成强烈的刺激。这种水墨山水画对视觉大脑的强烈吸引力,中国古人也是切身感受到了。唐代王维《山水诀》中指出:“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功。”清朝华琳的《南宗抉秘》中写道:墨有五色:黑浓湿干淡,五者缺一不可。五者备,则纸上光怪陆离,斑斓夺目或较之著色画,尤为奇姿。黑与白,简易而不简单,其运用甚至比西方风景画按事物本来色彩来着色更难。白色是无色,而墨色可以在宣纸上变化出各种层次明亮度的效果,这是中国画发展的生命力所在。这里的黑白之色,其实不再是事物本身的色彩,而是带来不同明暗度对照的绘画元素,我们大脑初级视觉皮层中的“明暗选择性”神经元会主动接收这些视网膜传递过来的体现物体明暗程度的神经信号,进行活跃分析。

可见中国山水画通过线条、黑白对照等特殊的绘画元素,能够契合大脑视觉初级皮层的多种神经元的喜好,于是“明暗选择性”“颜色选择性”“方向选择性”“运动方向选择性”等视觉神经元被中国山水画中的视觉特质信息强烈激活,多种视觉神经元在审美活动的初期就能够主动接受和分析山水画中的形状、颜色、运动、明暗、空间、位置等。

展子虔的《游春图》

其次,中国山水画在描摹事物时,以线条为主,颜色只有简单的黑白等色,所以我们视觉大脑在山水画审美欣赏早期对画面物体的识别时间,比西方风景画更快。人脑初级视觉皮层中不同视觉神经元对于颜色和形状的加工是采用独立平行的神经加工机制,那么大脑是如何整合这些颜色和形状,形成共同的物体视觉识别的呢?最近的视觉脑实验发现,高级视觉加工皮层中的颞下回(inferior temporal lobe,简称 IT)能够把颜色和形状信息相互统一起来,共同促进物体的识别和感知:一方面,在颞下回的中侧颜色斑(central lateral color patch,简称CLC)、前侧颜色斑(anterior lateral color patch,简称ALC)和前中部颜色斑(anterior medial color patch,简称AMC)区域中广泛分布着颜色选择性神经元,它们对不同物体的相同色彩的编码是一致的,但颜色识别和感知要先于对形状的识别和感知;另一方面,除CLC、ALC和AMC之外的颞下回其他脑区的神经元则对不同色彩的相同物体的反应是一致的,也就是说它们在识别分析物体时是可以忽略物体的颜色,不需要花费时间来考虑物体颜色的。虽然在审美加工的初期,大脑的视觉初级皮层中“颜色选择性”和“方向选择性”神经元分别处理颜色和形状等视觉信息,但在视觉高级皮层中主管视觉信息和物体识别的颞下回,能够统一加工色彩和形状等视觉信息。一项研究色彩和形状加工的功能磁共振脑成像(fMRI)实验发现,大脑高级视觉中枢颞下回中CLC、ALC和AMC区域的神经元对色彩和形状的联合表征,也就是说表征颜色脑区里面的颜色选择性神经元也可以识别不同形状的物体,而且颞下回中CLC、ALC和AMC三个区域对颜色的识别都先于对物体的识别。比如,如果我们看到了一个红苹果,我们大脑首先看到的是红色,然后才识别出来这是一个苹果。该研究还发现颞下回的其他脑区则在识别物体时,对于同一物体的不同颜色的编码是相同的,也就是说,大脑对物体的识别具有恒常性,不管该事物表面有多么不同颜色的变化,该脑区对该物体的编码是一样,都是同一个事物。那么根据该实验成果推论,中国山水画正因为颜色处理方面更少花费大脑视觉加工的时间,而山水画中的线条勾描足够让欣赏者明确识别物体对象,于是两个因素共同作用,减短了大脑高级视觉皮层对于山水画面上物体的识别时间,提高审美加工的开启效率,在审美过程的初期能够快速、高效地进行审美感知,而且中国审美思维更侧重于审美过程的中后期加工,也就是说,我们中国山水画不拘泥于物体在画纸上的原貌再现,而是简洁生动地表现出物体的形状,让欣赏者能够识别物体,其更在意画笔在描绘物体时所表现出来的精神、心灵层面的感悟。

最后,中国山水画凭借线条和水墨等特有视觉艺术特质,能够更快速地激活大脑视觉加工的两条神经通道:有关物体识别加工的腹侧视觉神经通道和关于空间位置和运动状态的背侧视觉神经通道,从而高效完成对视觉信息的感知和识别。大脑枕叶区的初级视觉皮层,一般称为V1区,是视觉神经信息投射到视觉大脑皮层的第一站,初步接受全部的视觉信息再传递到其他专门加工区;大脑枕叶区的高级视觉皮层专司其责,包括V2、V3、V4、V5区等,分别专门处理形状、颜色、运动、客体、面孔、身体等。神经美学之父“泽基认为每个专化视觉区可能有一个原始的生物学的成分组合,不受认知、文化和学习的因素影响,其成分是为专门加工某些属性。”

大脑视觉加工通路,一条是腹侧视觉通路,另一条是背侧视觉通路,两条视觉神经通路对视觉神经信号是进行同时性的平行加工。视觉审美过程中的腹侧视觉通路,又被称为“what”通路。枕叶区V1区的初级视觉综合信息,通过枕叶、下颞叶到腹外侧前额叶的“内容”通路的腹侧流(V1→V2→V4→下颞叶),提取形式和颜色等基本客观属性,涉及物体识别。比如通过观察颜色、形态等属性来感知该物体是什么,比如识别出该物体是花、还是水等。主管识别物体的腹侧视觉神经“what”通路,涉及形状和颜色在高级视觉皮层的表征关系,由此我们从色彩和形状两个因素来推测腹侧视觉通路在中国山水画审美早中阶段的加工机制。中国山水画因为主要采用线条表现山石树水的形体,从而达到识别物体的目的,而且中国山水画的色彩比较单一,大脑需要色彩加工的时间较少,从而在物体识别的时间性、流畅性上更具优势。西方风景画采用色彩和形状来共同表征物体,虽然增加了表现的丰富性,但因为对色彩的感知要先于物体的识别,也带来了物体识别的视觉处理的复杂性,需要花费更多时间停留在物体的表象上。中国山水画没有颜色的过多干扰,可能对物体识别的处理更为简便快捷,提高了加工的流畅性,而流畅性和审美愉悦是直接相关的。

视觉审美过程中的背侧视觉通路,也称为“where”通路。初级视觉皮层的神经信号,通过枕叶、顶叶到运动皮层的“空间”通路的背侧流(V1→V2→V3→MT→顶叶),来处理和识别亮度、运动和空间位置的差异,并识别空间中物体的位置。相较于腹部流对简单的形状和颜色敏感,背部流是对亮度、运动和空间位置的差异很敏感。中国山水画因为其黑白水墨的明暗对比效果的强烈刺激,经由大脑视知觉皮层中主管物体的空间位置和运动识别的背侧神经“where”通路,可以感知物体的空间位置和运动状态,进一步识别出该事物是飘落到小溪的花,还是潺潺流淌的水,可谓“落花是落花,流水是流水”,这对于事物基本的视知觉感知是重要的,这样才能不混淆不同事物,正确识别物体及其空间位置。

中国山水画既可以勾画出物体的形状,激活what通路,经由大脑枕叶、颞叶等的纹状体皮层、前纹状体皮层和下颞叶,来感知该物体是什么。特别是水墨山水画,因为没有五颜六色的色彩感知及加工处理过程,那么仅通过线条的勾勒形状来识别物体,反应时间更快。同时中国水墨山水画也可以通过黑白的明暗对比的亮度和线条的运动走向,来激活where通路,经由大脑枕叶、中颞区到顶叶的纹状体皮层、前纹状体皮层和下顶叶,来感知该物体的空间位置。总之,中国山水画,尤其是水墨山水,相比色彩表现丰富的西方风景画,由于减少了大量色彩信息的加工,大脑视觉神经机制所需处理的信息更少,能够更快地识别物体,更迅速完成初步视觉感知加工,增加视觉神经加工的流畅性。神经科学实验表明加工流畅性更容易强烈激活内侧眶额叶皮层,而内侧眶额叶的激活和审美体验密切相关,从而激发审美愉悦反应。

综上,在西方风景画中,色彩只是表现形象的一种手段;而中国山水画对于色彩,更侧重意的传达。张彦远在《历代名画记》中指出:“夫阴阳陶蒸,万象错布,玄化亡言,神工独运。草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘扬,不待铅粉而白;山不待空青而翠,凤不待五色而綷,故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”张彦远强调,中国画是一种运用水墨的笔法,通过自然物象来达“意”的艺术形式,因此墨色的表情达意功能超越了其他颜色和水墨自身,它的色调变化极其微妙,蕴含着生动的气韵和精湛的墨法,水墨的运用可以让色彩表现得淋漓尽致。水墨朴素的材料特质和中国山水画的静谧、淡远的审美意境相应和。水墨作为一种新出现的、隐含着文人阶层生活特点和文化理想的艺术样式逐渐开始建立,为后世从视觉模式方面建立水墨山水的画面语汇及图式性表现都奠定了重要的基础。相关神经美学实验表明,审美吸引力与视觉内容没有直接关系,而与基于视觉特征的表征到“基本感情”计算的转化相关。视觉审美体验的一个核心组成部分是将感知内容的信息转化为审美吸引力的表现。在视觉审美体验中,虽然视觉内容为计算审美价值的情感表征提供了基础,但与视觉物体属性相关的独立定位的类别选择性视觉区域并没有受到审美吸引力的显著调节,而在侧沟(collateral sulcus简称CoS)、枕中沟(middle occipital sulcus,简称MOS)和后颞中回(posterior middle temporal gyrus,简称PMTG)中观察到的较高激活,可能反映了一个与任何特定的视觉特征无关的过程,而是与观察者体验的信息丰富性有关,这反过来导致奖励和快乐。同时这些类别选择性区域的邻近区域受到了审美吸引力的调节,这反映了从纯粹基于特征的表征到更复杂、基于加工的表征的转变,该表征反映了刺激与观察者的期望、联想和过去经历的联系关系。总之,审美吸引力本身并没有表现在视觉皮层的特征和类别选择区,而与从基于特征的视觉表征到“基本情感”表征的局部转化具有联系。所以,中国山水画的目的不是具体形象地去再现对象,而是一种抽象的再现,以自己的精神创造对象,表达思想情感,这更符合大脑审美吸引力的要求。审美与非审美活动在处理视觉感觉方面的神经加工系统是一样的,审美吸引力的激活主要不是来自这些脑区,中国山水画删繁就简,舍弃了一些非必要的视觉表达因素,提取基本视觉特征来感知物体,这样的视觉神经加工策略,能抓住事物的本质特征来识别物体,正如神经美学之父泽基在著作《内在视觉:探索大脑和视觉的关系》(Inner Vision: an Exploration of Art and the Brain)中认为,艺术是大脑功能的延伸,因为艺术和大脑都喜欢探求事物的本质,追求事物的恒常性。中国山水画在审美过程早期的视觉感知阶段,能够由线条、水墨因素来快速高效地进行视觉感知和画面物体识别,在审美过程中后期则增强了与视觉内容相关的联想、情感、丰富的语境、语义的关联刺激,这些因素是与审美吸引力更为直接相关,于是其在审美活动的中后期扩大了对审美吸引力的调节作用。

二、 山水意象的创构:“以大观小”“三远法”和“步步移”

西方风景画一般是采用焦点透视法,追求单点固定位置所观之物的视觉真实。过去我们认为这具有一定的科学性,遵照人类视觉的观看规律,而中国山水画没有一个聚焦点,视点发散,比较散漫,这让人联想到西方的科学严密的逻辑思维,并由此定义中国古人的散点化、感悟式思维。然而从审美神经机制的角度来看,西方风景画是从一种单一的固定的视角,如同一个照相机在某一固定点的机械拍摄,这体现了一种高度写实的绘画观念,通过一个固定的视点来忠实地再现眼睛所见的事物。西方风景画表现出近大远小,色彩与光影的运用,只为了呈现出客观事物之象,显示出固定视点的一种初级视觉信息的真实,即直接来源于眼前的外部世界,只反映出眼睛的视网膜上的映像,至多经过眼睛的视网膜等初级感官的输入,进入大脑的初级视觉皮层,也就是说,西方风景画上的信息相当于创作者把他在某一位置上眼睛的视网膜乃至大脑视觉初级皮层刚刚接收到的初步视觉信息真实地再现出来。而中国山水画的创作,不是从某一角度进行写生写实,而是需要饱览大好风景之后,把各种山水景象记忆在大脑之中,然后再进行一种写意的绘画创作,把眼睛从不同角度不同位置所看到的山水景象,按照意念和情感重新进行整体构图,以描绘出心中的山水意象。所以中国山水画更注重通过绘画来表达社会理想,抒情言志,整体的绘画理念就不是关注眼睛视网膜以及视觉初级皮层所接受到的视觉信息,而更加强调初级视觉皮层向情感评估、意义价值等大脑脑区的连接,即基本视觉信息向基本感情表征的审美价值评估转化。

焦点透视:法国莫奈的 《翁弗拉街道》

2021年,韦塞尔在《视觉感知到审美吸引力》一文中,依据神经美学实验结果,提出审美吸引力本身和视觉皮层的特征识别区或分类选择视觉区没有直接关联,比如物体选择性的枕侧皮层(object-selective lateral occipital cortex,简称LO)、场景选择性的海马旁回位置区(The parahippocampal place area,简称PPA)和枕部位置区(occipital place area,简称OPA)、视觉运动选择性的颞中复合体(motion-selective human middle temporal complex,简称hMT+)等。这些脑区在观看不同等级审美吸引力甚至是没有审美吸引力的风景图像时,都被激活,说明这些视觉特征识别脑区只是和一般认知的物体识别相关,而和审美吸引没有直接关系。相反,一项全脑分析显示,与视觉特征选择性和场景选择性的脑区相邻的腹侧和外侧簇的脑区,都被审美吸引力所调节,高度吸引人的风景图像能够激发这些脑区的更大活性。也就是说,直接视觉特征的相邻脑区皮层,比如涉及物体识别后与此相关记忆、联想和基本感情的腹侧视觉通道,可能参与与审美评估更直接相关信息的计算。这些观测到的脑区激活,反映了从基于特征识别的视觉表征到基本感情表征的一个局部转换,这些相关脑区与审美吸引力有着直接关联。

西方风景画是追求单点固定位置所观之物的视觉真实,而中国山水画是通过散点透视法,包括以大观小、三远构图法、步步移等审美法则,对不同位置的山水树石房舍等景象进行观察,并把所观之物记忆在大脑中,然后按照主观意图和情感来对脑中之象进行取舍、组合,形成完整的全场式的心理意象构建,最后在画面空间上达到全景鸟瞰式构图,呈现一种心理真实、意象真实、艺术真实和审美真实相结合的山水画面,从而更加激发欣赏者的审美吸引力。

中国绘画史对于焦点透视的论述,最早出现在南北朝山水画家宗炳《画山水序》中,比西方的绘画透视方法的运用早一千多年。“去之稍阔,则其见弥小。今张绡素以远暎,则昆、阆之形,可围于方寸之内。竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”宗炳提出张开一块薄而透明的“绡素”,放在眼前,透过它来看远处辽阔的景物,可以从空间位置远近大小的比较,来显现出近大远小的透视效果,类似于近代西方在十六七世纪时隔着玻璃以透视物体,并在玻璃上标注所观物体的位置的方法。

中国古人虽然早在公元400年时已懂得这种透视法,然而中国山水画却始终没有实行运用这种透视法,没有采用目之所及的视网膜成像的焦点透视法来绘画眼中所见之物,并且在山水绘画上大多避开焦点透视法,即使有个别画家使用这种透视法,也被主流否定和批评。

宋初的李成在山水画创作中采用“仰画飞檐”的画法,对局部视觉的视网膜成像的“榱桷”进行再现与模仿,其固定单一视角下单纯依赖视觉感官方法与近代西方焦点透视的绘画方法有异曲同工之妙。然而,宋代沈括在《梦溪笔谈·书画》中对李成“仰画飞檐”的画法进行否定和批评:“李成画山上亭馆及楼塔之类,皆仰画飞檐,其说以谓自下望上,如人平地望塔檐间,见其榱桷。此论非也。大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。若同真山之法,以下望上,只合见一重山,岂可重重悉见,兼不应见其溪北谷间事。”

沈括用“以大观小”的山水之法来质疑李成单一、固定视点的画法,认为这局限于“以下望上,只合见一重山”的视觉生理表现,只能画出具有视觉局限性的某一处风景,导致人无法画出整座大山及前后景物的整体和谐有序的宏阔山水景象。李成的画法只能是单点观看时视网膜上的成像真实,而不是游观整体山水后还原山水物象的真实,也不是中国山水画所追求艺术意境的真实。

如果拘泥于用眼睛去观看,不脱离视觉器官的生理局限来绘画,就无法描绘中国山水画中的“重重悉见”。那么如何才能见到重重山峦呢?沈括认为,唯有采取“山水之法,以大观小”,不拘泥真山真水中的局部视域,而以大道来“观”具体微小的万事万物。这里的“观”不再局限于视觉,还包括视觉体验的类比、记忆、联想、想象和情感等的内观,是中国山水画独特图式的思维之法。沈括以“观假山”为喻,通过“以大观小”的认知方法,帮助人们去感悟、类比和想象宏阔“真山水”之景象,可以增加山水画的丰富性,描绘出山水画中的叠嶂层峦、溪谷间事等,让人觉得中国山水画具有“可行、可望、可游、可居”的和谐境界。可见中国古典山水画追求艺术意境的真实是一种脑中物象的真实,一种添加了艺术想象和审美情感的真实。

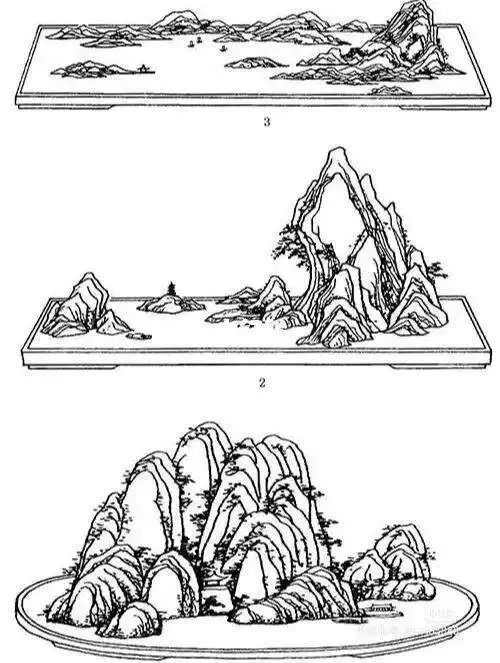

为了达到“以大观小”的整体视觉效果,在山水画的空间构图上,北宋郭熙在《林泉高致》中开创了“三远法”:“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”以高、低、平等不同角度的不同视点来观察、审视和摹写景物,把不同视点下的所见不同物象放在同一幅绘画作品中来表现,突破了单一视点观察景物的局限,显示了由于观者空间位置的变化带来视觉效果和审美体验的变化。这种通过不同视点来观物取象的做法,使得画家能够随心所欲地裁景构图,创造出一种人在山水中畅游的身临其境之感,让观者情不自禁地体会到山水之真、自然之美。当这种山水之“真”、自然之美与画家和观者的人生之真、生命之美相天人交汇之时,实际上也就近似达到了中国哲学、中国艺术的精神核心——道,表达出天人合一、物我同化的自然之道及其理想境界等。

三远法 “平远”“深远”“高远”

除了“以大观小”“三远法”的主体意识下空间构图模式外,中国山水画还运用了“步步移、面面观”的创作理念。相对于中国山水画,西方风景画多显得一展无余,缺乏审美空间的丰富性和纵深感,既不能让观者在远观细品中获得个人深度感悟和体验,也难以通过观者审美联想的意识流动生成相关审美意象甚至审美意境;而中国山水画往往因为不限于单一视点的固定物象,让人能够在山水画面营造的时空意象中穿梭,不由产生无限的冥想,生发出绵延往复、幽深淡远的审美体验。郭熙在《林泉高致》中提出一种“步步移、面面观”的动态观看山水画方式,随着物象的移动变化,带来丰富流动的心理意象的体验,产生流连忘返的审美愉悦情感。“山近看如此,远数里看又如此,远十数里看又如此,每远每异,所谓‘山形步步移’也。山,正面如此,侧面又如此,背面又如此,每看每异,所谓‘山形面面看’也。”随着移步换景,能够欣赏到不同面的山形,观者的每一次赏鉴品味,都能获得不同的心理意象体验,激发不同方面的联想和想象,产生多层面的感触、滋味和体悟,更容易获得心灵的情感共鸣,从而对审美主体产生更高级别的审美吸引力,达到一种审美愉悦的深度心理体验。

可见古人躲避和取消焦点透视法,根本原因在于中国山水绘画的真正目的不是为了再现自然景象,而是要表达心中的山水意象,中国山水画家是以绘画形式来彰显生命,他们不提倡“画为形学”,以形摹形是被他们所摒弃的。正如清朝华琳《南宗抉秘》中写道:夫作画而不知用笔,但求形似,岂足论画哉。中国古代画家侧重强调“画为心画”,比如唐志契在《绘事微言》中提出“画中惟山水最高,虽人物、花鸟、草虫未始不可称绝,然终不及山水之气味风流潇洒”;“凡画山水,最要得山水性情”。其实中国古人欣赏中国山水画在于其表现了山水的生命,体现了山水的性情,就是画家们把自己的情、意等赋予了山水,而且画家们体现在山水中的意并不仅是个人的意、情,而是畅游于大自然的山水之中,体会到自然的灵性意趣、勃勃生机,再把这种自然精神与画家自我生命体验之意、情相结合,进而以自然山水意象来显现一种生命之道、自然之道。所以中国山水画反对景物写实,放弃焦点透视法,就是要“从这‘目有所极故所见不周’的狭隘的视野和实景里解放出来”,“于是乎以一管之笔,拟太虚之体”,以不动的画面形象来表现灵动的心灵,用“借物寓志”来达到“以形媚道”。从韦塞尔的神经美学实验来看,主体的审美吸引力恰好是和视觉信息的物体识别没有直接关联,而是来自直接调节视觉信息的基本感情计算的审美评估。也就是说,中国山水画不注重景物在画面的再现,而更追求通过意象建构来进行理念、情感和精神的表达,这符合更加强烈激发大脑审美吸引力的需求。

于是,在古代哲学观和审美需求的影响下,中国山水画家观察点不是固定的,他们提倡画面构图不受眼睛单一视点的视阈局限范围的控制,而是要求画者首先要“饱游饫看”名山大川的美,广泛摄取和积累大自然美的“精粹”在脑海中,在大自然中体验生命,体会和参悟到万物的生长规律乃至自然大化生机,然后把各个位置点、各个视角所看到的物体在脑中形成的物象,按照一定规律,即通过以大观小、三远法、“步步移、面面观”移步换景等审美创作法则,进行主观意图加工和重新组织构图,而各种物象被主体重新熔铸创新后就带有强烈的主观情绪,不是再现单点视角的客观空间中的景物,而是表现胸中丘壑的主观空间中的意象,形成脑中的全景式的山水意象组图,浸融了东方式的审美、情感,最后再把脑中的山水意象表征在画面中,使得“咫尺之图,写百千里之景。东西南北,宛而目前;春夏秋冬,生于笔下”。也就是说,中国山水画家不仅依靠视力,而且凭借记忆、情感来取象和绘制自然景物,通过“以心取象”“以形写神”来创造情景交融、意象万千的山水画面,寄托画家对于景物的个性塑造和自己思想灵魂在山水意象中的灌注。

甚至可以说,西方所谓的写实或模拟自然景物,实际上是呈现出固定位置上,单一视角下的眼睛视网膜上的映像。西方风景画的目的是真实地取景模拟物象,显示一种视觉中的真实物象。而中国山水画实际上呈现出人在游目而观,通过眼睛“俯仰远近”所看到的不同情景经视网膜输入大脑后,在大脑中形成的各种物象及其不同空间形态的组合,然后还加入了很多情感的、意义的成分,成为一种心中的意象。中国山水画,不管是高远式的山水绘画,还是平远式的山水绘画,构图中前后交错、远近叠压都显示了一种审美的真实,一种表现“脑中之象”的真实。中国山水画创作时,不仅是通过视觉皮层的筛选和加工,在笔端再现自然风景,然后通过内颞叶等调取相关山水的已有记忆信息,还添加了边缘情感系统对该山水的感情加工,此外还会激活意义加工脑区,赋予该山水以文化、道德和义理等方面的多种内涵。而神经美学实验表明,这类相关刺激引发的语境联想、语义解释和意象更会强烈影响审美吸引力。

中国山水画创作不仅是拟诸形容,象其物宜,更是以类万物之情,达到通德、比德、悟道的目的。中国古人在观照自然山水时,会通过观察自然山水的特征,根据山水的自然属性,进行社会性的联系或关联,并赋予文化意义或附以道德品质。比如孔子在《论语》中提出“智者乐水,仁者乐山”,山、水成为仁者和智者的象征,以水的不停流动特点来联想到智者的灵活变通、活泼乐观和无穷智慧,以山的高大巍峨、岿然不动联想到仁者的坚守不变、安宁稳重,会激发出观者对于智者和仁者的崇敬之情,会把对智者和仁者的高度赞美之情,移情到山水之中,在山水之中寄寓了社会性的情感需求。比如北宋的山水画中体现了儒家的理想,南宋的山水画表达了悲壮之情,元代的山水画体现了寄情山水、淡泊自然的悟道,等等。

正因为中国山水画的绘画目的在于言志、抒情和悟道,不再拘泥于写实、再现景物和摹仿自然的表象,所以其采用“以大观小”“三远法”“步步移”等散点透视的空间构图及其审美法则,从而更加容易激发观者的审美共情,达到和画者的审美共振。欣赏者打开中国山水画卷,画中的景象于是以横轴的左右顺序或者竖轴的上下顺序来徐徐展开,由于没有西方静态单一视点的限制,观者可以游目而观,达到身心自由的境地。观赏中国山水画,比如黄公望的《富春山居图》,画面展现出全景式的山水意象,让人感觉自由畅游在山水之间,可以远观或近望,视点可以移动或叠合,既有使用广角镜头产生的深远感,又有推进放大的特写部分。视角也是千变万化,没有限定固化。中国山水画观赏的方式十分自由,没有拘束,不仅可以从不同视点看到山水的不同形面,而且还可以做到正如南朝画论家宗炳在《画山水序》中提出的“澄怀味像”,既可以调动海马记忆系统来联想、想象和丰富相关山水意象,又能调节大脑的情感边缘系统和意义推理系统等对山水意象进行细细体悟,所以更容易激发观者的审美注意、审美欣赏和审美愉悦体验的发生,也更容易提高主体对中国山水绘画的审美吸引力。

三、审美意境的生成:虚实相生及留白

中国山水画与西方风景画相比,更加注重虚实相生,有更多的留白部分,审美追求的境界是那无穷的空间和充塞这空间的生命之道。中国山水画中的留白,既是一种色彩和明暗度的对比协调,又可以作为背景来烘托和突出画面中的具体形象,更是一种空间的盈余和可创造性,可以让欣赏者自己进行回忆、想象、联想和创造,是一种对画面上已有自然景观的实境内容在大脑中的延续和补充,在观者脑海中自我创造和生成相关自然山水的脑中意象,营造出更多的山水虚境,并在虚实之中拓展出无尽绵延的艺术意境,从而更容易激活大脑的默认系统,使得观者沉浸于一种放松神游的精神状态。

一项由中国和西方学者共同合作的神经美学实验发现,与西方现实主义风景油画相比,中国传统山水画对放松和游神的主观评价较高:人们观看西方风景油画会集中注意力关注画面的细节,更加关注画面物体的识别;在欣赏中国传统山水画时,人们可能会体验到一种相对较大的走神精神状态,在此期间,他们可能会变得放松,并倾向于进入可能与绘画本身内容无关的精神状态。所以瓦塔尼安认为人们在观看中国山水画时会沉浸于绘画作品之中,经历了精神旅行和迷失自我的思想巡游状态。

观看山水画能够使人产生沉迷其中的精神巡游的心理状态,是因为观看山水画更多地激发了大脑的默认系统,默认网络与个人的自我参照、反思体验有关。克拉-孔迪通过实验发现,默认系统在审美过程的后期是更加强烈地激活。而且韦塞尔和斯塔尔等人的实验表明,不同吸引力等级的绘画作品都激活了枕颞感觉区,但最吸引人的绘画作品能够激活人的默认系统,产生最高等级的美的体验,这说明审美体验涉及感官和情感反应的整合,特别是与个体性相关。中国山水画为什么更容易激活大脑默认系统,带来思接千载、神游八荒的精神状态,可能正是由于中国山水画中虚实相生的运用,和艺术化留白的处理,给观赏者带来无限遐想的审美想象和天人合一的审美意境。

古人曰“虚实相生乃得画理”,中国山水通过画面疏密、笔墨浓淡的虚实关系,来达到气韵生动和神采之妙,在世界美术史上独具特色。中国山水画论非常重视虚实关系,如清朝孔衍栻在《石村画诀》中提出:有墨画处,此实笔也。无墨画处,以云气衬,此虚中之实也。树石房廊等,皆有白处,又实中之虚也。实者虚之,虚者实之。在中国传统山水画中,画内为“实”,画外为“虚”;有为“实”,无为“虚”;墨黑为实,空白即虚;在画面上山石树木用墨线勾勒晕染,此是实;而天空、水面、云雾、雪、路等则用留白来表达,则为虚。实境是有象之境,是画面上实在的景象与作者情感的交融;而虚境是无象之境,是在画面中留有余地,“空故纳万境”,给观者在实境之外以充分联想和想象,是象外之象的延伸与作者情感的交融。

清 八大山人(朱耷) 鱼石图卷

中国山水画中“虚实结合用得最多的表现手法就是‘计白当黑’的留白”,在画面中留有一些空白之处,以无当有,以白当墨,与实景相生相成,使山水灵动之气穿流于整幅作品,给观者无限的空间进行遐想,提升了画作的意境之美。如南宋画家马远,他常在画面上只画一个角落,留下大面积空白,空白的“无”与画处的“有”正是“虚”“实”关系的体现。八大山人笔下的鸟和鱼,比如《鱼石图卷》和《孤禽图》中虽然只是单鸟或孤鱼,但周边的空白可以想象为环绕着鸟儿的无际天空,或者鱼儿遨游其中的水波,可谓一片神妙的虚景空间。元代画家倪瓒在《渔庄秋霁图》中一河两岸式的构图,上段为远山和空白的天空,下段为近处的山石树木,中段是在远山和近山的实景中留出大片空白,此处可以想象成远山和近树之间波光粼粼的水面虚景,正是画面构图的虚实结合形成相互辉映、明媚清秀的湖光山色之美景。

“可见留白不是空白,是以画面上的‘无’焕发出读者心中无限的‘有’。”画面中的空白是画面整体中的一部分,空白的“虚”使人产生联想,“留白”并不是没有,而是“计白当黑”,留白在作品的接受过程中能够让人产生丰富的联想和想象。清代张式《画谭》中写道:烟云渲染为画中流动之气,故曰空白,非空纸。空白即画也。留白将客观的真实境像“白”转化为充满作者主观情意的艺术形象,使得景物情感化,达到情景交融的境地。

山水画的意境也在“留白”的审美空间里得以养成。“空白在一定意义上也体现为画中流行的‘气’,即谢赫六法所说的‘气韵’;正因如此,虚景才可能转化为实景”,于是“留白”的“虚”与笔墨的“实”融成一片,灵动,有生命的气息。所以山水画正因为有留白,才带来灵动的空间结构与空灵的审美境界。

相较于西方风景画侧重实境的描绘,中国山水画更强调虚实相生之后的产物——意境,意境的结构特征就是虚实相生:中国山水画由实境到虚境,“实”的存在是为了更好衬托“虚”,虚的部分让观者引发审美想象,“虚境”是对“实境”内涵象征和“审美意蕴的升华,由实境诱发和开拓的审美想象的空间”,升华了引起欣赏者无限遐想的审美想象及其诱发出来的审美情感和审美体验,在实境构建的特定内涵的物象之外,体现着无穷的意境和气韵之妙。“虚实相生成为意境独特的结构方式。虚实的对立统一,是中国画‘无画处皆成妙境’的‘象外之意’‘画外之境’之意境产生的主要因素。……虚与实是中国画意境生成的主要的表现形式,有虚与实才能产生‘气韵’,画中的留白是中国画回肠荡气的气息活眼。”虚实结合既能够再现客观的物象,又能够表达出主观的内在精神和气韵。“中国画作品的意境美产生和形成,是画家通过对作品的‘虚实相生’的凝练”,是画家的主观情感表达与观赏者的认知情感交融引起的情感共鸣相互作用和启发而成的,是“情”与“境”的高度统一。

中国山水画中的虚实相生,形成作品的“气韵生动”,带来画面的境界空旷并引向深远,“将自然的生命和人的精神同时纳入山水意境之中,给观者以无尽的想象空间”,“引领人们超越狭隘的世俗世界,去领悟宇宙和人生之道的精神体验”,感受到无限辽阔宽广、充满生机和活力的一片天地,这也体现了天人合一的中国哲学思想。可见,中国山水画的创作不追求外在景物形态的逼真摹写和再现,而是为了在自然山水和画家主观心灵意识交融之中表达出情感和思想,一方面是对自然的深度体验,以审美观照来重新创作山水意象,以文化内涵来赋予山水旨趣;另一方面是对自我个体生命的深切体悟,以及对宇宙中人的生命体验的反思和生命意义的求索,两者的相互作用,使得山水画成为人类精神的安放地,画者和观者都能通过体悟山水意象来探寻人生和回归内心,使得个体生命与宇宙节奏获得互动连接,人在体验山水意象中感受到人与宇宙生命的情感共鸣,山水意象之美也在虚实相生之中走向无限的宇宙人生的精神境界。

一项观看西方风景油画和中国山水画后进行认知任务的比对实验结果表明,观看中国山水画后,具有更强的认知控制和注意力。这有力地说明,中西绘画审美神经机制的差异,不仅在于中国山水更广泛更强烈地激活默认系统,而且中国山水画能够增加审美愉悦,促进大脑神经奖赏回路的激活,所以观者在欣赏中国山水画之后,由于多巴胺等快乐神经递质的分泌,有利于提升学习的效果,提高了认知控制和注意力关注程度。可见,中国山水画通过人脑中具身模拟的镜像神经元系统的激活,及其调控情感的边缘系统、进行记忆和联想的海马系统(内颞叶等高创造力系统)、一般意义推理背外侧前额叶系统、腹内侧前额叶—内侧眶额叶等奖赏系统、进行自我情感、认知内省和社会观照、社会推理的人脑默认系统等脑区的高度同时性激活,欣赏者对中国山水画进行审美深度体验,创构出丰富的审美意象,产生愉悦的审美情感,在大脑中创构出萦绕于心的悠长辽远的审美意境。“从神经美学角度来理解,经过审美判断、审美情感双向认同的美的‘意象’‘审美意象’‘审美意境’所引发的审美体验,是人脑体验审美愉悦的高峰时刻。”

四、结语

从文化差异的角度来看,中国山水画和西方风景画激活审美体验的路径是同中有异的。虽然中国山水画和西方风景画都能产生让人愉悦的审美情感,但中国山水画激活的初级感知区比较简单,西方风景画激活的初级感知区比较丰富。中国山水画激活审美神经机制的路径,是先通过线条表现形体,让人知道,这是什么,用墨色的明暗来表现空间的位置。然而神经美学实验表明,审美吸引力与初级感知区激活的关联不大。审美活动和一般认知活动都可以激活初级感知区,初级感知区是认知活动和审美活动的共同的一般脑区,其与审美吸引力没有直接关系,因为神经美学实验发现初级感知区在美、丑、中性的感知刺激中都被激活。实验表明,自然风景的审美吸引力不来自视觉皮层中有关物体选择性(LO)、场景选择性(OPA)、位置选择性(PPA)、运动选择性(hMT+)等的区域,而来自视觉特征选择性皮层的相邻皮层,位于腹侧视觉通路的后端位置,其往往是和语境联想、语义解释、意象、期望、联想、个人过去经历和情感等相关,参与到审美评估更直接相关的计算信息。

因此审美吸引力不来自视觉特征的真实再现的刺激,而依赖于观察者的期望和丰富的语义和语境关联,基于计算的基本感情的表征。中国山水画的线条和水墨这些看似简单的表现元素,其实已经能够强烈刺激大脑初级感知皮层中的腹侧和背侧视觉通路。其他无关的都减去,以免让大脑注意力过多停留在视觉层面。

神经美学家们对已有15个神经美学实验的数据进行分析,发现观看绘画与一个大脑分布式的系统激活有关,包括枕叶、参与物体(梭状回)和场景(海马旁回)感知的腹侧流中的颞叶结构,以及前岛叶——情感体验的关键结构。此外,还观察到双侧后扣带皮层的激活,这是大脑默认网络的一部分。这些结果表明,观看绘画不仅涉及与视觉表征和物体识别有关的系统,而且还涉及潜在的情感和内在化认知的结构。

正因为中国山水画能够通过线条和单纯的墨色层次来自由地表现物体的形状及其空间位置,借助以大观小、三远法、步步移等散点透视来形成主观的审美构图法则,以及使用留白手法来产生虚实相生、气韵生动的审美效果,这样中国山水画不是通过直接模拟自然山水而得以表现,欣赏者也不是直观所见,而是让欣赏者通过观看、联想、回忆、想象等方式,来构建脑海中的山水意象的艺术世界,创造一个丰满生动的新的山水元宇宙。中国画在用笔墨的表现上,看似至简,其实是通过简化的方式来刺激初级感知觉的大脑区域,稍作停留感知到物体形象和空间位置之后,就从初级感知觉区更快地转化到并更强烈地激活海马记忆区、情感边缘区、前额叶的思考推理区等,从而更有可能最终激活默认系统,并同时激活镜像神经元系统、边缘情感区、记忆联想区、意义加工区等,开始思想的巡游、精神的沉浸和山水想象,这样会产生审美的山水意象,乃至审美的山水意境,持续激活大脑的深度审美体验。从神经美学的角度来看,大脑中审美山水意象的创构乃至审美山水意境的逸出生成,正是中国山水画审美神经机制区别于西方风景油画的审美文化差异的关键之处。

原刊《学术月刊》2024年第5期,注释从略

【作者简介】

胡俊,上海社会科学院文学所研究员,博士后,上海市美学学会常务理事、副秘书长,美国佐治亚大学人文与科学学院访问学者。主要从事神经美学和文化研究。已出版《审美的脑神经机制研究》等著作3本。在《文学评论》、《文艺理论研究》、《学术月刊》、《社会科学》等刊物上发表重要论文40多篇,多篇被《人大复印资料》、《光明日报》等全文转载。主持多项国家社科基金、中国博士后基金等项目。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵