不同文学取向间的相激相发,往往会勾起人们重塑文学版图的怀想。近年兴起的“新南方写作”,以一种有别于北方和江南文学传统的姿态,乘势而出。这种建立在书写实践上的文学景观,既释放了“文化经验的异质性”,也有意打破殊方异俗、城乡有别的限制。正因此,“跨越”成为当下众多研究者对“新南方写作”的观察。

不平衡的空间地理和文化结构内的张力,一般被用于解答“新南方写作”在兼容主体性和流动性上的难题。然而,用“例外”或“居间”的眼光来把握,固然能够帮助“新南方写作”保持充沛的活力,在实际效果上仍有使自我彰显进一步稳定为自说自话的可能。因此,指代一种多向的、开放的文学文化理想的“新南方写作”,依然需要艺术的标识和共同经验的激荡。

不过,我们大可不必从风格的纯洁性出发,刻意排除它与当下“新东北”“新浙派”“新北京”抑或已然经典化的流派间重合的因素。因为假想的对抗中,思维往往会依附在对方的架构上,使得观察反而难以摆脱限制。同时,我们也不必苛求判断的全面性。因为“新南方写作”艺术理想的实现,并不在于现实生活的复制,而是通过有限的形象,推演无限的情理。正是怀着对“新南方写作”在敞开和融通中自成一格的期待,故而本文试图采取逆向思维,以陈春成、林森、林棹、葛亮、王威廉等“新南方写作”的代表作家为例,讨论他们的作品怎样突破惯用的南方想象,如何超越南方的文化定势,一方面为“新南方写作”如何可能这一非命题性的难题添上一个注脚,另一方面,也期望为尚在途中的文学对话和文化融合提供有价值的参照。

一、失灵、返俗与感官叙事的新路径

“跨越”首先是一种感知。相对于北方景观,南方风物的灵动与浓艳,自然激发出别样的身体经验。而作为文字回应,“新南方写作”的感官书写理应被认真对待。

当代作家中紧贴着感官创作的高手并不少。阎连科、莫言、阿来等作家,皆有不俗的表现。“新南方写作”同样热衷于书写感官体验,但大部分作家都有意与以往潮流保持距离。他们表面上拾掇前人伸张感官知觉的写法,而表现的中心其实是感官的有限性。借用济慈的说法,是一种以关乎情感怠惰和认知延缓的“消极的能力”(negative capability)来释放想象力的写作理路。这是“紧贴感官的写作”焕发新意的空间。

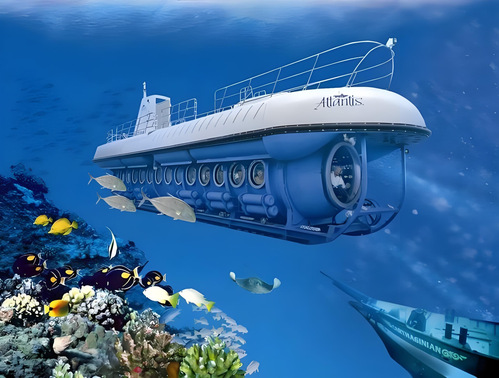

感官失灵与知觉减弱,是陈春成常使用的故事套路。他“先扬后抑”的感官叙事看似有违热烈张扬的南方格调,实际上指向现实感受力的激活,自我与自然的彼此唤醒。《夜晚的潜水艇》是一曲唱给感受力和想象力的挽歌。作家把小说开头交给博尔赫斯向海里丢硬币并为此写诗的事。在诗中,人与硬币之间由于人的敏感和物的无知觉,以及分别存身的陆地与海洋,构成了互为补充的命运。后文“我”的故事也沿着这套“善感—无感”“海洋—陆地”的语法展开。“我”的思绪从海中潜艇到陆地的转移,象征着感受力和想象力的离去。小说用知觉淡出的故事,诉说了人类共通的心灵史和成长史。

此外,让知觉去往轮回处的故事走势,隐伏着陈春成对知觉消逝同情而安然的态度。嗅觉与中国伦理观念有密切联系。《尚书·君陈》所谓“明德惟馨”,刘梦得自言“惟吾德馨”,都显示出嗅觉在德育中的重要作用。《酿酒师》着意经营嗅觉和味觉。小说中酒的酿造、气味的存亡都指向人欲的兴衰,生命的流转,由此为逍遥淡泊的价值取向赋形。这恰好与当下影像艺术蓬勃发展背后空乏的嗅觉叙事相叩接,从而顺应了由馨香贴近德性的思维传统。同样的,《音乐家》由听觉说起。生活在政治高压下的古廖夫,和前面提到的画家陈纳透一样有将知觉信息具象化的天赋。他可以准确地听出音乐的具体内容,也可以用音乐描摹出自然万物。故事以他奏完此生最得意的曲目后化作音符来收束,俨然有《礼记·乐记》“大乐与天地和”的意蕴。

无论操演哪些感官,陈春成都踏实而有节制地动用了感官的力量,而不把碎片化的感觉当塑造情境的工具。作者难免模仿痕迹重了些,对宏大思想命题的理解,略有浅显,但他没有激烈地批评“现在”的乏味和感觉的钝化,反而对器官感觉的审美降格有平和的提醒。他让感受力成为故事重心,维护了“以人文精神为基础的感性学”,不仅可以为读者创造出更大的期望和解释天地,更反思了当下以直感遮蔽细致体悟的审美习气。

能放大精微的感觉,是小说的文体优势。细节带来的精神震撼和思想刺激,常引诱小说家任由夸饰炫目的物事在笔尖驰骋,不留情面地揭发触碰。《文心雕龙》有言:“情者,文之经,辞者,理之纬;经正而后纬成,理定而后辞畅。”“雕削取巧,虽美非秀矣。”文辞挤占情理的空间,会因辞害义,失隐秀之韵。然而刻意排除机心,选用正大的方式写作,处理不好,会令文学实践失去世俗的推动力。在小说中谨慎地运用曲僻的言辞、取巧的技艺,把控好投合身心需要的程度,并不简单。特别是在讲狂野,讲生气,以舒张为主调的“新南方写作”中,节制之作的诞生显得更为艰难。

阅读林森的作品,我们自会把他划进懂节制、有分寸的小说家一类。不过小说始终扭捏而不得要领也是不可想象的。因而林森在个体的欲望与集体的情绪间打了个圆场,既与声色保持距离,又不依附道德高论,把感觉折中到个人体悟的范畴。

最值得称道的是,他以“寒凉”平衡“热辣”的笔法。不像香臭、喧静、明暗等依赖单个器官的感觉,冷热是一种综合性的感悟,身心和五官皆能参与其中。巧合的是,诺瓦利斯也将整体感官视为“消极的材料”。这种“以冷制热”的写法,无疑为他写出自己的特色,起到了不小的作用。

仅从《海风今岁寒》《夜雪堆积如山》《捧一个冰椰子度过漫长夏日》的题目,便可见得作者给“冷”留下的巨大空间。不过,这并不表示林森一味劝人冷眼旁观。《我特意去看了那条河》不随大流,反而用凉意预示情欲莫名的降临。散落在小说中的丝丝凉意把持住了脱轨的情热,既体谅人之常情,又能免俗。另有《夸父逐日》,更能见得作家的宽厚与智慧。林森同情理想主义者程培的沉沦,也批评阿谀奉承者,控诉世道不公,但始终不走极端,平静地认识到个人的成长、旧城的消亡是一种难逃的宿命。他仍怀着对理想主义者的敬意。小说从时间上直接跳过了程培最难堪的时段,给他留足颜面。平日畏缩犬儒的“我”,最终也拒绝了反道败德之事。作品中有形无形的调停,并非凉薄无情,只是要以此排解等待美好被毁灭的焦虑。

陈春成和林森的感官叙事关注人回归现实过程中的“失落感”,构成对彰显新鲜和活力的“南方精神”的补充。他们将“自我限制”的经验涵容为一种认识自身的内部资源,从而打开了当下人在探索自我与外部现实过程中的丰富层次,使代表人类内在冲动两面的“积极感”与“消极感”彼此成全。这是“新南方写作”之所以“新”的重要体现。

二、抽身、复位与动物叙述的转向

“新南方写作”的“跨越”理应超越直切而确实的体察。变形和分身为动物,是文学重新审视边界和规则的常见方式,“新南方写作”也不例外。不过“新南方写作”的可贵之处,在于能从中抽离,并重新以多向层叠的眼光树立界限,以此完成对这一写法的检视和延伸。

以动物为叙述者的创作,通常有动物视角和人类视角两种,这两种写法各有其弊端和优长。规避人类形象的动物视角,可以突破全知叙述的拘囿,但也会令情感表达过于外露。这是童话和寓言的常见写法。另一面,借动物之眼看世界,会影响小说的艺术真实性。因为没有人能真正跨越物种,切身体味动物的所思所想。因而,如何找到叙事重心成了十分考验写作功力的事。何况,有《生死疲劳》《蛙》《狼图腾》这样颇负盛名之作珠玉在前,“新南方写作”如何突围?

开场就声明“雌蛙”为“虚构之物”,是林棹长篇小说《潮汐图》的聪明之处。通过拆解动物叙述的基础逻辑,她搁置了如何包装“披着动物皮的人”的叙述难题,给“雌蛙”脱出“蛙性”的行为提供了合理的解释。同时,说主角是非人非兽的虚构之物,也在无形间使小说更接近于妖怪传说,而不再受一般动物叙事的局限。《潮汐图》中,这只蛙,辗转多处却未曾被收编,习于像天狗那样通过吞咽认识万物的种种表现,也印证了其类似妖怪的“虚构性”。因此,雌蛙虽介于人兽之间,但在我们的文化传统中仍有一席之地,可以不打乱人兽的界线。

然而,声明的效力有限,若要经得起读者对是否符合蛙性、蛙心的盘查追问,仍需叙述策略的支撑。林棹主要用了三种方法。其中,“母亲”(即作者林棹)的第三人称视角,负责提醒巨蛙及其故事的虚构性,帮助小说达成间离效果。第二人称“你”的使用,又让读者阅读时附身于蛙,减少对“蛙性”的注意。再者,小说中蛙与袋狼等已灭绝的动物间的对白,也暗示了蛙的“虚构”,令读者不再纠缠于小说中蛙的本性到底为何。

《潮汐图》以它多向度构建的“人蛙关系”而特别。借用王德威对“跨越”的解释,如果上面的“虚构之蛙”是“去畛域化”,那么这便是“再畛域化”的步骤。在被《潮汐图》引为背景的南方,农业、渔业、林业、商业并存的文明形式派生出了多种平行的人兽关系。同时,蛙水陆两栖,家养、野生两可的特性,也为小说多层次地打开人与动物、自然、历史的命题,提供了抓手。

从“蛙”幼年时代与“契家姐”的相处中,可以见出人与兽“准亲情”的民间认同中,那尚存的距离感和原则性。血缘纽带的解体和发达的契约关系是跨海迁移时“同舟共济”的产物,对应着重契约轻血缘的海洋文明形态。珠江疍民面临生存困境时的祭祀之需,发动巨蛙为牺牲,固然残忍,但也属于他们在资源有限的情况下调适窘境,助天地化育的独特方式。这是内陆敬天畏地的伦理在珠江这一接触地带留下的印记。契家姐出手相救,致蛙断尾存生。杀之不忍,放之则违背疍民义理的尴尬,正赖她这亲疏有间之心才得以化解。

同样的,澳门时代,人与蛙表面看来更亲近,但背后的疆界却是更明晰了。虽然贵妇明娜对蛙进行炫耀性圈养时,蛙的行状渐渐“拟人化”,但仍不过是被人类加了物种标签的“丑八怪”。小说在此借物种分类重提人兽界限,扭合了作者对被模糊的殖民与反殖民、中与西、专制与反专制历史的重新展演。另一面,林棹也不求安稳,她的书写并不受以上这些现有的、舶来的研究套语的框定。从蛙自愿被人类诱捕进牢笼的情节,可以读出她令后殖民的学术显学失语的用心。这种以质朴去机巧的写法,潜藏着写作者抵御诱惑的志气。

而这种写作向度的增加与综合,很大程度上依托于小说时代背景打开的全球视野。故事发生的晚清,随着印刷工业和大众媒体的兴起,火车、海轮的普及缩短了全球各地的空间距离,物质和思想文化开始频繁跨域流动。全球流动情境中“横向层累”的动物叙述,必然会拓展以往动物叙述的双边思路。一方面,根据林棹对小说“三联画的结构”的提示,我们可以发现《潮汐图》里空间位移与人兽关系的相互牵动是十分明朗的,并能由此开启关于地域、种族、性别的阐释。另一方面,更应看到,对人性与人类的整体关怀,才是“潮汐图”成图的要诀。《潮汐图》不仅在人与动物的相互指认中,衍生出人与动物自我完成的故事,更对世界历史,甚至人类文明发展轨迹作出了考量。

即便如此,林棹对于万物和谐共生、互不相侵的实现,依旧乐观。这种期待,使得《潮汐图》中担任人与动物公约数的“蛙”,被塑造成不怀越次超伦做人类之心,也不给人类添麻烦的理想动物。但具体地讲,如何使人兽并育不相害,还需要思考动物和人类如何自我把控的问题。葛亮的短篇小说《猴子》,对这些问题进行了深思。小说把目光聚焦在当下香港,以动物园的珍稀动物——公猴“杜林”的出逃为线索,暴露出普通民众生活的艰难。

《猴子》从两个方面对尚在构画中的生态文明理想进行了善意提醒:一方面,作者质疑了生物多样性和生物链等知识论原则下动物保护行为的正当性。小说的主线情节就很能显示出这一点:饲养员强迫严格遵循一夫一妻制的雄猴“杜林”与非原配的母猴生育后代。这酿成了猴子出逃、市民付出生命代价的惨剧。葛亮同情珍稀动物的消逝,也不完全赞同人类违背自然规律的应急方式。另一方面,通过并置人们对猴子大费周章地追捕和报道,而平民无望的生活却少有人关心的两幅图景,小说呼吁了对平民的现实关怀,隐晦地批评了抹煞人与动物内在界限的“伪生态平衡观”。他看到,保护生态成为共识的同时,依然需要怀有对现实中人的悲悯。

相对于当前世界人文学界“去中心化”的主调,两位作家另类的叙事,构成了与这一文化转向的对话。他们不以对冲思维去批判人类中心主义、殖民侵略、城市化和工业文明的弊病,而是在错综复杂、彼此制约的多元关系中,尽可能地看见生命中无限的情与理。作家谨慎地辨析人与动物的界限,也是倾向于使连接自我和他者的善意与同情有滋长的温床,令原始的心性与经教化的心性间的矛盾得到开释。也因此,作品不只解构,更以命运共同体的视野对之进行归位和重组,为容纳更丰富的思想、感情和意趣提供了立足点。

三、跨媒介体验的复现与变造

与包括动物在内的非人类生命体相对应,“新南方写作”对人类自身在科技革命后演化、发展的关注,也为其“跨越”的属性赋形。特别是如今,不断涌现的影像、线上线下的游戏,呼应着人们自我释放和关联世界的强烈愿望。面对其他媒介输送来的趣味、情感和思想,文学如何迎,又如何拒,可见出作家的才识和格局。

文学既是艺术也是媒介。与文字无缘的情思,可与其他的媒介相遇,它们无法托举的意趣,自有文学施以援手。“新南方写作”热衷于讲摄影师的故事,期待从影像的生产与消费中得到教养,首先是因为它留意到人类在影像的生产中圆融自足,寻得美好生命的本源性释放。朱山坡看重摄影摆渡灵魂,逆转人生的作用。《闪电击中的自由女神》里的摄影师潘京,懂得用摄影来追求幸福。他将爱慕之人拍得像自由女神一样圣洁,俘获了美人的芳心。文中的“我”,也懂得通过摄影寻找报仇的证据,抚慰自己年幼时家庭被撕裂的痛苦。林森善于通过摄影师的镜头为大海祛魅。新作《唯水年轻》叠印着海边人家世代对海洋的爱与恨。水下摄影师“我”所拍摄的照片,能抵御时间和记忆的流逝,开启海底的秘史,也能印刻岸边延绵不息的血脉生灵,揭开家族的隐痛。

然而,欲望常使人误入迷途。但即便它乱人心性,也不能苛求人们放弃使用这些人类智慧的结晶。这是科技时代抛给写作者的难题。

不急于用好坏优劣的标准框定新的技术伦理,这是王威廉独特的心意。而创造性地发展“看与被看”这一叙述模式,则帮助他的文学在日常中见出哲理,动摇陈式。《不见你目光》警觉到影像于自性展张的窒碍,但不刺伤因影像而收获的欢愉。王威廉改变了镜头前后观察者与被看者的区分,借助看与被看者、影像沉迷者与回避影像者的深度对话和身份对换,给予泛滥的影像思辨性的考量。小说虚构了一个有道德感化制度的未来。作品中,通过镜头享受支配快感的摄影师“我”;迷恋监控而最终入狱的小樱父亲;沉迷影像而终于自杀的小樱男友,构成了一组醉心影像的人物,昭示了作家对影像的警觉。另一面,有杀死男友嫌疑的小樱,却对影像兴味索然,而喜欢面对面的状态。小说中小樱甘愿受“我”感化的情节,其实承载了作家对自限于日常视角,笃信肉眼的反思。两种媒介时代的现实相互照见,既得人情之美好,也避免人心之限。

之所以需要特别留意媒介在故事中的动静,不仅因为从其他媒介中得到的经验成为题材进入了传统书面样式的文学,更因为文学与新媒介间形成了新的写作关系。跨媒介的体验,化为文学想象与创作思维,往往是无意识与深层化的。

最明显的例子,作为《潮汐图》叙述逻辑与思想资源的电子游戏,可能极少为人所察觉。这是因为对出身中文系的作家林棹来说,两个不太为人关注的身份很少进入研究者的观照视野,即作者曾经是实境游戏设计者,并且是航海主题电子游戏的资深玩家。解读《潮汐图》时,如果无视作者不同凡响的游戏体验的话,无论如何是有欠缺的。

《潮汐图》的写作是一次利用游戏性促成文学性的优秀实践。电子游戏外部与内部、现实与虚构的连接性叙述模式,现身于小说中经常被讨论的“母亲”(创作者林棹)与“蛙”互动与分岔的设计。游戏角色“蛙”表面作为“母亲”的静观,实则处处体现着玩家/“母亲”介入故事世界的建构主义。此外,“蛙”的成长轨迹与玩家角色的升级模式同出一辙。“蛙”不断吞下新的物件,宛若取得新的游戏装备,对游戏的世界观作出独特的理解。珠江、澳门、远洋航船、动物园,它不断开启新的地图,根据碎片化的故事,去接近游戏背后的世界观。虽然不确定林棹是否上手玩过放置类手游《旅行青蛙》,但这作为一款在《潮汐图》写作期间大火的游戏,曾有游戏设计经验的她,想必不会对此充耳不闻。在雌蛙的周游和青蛙的旅行中,玩家/作家/读者都以小动物的视角感受世界。游戏中青蛙随时寄回的明信片,恰如雌蛙不断给读者展开的晚清世界画卷。小说最后雌蛙自行消失而留给帝国博物馆无名信笺的情节,与行动不受玩家控制,爱寄明信片的青蛙可谓同调。

在影像泛滥、网络盛行的时代,一个作家需要极大的审美悟性和创作勇气,才能气定神闲地包容新潮流的冲击。《潮汐图》不排斥游戏逻辑,但也不堕入游戏的热情之中。她掌握了游戏的大叙事,又深知要摆脱狭窄的游戏设定,小说才能诞生。《潮汐图》并非临空之作,作家处乱不惊地使笔下真实的历史与虚构的图景互为水乳,成就一篇作品内的“双重曝光”。她也把现实的无奈,简洁地投成几句动物之间“人被咳嗽病打败了”的调笑。许子东在宝珀理想国文学奖颁奖礼上说自己隔离期间的处境,让他对《潮汐图》里的“蛙”感同身受,正接近了《潮汐图》豁达文字中的体贴与温情。

游戏能激发作家说故事的激情,是因为故事本就是人心的寄托。游戏中的互动迎合了自媒体时代人们的对话冲动。时代培养了人人争说的文化氛围,传统书面文学中的人物开始不再压抑表达的冲动,不再求合于小说统一的语言形式和紧凑的整体结构。邓一光《人,或所有的士兵》就通过不同叙述者在法庭的陈词,拼合成了郁漱石的形象。小说对人物内在式追述的允诺,透露了作家不坐视人物噤声的诚心。魏微怀着平等的态度,用编年体的《烟霞里》照亮小人物几十年的心灵变迁、一代人的命运轨迹。新媒体生产出的流行语、日新月异的网络热梗不形于文,并不代表文学厚古薄今。因为出色的作家自然懂得,应物而无伤于物,人的自由之性才能在新的媒介中得到伸展。

《广雅·释室》:“格,藩篱也。”人有人格,可不拘一格,但无格便失了人性。文学虽无定格,但也有轨辙和尺度。放纵原始情欲,全力渲染野气,诚然可以冲击谨严持重的风格,但不一定能走向一种“新南方精神”的宣示。读不痴迷感官与激情的文字,会看到安然的眼神后面,有深切通透的灵气。不献媚于学术套语、不求合于外在法度的写作者,笔下自有御风以翔,包举宇内的廓大。不轻慢新的人心世道,不激不随地更新审美程式,方能去除心中遮蔽,舒张自由活泼之人性。而纵观“新南方写作”对感官、动物以及媒介的关怀,亦能窥见其对近年人文学术转向中情感、全球、后人类的潜在回应。“新南方写作”内含的思想新变和人文理想,与物我伦理的反思并非完全无关。

敞开与融合是“新南方写作”最基本的精神旨归,因此借镜这一写作景观,可以反推或模拟文化交融背景下文学史的建构过程。这也对我们如何面对指向并不清晰的文学范畴有所启发。研究者的观察重心应该落实在创作的叛逆处,采用逆向思维去追问作品如何翻演先见和定势。而对文本的解析,绝不能停留在厘清文本之间的异同上,而要从文学文化研究的广阔视域中来理解写作新质的特征。“新南方写作”在“无边际”的挑战中生发格调与尺度的历史,既是当下社会城乡变迁、全球流动和技术革新中独特的精神发现,对各类被命名的文学取向分途发展,共同回应当代世界,也意义重大。

【作者简介】

叶奕杉,中山大学中文系博士研究生,主要研究方向为中国现当代文学。

【新刊目录】

《上海文化》(文化研究版)

2024年第10期

专 题 习近平文化思想的上海实践

蒲 妍 赵正桥 建设中华民族现代文明的理论主张、基本议题与实践进路

邓又溪 建设中华民族现代文明的上海城市文化实践

访 谈

严 锋 金方廷 技术时代的文学、艺术与教育

理 论

朱 虹 袁 佳 媒介批评视角下法兰克福学派在中国的流变与审思

文 学

叶奕杉 “跨越”何以养成新风格——论“新南方写作”的物我伦理表达兼及文学文化的跨界融合

纪水苗 “新南方写作”:文学事件的发生与文学策略的选择

杨 莹 方言实验与地方想象的空间建构——以“新南方写作”为中心

文 化

刘 欣 重绘游戏思想史谱系:游戏思想史视野下电子游戏本体论的断裂与重构

李汇川 电子游戏的三重交互关系与叙事

严奕洁 黄锐杰 生命之“涌现”——《塞尔达传说:旷野之息》与游戏现实主义的第三条道路

文 艺

魏 玲 模拟、象征与差异——新世纪乡土电影中城市形象的空间构形

卢巍文 中国新黑色电影的现实主义审美表征研究

书 评

徐同欣 《拉斯科,或艺术的诞生》:巴塔耶的起源话语

编后记

英文目录

封二 周卫平《古镇边道》

封三 好书经眼录

《上海文化》

中文社会科学引文索引(CSSCI)(扩展版)来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

社长:徐锦江

常务副社长:孙甘露

主编:吴亮

执行主编:王光东

副主编:杨斌华、张定浩

编辑部主任:朱生坚

编辑:木叶、黄德海、 贾艳艳、王韧、金方廷、孙页

《上海文化》(文化研究版)

主办单位:上海社会科学院文学研究所

地址:上海市中山西路1610号2号楼928室

邮编:200235

电话:021-64280382

电子邮箱:shwh@sass.org.cn

邮发代号:4-888

出版日期:双月20日

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵