追溯当代上海城市空间及其功能、文化区分布,会发现其深厚的历史脉络;最重要的线索则来自19世纪中叶上海开埠陆续建起的近代社区。这些近代城市空间由点及线、连接成片,在不同的地理空间中生根繁衍,经历百年,发展出多元共生的现代上海都市样貌,一定程度上影响了今天的城市格局。本文从地理空间与上海城市格局展开,辅以不同时空中时事制度、人物因缘,考察近代城市生长变迁的若干线索,揭示上海各区域发展并非处于同步的匀速运动,而是在不同历史时空中,各有其自身不同的速率与机缘。

一、自然空间的城市源点

近代上海城市缘起于上海开埠,那时的“上海”尚为清代松江府上海县,治所位于上海县城。与五口通商的各座城市一样,上海最早的租界地被设在城外,第一代英国驻沪领事馆开设在城内。虽然城内外不过一箭之遥,但上海的新城(租界)与旧城在之后的百余年前各自走出了完全不同的道路。租界取代县城,成为新的“大上海”,而旧城逐渐被放弃;甚至即便进入现代社会,上海老县城依然长期保持明清以来的道路社区格局。

学者根据地契文献找到上海第一块英国租地位于黄浦江边、今外滩九江路口附近,在之后十余年间,附近黄浦滩完成了第一代城市化建设,洋行、公馆甚至公园开始出现。略晚于英国人来沪的美国传教士,则在苏州河北虹口港附近建设居留地(最初并非正式的租界)。“美租界”区域城市管理与建设程度远不及英租界,十余年后美驻沪领事熙华德与继任上海道黄芳议定美租界划界章程,同年与南岸英租界合并成为“公共租界”。紧挨县城的法租界开设略早于苏州河北的美租界,但最初仅有洋泾浜以南、县城以北狭小的滨河区域。

从地理空间来看,最初的上海租界区域实际沿着上海黄金水道黄浦江浦西沿岸设置,逐渐才向腹地发展。有一个词被用来形容开埠之后的上海:“十里洋场”。它曾蕴含本地保守派出于“夷夏之防”的鄙夷与担忧,但其背后蕴藏着地理空间历史。从传世文献中看,“十里洋场”一词在《申报》数据库中检索最早出现于1886年,且不止一次,则19世纪80年代“十里洋场”一词已定型。至于“洋场”究竟在哪,有学者提出“洋场”与“洋泾”相近,当指洋泾浜;也有指其为“大马路”,皆有难以自圆之处。国人以里程数命名地名的做法,十进制以内的数字以实指居多;那近代上海新出现的“十里洋场”亦当为实指。“十里”之数究竟能不能为19世纪80年代的上海城市所容纳,变成判定其存在最重要的指征。

对于世界任何一处近代城市来说,“十里”都不是一个小数字,何况是仅仅开埠40年的上海。1899年方才划入租界范围的静安寺路,其西郊终点静安寺至外滩英领馆的距离尚不足十里;而第一代吴淞铁路,自天妃宫铁马路至尚属宝山县江湾镇段铁路,刚好逾十里,足见“十里”的体量。观点石斋画报出版的1884年《上海县城厢租界全图》所示,彼时租界西缘尚在西藏路沿线,跑马厅属郊外,苏河南北租界无论如何没有笔直的“十里”纵深。然而“十里”竟以另一种意想不到的方式存在。工部局修黄浦江滩的大马路黄浦滩路,其向南延伸线达法租界外滩的东门外护城河寺浜(今中山东一、二路),美租界(后公共租界北区)则修筑了自威尔斯桥至汇山码头的大马路百老汇路。两条租界的沿江马路总长出人意料的正好为十里,这不得不让我们重新审视“十里洋场”最初所指当为三处租界的连接线,即第一代上海近代城市。南北沿江大道及其周边是上海开埠以来最早建设的城市空间,而其沿线之长,纵深之广,为未来上海城市腾飞打下扎实的基础。

19世纪中叶的线状城市沿江处已是码头林立,苏州河以北区域尤其虹口港以东因吃水深,早期便建起了大量码头与船厂。加之苏州河南岸英、法租界及县城外江面上舟桅辏集,连接海外与内地。黄浦江水系交通中存在洋泾浜与肇嘉浜等重要支线,对未来上海社群与文化圈分布同样产生深远影响。那时新来者都拥挤在老县城周边、沿江马路边及沿水路的社区中,从徐家汇、麦家圈到黄浦江边再到苏州河北岸、虹口港附近的救主堂,共同构成上海开埠后最早的近代城市格局。而沿江社区的边缘尚有广袤的土地即将加入城市更新的步伐。

1884年点石斋版《上海县城厢租界全图》

二、越界的城市

开埠不过十年,上海县城内小刀会起义,继而太平军进攻上海,新兴的城市格局不可避免地随之变化。十年间的两次战争让贴近租界的北城与东门外临江码头区遭到严重破坏,城内公共建筑被驻军所占,损毁尤甚。原有旧城不敷住用的同时,大量苏南及周边县市的精英与平民又因战事涌入,让上海城市受到严重挑战。19世纪60年代开始,洋泾浜南北的英、法租界当局通过各种手段开始越过最早的界路(今河南路)向西侧腹地修筑新路。南侧法租界的南缘是护城河、肇嘉浜,北侧英租界北缘大致沿苏州河西进。苏州河黄浦江口有军工厂(李家厂)原不属租界,同治初年亦被划入。英租界内的第三代跑马厅(今人民广场)及继续向西越界筑静安寺路(今南京西路),都是彼时的著名的越界新城。最早的近代城市社区、即跑马厅以东的英租界区域内,在开埠后20年内发展迅速,城市格局逐渐定型。学者从地契文献中考察到这一区域在开埠20年内各色洋行分布,且不同性质的洋行对城市空间影响巨大,最初英租界内棋盘格式道路、街区的设计,皆服从洋行分布格局。主营金融、能源、制造、大宗物资等业务的“实业性洋行”,在重要的“实业性洋行”区域(community)周边,生活社区开始大量形成,最早是大马路以北、五马路以南等街区,之后开始在界路(河南路)以西,山东路麦家圈从传教所转型成医疗、文教启蒙机构,就在越界筑路最初时期。

苏州河以北的租界区域北向被淞沪铁路、界路及熙华德线压制;界限以北虽然也有若干越界所筑马路等,但大部很快由当局自主发展,形成与租界抗衡的华界现代城市。

由于北向扩张受限,19世纪60年代开始,越界筑路更多向西挺进,沪西的沪杭铁路最终成为租界西侧的界限。原本狭小的沿江城市空间,逐渐成为全国最大的租界区。随着城市的扩大与人口的涌入,城市中心与边缘不停发生转移,最终形成“多中心”的功能分工。对于静安寺路上的居民来说,工部局大楼显然是遥远的“市中心”,原本城市边缘的“跑马厅”才更符合中心的位置。最初建在城市边缘的老闸捕房与厦门路监狱,很快发现已身处闹市,新建监狱需远赴沪东的提篮桥。原本界路之外的麦家圈英侨,因仁济医院内的老天安堂渐成闹市,空间有限,迁去了新英领馆边苏州河畔,那里在迁走兵工厂后才划入租界,反而成为后进之地。英国伦敦会华人牧师领袖倪蕴山更是把“麦家圈”中的新式学堂“麦伦书院”带到了当时更边缘的公共租界北区的虹口。迁徙得最远的学校是著名的圣约翰学院,他们的前身从美国圣公会最初的驻地文监师路(今天塘沽路、大名路口),沿着苏州河西行十余公里来到梵王渡口建立新校园。那里原为英商霍格(Hogg)兄弟的私产,其南侧由工部局建兆丰公园,这里成为日后公共租界越界的西北极限。由于沪杭线在此设上海西站(约今地铁中山公园站),且主干道愚园路、极司菲尔路等可直达,这里城市化速度比起东侧大片社区还要快不少。

相比高效务实的英美租界,法租界区域明显不擅长城市建设,甚至远不如同期的华界建设。从太平军后法租界开始越界筑路,其最显著的建设成果依然只有公馆马路沿线(今金陵东路)与法国公园(今复兴公园),霞飞路沿街社区甚至要到北洋政府之后才逐渐兴起。法租界相对自由而混乱的管理节奏让人留下深刻印象。直到北伐前,法租界虽然越界马路不少,却鲜有公共租界城市多中心的出现。甚至,沪上最成功的法式近代城市社群并不在法租界内。在20世纪之前,徐家汇的耶稣会教区机构及附属男女学校、工艺馆、出版社、慈善机构都已非常成熟,他们分布在法租界与华界分隔的肇嘉浜、李漎泾西南岸,这里与法租界几乎同时开始发展,但远离开埠后的上海中心;20世纪20年代筑贝当路之前,从徐家汇去外滩,肇嘉浜水道仍是重要选择之一。肇嘉浜沿租界边缘,由县城西门穿城而过,注入黄浦江,北侧为租界源点外滩,往南是县城天主教中心董家渡堂。从徐家汇到上海县的线索为上海文化中西交通的缩影,自徐光启到黄伯禄、马相伯、李问渔皆是这条线索中的代表人物。这段肇嘉浜航道的中点附近曾有个弯道,历史上被称为卢家湾,法租界最重要的公共机构设施都建在这里。可见法租界城市建设中,边缘的肇嘉浜航道反而承载了早期最重要的中心功能。

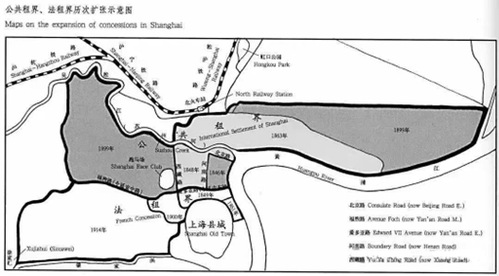

公共租界与法租界历次扩张示意图

三、华洋共生的沪北城市

美租界、即日后公共租界北区的城市发展,与苏州河南则大有不同,这里的近代城市直接影响华界与特别市新城的规划与建设。开埠后,略晚来华的美国人发现虹口港水陆交通便利,可待开发。获得租地权利后,文惠廉牧师来到苏河以北,建起第一座近代建筑:虹口救主堂(Church of Our Savior),及包含多重生活设施的传教大院。沪北近代城市沿着救主堂为中心的街区向外发展。救主堂北一条东西向马路文监师路与教堂同时建成于1848年,东起自“虹口路”,后改百老汇路(今为大名路),沿着苏州河北一直修到了老闸以西。而堂东南的百老汇路沿着黄浦江西达外白渡桥的前身“威尔斯桥”,东至汇山码头附近。这一带很快建起上海最早的码头船厂“老船坞”(Dewsnap Dock),以及最早的医馆之一、新式学堂,集中领事馆区;甚至中国最早的火车站、最早用上电路灯的街区之一。

城市化为这里带来了第一代中外移民,并很快成为上海本土精英的代表人物,在公共生活中展示19世纪“上海人”的独特气质。这其中,最有代表性的“公共花园”事件,更为人熟知的名字就是“华人与狗不得入内”一事。此事经过报章及文人记录甚至小说演绎,学界亦有多文考证此事原委,不过外滩“公共花园”在19世纪80年代因各种理由限制华人入内的行为确有发生。在沪国人领袖频繁向英国工部局发起抗议,自1881年4月,8位本地领袖向工部局提出书面抗议,迫使工部局在外滩公园西再建“华人公园”。参与这次抗争的8位本土士人分别为:唐廷桂、谭同兴、陈咏南、李秋坪、吴虹玉、唐廷枢、颜永京、陈辉庭,皆出自沪北租界的虹口。其中领袖为时任怡和洋行总买办唐廷桂,他同时也是著名的虹口广肇公所的创始人之一,余有五位为其麾下粤籍大佬,另两位则是圣公会华人牧师的颜永京与吴虹玉。

早期旅沪的西侨也在沪北留下颇深的印记。虹口港外黄浦江边为近代最重要的码头与船厂区,开埠后这里便进入华洋杂处的状态。19世纪70年代,有位热衷混血儿童教育的外侨汉璧礼(Sir ThomasHanbury)与工部局当局在虹口各地创办公学,更为日后虹口基础教育打下扎实基础。另有文惠廉、文恒理、小文惠廉父子留下圣约翰学院医学院及同仁医院,雷士德(Henry Lester)留下的工学院与医学院,嘉道理爵士(Sir Elly Kadoorie)的犹太人青年学校,虹口圣心堂走出的饶家驹神父(JacquinotdeBe.saIlge)及其战时安全区等。更为人熟知的是战时来此避难的犹太人。

虹口圣心堂

由于苏河以北行政区划特殊,沪北租界被局限在沿江狭长的区域之中;工部局与在沪英商曾经想过办法拓展沪北纵深,他们把目光投向了北境的江湾、吴淞。包括北四川路、江湾路等多条越界马路从租界向江湾镇腹地修筑。光绪初年,英商尝试自租界内修吴淞铁路沟通江湾,直窥吴淞,虽然曾一度通车,但仍被当局赎买拆去。不过这次尝试让沪上有识之士看到了沪北整体城市化的潜力与价值。虬江下游所分虹口港与俞泾、芦泾二浦,勾连起虹口外滩与江湾镇间最重要的水路交通。“公共花园”事件华人代表之一吴虹玉曾奉命赴江湾镇开教,并在江湾镇中心成功建起美国圣公会圣保罗堂。

淞沪铁路1898年通车后,沪北近代城市空间开始进入发展的快车道,由本地士绅主持的铁路工程,把火车站起点搬出租界,放到了旧江故道上。因为空间相邻及成功的城市化结果,大片邻近北段租界的江湾土地,在国民政府成立后,划入上海特别市成为“华界”;甚至在之后大半个世纪的行政区划变迁中,江湾镇主体部分再没有被划出过上海。1907年商务印书馆被长老会牧师家族鲍、夏二家族带到宝山路淞沪铁路旁,沪北文化事业开始迈向快车道,其出版规模与影响力很快取代了早年的墨海书馆、美华书馆及土山湾等机构,并形成了巨大的知识精英群体,反哺了整个上海文化界。吴淞、江湾一带自晚清以来聚集多所近代知名学校,包括复旦公学(大学)、中国公学、爱国女校、劳动大学等学校都有很大的“商务系”色彩,而北洋以后,数十所中国近代知名的大中小学麇集淞沪铁路沿线,为沪北城市现代化作出不可磨灭的贡献。沪北华界现代化发展的成果使其逐渐成为国民政府着力经营的中心城区,“大上海计划”中上海特别市中心就放在了当时的“新江湾”。即便遭到战争的破坏,日占时期仍将江湾地区作为市中心的首选位置;1946年光复后,国民政府开启全新的“大上海都市计划”也有强烈的沪北经营战略倾向。

四、冲突与交融

大约在辛亥革命之前的上海,近代城市规模已经相当可观,尤其租界与华界并行发展,空间交错,增强了城市内部的流动空间,造就了日后上海城市文化的多元可能。学界早就指出,在租界里的居民主体是来自全国乃至世界各地的华人。在小刀会平息之后,原来居住在上海县城内及黄浦沿岸的闽粤移民被迫搬离县城,大部分来到苏州河北岸租界的虹口一带,第一代知名实业家唐廷枢、徐润、郑观应等粤籍精英也在虹口开发大量房产与街区,越过威尔士桥的大片土地在19世纪60年代开始成为广东人(包括闽籍)的社区,这片区域的中心在头坝以北的三元宫,今武昌路近吴淞路处。由武昌路与吴淞路相的十字向外辐射,形成粤籍人在上海租界内最早也是最稳定的社群,这里的粤式饮食、文体活动以及粤式学校、医院、教堂成为沪上重要的文化景观。几乎与之同时来沪的日侨留居范围基本也与闽粤侨民区域相重合。虹口的粤籍精英很早便与本地精英结合,如监理会牧师宋嘉树(文昌)娶英国圣公会华人领袖倪蕴山(川沙)之女倪珪贞(一作桂珍),成就民国最有名的宋氏家族,他的连襟之一温秉忠则同样来自台山。美国圣公会三大华人牧师中,黄光彩与颜永京都是闽籍,黄氏长女嫁给了圣约翰大学的校长卜舫济,自己也担任圣玛丽女校的校长,成就近代教育交流史上的佳话。颜氏第二代颜福庆因为姻亲关系与宋氏家族也成了亲戚,增进了沪北闽粤精英群体间的沟通互动。辛亥革命后,因为领袖香山人孙中山、唐绍仪与上海关系密切,在沪粤籍精英成为沪上重要的政治力量,继而粤人社区遍及苏河南北,北侧老靶子路沿线成为粤人新的中心社群,赵氏扆虹园成为其中心,卸任总理的唐绍仪便住在附近,自己新续弦及长女嫁顾维钧的婚礼皆在扆虹园中举行。而公共租界南区中大马路南京路的重要四大商业公司先施、永安、新新、大新,创始老板皆为粤裔或粤籍商人。闽粤精英最早成为沪上重要的外来社群团体并对上海产生了极其深远的影响。

作为与闽粤人同时来到苏州河北经营的外地社群,宁波裔精英最初更多在商业界崭露头角。明清以来,沪甬两地因地缘关系交流频繁,而开埠后三代甬商精英无一例外选择沪北作为自己的主阵地,首先考虑的还是码头通商的便利。第一代严信厚宅便在文监师路上,其孙女严幼韵曾在此居住。第二代叶澄衷的商号开在虹口港百老汇路与马厂路上,临终前还在附近捐建一所澄衷蒙学堂。第三代虞洽卿的宅邸在铁马路以西的山西北路。叶氏后人与虞氏还一同开发沪北江湾,江湾跑马厅及日后的澄衷医院、洽卿医院都与甬籍精英有关。而新教中的甬籍商人更是沪北文化的重要启蒙者。美国长老会牧师、鄞县人鲍哲才牧师及其家族,缔造了著名的商务印书馆帝国。商务印书馆中分“教会系”与“学者系”两派,“学者系”中有大家熟知的张元济(海宁)、蔡元培(绍兴)、蒋维乔(武进)。“教会系”则是鲍氏父子与姻亲夏瑞芳(青浦)及夏氏后人,后代姻亲中尚有身兼教界与学界领袖的郭秉文(出生上海、南京籍),因为郭氏家族的姻亲圈,商务系新教家族与鄞县王氏(王正廷家族)及复旦校长李登辉(同安、印尼华侨)、之江校长李培恩(杭县)等形成了紧密的联系。

但沪北城市的高速发展并没有一直持续,从齐卢战争到北伐军进上海,再到一·二八事变数年间,沪北城市多次沦为战场。曾经汇集出版、医疗、教育的中心地带一夕化为火海;华界经营日久的特别市市中心也未能幸免。战争冲突让华界失去吸引力,大量沪北精英与资本便开始了逐步的南迁,直到淞沪战役时彻底放弃华界。20世纪20年代末开始,包括越界筑路在内的租界区开始了空前的繁荣期,对应上国民政府的“黄金十年”,南下的资本注入了本就面积不大的市区,大量新式街区、楼房拔地而起。我们今天熟知的外滩第一立面及苏州河沿岸的单体高楼建筑,大部分都是20年代中期齐卢战争之后开始更新,公共租界内在1927年后新建、更新的建筑群更是不胜枚举。越界筑路中的愚园路、忆定盘路(今江苏路)、白利路(长宁路)、海格路(华山路)等新马路及街区建起了大量里弄与独栋住宅;甚至越过最后一代界路海格路,在交通大学、复旦公学(后复旦中学)以西新筑马路,建起哥伦比亚住宅圈(ColumbiaCircle)即“外国弄堂”。工部局晚期开拓沪西苏州河滨地块,以大量东南亚地名命名新筑路,如星加坡路、槟榔路、东京路(取越南首都河内曾称),甚至日本地名马崎路。那里很快成为近代工业的聚集地,吸纳了大量民族产业与从业人员,并在沪北纷乱不宁的北洋后期,逐渐取代其产业功能。沿苏州河向西数公里,集中了中日多所纱厂、荣氏福新面粉厂及厂房码头,成为沪西工人运动的温床。

法租界的越界筑路区更以法式街区与住宅建筑群闻名,这些法式住宅区都位于早期租界边缘。20世纪30年代后历次城市更新,沿街单体与里弄区逐渐定型,成为今天为人熟知的“梧桐区”。这些越界街区中东西向大马路有霞飞路、西爱咸斯路(今永嘉路)、福履理路(建国西路),纵向则有汶林路(今宛平路)、高恩路(今高安路)、巨福路(乌鲁木齐南路)等。到了1922年,公董局筑贝当路,从福煦巡捕房位置斜向通往徐家汇,将法租界越界区远端分割成若干三角形街区。这一带从国民政府时期开始成为重要的住宅区,各界来沪精英选择在这里置办或者租住房产。八·一三淞沪会战、尤其太平洋战争爆发后的孤岛时期,因维希政府的关系,法租界尚能维持相当的自治,租界内街区在战时得到新一轮开发,为大量精英与平民提供庇护。法租界边缘处的繁荣出自战争混乱的非常时期;光复之后,这里一跃成为整个近代市区最新、最受人欢迎的生活街区。

五、结语:空间里的交错与融合

略加梳理开埠以来上海近代城市的发展历程,从最初的十里沿江“洋场”,渐次发展到租界、华界并举的现代都市,可以清楚地看到不同区域间各自的发展轨迹,而文化的交融与冲突无疑是其间最大的动力。从开埠最初租界里有限的来华西洋人与华人社群,到全国面积最大的近代城市群,期间不过半个世纪的时间。上海本地人口并无太大体量,晚清开埠以来租界社区吸引众多外来移民人口,迅速让上海形成华洋杂居的社会面貌,闽粤、浙东移民与日侨比邻而居,英、美及华人企业、机构、学校分布全市,教会社区沿肇嘉浜流域分布发展,沪西苏州河沿岸崛起的中外工业空间,无不体现上海有别于国内任何一座城市的地方。而这其中最有特点的近代都市范围,在国人自主发展的华界地带。抗战之前,华界区域所建成的近代城市由三条铁路与外界联通,黄浦江主航道上的虬江码头与江南制造局等码头船厂分布在城市边缘。铁路沿线曾有吴淞、江湾、法华等地密集的新式高等教育群,与以商务印书馆为代表的文化传播中心,共同筑成文教、产业融合的上海“拉丁区”。但近代以来的战争尤其是两次淞沪会战让铁路沿线华界城市深受破坏,沪北城市资源转而南下英美法租界,寻求自保。其中,远离交通要冲的法租界越界筑路,在20世纪30年代末得到了重要的城市建设机会,为上海城市发展的近代史画上了休止符。回望这段交错、融合的城市发展史,可以感受到城市发展深层保留的空间逻辑;在空间线索的表面,呈现出多元文化、中西交流与现代性改变的不同业态,这也是考察城市文化史非常值得关注的线索。

人民路中华路环路内的老建筑

最后仍希望讨论一些关于当代上海城市文化的认识观念。如今的上海城市文化,呈现出过于追求对点状的建筑、人物、马路、街区的关注,忽略了城市变迁“线索”的认识,这让普通读者与爱好者把视角留在保护得当的历史建筑或局部的街区,天然地认为那才是“老上海”;如知名的外滩、“巨富长”“衡复”或者徐家汇源等处景观,孤立地论述上海开埠、耶稣会入华或越界筑路等话题,缺少整体城市变迁的关怀。相比而言,一些今天遗迹不明显,但于上海史极为重要的城市线索,无疑更值得宣扬与关注。比如上海县城城墙拆除后的遗址人民路、中华路环路,及其曾经的十座城门,便是重要的上海县市的重要线索。同时还有原肇嘉浜沿线,今天虽然已经是多车道大马路,但其沿线的线索依然不少,天钥桥路、大小木桥路、枫林路等路名皆为原来重要的桥名;而成为上海民间重要记忆的“卢湾”之名,原位就在今鲁班路、徐家汇路口附近。沪北的城市线索则因地面建筑多被毁,更不为人关注,如天目东路与武进路段原公共租界与华界的界路区域,因淞沪铁路上海站(老北站)及两界相通之地,而为上海最热闹的区域之一,以铁马路(今河南北路)为界,东部多以粤籍侨民,西侧多为宁绍侨民聚居,唐绍仪、虞洽卿曾隔街而居。 近日宁绍社区几无剩迹,粤籍侨民为主的武进路沿街景观虽以各种全新的“概念”得到一定保留,但其文化性与历史性线索也被抛弃殆尽。但笔者仍以为城市文化的弘扬与传承,不仅是一砖一瓦、一亭一园的保护与记忆,更保留对城市区域与整体线索的考量与思考,留住我们城市的精神线索,或许是下一步城市文化工作者新的课题。

【作者简介】

王启元,男,1984年生,浙江鄞县人,复旦大学中华古籍保护研究院副研究员,主要研究方向为上海城市史、明清江南社会史。

【新刊目录】

《上海文化》(文化研究版)

2025年第4期

专 题 中国式现代化与上海文化

王启元 华洋杂处与文明汇通:上海近代城市的生长线索

专 题 中华优秀传统文化的传承与创新

刘 轶 欧阳端萍小道亦可观:再议文化小传统对我国当代文化建设的启示

访 谈

曾 军 金方廷人工智能时代的文艺学:媒介、技术与文化生产的重构

理 论

袁 青 由“趣味”到“现象中的自由”——论席勒对“美的艺术”根基的构筑与转换

文 学

莫雨曦 “新人”的塑造及其困境——王蒙《青春万岁》的个人想象与集体叙事

李 浩 谢有顺 生命实感、抒情声音,以及重建总体性的一种可能——论魏微长篇小说《烟霞里》

苏 勇 重新回到人本身——评毕飞宇《欢迎来到人间》

文 化

郝玉满重思“工作”的未来:基于数字社交的工作与工作文化

张登峰 触屏、“数字手势”及其空间逻辑:对手机界面的批判性考察

程 林 “复活亲属”:后死亡时代逝者机器人疗法的正向潜质与伦理风险

文 艺

高 洋 “魔力圈”的“内”与“外”:具身性视域下沉浸戏剧与遍浸游戏的假定性的比较研究

周志博 王玉玮 身临其境的具身想象:身体与影像交互的触感连接

韦拴喜 罗香杰 身韵、气氛与中和:国风舞剧身体审美的三重向度

笔 记

张 治 钱锺书中西文读书笔记系年相关证据考略

编后记

英文目录

封二 吴大羽《公园的早晨》

封三 新书推荐

《上海文化》

中文社会科学引文索引(CSSCI)(扩展版)来源期刊

中国人文社会科学核心期刊引文数据库来源刊

社长:徐锦江

常务副社长:高渊

主编:吴亮

执行主编:郑崇选

副主编:张定浩

编辑部主任:朱生坚

编辑:木叶、黄德海、 贾艳艳、王韧、金方廷、孙页

《上海文化》(文化研究版)

主办单位:上海社会科学院文学研究所

地址:上海市中山西路1610号2号楼928室

邮编:200235

电话:021-64280382

电子邮箱:shwh@sass.org.cn

邮发代号:4-888

出版日期:双月20日

主编:朱生坚

编辑:张晴柔

运维:任洁

制作:小邵