屠隆(1543—1605),本名儱,字长卿,又字纬真,号赤水,晚号鸿苞居士,浙江鄞县(今宁波)人。屠氏为甬上望族,屠隆虽为旁支寒门之幼子,也得以附族塾读书。他勤勉刻苦,少有才名,明万历五年(1577)中进士,除颍上知县,转知青浦,后迁礼部主事,历郎中,万历十二年(1584)遭陷被劾,遂归鄞县乡里,流连诗酒,酬唱集社,著作等身,时人称之为“才名甚盛,海内实宗师之,执文坛牛耳者三十年”。屠隆在诗文之外兼擅戏曲,作《凤仪阁乐府》传奇3种,即《昙花记》《修文记》《彩毫记》。他视《昙花记》为最得意之作,亲自训练家乐演出这部作品,常邀请朋友来家中欣赏,曾带领戏班在江浙巡演。

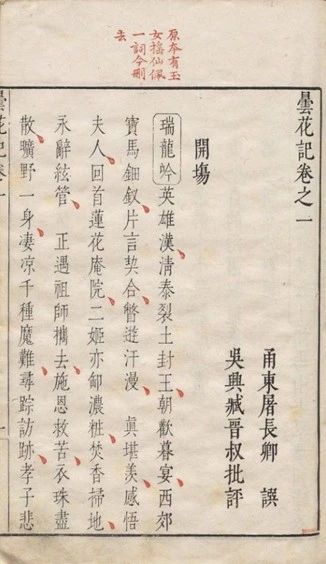

《昙花记》成书于万历二十六年(1598),“以传奇语阐佛理”,“广谭三教,极陈因果,专为劝化世人,不止供耳目娱玩”。这部传奇叙述了唐代木清泰(虚构人物)平定安史之乱,获封定兴王,富贵已极,一日忽遇仙人点化,遂手植昙花一株说“他日成道,昙花开现”,毅然弃家辞官,踏上求佛之旅。他一路游历地狱、天界、仙都,目睹古今善恶皆有果报。同时,家中妻妾在修行中等待昙花盛开。木清泰大战魔兵,历经艰险,最终抵达西方佛国,修成正果,昙花亦随之开放,举家飞升。《昙花记》成书约20年后,有臧懋循评改本,对原著进行了较大改动。

《昙花记》风格骈俪,词采华美,也存在一些不足。其一,宾白堆砌典故,常常一句数典,晦涩难懂,比“以时文为南曲”的《香囊记》有过之而无不及。祁彪佳《远山堂曲品》评之云:“学问堆垛,当做一部类书观,不必以音律节奏较也。”其二,布局散漫,虽基本遵循了自《琵琶记》以来生旦作场、双线结构的规则,但两条线之间缺乏联系。全戏由一个个互不相关的小故事贯穿,这种结构很不适合舞台演出,所以臧懋循在修改时大动刀斧,将原著的55出删减为30折。其三,穿插了大量小故事,导致出场人物过多。臧懋循改本在“审卢杞”处有一段眉批,即指出了这种写法给演出造成的困难:“长卿颇有伤时之意,但不知戏止数人,而曹操等不啻数十辈,则改扮极难,而非做法,故削之。”臧氏还将一些次要人物进行了合并,才使得线索更加连贯。其四,屠隆为宣扬佛法,常在戏文中大段说教。《昙花记》第三、七、十三、二十四、三十、三十一、三十三、三十四、三十八出都是仅有白而无曲,这会让演出显得枯燥,故臧氏评价为“其谬弥甚”。臧懋循概括《昙花记》缺陷,云:“长卿于音律未甚谐,宫调未甚叶,于搬演情节未甚当行,遂为闻见所局,往往有纰谬处。”很多研究者认为《昙花记》不适合演出,属于案头文学,之所以在明代能产生一时影响,主要得益于屠隆家班自我宣传。田同旭认为:“《昙花记》中的曲文,不仅过于典雅,还常常典故密排,甚至直接以佛道语和史料制为曲,艰深难读,更莫说登场而唱了。”胡淑芳认为:“屠隆《昙花记》将文词派典雅绮丽风格发展到极端,以至演化成‘徒呈其博洽,使闻者不解为何语’的脱离观众的‘涩体’,文词派由此走向衰落。”刘易认为,“从俗文学规律看,这样的戏曲本子是不太适合演出的,但《昙花记》却在演出中声名大噪,一时各地流传……这个剧作之所以能够流传,得力于屠隆家班演出的推广”,而从这部戏曲本身叙事特性进行分析,则认为可能引起了当时一些文人的共鸣。仝婉澄认为《昙花记》之所以能“四处巡演、备受好评”主要得益于屠隆家班这个“特别的演出团体”,而必经臧懋循的改编才能“适合大众、适合当时的场上演出”。

“案头”还是“场上”,是晚明戏曲观念之争的关键点。为了攻击辞藻过度华丽的文词派,一些曲家可能会夸大其不利于演出的一面。《昙花记》作为文词派的代表之作,是否真的“使闻者不解为何语”,不可轻下断言。诚然,《昙花记》的早期推广离不开屠氏家班,然而它的后续演出绝不局限于此,更未出现难以登场演唱、脱离观众的情况。反之,它在明万历至崇祯年间传唱一时,远超乎今人想象。本文对相关史料进行梳理,试探究《昙花记》获得广泛影响、堪称晚明世风的代表之作的原因。

臧懋循评点本昙花记(明末朱墨套印本)

一、《昙花记》的场上演出

关于《昙花记》场上演出的记载并不少见。论者常引的是屠隆友人的笔记、日记、书信等描述屠隆亲率家班演出的情形。除此之外,还有一些与屠隆素无交往的文人也在别集、笔记中留下了观《昙花记》演出的记载,其中有很多是在屠隆去世多年之后记载的。这足以证明《昙花记》的演出远远超出家班的宣传范围。明清之际的世情小说中亦出现搬演《昙花记》的情节。至清初,《昙花记》的片段尚在民间流传,成为忠烈之士的慷慨悲歌。史料中的丰富记载,表明《昙花记》是明清之际观众熟知的剧目,常引起人们的议论。

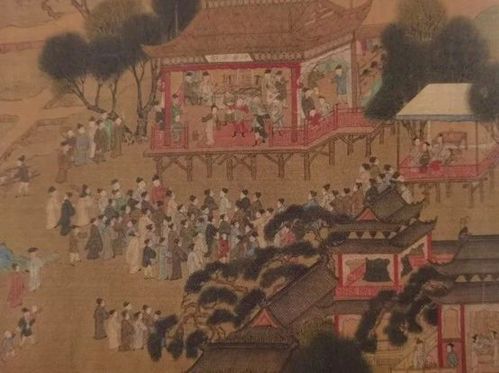

明·仇英《清明上河图》(石渠本)描绘的明代戏台

(一)屠隆家班演出的记载

沈德符《顾曲杂言》:

一日过屠(隆)于武林,命其家僮演此剧。挥策四顾,如辛幼安之歌千古江山,自鸣得意。

冯梦祯《快雪堂日记》壬寅(万历三十年,1602)九月初十:

拜屠长卿。长卿先一日邀太尊诸公看《昙花》于烟雨楼……午后,过烟雨楼赴长卿之约。晤苕上严生及日者郦生。项于王来久之,二邑侯主上席,复演《昙花》,夜半散席,归舟。

邹迪光《郁仪楼集》卷五十四《与屠长卿》:

昨于秦园,玩尊使搬演《昙花》,寓鹿苑于梨园,以俳优为佛事。睹彼傀儡,念我肉团;听曲一声,胜似千偈。

以上3人皆为屠隆朋友。沈德符在观看之时,和旁人议论了此剧的创作缘由,听闻屠隆创作此剧,是为了忏悔年轻时的轻狂举止;冯梦祯和屠隆关系最为亲密,记录了屠隆广邀宾客观看家班演出《昙花记》的情形;邹迪光则抒发了观后感,盛赞《昙花记》演说佛法的感染力。还有些友人尚未得机会一睹屠隆家班演出,但也无比期待,陈继儒《晚香堂笺》之《与屠赤水使君》写道:“前读《昙花记》,痛快处令人解颐”,“往闻载家乐过从吴门,何不临下里,使俗儿一闻霓裳之调乎。”陈继儒先阅读了《昙花记》文本,对之高度评价,继而迫不及待地想要观看场上演出。

(二)家班以外的演出记载

邓澄《邓东垣集》卷十五有《客携素馔茗饮招集东园连日演屠纬真〈昙花〉剧有作用韵为答》诗:

彼美西方人,众宝自成钵。百味唯所欲,亦不过量嚼。器钵既环异,饮食岂藜藿。界道纯黄金,并以严楼阁。花生大车轮,五色光盘礴。无量宝妙明,无蒂底无托。乐音千百转,风动自然铎。种种畅和雅,讵比世弦索。愧乏鸿豹姿,卅载一丘壑。客以问奇来,行庖屏狂药。若又撤从佮,何以资善谑。一部优钵昙,雅俗有斟酌。单提花果报,脱粘而解缚。说戒具毘昙,填词炳丹噩。宫商谐宛转,风规出寥廓。纵横说所说,牖掖学所学。敷扬纯淑善,抉摘隐微恶。解者得津梁,缚者怵鼎镬。悟者咀其醇,愚者啜其粕。上焉获衣珠,下焉凛干镆。聚观隘闾井,远走及村落。柴荆素扃严,终夕不下钥。不起于此座,宛已到极乐。

邓澄主要活动于万历至崇祯年间,其东园在江西黎川,与屠隆素无交游之迹,他所观看的不可能是屠氏家班的演出。从诗中所记来看,东园通宵搬演《昙花记》,音乐动听,佛法劝善,雅俗共赏,乡邻观者如堵。足见《昙花记》于晚明上演于文人席间之盛况。

汪汝谦《春星堂诗集》卷二《绮咏》有《觉公倡首于前山演〈昙花记〉次韵》诗:

忆昔豪华今已非,故将游戏暂皈依。几行珠粲明星斗,一片霞光映翠微。舞态乍惊轻叶落,歌声犹喜绝尘飞。青山不改黄粱熟,莫感兴亡世事违。

汪汝谦(然明)是杭州人,活动于明末清初,与陈继儒、董其昌相交,“为西湖寓公主盟风雅”(《绮咏》董其昌序)。他也是对戏曲深有研究之人,其家班在明季闻名遐迩。这首诗作于天启年间,当是汪汝谦与友人于杭州搬演《昙花记》所感,“舞态乍惊轻叶落,歌声犹喜绝尘飞”是对场上歌舞的具体描写。

曾异《纺授堂集》二集卷九有《集青林堂观剧演〈昙花记〉》诗:

倦龙蜕去混黾蛙,将相功成易出家。牛下有人齐未霸,谁甘一褐换袈裟。

曾异是福建莆田人,此诗作于崇祯十二年(1639)。屠隆物故30余年后《昙花记》尚在闽南上演,引发观众强烈的感慨。同样是福建莆田籍的文人姚旅,所撰乡土风物笔记《露书》(约成书于1612年)中亦有一段对《昙花记》语音的讨论,说屠隆《昙花记》中独嘲闽人“土音”,殊不知“自持土音而笑人土音”,可见《昙花记》为闽南人士所熟知。

明清之际的世情小说《续金瓶梅》,也描写了搬演《昙花记》的场景。书中写西门庆之子孝哥出家为僧,法名了空,被贼人李全绑架,强迫他还俗为婿。李全夫妻为撮合了空与女儿,“设下筵宴,笙箫细乐一齐奏起”,点了一本《昙花记·逢僧点化》,唱了[混江龙][油葫芦][天下乐]等8支曲,未有宾白,“酒席上歌舞成行,香烟满坐”,直唱到二更。《续金瓶梅》为丁耀亢(1599—1669)所作,成书于清顺治年间。虽然小说家言未可作为直接证据,但世情小说中的戏曲史料向来用于还原古代戏曲的形态和演出情形。丁耀亢精通戏曲,撰有13种传奇,他在写作此处情节时理应选择的是符合情境、能烘托宴会氛围与人物情感的剧曲。再者,世情小说面向的是大众读者,创作意图往往有劝世功用,若在情节中穿插仅限于文人案头欣赏的“冷门”剧目,如何能让普通读者理解?成书于同一时期的《醒世姻缘传》中也引用《昙花记》的故事来劝诫读者:

那唱《昙花记》的木清泰,被宾头卢祖师山玄卿仙伯哄到一座古庙独自一人过夜,群魔历试他,凭他怎得,只是一个不理,这才成了佛祖……这人要干件好事,也就有无数的妖魔鬼怪出来打搅。你若把事体见得明白,心性耐得坚牢,凭他怎么挠乱,这一件好事,我决要做成,这事便没有不成之理。

从小说中的描写和引述中,可见此剧为时人熟知。若非经常上演、到处传唱、妇孺皆知的戏曲,当不会被小说创作采用。

(三)清唱记载

清代全祖望《鲒埼亭集》卷八《明建宁兵备道佥事鄞倪公坟版文》:

评事(倪元楷)慷慨坐囚中,与华公过宜、李公昭武,高歌“木公不屈魔鬼”一曲,声撼狱壁。

全氏所记,为清顺治四年(1647)发生于宁波府鄞县的“五君子”反清一事。事泄,参与此事的乡绅华夏、屠献宸等人被捕入狱。倪元楷因曾参与南明鲁监国政权、不肯剃发而同时被捕。入狱诸人中,屠献宸即为屠隆同宗后人,鄞县屠氏在此次反清行动中扮演了重要角色。众人所唱“木公不屈魔鬼”一曲,当出自《昙花记》第二十五出《魔难不屈》。此出叙小魔王见木清泰大道将成,恐不利于己,遂发魔兵十万擒木清泰,囚禁黑山狱中,威逼利诱,劝其归顺。木清泰痛斥小魔王,宁死不屈,后为关羽所救。其中[锦缠道]一支曲,颇符合倪元楷等人狱中情形:

我本是大丈夫回头采真,行万里只孤身,出门来,已将性命浮云。俺也曾扶王室,定江山,扫清虏尘,那怕你逞凶威妖鬼魔神。看浩气塞乾坤,这头颅儿,属英雄数尽。我丹心耿耿存,拼七尺何妨齑粉,肯无端俯首作魔民?

反清志士欲以歌声来表达不屈气节,立即想到的就是《昙花记》剧曲,且此段曲狱中人人会唱,足见当时于鄞县流行之广。全祖望撰文之际,此曲可能尚作为清唱片段流传于当地。

二、传奇选本与《昙花记》的传唱

从晚明传奇选本对《昙花记》的选录情况,可反映《昙花记》的传唱情况。明人编选传奇选本的意图大致有:辑录戏曲文献,供读者阅读、赏玩剧本,供戏班演剧使用,为文人清唱剧曲作参考。而恰是为演剧、清唱而编的选本,更喜欢选录《昙花记》。从它们节选的内容上,也可以看出《昙花记》最受欢迎的是哪些部分。从整体上看,晚明共有30余种传奇选本,收录传奇近400种。根据朱崇志的统计,被5种以上选本收录的剧目仅29种,而《昙花记》被10种选本收录,入选频次在所有剧目中居于第10位,位于《玉簪记》《红拂记》等早期经典传奇之后,却在《牡丹亭》等同代名作之前,这足证《昙花记》广受欢迎。选本对《昙花记》的收录,分为剧选、出选、曲选。各选本所依底本皆为屠隆原本,而非臧懋循评改本。这可能是因为臧评本刊行较晚(在万历四十六年以后),未及广泛流传之故。

晚明传奇选本《新刻京版青阳时调词林一枝》(万历福建刊本)

明代集中性收录传奇全本的“剧选”并不多。唯有藏书家毛晋于崇祯年间刊刻的《六十种曲》,堪称“现存明代汇刻传奇最丰富而重要之总集”。毛晋在出版这些传奇剧本时,选择的皆是当时热演的剧目,特别标署“演剧”,说明他有意突出其演出“台本”的功用。《昙花记》全本被收入《六十种曲》第11册,且此“台本”与屠隆原作无甚差别,由此说明屠隆原作就是崇祯年间通行的演出本,无须改编。

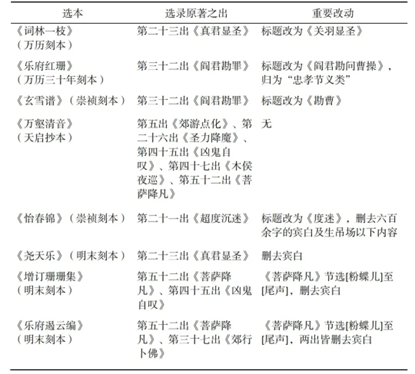

“出选”则是明末传奇选本的主流,因为当时戏曲主要演出形式是单出表演,单出选本具有很强实用性。单出选本所节选的《昙花记》内容,与《六十种曲》的全本内容基本一致,只是偶尔修改了标题或有所删节(表1)。这再次印证屠隆原作就是可直接用于舞台演出的版本。此外,出选中有一部分是明确表示用于指导唱曲的。如《乐府红珊》,其《凡例》句句教人唱曲技巧;《怡春锦》,编者外号即为“曲痴子”,追求“赏音之至”,所选诸曲多有至今传唱不衰的;《万壑清音》以北曲为主,点板皆名家订定,还特意指点演唱北调的技法。这些注重演唱的选本选录《昙花记》戏曲,选的出数还不少,足证《昙花记》在当时有着充分的演唱实践。

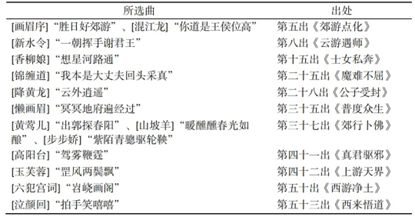

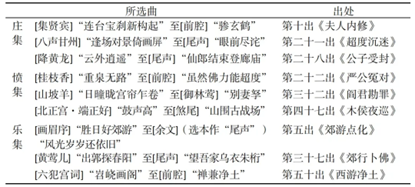

“曲选”是应晚明文人在雅集时唱曲自娱的需求而生,同时也可为戏班上演折子戏作参考,因此曲选所收必是当时脍炙人口的剧曲。曲选的代表有:《南北词广韵选》,徐复祚编选,成书于万历四十五年前后,现存清初抄本,其收录《昙花记》剧曲14首(表2)。《月露音》,凌虚子(李郁尔)等选辑,万历四十四年(1616)刊,其收录《昙花记》剧曲79首(表3)。这两种重要的曲选都大量收录《昙花记》剧曲,说明《昙花记》的很多曲是时人乐于演唱的。

综观各种出选、曲选,《昙花记》共有19出被各选本选录,其中被选最为频繁的3出是《郊游点化》《阎君勘罪》《菩萨降凡》,这3出的共性是皆有大段演说佛法因果,显示出时人对仙佛题材传奇的偏好。以选曲为宗旨的《月露音》尤其青睐《昙花记》,全书共收戏曲90种,其中有《昙花记》9出,仅次于《紫箫记》的10出。《月露音》是杭州所刻,属于典型的江南选本,此类选本原非用于案头阅读,而是重视指导演唱的实用性。多选《昙花记》,可能是因其曲词典雅优美,适合清唱。与之相对,供商旅阅读欣赏的闽刻曲选《词林一枝》则只选《昙花记》一出。“江南曲选多以‘曲’为中心,剧曲、清曲兼收,以备文人雅集清唱之用;而闽刻曲选则以‘出’为中心,集萃剧曲的散出,凸显流行剧曲的阅读之备。”这正说明《昙花记》作为案头文学并不出众,在实际演唱中反倒更具优势。

《昙花记》因适合演唱而被选本青睐,选本又反过来促进了《昙花记》的传唱。上文关于《昙花记》演出的记载以浙江和福建居多,可能与两地出版业发达,戏曲选本数量最多有关。

表1晚明传奇选本选录《昙花记》单出情况

表2《南北词广韵选》收录《昙花记》情况

表3《月露音》收录《昙花记》情况

三、《昙花记》何以流行一时?

从戏曲理论视角来看,《昙花记》艺术手法上缺陷的确明显,但这并没有影响它在明末流行一时,被广泛地搬演与传唱。究其原因,一方面是屠隆的盛名、屠隆家班的推广以及与屠隆交游文人的宣传,另一方面是《昙花记》自身的一些特点符合时代需求。入清后该传奇迅速没落,与明末的流行形成鲜明对比,故探讨《昙花记》流行原因,我们更应关注其时代特质。

(一)仙佛题材引发时代共鸣

晚明崇佛求仙之风大盛,有时竟至荒诞离奇的程度。如万历初年,礼部右侍郎王锡爵次女王桂自称得道,号昙阳子,几年后当众脱化,倾动东南。当时名士数百人皆顶礼称弟子,乃至于“以父师女,妖诞不经”。万历年间又有江湖骗子潘士藻在京师讲会,称有八百散仙将出于世,不少名流竟信以为真,争附“仙籍”。这两件事,屠隆都参与其中。晚明士大夫之“佞佛”尤为突出,当时有居士名号的士人就超过500位,居历代之冠,这些人多“捧咒念佛,奉僧膜拜,手持数珠以为戒律,室悬妙像以为皈依”,佛学著作的编撰也在此时达到高峰。而民间的信仰活动亦随着国初禁令的松弛而呈现出大型化、集会化的趋势,杭州“崇尚释老,其来以久,每值相传仙佛诞辰,多往炷香设会”,每逢2月19日“观音会”,“倾城士女皆往”;松江、苏州、乌程等地,2月19日观音诞辰和6月19日观音成道日也皆有人山人海、规模浩大的集会。

晚明社会从上到下弥漫着好佛求仙之风。这种社会风气的形成,一方面是来自皇室影响。明世宗沉湎修道,神宗太后则好佛,宫中常做法事,沿之成俗。上有所好,下必甚焉,民间也就相习成风。另一方面是由于在渐趋动荡的时代,人心需要仙佛信仰的慰藉,社会亦需讲说善恶因果作为教化。《醒世姻缘传》就引《昙花记》作劝世之言,可见戏曲中蕴含的佛理在民间有着深厚受众基础。另有更深层次的原因是儒释道三教合一、明代中叶以后佛学诸宗的理论发展及其与儒家性理学的融合,使晚明文人热衷佛学。这一时期思想活跃,文人的自我意识觉醒,也愈发感到人的天性受着无形压抑。他们欲挣脱束缚而不得,自然容易想到借佛学来作为一种超脱“名教”的消解方式。正如泰州学派李贽等人走向“狂禅”,“遂非名教所能羁络”。屠隆也是这种“狂禅”气质的代表人物之一。

屠隆为人狂狷,其好佛并非清修,而是借以发奇谈怪论,充分展现出晚明士人尚“奇”、尚“狂”的个性。与他相熟的沈德符在记载他的怪诞之语后评论道:“才士故为夸诞,以发舒胸中磊块。”这句话揭示了屠隆怪诞之下的郁结不平与挣扎痛苦。屠隆能在王世贞殁后成为文坛宗主,与他这一契合世风的气质不无关系。其作品《昙花记》之所以能流行一时,是因为其中那愤世嫉俗、渴望解脱的时代情绪。《昙花记》讲述的是一个人历经黑暗,最终得到大光明、大自在、大解脱的心路历程,这在后人看来可能乏味无趣,却映射出晚明文人的精神世界。邹迪光观罢《昙花记》,就深受触动,感慨万千,赋诗道:“世事真如傀儡戏,何如天外领钧天。”后遣散两部家乐,皈依佛门。可见这部作品对时人的影响。到了清代,社会氛围发生变化,文人追求保守内敛的品格气质,对屠隆的评价也随之一落千丈。《四库全书总目》每将屠隆与李贽并举,从思想上批判其“愤嫉世俗,每乖忠厚”。清人朱彝尊则从艺术角度,指出屠隆诗文因一味放纵而失衡:“长卿才非不高,而纵情奔放,不知所以裁之者也。”乾隆五十七年(1792)成书的叶堂《纳书楹曲谱》,仅补遗卷将《昙花记》第五出《郊游点化》节选,以出名《点迷》收录。可见屠隆作品的影响力式微,晚明文学狂诞的风尚也一去不复返。

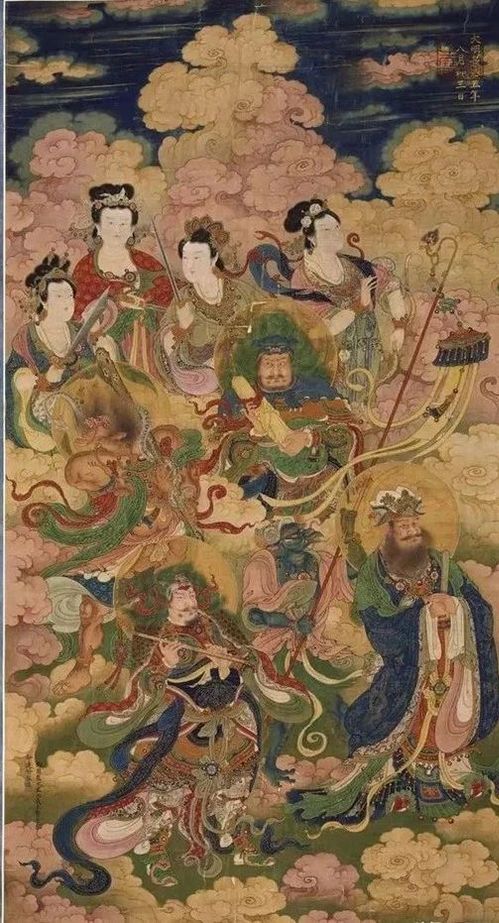

明代宫廷佛像画《天龙八部罗叉女众》

(二)精彩关目适宜点选演出

点选“关目”、选取戏曲中的一出进行表演,在明末已成风气。冯沅君《古剧说汇》指出:“同歌舞大曲一样,传奇似乎很少自头至尾一次演完的,所搬演的大都只是些精彩‘关目’,这种情形在《金瓶梅词话》中真是数见不鲜。”当时,在不同场合点选适当的“关目”,已成为重要的社交事务。《金瓶梅》中刘太监在西门庆生子加官的贺宴上点《金水桥陈琳抱妆盒》杂剧(该剧讲述宋真宗后宫李美人生下太子却被刘后所害),即被周守备指出极不妥当。在这种背景下,演出者和观众都需要熟悉符合各类场合的“关目”,此类选本即应运而生。《乐府红珊》即是一例,它将所选戏曲单出按题材分为“庆寿类”“伉俪歌”“诞育记”“游赏类”“宴会类”“忠孝节义类”等16类,对连篇累牍的戏曲“撮要提纲”(秦淮墨客《序》),以适应演出需要。细观晚明各戏曲选本所选的《昙花记》中的19出,都是独立的小故事,情节简单,容易理解,在这种演出形式下,戏曲全本的结构散漫、情节繁冗之病,就不会显得太突出。

《昙花记》最受选本青睐的《郊游点化》《郊行卜佛》《菩萨降凡》,皆大段演说佛法,华美庄严,既可供崇佛的文人观赏,或许也能于讲经、斋醮之际应景。陶奭龄云:

余尝欲第院本作四等,如《四喜》《百顺》之类,颂也,有庆喜之事则演之;《五伦》《四德》《香囊》《还带》等,大雅也,《八义》《葛衣》等,小雅也,寻常家庭宴会则演之;《拜月》《绣襦》等,风也,闲庭别馆、朋友小集则演之;至于《昙花》《长生》《邯郸》《南柯》之类,谓之逸品,在四诗之外,禅林道院皆可搬演,以代道场斋醮之事。

这便指出《昙花记》和其他一些名剧所适合的演出场合。《真君显圣》叙述关羽自述生平功业,《阎君勘罪》叙述伏后在阎王面前历数曹操、华歆之罪。两出皆为民间喜闻乐见的三国故事,唱词热闹激昂,宣扬惩恶扬善,因此能成为观众喜爱的关目。

(三)典雅曲词可供清唱欣赏

即使《昙花记》有些部分实在难以上演,但其曲词典雅,也能以清唱的形式广为流传。晚明时期,有些曲文已开始脱离戏剧的叙事性,成为较为独立的清唱曲目,其唱法类似于散曲。《月露音》之《序》即直言以选曲为本:“蝶拍莺黄,湖中自有。余将快睹至成,以歌咏太平,又奚必梨园傀儡播弄白日耶!”《凡例》又说:“幸无以台上之律观部中之录。”“曲加点板如刻文之有圈,极赘极讹,文之好丑各有,心曲之腔板原一,知音者能自按拍,不知者亦止按图索骏,便得藉为善唱耶。”《万壑清音》十二楼居主人之《序》亦云:“丝不如竹,竹不如肉。则清音又在宛转歌喉中。”皆强调曲本身的艺术价值。可见,当时有些人看重戏曲的音乐与文词,远胜于其剧情与叙事。在这种情况下,《昙花记》“搬演情节未甚当行”之弊病也就可以被忽视了。

《昙花记》中堆砌典故、晦涩说教的部分,往往不为选本所取。广泛流传的都是音律词藻兼美之曲。如《万壑清音》之《凡例》所称:“词韵清雅,词藻鲜妍。”即使是重曲律而轻文辞的曲家徐复祚,也屡屡以“词俱流畅”“此词极佳”赞之。此外,《昙花记》中多雄壮激越之词,这在当时以言情为主流的传奇中独领风骚。专录北曲的《万壑清音》,看重的不仅是音律,更是北曲的豪迈雄浑。如其《序》中所谓“是集专录北调,恐有苏学士大江东去之偏。然当今难发北方从前,如云如雨,俱似二八女郎,不妨以铜将军铁绰板稍振其气”,《凡例》所言“集中所选,劲切雄壮者十之六;清雅柔远者十之四。余宁尚壮而黜柔,以东事无雄壮之夫耳。此余选兹集之本旨也”。其所选《昙花记》中曲,如《圣力降魔》[出队子]:“你可也道天兵来到,早则见你魂已消,尚兀自刀仗阵前挑。怎当我青龙偃月刀,管叫你余生断送了。”确是雄壮高昂,激励人心。此类曲能够受到如鄞县“五君子”这样的义士所喜爱,用以在狱中清唱抒怀。

此外,今人视为难懂的“绮语”,对明代观众来说未必难懂。屠隆友人管志道曾写万言长信批评《昙花记》,而他担心的并非《昙花记》过于晦涩,起不到向观众宣扬佛法的作用,反倒担心它过于炫目迷人,反复强调它娱乐性过强,“未离绮语障”,“纵以因果罪福,发人菩提之因,而浮伪二根之人,反借此以侮弄佛法”。归根结底,有力搬演传奇剧目的主要是士大夫,对他们而言欣赏“绮语”不成问题。至于普通百姓,如在邓澄东园围观演出的乡邻,哪怕有些词句不懂,可能也足以被华丽歌舞、降魔情节所吸引。

总之,俗文学的传播是相当复杂的现象。如果只根据文学规律来评判,或许很难理解一些艺术手法有缺陷之作流行的原因。汤显祖《紫箫记》被明清许多曲家认为仅是案头之书,无法上演;实际上却广受观众欢迎,连汤显祖自己都觉得难以解释。《香囊记》也是用典繁复之作,曾被戏曲界认为难称“场上之曲”,但实际情况是它在吴地频繁演出。民初骈文名手徐枕亚作《玉梨魂》,以骈俪风格写小说,照理说会给普通读者造成不小的阅读障碍,却因动人的哀情主题而畅销一时,成为青年男女人手一册的读物。《昙花记》的情况与之相似,也不能因为一些具有特定艺术审美标准的批评,而低估它的实际影响力。总之,屠隆《昙花记》正是因为契合了晚明的社会思潮、审美风尚、文学传播新变,从而走出鄞县屠氏家班的小范围演出,成为传唱大江南北的“时代剧”。

本文载于《宁波大学学报(人文科学版)》2025年第1期,参考文献及注释参见原文

【作者简介】

张晴柔,上海社会科学院文学研究所助理研究员,研究领域为近代诗学,编著《民国话体文学批评文献丛刊·诗话卷》《民国报刊诗话选编》,在《解放日报》《上海文化》等刊物发表论文数篇,主持上海市哲学社会科学规划青年课题一项。

主编:朱生坚

编辑:曹晓华

运维:任洁

制作:小邵